曹征路:革命中,为什么有人忽左忽右?

李文林与毛泽东分别代表着两种不同的思想路线,而不能仅仅看成个人意识品质的争斗,或者仅仅看作“肃反扩大化错误”。

这种思想路线的分歧贯穿于中国革命的全过程,不仅国民党内存在,共产党内也同样存在。这就是当掌握了一定权力以后的公共性追问:为公还是为私?为多数人还是为少数人?服务对象是穷人还是富人?

牢记并实践共产党宗旨的人,才会有真正的历史担当

——重访革命史,解读现代性(十九)

上一篇谈到,1930年10月攻取吉安的胜利,暂时缓解了来自中央的压力。

其时中央已经对“立三路线”进行了批判,只是下层还不清楚,部队中出现了盲目乐观轻敌的情绪,要求继续攻打南昌、九江。

在毛泽东的内心,始终认为红军应该在根据地积蓄力量壮大自己,在敌强我弱的情况下打大城市有百害而无一利。但这话又不便公开说,因为此前他对长江局代表周以粟有过承诺:“打下吉安再打南昌九江”。

10月17日,总前委开了一夜的会,讨论过不过赣江,会上周以粟以上级身份拍了桌子,毛泽东只好屈从,命令部队向南昌“推进”。

正在焦虑中,敌情逆转,江西行营调集了10万大军压过来,这就是国民党对苏区的第一次围剿。

10月25日,在新余的罗坊再次召开总前委会议,研究应对围剿的策略。

此时稍有军事常识的人都知道,再去打南昌根本不可能了,大多数干部也都不再提这件事。

但在罗坊会议上江西行委书记李文林的表现却耐人寻味。他不但反对毛泽东诱敌深入的主张,而且认为“不打南昌九江,就是违背中央精神,就是断送中国革命”。

而在半年前的“二七会议”上,李文林同江汉波一起,就连进攻吉安都是反对的,“土地革命不是目的,社会革命才是目的”。

针对反围剿他的意见是:“哪有把敌人引到家里来开战的道理?不是让苏区人民遭受重大损失?”

他主张“夹江而阵”,意思是让红军在赣江与湘江之间与敌人决战,别在苏区打。

如此忽右忽左究竟为什么?

罗坊会议的结果,自然是“诱敌深入”得到大多数人的赞同,连原先督促毛泽东打南昌的长江局代表周以粟也同意毛泽东的策略。在运动战中消灭敌人也是红军以后几次反围剿斗争取得成功的主要法宝。

但这次会议却引起了毛泽东、朱德、周以粟的警觉,因为只有他们几个人知道,在10月4日攻克吉安缴获敌人的档案中,发现了一个大地主写下的AB团活动经费收条,而此人的儿子正是江西省行委书记李文林。

大战在即,为谨慎起见,这些扑朔迷离的情况只能控制在毛、朱、周等人小范围掌握。

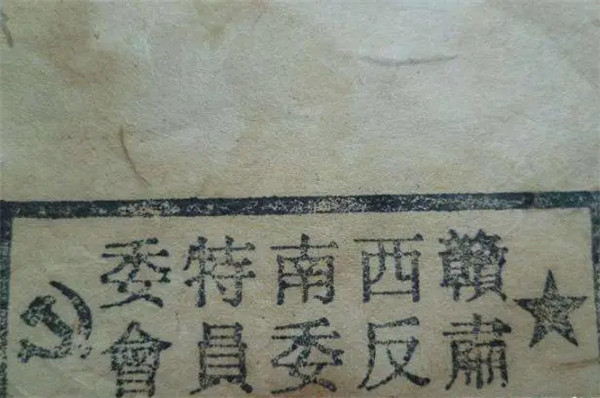

这期间总前委对AB团的存在并不掌握线索,但为贯彻中央肃反的命令,也在会议上提了加强肃反的要求。要求军队要配合地方行委“肃清党内团内的富农反革命,不使一个留在任何一级苏维埃之内。”

联系到1930 年5 月,赣西南代表李文林赴上海参加了全国苏维埃区域代表会议后,李文林的表现就更加奇怪。

他于8 月上旬主持召开了赣西南特委第二次全体委员会议,说是部署贯彻李立三的指示,但“二全会”却不指名地批判了毛泽东的一系列观点和做法,同时撤销了被毛泽东派至赣西南特委任书记的刘士奇的职务,并“建议上海中央开除其党籍”。

明眼人都看得出,这是模仿“二七会议”上毛泽东对江汉波的做法,当然也是对毛泽东的一种敲打。

用同情李文林的眼光看,当年的李文林也还30岁不到,年轻气盛心胸狭隘,因为受到批评而故意闹小别扭也不是没有可能。但在当时对敌斗争和党内斗争都异常严酷的历史条件下,他这样做就很难不令人作更多的联想。

再说肃反。

其实早在1930年6月,赣西南苏区在中央的要求下就开始了肃反行动,在特委机关还破获了以谢兆元为首的“AB团总团”,当时领导肃反工作的正是李文林。

因为中央在共产国际的督促下不断下发肃反命令,赣西南特委在1930年9月24日印发的第20号《紧急通知》中,李文林主张用“最残酷拷打”、“严刑审问”的手段对付“AB团”分子。

事实上也是李文林先于毛泽东响应中央号召进行了肃反行动。而把党内不同意见者甚至一般生活错误者说成“AB团”和“改组派”的,正是李文林本人的发明。

到了1930年11月底,大多数受审者熬不过酷刑,乱咬乱供,乱供乱信,AB团越打越多,造成一种人人自危的局面。

毛泽东也是在收到赣西南特委认为AB团现象严重的报告后才开始引起足够重视的,在那以前,他的主要精力都用在了反围剿上。

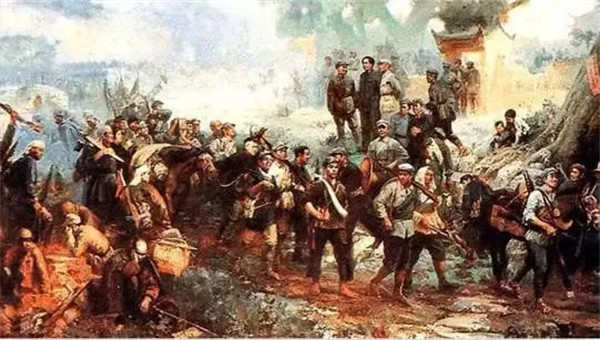

11月下旬,红一方面军实行战略退却,进抵根据地腹地宁都黄陂、小布一线。

根据罗坊会议确定的“军队中应注意反AB团改组派”的决议,总前委在红一方面军开展了整肃“AB团”的运动。

时值第一次反围剿前夕,军情十万火急,毛泽东、朱德等主要领导人全力投入反围剿的迎战准备,无暇顾及军队中的肃反运动。

于是,总前委将肃反权力下放给政治部政务处长李韶九,由他担任总前委肃反委员会主任。各军委则采取不干预态度,当时“抓人,各团做主;杀人,师党委做主。”

可是,杀戒一开风气已变,任何人都刹不住车。

为了赶在反围剿决战前肃清内奸纯洁队伍,在李韶九的指挥下,在不到一个月的时间里,红一方面军四万人当中就“杀了几十个总团长,总共找了四千多AB团”,红一方面军中的这次打AB团运动,史称“黄陂肃反”。

在军队开杀戒的同时,李韶九又指令11月底在宁都逮捕了江西省行委书记李文林,他要造成“擒贼先擒王”的态势。

1930年12月3日,总前委发出一封《总前委致省行委的信》,紧跟着李韶九带一个连,于12月7日包围了江西省行委,逮捕了李白芳、段良弼、谢汉昌、金万邦、周冕、马铭等8人。到次日,被李韶九抓捕关在富田的“AB团”分子达120余人,枪决反抗者多人。

在酷刑逼供下许多被抓之人怕受皮肉之苦,屈打成招,供认自己是“AB团”分子或“AB团要犯”,有的还供出李文林、丛允中、刘敌,是“AB团首领”、“总团长”、“分团长”。

12月12日上午,刘敌偕同一营长张兴、政委粱学贻发动兵变,174团一营官兵,包围了二十军军部,抓起了李韶九(后逃脱)和军长刘铁超,释放了被捕的谢汉昌等人,收缴了李韶九带来的一排人的武器。

下午,刘敌、谢汉昌率部冲到富田,武装包围了省行委驻地,又收缴了警卫连的枪,释放了全部被捕近百名“AB团”人犯。

当晚,在富田召开紧急会议,主张“公开反毛”,“去信给朱德、彭德怀、黄公略诸同志”,推举172团团长萧大鹏出任红二十军军长。

13日上午,“富田事变”领导人召开了士兵群众大会,控诉了李韶九刑讯逼供的罪行,释放了误捕的中央提款委员易尔士,同时却呼喊了“打倒毛泽东,拥护朱彭黄”的分裂口号,并错误地伪造了一封所谓毛泽东给古柏的信,将信分别送给朱德和彭德怀,企图制造朱毛彭分裂。

15日,段良弼、李白芳、丛允中等在永阳召开扩大会议,宣布成立永阳省行委,宣布脱离红一方面军总前委的领导。

12月18日,朱、彭、黄联名发出公开信,严正指出:

目前决战在即,凡革命的布尔什维克同志,应站在共产党总前委领导之下,一致团结,坚决消灭敌人。

12月20日,总前委发表了一封答辩信,将“富田事变”定性为AB团领导的叛逆行为。毛泽东还以中国工农革命委员会的名义,亲自起草了一份六言格式的讨逆布告。

1931年1月15日,以项英为代理书记的中共苏区中央局在宁都小布成立,撤销了毛泽东的总前委书记职务。

项英经过一段时间的调查研究,与总前委的看法不尽相同,主张用教育、会议的方法解决党内已经激化了的矛盾,不同意总前委武装整肃的意见,对“富田事变”给予了部分平反,李文林被释放出来。

但到了3月4日,由任弼时、王稼祥、顾作霖组成的“中央三人团”到达苏区,又撤销了项英的职务,把“富田事变”定性为“AB团领导的以立三路线为旗帜的反革命暴动”。

1931年11月在瑞金叶坪的赣南会议上,毛泽东遭到党内批判,被挤出苏区中央局。

这样肃反进一步扩大化,李文林再一次被捕,并于1932年5月被枪决。

1932年10月,在宁都会议上毛泽东再受排斥,毛泽东离开军队。

以上就是“富田事变”的大致过程。

今天知道,这是中共在共产国际压力下,“王明路线”执行了比“立三路线”更加左倾错误的一次大灾难。其目的自然是为了强化共产国际对中共的影响力控制力。

与赣西南根据地同时进行肃反的,还有鄂豫皖、湘鄂西。各根据地在这次肃反扩大化错误中被杀害被伤害的干部达到数万,教训十分沉痛。这也是后来在处理党内矛盾时采取“一个不杀,大部不抓”、“重证据,不轻信口供”政策的由来。

1945年被中共七大追认为革命烈士的重要干部有:赣西南的曾炳春、萧大鹏、李文林等人;鄂豫皖的曾中生、旷继勋、余笃山、许继慎、周维炯、王培吾、李荣桂等人;和湘鄂西的孙德清、段德昌、柳直荀等人。

在“富田事变”中公开分裂红军的谢汉昌、刘敌等人建国后作平反处理。

李韶九1932年1月被苏区中央局给予留党查看6个月处分,红军长征后留在苏区,1935年死于赣南游击时期,建国后被追认为革命烈士。

怎样看李文林这个人?是本文的关注重点。

因为在现代性视野下,李文林与毛泽东分别代表着两种不同的思想路线,而不能仅仅看成个人意识品质的争斗,或者仅仅看作“肃反扩大化错误”。

这种思想路线的分歧贯穿于中国革命的全过程,不仅国民党内存在,共产党内也同样存在。这就是当掌握了一定权力以后的公共性追问:为公还是为私?为多数人还是为少数人?服务对象是穷人还是富人?

这是个重要的思想分野,现代性自然蕴涵其中。

在毛泽东看来,土地革命理所当然要进行土地重新分配,然后才能调动广大农民支持根据地赤色政权,才能进行工农武装割据,才能农村包围城市夺取全国政权。这是历史的大趋势,谁都不能阻拦,谁阻拦谁就会成为革命的敌人。

在李文林看来,早年背叛地主家庭追求进步不容易,为党保留一块根据地更不容易,当年还资助过毛泽东。但革命不能革到自己地盘来,土地不能平均分配,要打就到外面去打,要保住自己的一方平安和自己的军队。

这样一来东固根据地实际上就变成了一块非红非白的区域,当国民党力量大时他是“秘密割据”,目标不明显,日子很好过。当共产党力量大时他是共产党的领导,只要不触动固有利益格局怎么做都行。为了实现这个目标,他右也可以右得离谱,左也可以左得出奇。

撇开他与AB团的那些疑点不谈,在土地革命的大背景下不去改造旧有的生产关系,革命就变成没有实际内容的一件红色外套。

即便没有“肃反”,他个人被历史淘汰也是迟早的事。

戴向青的两篇文章,《略论“ 富田事变”的性质及其历史教训》、《“富田事变”考》据说是走访了当地群众、了解了事实真相以后写成的,在党史研究领域引起很大反响。但其从受害者的悲情角度来看待历史过程,而且把“AB团只存在了三个月”作为逻辑起点,很难解释土地革命对于历史进步的巨大惯性作用。

说穿了还是英雄史观,认为历史是少数人的偶然行为创造的。没有看到人民群众要求土地革命是共产党的根本任务,也是那个时代共产党存在的根本理由(在一定时期表现为时代氛围和集体意识),任何人离开这个宗旨,不管有多少悲情,也只能是革命潮流中的一点涟漪。

所以戴文受到质疑批评也是必然。

近几十年来的历史研究走入歧途一个重要表现,就是把历史碎片化,热衷于挖掘个人性的偶然性的因素,掩盖决定历史走向的那些本质规律。

一个叫高华的人就是这种思路,他写道:

富田事变的直接原因是,毛在江西苏区的权威刚刚建立,却遭到以李文林为首的赣西南地方红军和党组织的挑战。

除了自己所委派的刘士奇、曾山等人不被地方实力派所尊重这一点可以构成毛泽东与李文林越来越严重的个人恩怨外,毛泽东爱将宛希先和曾经接济毛泽东上井冈山的袁王二人的被错杀,让毛泽东越来越认定李文林、王怀等地方实力派构成着革命的破坏力量。对这二次相对于自己嫡系的错杀,毛泽东肯定怀恨在心。他把李文林等视为专事对红军进行暗杀、准备发动暴动的AB团并存了剿灭之心也就顺理成章。

另有一桩疑案也不排除与李文林有关。毛的手下大将、红二十一军军长伍中豪于1930年10月间扩军途中经过赣西南,被安福靖卫团围攻并杀害,此后尸骨无存。

高华这种没有史实作依据的纯粹猜测,除了证明作者本人的心理阴暗,也证明了这种历史研究方法的无价值。

毛泽东在“富田事变”中“客观上环境紧张,主观上没有经验”而导致误判,应该是实事求是的认识。

1931年毛主席与中央苏区的中央区同志合影

另外关于李文林等人被错杀,郭化若在回忆中说:

我记得第二次反‘围剿’后,抓到李文林,我参加了审问……审问后,我向毛泽东同志作了汇报。根据他的口供,看来不是AB 团,于是把他放了。

苏区中央局从1932年开始,集中火力反右倾这个主要危险,在肃反工作中,认为消极是最危险的障碍。结果,在所谓纪念五卅大会时,分别将李文林、曾炳春、王怀等押送各县处决。这与毛泽东同志没有丝毫关系。

类似史实谭震林在回忆中也谈到:

黄陂会议是在解决了军队肃反问题后开的,参加会议的是军团军一级干部,还有地方党的负责人。肃反扩大化,李韶九有责任。这次会议纠正了当时肃反扩大化的做法,提出了反对逼供信和注重调查研究。总前委还发了文件,以解决地方肃反出现的问题。

这时,毛泽东同志还亲自找了几个被打成AB团的人问话。问他们:‘你们的出身都好好的,为什么参加AB团?’

他们说:‘我们的AB团是打出来的。’

毛泽东同志说:‘不能打,打了也不供,供了也不要信’。

‘不准逼供信’,‘要重调查研究’,就是这时提出来的。到了延安整风,就不准搞逼、供、信,‘一个不杀,大部不抓’了。

唯有牢记并实践共产党宗旨的人,才会有真正的历史担当,也才能真正接受历史经验。

1933年6月26日,毛主席在中央苏区八县贫农团代表大会主席台上

未完待续

图文来源:公众号“独立评论员郭松民”

原标题:曹征路 |重访革命史之十七:权力,为多数人还是为少数人?