吕德文:“知识改变命运”,80后学者的心灵史

最近一段时间,许多博士论文的致谢受到了大家的关注。

毕业于中国科学院自动化研究所的黄国平,1987年出生在四川南充一个小山坳里,家徒四壁,12岁时母亲离家,父亲常年在外。

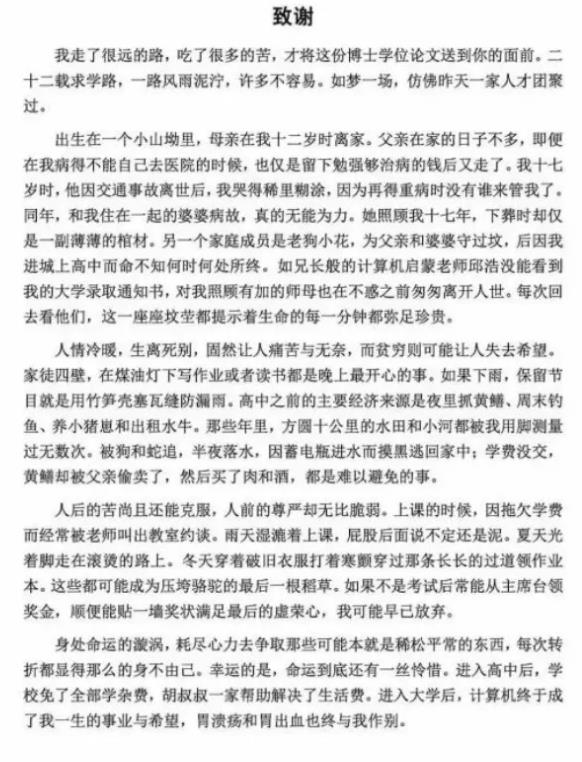

他在自己2017年的博士论文致谢中写到:

“在煤油灯下写作业或者读书都是晚上最开心的事。如果下雨,保留节目就是用竹笋壳塞瓦缝防漏雨。高中之前的主要经济来源是夜里抓黄鳝、周末钓鱼、养小猪崽和出租水牛……”

“这一路,信念很简单,把书念下去,然后走出去,不枉活一世。”

现在的黄国平就职于某互联网公司的人工智能实验室。他的艰难成长和终有所得,也被网友们称为现代版《送东阳马生序》。

图为黄国平的博士毕业论文致谢的部分内容。

而1980年出生于安徽潜山一个小山村的肖清和,同样家境贫寒。

8岁那年,他的爷爷病逝,家中无一分积蓄,多亏一位医生资助了20元,才最终办了丧事。小升初考试时,他考了全乡第二名,却因为付不起学费而失学,只能边放牛边找书看。第二年春天在母亲的努力下,他终于重返学校。

毕业于北京大学的他在2011年的博士后论文致谢中回忆到:

“母亲不止一次和我说过,她不能死,她要忍,她要坚持,因为她要让我上学,她要让她的两个孩子好好活着。”

现在的肖清和是上海大学历史系教授,同时还是上海大学宗教与中国社会研究中心副主任。

通过梳理这些主人公的简历,我们可以发现他们的共同特点——多为80后,幼时家庭极端贫困,在他人的帮助下才得以继续上学,自己发奋刻苦最终取得了较高的学历水平或较好的工作机会,摆脱了贫困。

这些个体不屈的奋斗历程,正是“知识改变命运”的具象展现,也应和着我国改革开放后经济腾飞、教育发展等。更深层次来看,这个群体在某些方面已经成为我国知识界一个独特的存在,并将为我国的发展贡献更多力量。

文|吕德文武汉大学社会学院研究员

编辑|谢芳瞭望智库

本文为瞭望智库原创文章,如需转载请在文前注明来源瞭望智库(zhczyj)及作者信息,否则将严格追究法律责任。

1

折射社会变迁

今日,出身农村的80后学者是一个数量庞大的知识分子群体,他们的心灵体验,很大程度上折射了改革开放以来的中国社会变迁。

2021年3月24日,广西浦北县张黄镇十字小学。图|中新社

具有底层生活体验的知识分子群体的出现,是一个了不起的社会进步。

自古以来,知识大多是作为统治技艺的形象出现的,知识分子是名副其实的社会精英。

尽管科举制在理论上为底层民众上升为知识精英创造了制度渠道,宋以后平民较多参加科举考试亦是历史事实。但从实证经验看,出身底层的知识分子群体始终是少数。哪怕是在清末民初的社会巨变中,那些受益于新式教育的新一代学者,也和旧的社会精英有千丝万缕的关系。

我们今天耳熟能详的所谓的“民国大师”,如果要做其家族社会学分析,便可知当时的知识分子群体,只是实现了知识的更替,家族并未更替。

直到中华人民共和国成立前后,广大的普通群众才获得了平等的教育机会,进而开启了真正意义上的精英流动。比如,中国共产党在革命时期便在革命队伍和边区开展了识字运动,这为中国革命储备了人才。新中国成立后,我们在工厂、农村等开展了持续几十年的扫盲运动,并建立了完整的公立教育体系。初等教育和高等教育都有大规模扩张,以至于连最普通的底层民众也可以有机会接受文化教育乃至于高等教育。

有数据显示,新中国的高等教育可谓是一场“无声的革命”,工农等阶层的子女上大学的比重逐渐加大,这一特征保持到了20世纪末。

改革开放后,“知识改变命运”几乎成了中国农村最具影响力的时代口号之一。高考制度的重新开启,为来自各阶层的人提供了更为平等、开放的接受高等教育的机会。而全面普及义务教育,则使得绝大多数农民子弟接受了基础教育。

一直到20世纪末,农村重点中学(县中)的教育质量往往并不比城市中学差,这使得优秀的农民子弟亦可获得相对优质的教育资源,继而考上大学,甚至是比较好的大学。尤其是,20世纪末中国高校开启了大规模的扩招,这客观上为农民子弟接受高等教育创造了更多的机会。

可见,“知识改变命运”是制度实践的结果。

2

家庭合力奋斗

来自农村的80后知识分子,在其求学阶段,基本上还是受惠于农村基础教育普及和高考的制度红利。

2021年6月7日,江西吉水县吉水二中高考考点,语文考试结束后考生走出考场。图|IC photo

客观上,由于高考选拔的内容、标准具有统一性和规范性,农村教育体系大体上可以提供足够的教育公共品。而高考亦是一个人才选拔和竞争机制,也就意味着除了教育资源的有效供给,还需要个人的努力和禀赋。

大多数相信“知识改变命运”的农家子弟及其父母,未必清楚教育基础设施(包括物资和制度)在其中的基础作用,但清楚农村完整的基础教育体系,确实为他们的命运改变提供了绝好的机会。

因此,“知识改变命运”就成了农家子弟及其家庭合力奋斗的重要目标。

80后出生之时,还处于计划生育政策实施的初期,他们的家庭也多是多子女家庭。在当时的经济社会条件中,哪怕其父辈有稳定的工作,如家中有人是干部或教师,其家庭条件也没有好到足以和其他的农家子弟拉开足够大的距离。

在这个意义上,供一个小孩读书,尤其是完成义务教育之后继续供其上高中、考大学,的确是重大家庭决策。绝大多数农民家庭在人力资本投资上是理性的,父母如果认为家中子女聪明好学,有较大的希望考上大学,一般都会积极支持其完成学业。因此,我们可以看到很多农民有“砸锅卖铁也要供小孩上学”豪言壮语。很多极贫家庭,也的确因为供小孩上学而生活艰辛,负债累累。

但如果希望不大,则可能不会做“无谓的投资”——早点让子女参加劳动为家庭做贡献,帮忙减轻负担,并为将来的结婚生子起屋等家庭再生产做好准备,亦是普遍选择。

彼时,农村虽然已经改革开放,城市的劳务市场已经向农村开放,但真正外出务工的,仍然是少数。因此,村庄的社会结构比较完整,乡土社会的伦理文化也还比较有活力。

乡土社会既有温情脉脉的一面,也有冷酷无情的一面,80后大概都体验过乡土社会的人情冷暖。极贫家庭在村庄中备受排斥,无论是父母,还是子女,都会感到有形和无形的极大社会压力。事实上,让子女“有出息”,最终在村庄社会中扬眉吐气,是很多父母培养子女的根本动力之一。而来自底层的农家子弟,通过个人奋斗摆脱家庭困境,亦可看作是其人生责任。

当然,农家子弟如果足够优秀,足够“争气”,亦可获得乡村社会的善意回报,每一个通过考学走出困境的80后农家子弟,都或多或少地受惠于亲朋好友甚至是无关人士的无私帮助。

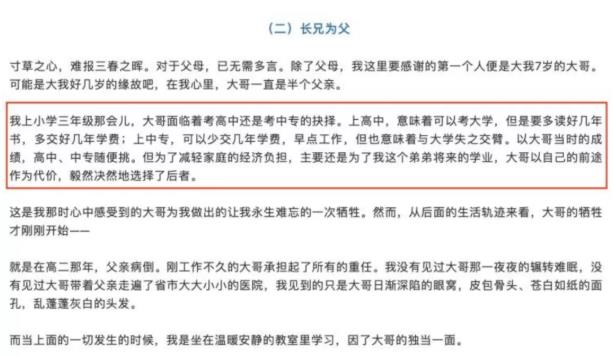

东南大学工学博士仲济涛(1985年生人)在2015年的博士论文致谢中感谢大哥的无私奉献。仲济涛现为山东科技大学副教授。

3

流动的中国

某种意义上,80后很可能是具有完整乡土生活体验的最后一代人。

原因就在于,农村还保留有完整的公立教育体系,且教育体系和乡村社会互嵌。村庄有小学,乡镇有中学,县城有重点高中,他们可以“离土不离乡”地接受完整的基础教育。一般而言,其老师虽然受过较好的教育,但他们的家庭和生活也在农村。乡村教师本质上还是有地方性知识的知识分子,他们传授标准化的学科知识,却也深谙乡土人情。

上个世纪90年代的陕西省长武县五里铺小学。图|IC photo

由于村庄还比较完整,80后完整体验了乡村社会的人情世故。在这个意义上,他们的人生经验里,对中国社会的底层架构并不陌生。“知识改变命运”之所以有力量,是乡土社会的传统和现代教育体系相互碰撞的结果。

而从90后开始,“知识改变命运”已经很难在农村社会产生回响。这倒不是说知识不再改变命运,或者说努力难有回报,而是说,农家子弟的努力,已经很难和乡土乡情发生勾连。

概言之,90后农家子弟哪怕是生活在农村,其乡土经验也未必完整。因为,进入21世纪以后,流动的中国已经是一个普遍社会事实,很多90后都有“留守儿童”的经历,且村庄已经原子化,他们无法真正触碰乡土社会的文化冲击。

在90后的成长经历中,农村教育也发生了巨大变化,教育市场化对公立教育体系有巨大冲击力,城乡差距也逐渐凸显出来。一些90后农家子弟,甚至需要“离土离乡”到城市接受比较好的教育。

可以说,80后为家庭、家族和家乡而努力奋斗,而家庭、家族和家乡也为其成功而感到荣耀的体验,也许成了绝唱。

4

独特的存在

作为一个知识分子群体,接受国家正规学术训练的80后农家子弟很可能是一个独特的存在。

在学术界,知青一代是一个显著的存在。他们在改革开放初期进入学界,由于新中国在一段时间里出现过学术断代,他们在还很年轻的时候,便占据了学科位置。在很多人文社科的学科领域,知青一代是各个学术单位的奠基者。他们划定学科范围,创建学科规范,引领学术话语,当然也掌握学术评价权。

由于有上山下乡的经历,知青一代亦有底层生活经历,对中国社会的底层架构有深切认识。以至于,这一人生经验足以成为其学术创新的源泉,亦能在学术权力场域中占据优势地位。

客观上,知青一代知识分子进入学术界早,但退出学术界却迟。直至今日,很多知青一代的知识分子还有旺盛的学术创造力,甚至仍在学术界身居要职。客观上,知青一代的光芒和迟迟不退场,很可能影响了学术代际的更替。

这一点在人文社科领域尤为明显,作为知青一代的学生辈,60后和70后的代际特征并不明显。但80后青年学者,却是一个特征鲜明的知识分子代际群体。尤其是来自农家子弟的80后青年学者,很可能在塑造新一代知识分子群体的某些特征。

一是,80后青年学者受到专业训练。

受益于上两代学者的努力,80后在接受高等教育时,学科体系已经比较完整,专业也比较齐全。尤其是,从学术场域的变迁看,上世纪90年代开启的社会科学专业化和规范化建设,塑造了今天的学术场域。

可以说,80后接受的大学教育,已经是专业教育。而且,很多新的专业教育,是顺应现代社会发展而开设的。这一代学者一般都在专业领域从事学术工作,他们也许没有知青一代的杂糅和通透,却有着专业的视角和坚持。

二是,80后学者深受学术体制的规训。

学者是学术体制的产物。最近几年,以绩效考核为中心的学术管理体制建立起来,成为80后学者立身学术界的制度基础,这使得一部分学者有强烈的职业危机感,从而偏离了传统知识分子的身份想象。

三是,80后学者成长于社会巨变时代。

某种意义上,只要有反思精神,80后学者对人生经历的丰富性及其内在张力,以及在理论上的冲击力,可能不亚于知青一代的上山下乡经历。换言之,就学术创新而言,80后学者在经验、专业训练,乃至学术资源的支持上,都具有良好的条件。

5

致敬一个时代

客观上,80后学者还不算是成熟的一代知识分子群体。甚至于,他们是否具备知识分子的品格,还取决于今后的努力。

知识分子是一个为国家和民族思考的群体。从学者到知识分子之间,还有一道需要跨越的鸿沟,即超越自我,让学术工作从安身的职业转化为为生民立命的志业。

80后青年学者是和改革开放一起成长的,亲身丈量了时代变革的深度和广度。更重要的是,这个时代是如此伟大,它在中国历史上真正做到了精英的更替。

作为这一历史进程的当事人,80后青年学者有更好的条件来回应这个时代。而一旦将学术工作融入到时代经验里面去,融入到实践中去,一种具有时代烙印,同时呼应大众需要的学术,必定会产生。

在这个意义上来看,这些80后青年学者在博士论文后记中回顾自己的人生经历,不仅仅是为着感谢某个人,而是致敬一个时代。

每一个个体的经历,也许是特殊的,但他们最终实现了人生逆袭,却是一系列制度实践的结果。隐藏在中国社会内部的基因,需要我们去理解和挖掘。

我们同样不能忘记,在80后学者的同行人中,实现人生逆袭的,毕竟是少数。甚至于,很多80后学者之所以实现了人生逆袭,恰恰是建立在他们的父母和兄弟姊妹的牺牲的基础上的。他们是时代的幸运儿,也就有责任为民族思考,尽力为大众追求美好生活创造更好的条件。