欧洲金靴:河南之难,何止河南

憋了几天,还是想写。

舆论沸腾始于今年的“滑档”,根子则是几十年来由现实而积蓄的情绪爆发。

先看这张图,大学学历人口占全省人口之比,河南省排名全国第27位:

根据去年出炉的第七次全国人口普查数据,河南省的大专学历以上人口已经达到了1167万,在全国排第4位,这样的总数已接近省会郑州的常住人口数量,和比利时、古巴、瑞典、葡萄牙等国家的人口相当。

但是,相比于河南全省超过一亿的恐怖常住人口规模,河南高学历人口只占总人口的11.81%,在全国属于绝对倒数的水平。

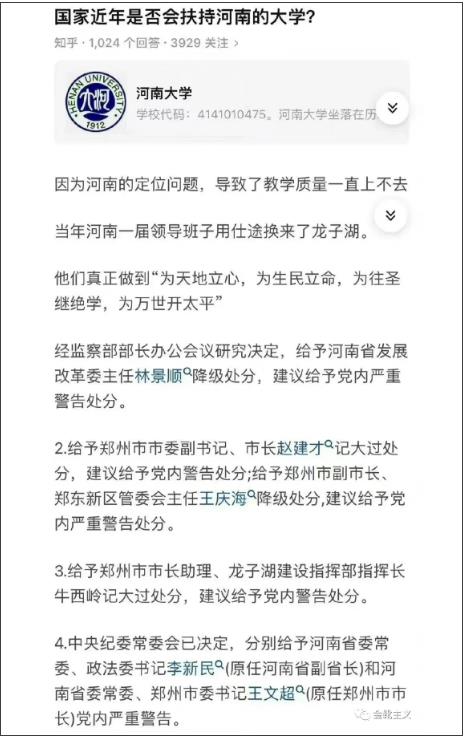

然而,河南全省竟然一个985高校都没有被划列,211高校也只有一个(郑州大学)。

作为对比,6600万人口的湖南省有4所211(其中3个为985),5600万人口的湖北省有7所211(其中2个为985),8070万人口的江苏省有11所211(其中2个为985)。

就连过去许多年在产业结构和人口规模上与河南十分相似的近邻安徽省,都有3所211(其中1个为985)。

更不要提,最让人愤懑到无以言说的:

1500万人口的天津市有4所211(其中2个为985),2400万人口的上海市有10所211(其中4个为985),2300万人口的北京市有26所211(其中8个为985)……

可以这么说,这些省市的孩子从小立志要在家乡“出人头地”,而河南的孩子却是从小立志离开河南、考入别人的家乡……

而更让人无法接受的事实是:纵使你我距离罗马的距离已有差距,但你我通往罗马的路径居然也有分别……

我斗胆吐槽一句暴论:当今中国的「户口」,某种程度上与印度的「种姓」难道真的有区别吗?

我之前在评论“小镇做题家”的文章里有说:如果可以,试问谁又愿意去当所谓的小镇做题家呢?谁不想脱离“小镇”呢,谁又喜欢“做题”呢?

更进一步的追问:所谓“谁不想脱离‘小镇’呢”,事实上,“小镇”本身是很美好的,在每个人的心中,家乡都是最美丽、最令人眷恋、完全不需要谋求“脱离”的——但是,在私有制主导的城市化进程中,小镇在贫富差距和阶级鸿沟的现实面前,便成了被抛弃的边缘地带。

不论实际还是舆论,小镇(和小镇里的人)在大城市(和大城市里的人)的面前就成了低人一等的下阶位。

所以探讨“小镇做题家”就要认识到:资本主义将“小镇”和“做题”这两个原本美好的东西(美丽家乡和获取知识)都异化、污化、奴隶化了。

一如恩格斯曾在谈英国工人阶级的教育状况时指出:

资本打造的所谓“自由竞争”,实际是穷人吃亏。因为对穷人来说竞争恰好不是自由的。

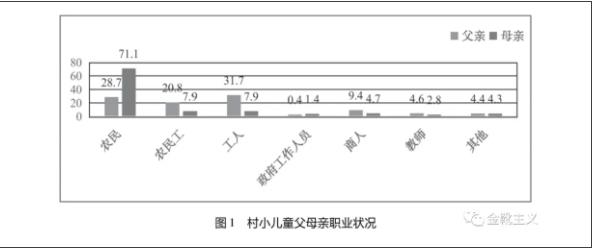

河南省的高等教育不比发达省市,作为一脉相承的基础教育、乃至基础素质教育,亦是同样。

参加国际奥林匹克竞赛获奖最多的省份,首先是湖南,其次是湖北,然后就是北京与上海——河南拥有数量惊人的基础教育人口,但历年奥赛奖牌总数只能排在全国10位上下。

做题游戏式的奥林匹克比赛这东西有没有卵用,不在本文讨论范围内(其关乎小镇做题家的制度评析,此前已议),但可以看出的是:河南省从基础教育开始就已经远远落后于教育发达省市,尤其在资源分配层面。

我可以把同一代的研究样本追溯到历史深处,拿2005年前后的河南省小学教育资源数据作为参考。

根据国家统计局数据:

2005年全国小学生人均预算内教育经费:北京市4811元,上海市7958元,河南省757元;

2005年全国小学生人均基建教育经费:北京市203.42元,上海市170.56元,河南省18.5元;

2005年全国小学生人均校舍建筑面积:北京市10.37㎡,上海市7.18㎡,河南省4.54㎡;

2005年全国小学生教职工师生比(理解为:平均一个教职工管几个孩子):北京市8.1人,上海市10.8人,河南省19.7人。

…………………………

学者科尔曼曾经在对教育不平等的各种表现的表述中有过这样的总结:

教育机会均等应该等于教育资源投入均等+教育资源对学生成就产生的效力均等+教育产出的均等。完全的机会均等,只有当全部差别性校外影响消失时才能实现。由于存在着差别性校外影响,机会均等只能是一种接近,永远也不可能完全实现……

格瑞赛伊更是有过一句看似平和、但极为辛辣的论点:

所谓“公平”概念,只有在服从于集中解释时才有效。

说白了就是:对不同地域、不同人群搞多重标准,这注定与「公平」无缘。

建国之初在布局国民经济战略时,第一个五年计划的156个重大工业项目中有八成都落在北方,其中仅东北三省就占了超过三分之一(54个),由于资源丰富又有大型重工业基础,东北在改革开放之前(准确的说是在苏联解体之前,这个我之前分析过)占尽了时代风头。

河南省当时看似也分到10个重大项目,但绝大多数都落户于洛阳市,辐射全省效益几乎为零,这使得河南始终未能如东北那般成为桥头堡式的地域,“人多但工业基础薄弱”的痛点一直未能解决。

这个痛点的另一面就是:河南人世世代代永远在种地。

时至今日,河南全省耕地面积占比高达47.46%,仅次于山东(48.86%),但总面积(792.64亿公顷)要多于山东(751.53亿公顷),仅次于黑龙江。

作为全国夏粮第一大省,河南也是国家极为重要的粮食储备中心,战略意义重大,其主粮自给率(151%)远高于山东(88%),是国内仅有的五个粮食净输出省之一(另四个是黑龙江、吉林、内蒙古、安徽)。

这或许就是十年前央视颐指气使又傲慢无礼地鞭笞河南“不该扩建大学城”的所谓理由吧。

与教育问题连带的就是地域产业升级问题。

至2018年,全国共有国家级开发区552家,省级1991家,其中河南省分别有19家和131家,相比起江苏(71家和103家)、山东(37家和136家),河南的经济开发区在数量上看似不少,但级别却远远不够。

河南各地在招商引资时,能吸引到的国家或民间资本、技术密集型高端项目相对较少,这又反过来导致当地的产业升级迟滞、城镇规划落后、人才流入乏力、人才出走难阻等一系列弊病。

以著名代工厂富士康为例,很长一段时间它都是号称省会郑州“最好的企业”,但富士康这种以劳动密集型为主的企业严重阻碍了郑州的产业升级,产值虽然很大、效益也不错,却全靠堆人。

富士康发展得越好,对郑州的不利影响就越深。

然而,郑州却又离不开富士康在贡献税收和吸纳就业两个维度的“脱困”。客观来说,如果没有富士康,郑州绝对不可能在前两年跨入“万亿俱乐部”。

这就是死循环。

种地也好,给私企当一个流水线螺丝钉也罢,在时代的大背景下都不可能改变命运、更遑论改变家乡。

小镇做题家制度的弊病我已写过太多,但是在本身很难扭正船头航向的环境中,做题家与做题家之间却也境遇如云泥之别,这就异常让人绝望。

同是省会和人口大市,郑州的高新技术企业数量可能还比不上武汉一个东湖高新区;往下看,安徽省会合肥这两年又在科技赛道快马加鞭(特别是合肥的高铁大动脉,近年来直接对冲了郑州曾经的中原交通枢纽优势),可谓形势催人紧。

省会如此,整个河南呢?无需多言。

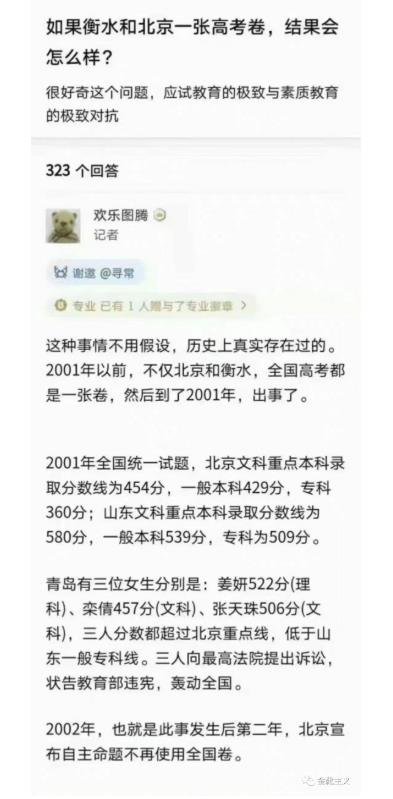

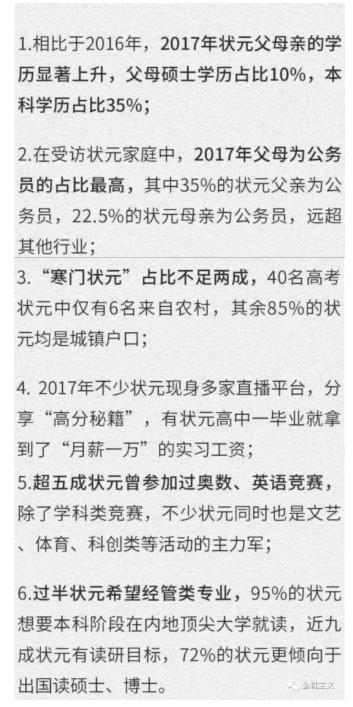

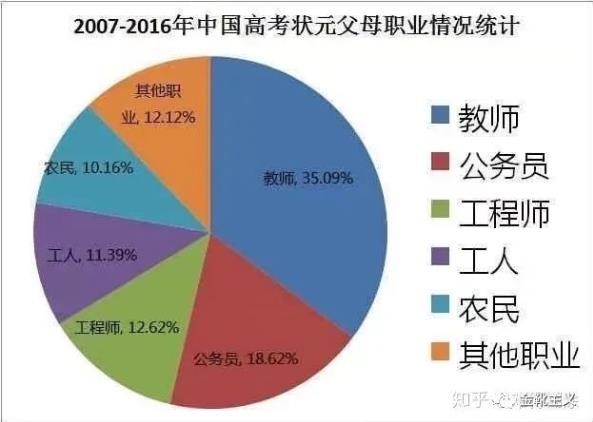

2018年,某国内知名教育机构公布了对当时全国近十年来的40位高考状元的家庭背景调查。

结果显示:高考状元85%出自城市家庭。

根据清华大学招生办公布的相关信息,2019年内地3400余名的本科新生中,农村以及贫困地区的学生占总人数的19.3%——也就是说农村以及贫困地区今年只有656人被清华录取。

这些农村生源中,还包括大部分“特殊照顾的学生”,比如国家专项、自强计划、专项领域特长生等。

据北京大学招生办公布的相关信息,2019年内地普通本科新生共2872人,其中农村以及贫困地区的学生占总人数的16.3%,这些生源中同样包括大量国家政策照顾的学生。

2016年,香港科技大学公布了对北京市高校的一轮“首都大学生追踪调查”,初步发现:教育的社会分层机制,可能早在高考前已经启动。

香港科技大学的研究者对于家庭背景在这一分层过程中的影响展开了详细的分析,其受访者为在北京读大学的 06、08 级共4771位本科生,他们的学校被划分为精英大学(北大、清华和人大)、211大学(除上述三所)和非211大学三类。

为期五年的调查(2009-2013)包含了详细的学生家庭情况与入学前后经历。

从数据本身就已能够看到家庭背景的重要影响,比如精英大学的学生中,30%自评来由中上或上等经济地位的家庭,而该比例在211大学和非211大学分别只有18.6%和14.6%。

但精英大学里来自农村或乡镇的学生比例仅为19.2%,而在另外两种类型的大学里该比例则分别为31%和32.8%。

高中类型上的分野更明显,精英大学里近80%的学生来自省级或全国重点中学,16%来自市县级重点中学;而在非211大学里,来自上述两种重点中学的比例分别只有39.4%和38.5%。

数据还进一步显示,来自省级或全国重点中学的学生比非重点中学的学生进入精英大学的几率高10.1倍、进入211大学的几率高5.7倍;县市级重点中学学生进入两类大学的几率则比非重点中学学生分别高2.4倍和2.1倍。

同时,加分优惠政策的影响也十分明显,享受了优惠政策的学生进入精英大学和211大学的几率比没有优惠的学生分别高7倍和1.5倍。

至于家庭背景对于高考分数和优惠政策的获得有没有影响,这个答案显然无需多议,来自收入中上及上等家庭的学生高考成绩明显高于收入中等及以下家庭的学生,前者获得优惠政策的几率也比后者高47.2%。

另外,「家庭居住地」在县级市、地级市、省会城市和北京的学生,获得优惠政策的几率相比农村或小城镇的学生分别要高出35.8%、123.4%和151.6%。

即便是在(改革开放背景下)相对公平的高考制度下,正如布迪厄的经典分析所言:

家庭背景仍然发挥着「阶级再生产」的作用。

北京大学教育学院副教授刘云杉也曾有统计1978~2005年近30年间北大学生的家庭出身,结果发现:1978~1998年,来自农村的北大学子比例约占三成,到上世纪90年代中期开始下滑,2000年至2010年考上北大的农村子弟只占一成左右。

清华大学人文学院社科2010级王斯敏等几位本科生在清华2010级学生中做的抽样调查也有显示:农村生源只占总人数的17%(那年的高考考场里,全国农村考生的比例是62%)。

美国管理学家彼得曾提出过一个“木桶原理”,认为:

整个社会中最脆弱的环节就是收入水平最低的弱势群体,他们的经济状况处于温饱的边缘,如果阶层流动受限使得这个群体通过正常渠道改变生活现状的希望破灭,他们可能会萌生从根本上颠覆整个社会的想法,届时经济社会将不能够正常运行,发展也将陷入停滞或倒退。

在“洋葱头”一般的社会阶层结构下,阶层固化潜滋暗长,使各阶层之间流动缓慢甚至停滞,呈现“出碎片化、断裂化、层理化的特征。

碎片化,是指分化了的社会群体之间的利益关系不再扭结,以无序状态促成原本凝聚为一体的族群主体产生思想和形体的割裂;断裂化,指随着贫富差距的拉大,两极化的群体不再有共同利益;层理化,指社会群体横向流动的通道相对畅通,但上下流动的通道阻滞,阶层之间形成了分明的界限并且难以实现利益交流和身位置换。

罗尔斯曾鄙斥过某些捍卫“现存秩序”的人:

我们应当反对这样一种论点:“制度的安排总是有缺陷的,因为自然才能的分配和社会环境的偶然性因素是不公正的,而这种不公正不可避免地必然要转移到人类的制度安排之中。”

这种思想有时候被用来作为对不公正熟视无睹的借口,仿佛拒绝默认不公正的存在和不能接受死亡一样。

我认为,自然的分配无所谓公正不公正,人们降生于社会的某一特殊地位也说不上不公正。这些只是一些自然事实。

公正或不公正,在于「制度」,以及「制度」处理这些事实的方式。

美国《外交政策》杂志记者YiqinFu曾有统计中国大陆各地考生考人清华北大几率的差异:

2015年,北京考生被清华北大录取的概率是广东考生的30倍(10000人中分别取106.62 和3.65);北京之后是上海(32.16)、天津(25.81);倒数五名则是广东、云南(3.79)和贵州(3.93)、河南和福建。

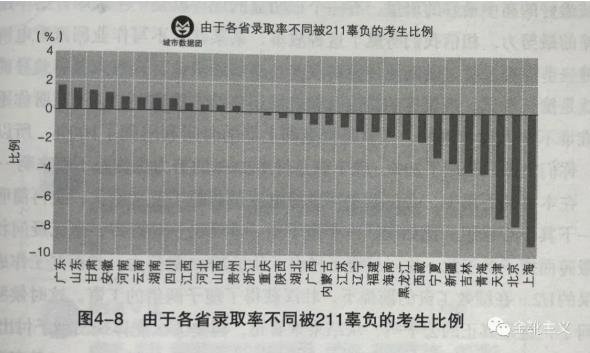

“考卷不同”是一个抹不掉的舆论议题,五年前,复旦大学城市数据团曾冒天下之大不韪、假定了“全国统一录取率”,用“统一录取率下的各省211录取人数”减去“实际各省被211录取人数”,得到了一个“各省由于录取率不同而辜负的考生数量”,结果令人惊叹:

1975年,第11期《红旗》杂志曾刊文章揭露批判苏联修正主义的教育现状,在那四年之前1971年的苏共二十四大,中央委员中仅具有院士、博士、工程师、教授等学位学衔的,就占到了46%——这正表明:高等学校已经变成了进入特权阶层和攫取更高权力的阶梯,“知识”,变成了统治所谓“下等人”的工具。

这一点,连西方都看得很清楚,英国《苏联教育中的政治》一书就指出:

这种设立特权阶级的学校,是苏联特殊阶级明显地企图把富裕家庭孩子和一般群众孩子分开,把有特权目的的学校转变为社会分化的学校。

《红旗》杂志的批文,文末摘取做尾:

不难看出,苏修教育领域的新行业,完全是适应特权阶级对劳动人民实行资产阶级文化专-制的需要而产生的。

“有钱,就可以进入高等学校”,这是苏修一家不大不小的官方报纸吐出来的一句很难得的真话。

当然,苏修统治者“标准的提法”可不是这样。因为这么说,他们那个冒牌的“社会主义”不就露了底?

你听,苏修《国民教育立法原则》说得多么堂皇:苏联全体公民不分财产和社会地位,“在受教育方面一律平等”。

但事实呢?在苏修叛徒集团的统治下,劳动人民既没有那么多的钱去雇请“私人教师”,又没有那么高的地位来得到同僚们的“照顾”。

他们的子女,无论在分数面前,还是在其他什么面前,怎么能同那些公子小姐们“一律平等”呢?

且以他们自己对新西伯利亚所作的调查为例,那里有近百分之九十的农民子女被排斥在大学门外,而城市知识分子(不要忘记,其中也包括官僚)的子女却有近百分之九十都钻进了高等学校。

按照苏修的“立法原则”,或者可以这样说吧,百分之九十和百分之九十还不是“一律平等”么?

其实,什么抽象的“自由”、“平等”,从来就是资产阶级的谎言。

列宁曾说过:“只要阶级还没有消灭,任何关于一般自由和平等的谈论都是欺骗自己,或者是欺骗工人,欺骗全体劳动者和受资本剥削的人,无论如何,也是维护资产阶级的利益。”

【文/欧洲金靴,红歌会网专栏作者。本文原载于公众号“金靴主义公众号”,授权红歌会网发布】