欧洲金靴:统租争议,深圳的“城市DNA”

近来,深圳市的底层打工人遭遇了住房困境。

从上月月中开始,以著名的城中村白芒村为典型,市政府的“统租项目”开始强制铺开,原来价格低廉的群租房被政府下辖的国有企业、城投公司以及部分私人企业统一打包管理、整饬出租,美其名曰“优化居住环境、方便统一管理”。

但是对于租户、特别是对于几乎百分百为外地务工人员的城中村居民而言,被资本过筛之后的房租肉眼可见的上涨,这成了整改后最直观的变化。

有南山白芒村、平山村的居民告诉前去暗访的记者,自从村里开始“统租”后,一些未被收纳的房源和周边城中村的房源租金立刻水涨船高:

平山村里一些没有参加统租的房东,现在去租房的话租金都上涨了不少……之前这里的一房一厅月租金在2500元左右,现在房东刚刚说要3200元才租……

1

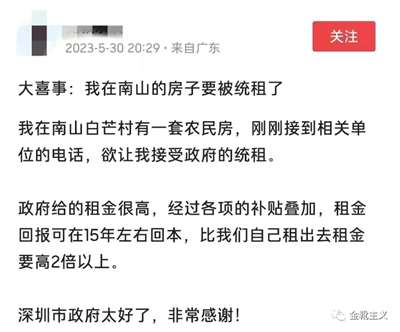

“统租房”被定位为保障性租赁住房,纳入官方的保障房供应计划,所以是能得到政策支持乃至财政补贴的——这也就是为什么许多房东面对此情此景都欢呼雀跃。

对比忧心忡忡的外地租户们,真乃“屁股决定脑袋,阶级决定情感”。

以白芒村为例,其位于南山西丽,这里离地铁站较远,交通不算便利,空气质量、噪音程度等居住条件都算不上舒适,但是也正因如此,这里的农民房租金是南山最低,单间空房最便宜的900元不到,一房一厅则在1500左右,住着许多在深圳南山周边制造业工厂上班的打工人,其中九成以上为外地人。

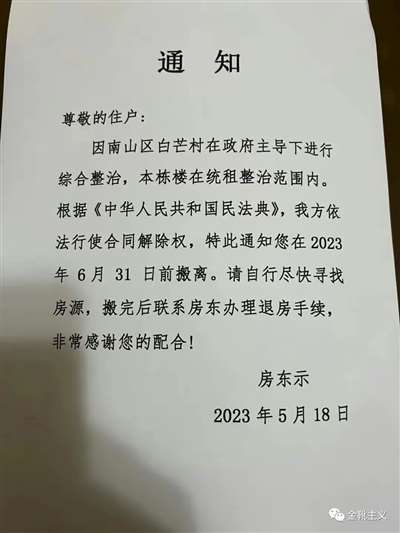

现在,房东们的房子被政府“统租”,他们很多人都在半个月内陆续收到了强制性的搬家通知书。

简单说,“统租”就是将城中村整个区域进行打包运营,把城中村的自然房源,从房东手中打包统租过来后,再进行一定程度的室内装修、安装生活配套等,改造为公寓。

然而不难想象,所有的装修、绿化、管理、运营的费用,都会附加在租户身上——别的不说,城中村时期,许多房子都属于“地下出租”的状态,房东甚至可以不交税,房价对于务工人员而言自然能低则低;但统租之后,一切成本上升,租户成了最终端的承受者。

追溯这件事情的源头,还是市政府自身的“KPI指标”。

在“十四五”规划中,深圳市在任务目标里将建设筹集保障性住房原⽬标54万套(间)提高到不少于74万套(间),其中保障性租赁住房增加了20万套。

具体到2023年,深圳市提出要新开工建设60个项⽬,建设筹集16万套(间)。

显然深圳市在谋求用地转向,此前已出台文件要求全市居住用地占比不得低于30%,还开始了声势浩大的公共住房建设之路。

但问题在于,地窄人多的深圳市想做大保障房,实际并没有多少地可供开发。即使近年来不断加大供应,深圳2023年的居住用地供应仅为330公顷,其中不少还是靠城市更新整备而来。

因而,在“KPI”数量更新之后,深圳市建设筹集保障性住房立即有了针对性的大动作——统租,目标直指城中村。

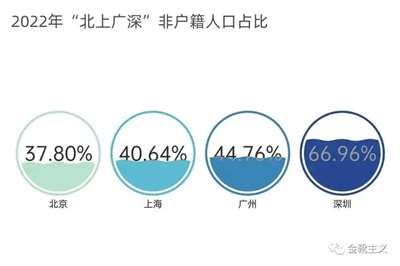

当前,深圳拥有约360平⽅公里城中村建筑,占20%土地⾯积,居住着超过1000万人口,且基本是外来人口——更重要的是,他们都是这座城市里最底层的低收入人群。

低收入,就意味着抗风险、抗变动的能力极低。

事实上早在六年前,王石的万科集团就盯上了城中村这块“最后的肥肉”,锁定了深圳上百个城中村,妄图从房东⼿中租下近2000栋“农民房”。

万科当时称作“万村计划”,“统租”农民房后即以高于市场价的租金和农民房房东签约,动辄10~12年的长约,经过集团改造之后,移交给万科旗下的长租公寓品牌“泊寓”进行运营,另外还包括房屋底商、办公空间的改造与运营。

在部分城中村,万科集团还将对“农民房”首层的商铺进行招商运营,以实现利润最大化——其代价,则是对底层务工者的驱逐。

2017年7月,万科正式成立“深圳市万村发展有限公司”,开始动工;次年6月,富士康龙华工厂的工人们站了出来表示不满,因为北门清湖新村开展的“万村计划”业务会抬升周边租金水平2~3倍,这对于富士康工人而言是难以承受之重。

半年后,2018年11月,万科集团的“万村计划”开始暂停签约新房源;到当年年底,万科宣布全⾯暂停新签约房源,短短两年时间“万村计划”即告终结。

六年前的闹剧,可以归结为资本家并不洞悉(或言之“不屑于洞悉”)底层打工阶级的真实生活,即大大小小的城中村之于深圳这座看起来飞速发展的特大城市的意义。

城中村是中国版的“落脚城市”,是许多人踏入深圳的第一站,更是“三和大神”们提桶跑路的避风港。

一片又一片的城中村为深圳这座由政策和金钱堆砌起来的城市保留了最后的底层底色,它让千万人口之巨的默默无闻的城市建设者们不至于真的如浮萍一般人不为人。

这是民营企业的万科集团其“万村计划”失败的原因。

然而六年后,这一次竟然是深圳市政府官方亲自下场,统一带领旗下国企又来了一轮“万村计划”,成了史上最大的二房东……实在让人悲悯。

2

追根溯源,恐怕还是深圳这座城市的「DNA」所致。

还记得2021年5月底,深圳市拟首次修改员工工资支付条例,不定时工作制员工法定节假日工作可能将不再享有三倍加班工资。

所谓“不定时工资制”就是指因生产特点、工作特殊需要或职责范围,无法按标准工作时间衡量、需机动作业而采取不确定工作时间的一种工时制度。

这是明晃晃的压榨。

在深圳的“城市氛围”号召下,连巨头华为也不可避免得会产生了某些吃人景观:内部发行鼓吹血汗工厂模式的“四大名著”(《火车头传》、《告研发员工书》、《原生家庭论》、《字字珠玑案例集》);严重的996、007;从2007年开始实行的“离职再入职”(规避《劳动法》规定的“入职十年需签订无固定期限合同”条款)等等等等。

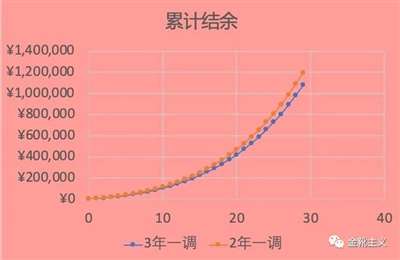

除此之外,深圳市在同时段还有一个重大薪资调整:将最低工资标准由两年一调改为三年一调。

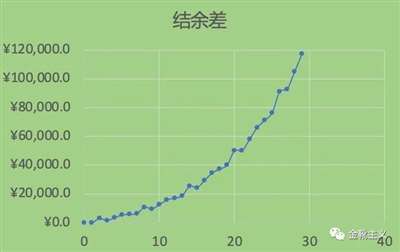

可以简单一算,假设在深圳起始收入为3万/年(这个薪水水平已是很低很低了),而支出2.5万/年,那么收入每三年调涨15%或每两年调涨10%,年均增幅均为5%,支出参考近年CPI每年增加2.5%,每年结余以年化4%记复利,并计算累计结余。

两种调涨方式三十年后结余差高达12万。

用每年累计结余差除以当年结余,是这样:

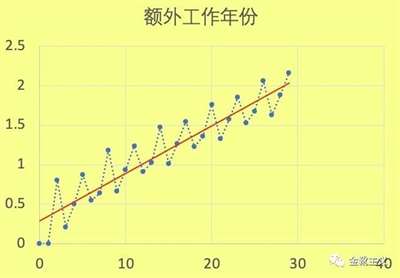

根据计算,相当于每十二年就要额外工作一年,才能弥补新政带来的差距。

这就是传说中“来了就是深圳人”的深圳市。

这座经济特区的“营商环境”确实太优渥了,在如此公然“996合法化”的环境里,也难怪2021年深圳市政府工作报告中会有如下言辞:

我们着力帮助企业稳预期、稳信心,通过立法设立‘深圳企业家日‘,大力弘扬优秀企业家精神,出台一系列惠企政策措施,千方百计帮助企业减轻负担。

这也就是为什么深圳会成为“炒房之都”、“房价珠穆朗玛”,以及为什么两年前会出“深房理”那样空前反动、带有独立王国性质的房地产闹剧。

深圳市对于“深房理”包括对房产证券化现象,当然并非没有察觉,但是从现实观察,深圳市显然就是要利用居高不下的房价、公开化的996、愈发台面性的“35岁离职”,将深圳打造成一座“永远年轻、永远精英”的堡垒。

在这座城市,20~30岁的年轻人口总量达到417万,占常住人口的比例23%。

由此对应的,深圳的老龄化程度也是全国最低的。

七普数据显示,深圳65岁及以上人口占比仅为3.22%,60岁及以上人口占比仅为5.36%,这两个指标都是全国最低的,北京和上海的老年人口占比足足是深圳的约4倍。

这就意味着深圳市堪称全国最能享受(压榨)人口红利的城市,它永远油箱爆满、油门踩足、昂扬飞驰。

这就是深圳的「城市DNA」。

全国各地来来往往的年轻人,只是把青春贡献给这座雄壮的经济特区,而收获的只能是被十年996击溃的残破身体和被房东吞噬的所剩无几的积蓄。

这其中,自然包括了城中村里居住的千万外来务工者,统租的枷锁绝不会是最后的躯铐。

从2018年开始,深圳二手房房价曾连涨三十个月,全国租售比榜单倒数第二,导致企业经营困难、打工群体生活艰辛难,宝安区厂房租金一度超过30元/m²/天。

连科技巨头华为都被迫逃到东莞,中兴、比亚迪、大疆、富士康等知名高科技企业的制造基地也迁到深圳周围地区。

近年深圳吸收FDI中,房地产业投资常常居第一位,服务业占比高达80%左右,而科技制造业跨国公司已难觅身影。

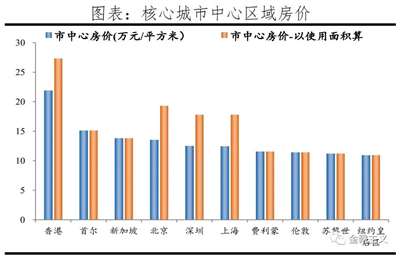

根据ULI最近发布的《2023年亚太住房可获得性指数报告》,新加坡私人住宅中位数房价和租金双双超过香港,位居亚太地区之首;但若以住房可负担指数来看,深圳则稳居亚太地区首位;其中心区域房价更是位居全球前列,仅次于香港、首尔、新加坡、北京;如果扣除公摊面积,深圳则已经超过首尔和新加坡。

但是新加坡的组屋(由政府兴建,优先保障中低收入群体的购房需求,因此得以严控售价)占比高达80%,私人住宅20%。哪怕这两年由于人口和资金疯狂涌入新加坡,房价也创下历史新高,但由于公共住房的存在,新加坡的底层普通人仍得以免受高房价之困。

毫无疑问,深圳很难学习,也似乎没有意愿学习。

3

在今年5月8日,深圳市统计局官网发布的2022年统计公报中,有一行小小的数字:

2022年,深圳常住人口为1766.18万人,比2021年的1768.16万人减少了1.98万人。

这是深圳1979年立市以来的首次人口负增长。

人永远是会用脚投票的。

作为反例,长沙为什么会成为近年来“吸人大户”?正是依靠低房价。

2022年末,长沙全市常住总人口1042.06万人,比上年末增长1.8%——相比2021年末,长沙去年人口增量达到18.13万,超过杭州、合肥、武汉、成都等地,在已公布数据的十八个万亿GDP城市中排名第一,素以“抢人”赢家著称的杭州和合肥都只能以17.2万和16.9万的人口增量居第二、三位。

在房价层面,夸张又恐怖的杭州与合肥实在不具备任何与长沙竞争的优势。

早在2019年底,长沙市发改委官网就发布了《关于明确我市成本法监制商品住房价格构成有关事项的通知》,进一步加强商品住房价格管理,明确价格由“成本+利润+税金”三部分组成,其中平均利润率为6%-8%。

将房价拆解地价、建安成本、税金、利润等众多细项,且将开发商的平均利润率限制在6%-8%,监管深入到每一个“毛孔”。

长沙有关领导在接受人民日报采访时明确指出:

长沙坚决摆脱对房地产的依赖、对土地财政的依赖,走出一条以制造业高质量发展为代表的实体经济高质量发展之路。

常年来,长沙这座坐拥橘子洲头毛主席巨像的城市,在楼市调控方面堪称一二线最严,不仅将限售期限从三年升格为四年(大多数城市都是两年),且全面封堵了企业购房、未成年人购房、离婚购房、落户购房的通道,一点漏洞没剩下。

别的城市户籍人口限购两套房,而长沙对二套房又做出额外限制:户籍家庭购买第二套房,需在首套房不动产证满四年之后,这都让长沙坐实了“反炒房之城”的称号。

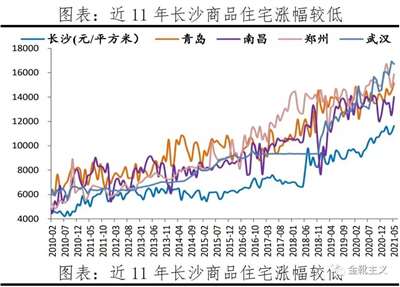

2019年底时,长沙房价均价仅为一万元左右,中心城区高价楼盘也不到两万元,不仅远低于同处中部的其他省会城市,甚至不及一些东部地区的三四线城市,堪称房价洼地。

目前全国房价均价过万的城市高达六十五座,浙江更是所有地级市全部跻身万元房价俱乐部,而长沙仍在一万元左右徘徊。

横向对比来看,同处中部的武汉均价1.7万元,合肥均价1.43万元,郑州均价1.38万元,南昌1.22万元,而南昌的经济规模仅为长沙一半,长沙人口暴增也是情理之中。

作为特殊时代诞生的“政策之城”,深圳有着自己独特的改革经验。

早在80年代初开始,正是深圳率先打破计划经济下的福利分房体制,开始了住房的货币化、商品化、市场化,为全国的住房制度改革提供了改革经验。

当时的人们不会想到,住房商品化会像一只野蛮生长的巨兽,在几十年后鲸吞着亿万国人、亿万家庭的血汗积蓄。

1990年前后,深圳推出“双轨三类多价制”,以“满足不同群体对住房的需求”。

其中:政府公务员、事业单位职工住在政府建设的福利商品房之中;企业尤其是国有企业职工住在政策优惠的微利商品房,外资企业、民营企业基层员工大多数居住在企业自建职工宿舍;“先富起来的”群体则居住在自己购买的商品房或别墅;城市流动人口居住在由特区原居民自建的出租屋中。

阶层等级森严,人群泾渭分明,阶级鸿沟初显。

进入新世纪,深圳的住房制度改革逐步发生方向性逆转,到2005年后房价进入高速增长轨道,仅用十年左右的时间,深圳成为了全球房价最贵的城市。

按照2016年市政府管控的商品房价格每平方米53455元计算,深圳市的工薪阶层基本都买不起商品房。

2016年,深圳市在岗职工月平均工资7480元,年平均工资为89760元,每年工资总收入只能买1.68平方米的房子,别说卫生间,不过一个马桶的占地。

2016年上半年,深圳房价收入比为38倍,位居全国第一,远远高于通常被认为5-7倍的国际通用标准和水平。

根据深圳市2017年工资指导价位,在深圳14个行业大类中,月收入的低位值绝大多数在4000元以下,超过4000以上的不足8个行业,几百万青年劳务工除了部分住在企业提供的职工宿舍外,相当部分住在条件更差的城中村原居民提供的廉价出租屋。

他们没有深圳户籍,无法享受到深圳市任何住房保障政策。

长期以来,这些大量的城中村成为中低收入和外来深圳创业人的栖身之地,供他们为这座奔腾速度惊人的城市贡献着能量。

但如今,城中村也要被纳入市政府的“规划”了……

2018年7月时,深圳市政府曾发布了一份《关于深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见》,但当时这份《意见》的缺陷之一就是将占常住人口三分之二的非户籍人口排斥在住房保障范围之外,失去了住房保障制度的基本公平性和合理性。

那份万众瞩目的《意见》与其说是深圳市住房社会保障制度的改革文件,不如说是一个深圳市户籍人口的住房保障制度的改革文件。

跋

非要谈及公租房、廉租房,或许2011年重庆实行的个人住宅房产税试点计划,本应当成为一个全国性的模板,彼时也纳入在轰轰烈烈的“重庆模式”当中,应对的就是社会阶级鸿沟之现实。

十余年前的重庆,在当时重庆市委班子的关心下,规定应税的高档住房特指“建筑面积交易单价达到上两年主城九区新建商品住房成交建筑面积均价2倍(含)以上的住房”,且还要求每年1月1日根据上一年房价走势“上调起征价格”……

红色味道十分浓郁,并得到了当时时任国家副职的领袖的赞赏(2011年12月6日考察重庆时)。

曾经都说“重庆人闲适、安逸”,房价是生活安全感的最大来源。

恩格斯在其著作《论住宅问题》中曾指出:

一切历史时代的被剥削者,几乎都无例外地遭受到住宅缺乏的威胁。在资本主义时代,工人阶级本来已经处在很恶劣的居住条件,又因人口大量涌进城市而更加恶化。不仅房租大幅度地提高,甚至难于找到住所。

在《共产党宣言》里描述得则更加精准具体:

当厂主对工人的剥削告一段落,工人领到了用现钱支付的工资的时候,马上就有资产阶级中的另一部分人——房东、小店主、当铺老板等等向他们扑来。

统租争议,深圳挥之不去的“城市DNA”。

【文/欧洲金靴,红歌会网专栏作者。本文原载于公众号“金靴主义”,授权红歌会网发布】