曹征路:我的知青岁月,不是伤痕文学编造的故事

原编者按:

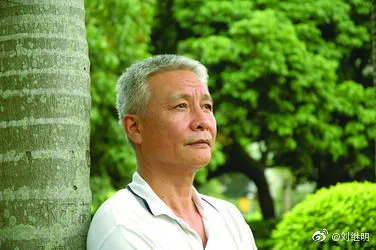

2021年12月28日18点,作家、深圳大学教授曹征路老师与世长辞,享年72岁。曹征路老师1949年9月生于上海,当过农民,当过兵,做过工人和机关干部。他是大陆新世纪“底层文学”思潮的代表作家,著有《那儿》《霓虹》《问苍茫》等脍炙人口的作品。曹征路老师始终保持着工人阶级立场,挺立着知识分子的脊梁。在得知生命即将走向尽头时,曹老师说,“我心情如常,没有多少改变。对于死亡,我没有恐惧,相反还有点向往。人生的任务我已经做到这个样子了,对得起良心,所以没有遗憾。”在生命尽头,无憾、无惧、更无愧,世间得几人?今天推送的这篇旧文,是曹老师的亲身经历,也是不同于伤痕文学的另一种知青回忆。本文以及曹老师的诸多其他作品,都为我们重新理解那个红色年代打开了新的视角。当伤痕文学叙述以高高在上的姿态,理所应当地将知青下乡讲述为“受苦”、“受委屈”,曹老师却发出另一种追问:“如果不到农村亲身体验,怎么能理解农民?如果不理解农民,怎么能理解革命?我们这些城里人读书人,凭什么就认为自己比他们高一等?凭什么受到优待还认为是受罪?”实际上,否定知青的不是知青经历本身,而是改革后的高考制度,这个高考制度只注重本本知识,把知青在农村的一切实践贡献归零。谨以此文,缅怀曹征路老师!

“课堂不在学校里”

1967年春节过后,我所在的城市忽然冷清下来。以党委工作组操控群众为特征的“资反路线”已经冲破,以广大师生为打压对象的“白色恐怖”已经消失,该夺的权夺了,该贴的大字报贴了,复课没消息,高考更不可能,对普通中学生而言好像没什么可以干的了。那年我18岁,高中二年级,刚刚进入人生的迷惘期。

那时候解放军已经开始支左,同学们最追捧的明星也就是身边的解放军,“一颗红星头上戴,革命的红旗挂两边”,举手投足说话做派都被大家仿效。

我们城市的最高首长是某部的副政委,他到学校来座谈,几句话就把同学们说得热血沸腾。他说:“不上课也没什么了不起,你们正好可以经风雨见世面,自己教育自己,真正的课堂从来都不在学校里。”他把积极参加运动介入社会的同学称作经风雨,把那些外出串联徒步长征的同学称作见世面,而更加鼓励的是主张大家去学工学农,真正深入到社会下层去认识中国。他虽然只有中师毕业,但思想水平极高。在我看来,其学养和胸襟远在今日的多数专家教授之上。

后来我们学校的同学实际上分成了三拨人,一部分搞运动,一部分停止串联搞军训,还有一部分组织成各种学工学农小组。

今天回想起来,他不仅化解了当时普遍存在的精神危机,更让我体会到一种老革命的世界观方法论。

对普通人而言,上层离我们毕竟太远,那种把目光聚焦在少数领导干部身上的方法来理解历史是不靠谱的,往往道听途说人云亦云。那种用个人恩怨当做选择立场、评判历史的标准是不负责任的,往往以己度人不得要领。真正的历史逻辑就在人口的大多数中,从长时段看谁受益谁受损、政策为谁服务才是我们研究历史的钥匙。

历史不是任人打扮的小姑娘,它和大多数人的吃喝拉撒喜怒哀乐都有关系。

“当干部吃亏”

我参加的是某铜矿学工小组。负责接待我们的是该矿临时领导小组的成员,一个ZF派头头。当天我们就领到了工作服胶靴,兴奋得不得了,还把肚灯矿帽借出来拍了集体照。这个头头其实比我们大不了几岁,有点结巴,一脸倦容呵欠连天,他是刚下夜班就来接待我们的。

他说:“当干部吃亏啊,连觉都捞不到睡。”问他为什么要吃亏?他反问:“你不比工人干得好干得多,谁服你管?”

后来混熟了才知道,他是中专毕业,学采矿的,参加工作没多久就赶上了文化大革命。起初他还是工作组的积极分子,经常被安排在大会上发言。后来揭发出来才知道,他因为家庭出身的原因被工作组列为“内部控制”,于是就参加了造反。那时他是单身汉,晚上下井当掘进工,白天回办公室当干部,在矿里还有点小威信。

那时他的一个小愿望总也实现不了,就是拿下“单人双机”的掘进技术能手。他说:“不服啊,干不过他们我真的不服!”他指的是那些老工人,每个月都比他完成的指标高,而自己正当年轻力壮。

我们下井以后自然知道,一台M56凿岩机加上风动支架就是120多斤,连续几个小时用这样的设备打眼体力消耗非常大的,这还是“单人单机”。有些工人为了提高效率就用两台机器同时进行,体能和技术要求肯定更高。刚开始我们几个人都扶不稳一台机器,更别说“单人双机”了。

在坑口,在派班室,经常会贴出各种“喜报”“光荣榜”,记录着工友们暗中较劲的小小得意。他纠结的就是这个,渴望自己的名字哪天也货真价实。

劳动光荣是那个时代的风气,当领导首先得过劳动关,只会玩嘴皮子得不到群众拥护。我到过的几个厂矿,ZF派头头都是身穿工作服手上有老茧,后来宣传中油头粉面的ZF派形象不符合生活的基本逻辑。即使是两派武斗的时期,也没听说罢工罢市,影响了供水供电邮政交通。

当然,干得多并不意味着收入高,像他这样白天黑夜耗在矿里干,工资还不如一个四级工。唯一不同的就是多吃了一张保健票,两毛五分钱。下井是要统一送饭的,他是脱产干部,跟班干活自然也要吃饭。从这一角度看,他也是吃亏的。

1974年我从部队复员回来,还碰见他一次。他胖了不少,已经是两个孩子的父亲了。他说,“我造了半年反,审查我两年半,你讲句良心话,亏不亏啊?”

“我已经活在天上了”

另一个印象深刻的人是当权派,是该矿年轻的党委副书记,也是工作组的依靠力量,冲破资反路线第一个被打倒的干部。我们见到他也是在井下,黑个脸整天不吱声,别人介绍说他就是XXX,他就点点头。他干活是没得说,早就是“单人双机”了,原本就是省级劳动模范,所以旧党委培养他工作组利用他也合情合理。

打眼过后是放炮,放炮过后是清理“迎头”,这是巷道掘进的整个流程。在这个过程中,放炮工是负责安全的。我们发现,只要他在现场,守住坑道口的人往往就是他,那些放炮工也服他管。他坐在一根枕木上吸烟,炮声够数了,他就搬开枕木离开。如果不够数,放炮工就会过来跟他分析,有没有可能哑炮,他挥手了工人才回到“迎头”上去。整个过程还是不吱声,很少听见他说话。事实上他是有牢骚,内心是不服气的。

我们几个同学原本是要批批他的负隅顽抗的,后来看他也是白天黑夜耗在矿里不回家,看法就有点转变。他是白天下井,晚上就在矿调度室外的长椅上混。调度室是全矿的生产中枢,ZF派夺权以后原先的当权派靠边站了,可工程师都还在,所以运转都是正常的。开调度会的时候,一般他不说话,但他也不走,就在那赖着,后来也就成了他们中的一员。这种状态很暧昧,谁也没有承认他,但事实上他存在着。

在井下干活烟酒不分家,扯淡无老少,休息下来躺着坐着都挤在一起。时间长了他也能跟我们聊几句,翻来覆去都是一个意思:他原本就是工人,根本不稀罕当干部,更不会整人,“挑动群众斗群众”的大帽子他戴不上。说多了老工人就骂他像个娘们,可见他内心压力还是很大的。

他的命运逆转是三个月后。矿里成立革委会搞“三结合”,第一个结合的革命干部正是他。这样算起来,他离开权力中心满打满算也不超过半年。ZF派们说,这家伙是打他不倒的,不过修理修理他也好。问到原因,竟然还有这样一个故事:1962年国民经济调整时期,矿里精简工人回农村,当时已经是副书记的他带头把自己老婆“下放”了,他老婆现在还在矿家属大队敲石子。

这件事已经过去五六年了,群众没有忘记,把票还是投给了他。开大会时,他泪流满面的样子,我至今还记得。他说:“跟解放前比,我已经活在天上了,我不在乎当干部,我不会忘本,我在乎的是大家不认我这个弟兄······”依我们当时的人生阅历,着实被他感动了一把。

我参军以后又到过几个城市,也参加过一小段支左,各地见到的情况也都差不多,那些真正埋头苦干敢于担当的干部,那些克己奉公不脱离群众的干部,都是第一批参加“三结合”的。群众看到的不是你犯不犯错误,态度怎么样,而是你有没有良心有没有忘本。相反,那些得不到“解放”的干部,大都屁股不干净,不管他们怎么见风使舵。

“难为人”

我1968年10月到农村插队,落户的地方接近山区,比较穷,工分值才三毛几。这是我们自己的选择,认为到贫困的地方去改天换地才光荣。那时对农村的想象很浪漫,对贫困的理解也过于简单。

插队第二天队长就来跟我们商量写毛主席语录的事。那有什么呀,写就是了。可是队长吭哧吭哧半天不走,脸憋得通红。他说难为人啊,公社布置下来的,一个字要半人高。他问能不能写小一点?这有什么呀,我们觉得好笑,要多大就写多大要多小就写多小。他这才说,难为人啊,写那么大的字要买多少油漆啊?一下子就要开支好几十啊。这才明白他是舍不得买油漆。这样我们商量了一下,就决定在村口的黑板上写粉笔字。没想到这件事震动了好几个生产队,都来参观我们是怎么做到的。倒不是因为字写得好,而是因为我们怎么敢这样写。后来直到公社来人才闹明白,原来是一个谣传,传说插队知青都是红卫兵,这方面太落后是要造反的。那个公社干部说,不是你们要刷红油漆的吗?刷就刷呗。其实城市里闹红海洋也不过是少数人一阵风,根本与知青无关。

那时插队知青被认为是“下放”,农村基层干部见到知青都看作是上面来的人,生怕得罪我们,说话做事都谨慎得很。女孩子戴个眼镜就高贵得不得了,被认为特别有学问,就像今天见到明星一样。直到70年代中后期,上大学招工要基层推荐,基层干部才有了权力。所以一些伤痕文学中的胡编乱造是脱离生活逻辑的,根本就不是那个时代的氛围。

还一个“难为人”的事是吃饭。刚插队时我们不能自己开伙,是吃派饭,几个人到一家吃几天。尽管家家都穷,还是尽量让我们吃饱。主要是一顿晚饭,早饭是比较稠的稀粥,中午是头天晚饭烤脆出来的锅巴,农民自己则把早晨剩下来的粥在锅里炒一炒。菜是咸菜和辣椒为主,如果有鸡蛋蒸一碗,没有就烧个土豆汤。入冬时节的农活主要是开荒和挑粪,可以想见我们的馋虫是如何蠕动。

有一天一个轮上派饭的农民宣布,今晚上要请我们吃鱼。他说他烧锅的昨晚就回娘家去了,她娘家正在“车塘”。没东西吃啊,难为人啊,赊条鱼来吃吃!他对大家吆喝,令全体男女对他投去羡慕,也令我们肚子咕咕作响。

我们知道他烧锅的娘家在60里外的圩区,一来一去120里就为赊一条鱼。他烧锅的名叫小兰,头两天就到别人家探望,看看都给我们吃些什么,可见她心里一直在打鼓。其实她是对我们最为热情的一个女人,我们进村第一天就拉着女同学的手,左看右看,夸个不停。后来知道,她解放初还当过乡团支部书记,还演过白毛女,想来那是她最荣耀的青春年华了。可那时她已经是六个孩子的妈妈,脸上又干又硬,皱纹从眼角爬到嘴角。

晚上一收工就直奔他家,多老远就看见他家的伢子们又跳又蹦。女生还特意洗了脸,我们几个男生也少有地洗了手。刚坐下,一洗脸盆鱼肉就端上来,看来小兰一分钟也没停,才赶上我们这顿饭。鱼是新鲜的鲢鱼,肉雪白,葱碧绿,腾腾冒着热气。吃啊吃啊,别作客啊,小兰喊道。我们当然不会作客,但才吃一口,全都不吭声。腥,腥气逼人,有个女生差点吐出来。这才觉着,满屋子的热气也全都是腥的。

按理我们早就饥肠辘辘,插队一个多月了,烧得再不好这也是新鲜鱼啊,不应该是这种反应。可真的是腥,土腥逼人。小兰丈夫也愣了,尝一口也喊腥,说还有苦胆味。小兰看看我们,傻傻地愣了一会儿,把大腿一拍,冲了出去。等她回来,手上托着一大勺猪油。奇怪的是,那猪油一放进汤里,还没全化开,腥气就变了,变成淳厚的鱼香。

吃啊,吃啊,屋里这才活过来。我们悄悄议论,可能是水土的原因,也可能是饲料不足,鱼太瘦。谁也没把话说出口,仅仅是缺了一点点猪油。我注意到,小兰一直躲在灶后,再也没露面。很多年过去,这故事也跟亲戚朋友说了无数遍,可还是意犹未尽。

如果不到农村亲身体验,怎么能理解农民?如果不理解农民,怎么能理解革命?我们这些城里人读书人,凭什么就认为自己比他们高一等?凭什么受到优待还认为是受罪?我妻子也插过队,她的认识是,错就错在没有说清楚,如果说清楚还能回城里,人人都应该下去。可说清楚了,又怎么能同呼吸共命运?

“好大个事哎”

有一天队长宣布下午休息,晚上男劳力由他儿子带队去割湖草。他不说去偷,他说是割。我们队没有湖,哪来的湖草?可是从他们的无比神秘的眼神中,我们还是看出了严重性。这样女生是不答应的,这么刺激的战斗她们怎么可以缺席?队长想想,答应了。他儿子说,去可以,不要贪多,要跑好几里地呢。于是就磨镰刀,找扁担绳索,临出发队长还亲自帮我们几个扎了裤脚。

说白了就是没柴禾烧。那时已经分灶吃饭了,知青点柴禾不够。而湖湾公社有好几百亩芦苇,他们富得流油,捕鱼捞虾,我们这边却连水都舍不得烧热,太不公平了。追求公平正义是天然诉求,不需要书本知识,我们个个摩拳擦掌。

走了十几里,还没到湖边,就嗅到那股腐湿的腥气。身边是一人高的芦草,草上是轻薄的白霜。我们钻进苇子深处去割,队长儿子交待,兔子不吃窝边草,别让人家看出来。这当然是自欺欺人,人家被剃了瘌痢头,少了一块也心疼,怎么能看不出?尽管苇草不值几个钱,但毕竟是人家的地界。这气氛于是就剌激起来,身边只有沙沙的镰声和粗重的喘息,谁也不吭声,转眼就把能源掳掠到手。

队长儿子说,差不多就行了,快走!于是一人一担,鱼贯而出,飞快奔上小道。按他的说法,只要我们跨过公路,战斗就结束了,就是被人家追上也白追,他还能把苇子喊答应了?可问题就出在这三里多的小道,出在两个女生身上。她们的担子轻,可也有百八十斤。苇草是竖起挑的,用那种兜底的绳扣,扁担直接插进草里,挑起来不晃悠。这些都没错,看样学样,起初也像那么回事。但她们到底是力气小,草捆扎得不结实,半道就露馅了。特别是被发现以后,有人在后头撵,铜锣咣咣响,火把手电筒晃得心都跳出来,眼看上公路了,担子散了。队长儿子让她们把担子扔下,人跟上就行了。但她们又舍不得。就这样连拉带扯磨磨蹭蹭,大家都过公路了,她俩成了俘虏。

开头还好,听说她们是插队知青,加上哇哇大哭,对方也没动手,只是吼叫着要把她们带回去。这时悲壮的一幕出现,队长儿子返身回去。他说自己是队长,要对方把知青放了,要杀要剐他一个人顶着。好大个事哎,不就割几担草么?他说。

人家想想也对。这样,两个女生顺利脱险了,一人怀里抱着一把草,凄凄惨惨往回走。我们刚上公路,背后队长儿子的惨叫就传过来。“啊哟啊哟!你们真打啊!妈哎妈妈哎,打死人噢,啊哟!”

他的哭叫在深夜里分外嘹亮,每叫一声大家的肩头就抽一下。等我们灰溜溜回到队里已经后半夜了。第二天,队长从公社回来说,没事了,人家听说是知青,也不想闹大。只是他儿子吃了点亏,还躺在卫生院。

湖草偷回来堆在稻场上谁也没去动。本来为公平正义而战,落了个不圆满的结局,好像都有点不好意思。倒是队长没当回事,他本想年底给各家添点柴禾,他到公社担保说是为了给知青解决困难的,湖湾公社才不追究了,可现在又不好改口。他本来就没把自己当英雄,所以也不在乎你们是不是狗熊。柴草后来还是分了,这事也再也没人提起。

其实农村里搞械斗的事经常有,大都是为争地、争水、争肥,各种时髦口号也拿来借用,WG中也不例外,谁都知道那是外包装。现在有人把械斗说成WG罪证,只有那些专家教授想得出来。

“真正的大事”

快到年底分红了,一村人忽然都严肃起来,连妇女们的笑都不自然。因为我们也要参加评工分,实际上是要切生产队的一块蛋糕。早几天队长就唉声叹气,没法子啊,公社布置下来的啊。他儿子也算回乡知青,跟我们解释说,这才是农村真正的大事,其他都是假的。

关于政治与经济的关系,理论书籍无数,耀眼头衔无数,其实农民一句话就说清楚了:不就是谁占多谁占少吗?这世上财富只有那么多,为了占有才产生了各种政治主张。小到一个生产队,大到全球经济秩序,道理都是相通的。

评工分规则是自报公议,每个人都要说说自己能评几分。那时不知天高地厚,觉得开荒挑粪这种活知青跟老农民差不多,男生都报10分,女生胆怯只敢报7分。现在想来我们不过是表示自己能干,已经是整劳力了,不应该小瞧我们。可农民不这样想,他们还要养家活口,一口锅里抡马勺,你吃多了别人吃什么?气氛一下子就紧张起来。

我们队长别看平日里吭哧吭哧话都说不全,这时候脸板下来就有了政治家派头,三下五除二就摆平了。很显然能评10分的都是各方面农事的尖子,知青显然挑不起这个头。他说,学生子年轻气盛,能不能评10分要到明年再看,今年就这么定了。男生给9分女生给8分已经够面子了,于是皆大欢喜,老农们也都舒了一口气。

接下来便是开仓,碾米,一片节日气氛。小孩子们都活跃起来,麻雀似的蹿来蹿去。碾的是秋晚稻,还没下锅,村里就飘荡起一股清香。学到的知识是:秋晚好吃但产量低,不出饭,所以当地农民都以种植籼稻为主。米是按人口分,我们每人100斤,和整劳力相同,妇女80斤,小孩子50斤。这些米说是要吃到开春,加上以前公社拨的安家口粮,根本不够。好在知青都要回城过年的,所以也都不在乎,有好米就放开吃。

还有就是分碎米糠,分柴草。我们明确表示不要米糠,肚子里本来就没油水,谁还吃那个。他们说,碎米糠做粑粑,好吃!好吃我们也不吃。

那些偷来的湖草我们还是要的,队长决定一半给我们,剩下的也按户平分。于是,一个戏剧性的仪式出现了。米糠和湖草被分成几十份,排成一长溜。队长问,好了没有?都说好了。队长就用一根细麻绳飞快的在手上揪出一个个绳环,然后让每户出一个人来勾那个绳扣。我们这才明白是拈阄,而且是一种最便捷的方式。然后两手一搓把次序打乱,然后每户上来一个人伸出手指勾住扣子,然后绳头一拉,顺序就出来了,各家也就按序拿走属于自己的那一份。

也许这算不上一种知识,在他们是经常要采用的法则,但的确耐人寻味。平等和正义不是人类最高的理想境界吗?为此人类不是付出几千年惨烈的代价吗?可在这样一个贫瘠偏远的小山沟里人们嘻嘻哈哈间就完成了。这是仪式,也是日常生活。和贫困有关,更和人类最原始最朴素的愿望有关。而粮食的分配就不能绝对平均,这和需要有关,也和主义有关。

我离开农村早,但参军以后一直和插友们保持着联系。知道他们后来还参与了各种农副产品的分配,更是知道所谓工分值并不是他们收入的全部。那个时代的农村,大部分收入并不是以交易方式实现,更没有货币化。是实物分配、劳动互换和亲情互助支撑着农村社会,进而支撑了我们这个贫弱国家逐步工业化。

今天使用的GDP不过是统计方法的改变,把经济活动货币化。事实上那个时代的经济活动远不是GDP可以描述的,更不是GDP可以抹黑的。几代人的艰苦奋斗换个新名词就虚无掉了?