姚洋:离实现中华民族伟大复兴还有25年,我们要做好理论准备

下一步的全面深化改革又将往何处去?为此,观察者网特别策划《改革进行时》专题,邀请权威专家学者,围绕全面深化改革和中国式现代化相关重大议题,追踪和见证党的重大改革决策与实践历程。

过去几年来,中央不断强调坚持“两个毫不动摇”有何深意?“打工人”、“被算法操控的人”成为民间舆论热词,反映了怎样的社会焦虑?二十大提出中国要构建“高水平社会主义市场经济”,如何理解?本期《改革进行时》,观察者网邀请北京大学国家发展研究院姚洋教授展开讨论。

【文/观察者网 高艳平】

立足现实,亟待理论创新

观察者网:中央文件提出“推进经济体制改革要从现实需要出发,要从最紧迫的事情抓起,在解决实践问题中深化理论创新、推进制度创新。”在经济体制改革领域,比较要害的就是坚持“两个毫不动摇”的问题。为什么过去几年来中央不断地强调坚持“两个毫不动摇”,背后反映了哪些理论层面和实践层面的问题?

姚洋:中央不断强调两个不动摇,因为这非常重要。中国经济能够走到今天,无论国企还是民营都起了非常重要的作用。

我自己是国营企业子弟,我知道这些年国营企业是怎么走过来的。我自己也曾经在西安电力机械制造公司工作过,这是1950年代就建起来的一家国有企业,现在是央企西电集团。看着这样的国营公司70多年走下来,能够切身体会到国有企业是为国家发展建设做出了巨大贡献的。

另一方面我们也看到,在过去40多年的改革开放进程中,民营企业突飞猛进,已经成了中国经济增长的主力军。

国有企业在改革开放“前30年”发挥了重要作用,改革开放之后,他们有的转制了,有的“瘦身”了,但是国有企业为我们国家的经济发展打下了雄厚的基础,创造了机遇,培养了人才。在很大程度上而言,民营企业的腾飞正是在国有企业“前30年”创造的知识基础之上发展起来的。

到如今,我们可以看到,无论是社会主义国家还是资本主义国家,没有一个国家的经济是纯国有的,或者纯私有的。

在中国的经济发展实践中,民营和国有都很重要。民营经济有创新的活力,国有企业可以实施国家战略政策,并且在一些民企不愿意干的、外部性比较强的领域发挥重要作用。

我们应该从实践和理论两个层面来理解“两个毫不动摇”。实践层面讲,在中国我们一直说民营企业的贡献“56789”,即民营企业贡献了50%以上的税收,60%以上的GDP,70%以上的技术创新成果,80%以上的就业,以及90%的企业数量。

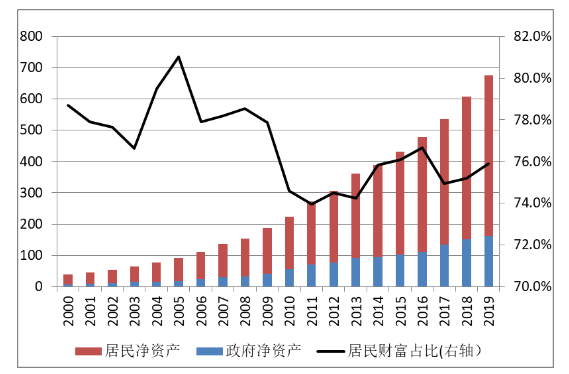

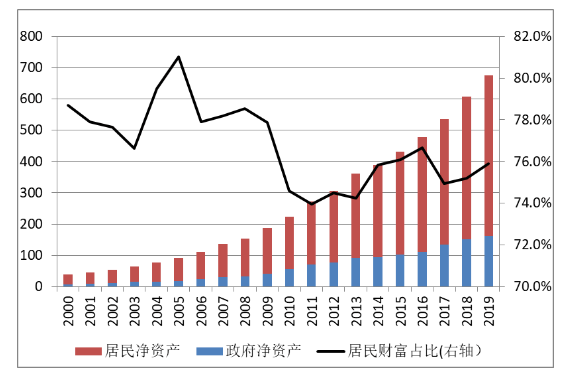

不仅如此,根据中国社会科学院国家资产负债表研究中心的估算,2010-2019年间,中国居民财富占国家总财富平均占比为75.2%,而政府净资产只占不到30%。很明显,我们的经济既有国有的成分,也有民营的成分,而且从规模上讲,我们民营的成分反而更大。

中国的财富分配(2000-2019) 单位:万亿元(左轴)中国社会科学院国家资产负债表研究中心(CNBS)

既然这样,该如何去理解我们基本经济制度所说的“公有制为主体”,我觉得这个还需要理论上的澄清,因为我们的社会主义基本经济制度是写入宪法的,必须是准确无误的。

中央为什么反复提“两个毫不动摇”,正是因为其背后的理论不能充分解释现实问题,给市场造成了一些困惑。我跟民营企业家接触的时候,特别是那些水平比较高的民营企业家,他们会问一些根本性的问题:宪法里写公有制占主体,也即是国有占主体,那么怎么理解国有占主体?

所以说,我们需要推动理论创新,更加清晰地阐释我们以公有制为主体的经济制度,这个阐释要能够反映我们的现实,缓解市场主体的“所有制焦虑”。

“退场论”歪曲了马克思主义

观察者网:您还提到一些理论工作者也说,当前的经济制度,即公私混合所有制是过渡性安排,将来中国必定要回到公有制,这恐怕也是造成非公市场主体困惑的一个原因?

姚洋:是的。经典马克思主义的社会主义阶段论指出,人类社会发展有五个阶段,最后的目标是过渡到共产主义。

按照经典马克思主义的描述,共产主义社会就是要消灭私有制,实现生产资料公有制。那么随着我们社会主义的发展,从初级阶段到中级阶段,再到高级阶段,是不是国有的成份要越来越大,如果这样的话,民营企业是不是该退场了?

所以,时不时有一些人就跳出来,说所谓民营企业职责完结了,可以退场了。我跟一些民营企业家交流的时候,他们说,我都准备好了,这全是国家的,我现在只不过是替国家掌管一下这些资产,国家想要我随时拱手相让。如果民营企业家有这种心态,就会影响他们的投资意愿。

观察者网:您认为,这种“当前的公有制为主体、多种所有制经济共同发展是过渡性安排”言论,理论上其实是对马克思的歪曲,于改革实践来说,也不利于中华民族伟大复兴事业的推进,可否解释一下?

姚洋:马克思是一个伟大的人,他揭示了资本主义很多规律,但没有人是圣人,不可能预测未来。

事实上人类社会的“五阶段论”不是马克思的首创,是苏格兰一位启蒙运动思想家、大法官凯姆斯勋爵(Lord Kames)提出来的。他创造性地提出了人类社会发展的四阶段理论。这四个阶段是:狩猎阶段、游牧阶段、农业阶段和商业阶段。第四个商业社会阶段,实际上就是资本主义,马克思在此基础上,增加了一个共产主义阶段。

在我看来,人类社会四阶段、五阶段论和福山的“历史终结论”,本质上是一回事儿。马克思也是西方人,西方人生活在一神教的国家里,他们容易相信世界有终极真理。

在中国传统文化里,我们不相信有终极真理。这就是为什么我们有“两个结合”的创新来指导中国的发展,即把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合。在这个意义上来说,我们是用中国的文化吸纳甚至改造了西方的文化,别忘了马克思主义是西方文化之一,它带有西方的烙印。

因此我们在改革开放之后的经济体制改革,否定了苏联式社会主义的“正统”制度安排,创造性地肯定了私营经济在社会主义初级阶段的作用,我们建立了以公有制为主体,多种所有制经济共同发展的基本经济制度,确定了市场在资源配置中的主体地位。

马克思塑像

党的实践“超越”了马克思的经典政治经济学理论。一些理论工作者因此倾向于认为,当代的经济制度是过渡性的,最终中国还是要全面实现公有制。这种观点其实就是一种线性历史观,它不但没有得到历史证明,也不是马克思的原意。

回到当下,我们还需要继续理论创新,寻求新的解释对于当前团结国企和民企很重要,因为渲染国企和民企的对立,不利于中华民族伟大复兴事业。我们要通过理论创新来解决根本性的问题。

社会主义就是要消除不平等的权力关系

观察者网:这些年,随着互联网行业的飞速发展,网络上所谓“资本家”“压榨”“打工人”的网络用语挺普遍的。您如何理解当前社会主义市场经济条件下的劳资关系?

姚洋:这就是要理解马克思的伟大之处。马克思在《1844年经济学哲学手稿》里,就揭示了一个非常重要的规律:那就是市场经济会出现人的异化。

《资本论》 的思想源头可以回归到写《1844年经济学哲学手稿》的时候,那时候他还很年轻,他就意识到了资本主义社会中资本和劳动者之间紧张的雇佣关系。

在资本主义初期,雇佣者数量庞大,而资本是很少的。按照新古典经济学的理论,雇员处于市场的长边,长边没有什么权力,一位雇员如果不想干,有一大堆人等着进来;而资本家位于市场的短边,因而拥有了权力,可以去挑劳动者,干得不好,还可以开除员工。所以在这种情况下,劳动者的收入被压到最低,这就出现了马克思所说的异化,就是劳动者相对于资本的异化。

劳动者生产了大量的产品,但是劳动者不能支配这些产品。对于劳动者而言,生产的越多,劳动的异化程度越大;此外,对劳动者本身而言,劳动已经不再是一个自发的行为,而纯粹是为了生存才会去劳动,劳动者也不再受自己控制,而是受制于外在的力量。马克思在那个时代提出了劳动异化论,这是一个非常了不起的理论创新。

而且,无论在资本主义社会还是社会主义社会,只要有市场的交易,就会存在这样的一种权力关系。这和新古典经济学理论不同,在新古典理论里面,市场经济不存在权力关系,因为这都是双方自愿交易。

很多人可能听过白毛女的故事,按照新古典经济学的理论,黄世仁和杨白劳签合约,权力双方是平等的。但很显然这是不对的,他们之间当然存在权力关系,因为黄世仁掌握了稀缺的资源——钱,而杨白劳一无所有。

在西方一些左翼经济学家圈里,这个话题直到今天仍然是热门研究主题。我就记得1990年代初我去美国读书,上我导师Michael Carter的课,第一节就讲马克思,我当时很吃惊:因为在中国,我们1986年毕业的那届本科生没学过《资本论》,考研究生都不考政治了;而到了美国发现,他们还在学马克思。

那门课我写的课程论文就是关于土地租赁合同的权力问题。张五常的《佃农理论》那本书在国内很火,大家推崇备至。我读了之后,就觉得它不对,因为他没有考虑租赁合同中的权力关系。

我的合作者北大习研院的董彪写过一篇文章发表在《哲学研究》上,我觉得非常了不起。文章说,资本主义条件下之所以存在剥削,是因为在劳资关系中资本拥有对劳动者的权力。

《劳动法》是社会主义国家保护劳动者权益、消除资本权力关系的重要工具

社会主义条件下也有雇佣关系,但是社会主义和资本主义的根本性差别在于,资本主义会听之任之,认为权力是自由交易的一部分;但是在社会主义不行,社会主义就是要消除这种不平等的权力关系。怎么消除?那就通过很多立法,包括《劳动法》、《合同法》等等保护措施。

2008年我们的《劳动法》刚开始实施的时候,很多人反对,认为这会提高商务成本,不利于中国制造业的发展。我就非常赞成《劳动法》的实施,因为社会主义就是要保护劳动者,就是要去除劳动者和资本拥有者之间的权力关系。

回到你的问题,这些年,所谓的“资本家”、“压榨”、“打工人”、“被算法操纵的人”在互联网上流行,背后是有非常深的哲学道理,马克思在他年轻的时候就已经都提出来了:只要搞市场经济,这是不可避免的。

所以,我们搞社会主义,就是要解决这个问题,就是要保护劳动者。

信息时代,资本已成为中性生产要素

观察者网:您还分析了资本和劳动的关系演变,来论证我们要放弃剥削理论。您说,在信息时代,已经不再是资本雇佣劳动的一统天下,还有劳动雇佣资本的情形,怎么理解?

姚洋:在马克思所处的时代,资本雇佣工人是常态,工人无法掌握自己的所有产品,马克思因此认为工人处于剥削状态。这是马克思动员无产阶级起来革命所做的论证。

但是资本演化至今,到今天的信息时代,已经不再是资本雇佣劳动的天下。比如说马斯克,或者中国的任正非、张瑞敏这些企业家,他们也是劳动者,只不过是高级劳动者。因为他们对行业的敏锐判断和企业家精神,他们的劳动反而成为稀缺品,资本都抢着给他们投钱。

在这种情况下,他们有权去选择资本。很明显,现在早已经不是马克思所处的资本独大的社会了。劳动和资本的对立也不是绝对的了,资本已经成为一个中性词。

此外,我们还可以想象未来,如果资本全民所有,资本的权力基本上就消失掉了,因为每个人都是股东。更具体一点,如果将来出现一个全民持股的股票市场,每个老百姓都是参与者,都是股东,没有谁掌握了更多的资本,权力关系也就消失了。

未来掌握AI机器人的人可能变成规制对象,而不是资本。图为MIT研发的人脑意念控制机器人

在未来的人工智能时代,掌握AI的人有可能成为市场短边的那个人,他们可能会成为新的权力拥有者,那时候就需要新的市场规制去去除这种权力关系,保护普通劳动者。因为既然他们掌握了机器人,就掌握了生产,就掌握了权力,也就掌握了收入。

我说这段话的目的是想说,在当前和未来的信息科技社会,资本和劳动的对立在弱化,加之社会主义对资本权力的限制,资本已经成为中性的生产要素。所以,我们应该放弃劳资剥削理论,因为这不利于凝聚全国各阶层,不利于实现中华民族伟大复兴。

“高水平社会主义”理论体系急需建立

观察者网:所以您在《论中国社会主义》这篇文章中提出来“稳定的中国社会主义”理论,首先要告诉大家社会主义初级阶段历史任务已经大致完成;在这个“稳定的中国社会主义”理论框架下,公私混合所有就是中国社会主义基本经济制度的常态,而不是过渡性的,试图从根本上缓解公私二元对立、劳资对立的社会焦虑?

姚洋:对。“社会主义初级阶段”这个概念,最早见于1958年6月17、18日,北京经济学界举办纪念毛泽东《关于正确处理人民内部矛盾的问题》出版一周年座谈会,时任中国科学院经济研究所代理所长孙冶方的发言。

1981年6月党的十一届六中全会通过《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,第一次在党的正式文件里使用了“社会主义初级阶段”的提法。1987年10月党的十三大报告对社会主义初级阶段理论进行了系统的阐述。

我也认真对比了这个阐释对社会主义初级阶段的定义后发现,现阶段除了还没有实现中华民族伟大复兴,其余的都已经完成了。

社会主义初级阶段任务完成之后,我们往何处去?离2049年实现中华民族伟大复兴,我们还有25年时间,这就需要做好理论上的准备,对现有的理论框架有所突破。

党的二十大报告提出“构建高水平社会主义市场经济体制”,并作出战略部署。那么,什么是高水平社会主义市场经济体制?

在我们看来,初级阶段任务完成之后,我们的社会主义应该进入一个长期稳定时期,其主要标志就是形成一个关于中国社会主义长期存在的新理论。我们认为,高水平社会主义就是这样一个“稳定的中国社会主义”阶段 。

在这个阶段,我们要吸取共产主义社会的某些图景,将其落实到社会主义目标任务之中。马克思主义描述的共产主义图景之一,就是要实现人的自由和全面发展。我们认为,高水平社会主义即“稳定的中国社会主义阶段”,应当以人的自由和全面发展作为社会目标。

在“稳定的中国社会主义阶段”,社会主义应该体现在政治层面,即中国共产党领导,以及中国共产党领导的政府对于市场的规制。

在经济领域,我们的改革开放是中国共产党创造性地应用马克思主义基本原理的成功案例,经济体制改革的主导目标就是创造微观主体,建立市场经济、改进效率。在新时代要构建高水平社会主义,就必须吸收改革开放的宝贵经验,放弃剥削理论。

而且往前看,剥削理论是不利于凝聚全国各阶层的理论,不利于实现中华民族伟大复兴。对所有制的讨论,应该把效率作为主要标准。因为一个没有效率的社会,它最终就会在竞争的格局下被淘汰了。

当前很多欧洲国家也宣称他们的经济有社会主义成份,比如高福利、对劳动者的保护等等。但是欧洲国家仍是处在资本主义社会里,他们是做不到社会主义的,因为我刚说了社会主义是政治的,它不是经济的。

社会主义的教育事业必须坚持公有制占主导,图为四川大凉山的孩子们

就大的原则来讲,公有制适合用外部性比较大且无法分割或需要政府出面协调的领域,比如国防、城市基础设施建设和基础科研活动等领域,公有制更能发挥作用。在一些存在外部性、且可以通过市场竞争机制进行供给的领域,私人拥有尽管可行,但是可能带来很大的社会负面效应,公有制应当占主导地位,比如教育和医疗。

除此之外,竞争可以解决大部分问题,因为私人用于比公有更有效率。当然,效率不能脱离国内外的经济形势,公私比例也应随时间进行动态调整。就当前中国而言,确保共有的边界、保护私有产权、增进市场活力是中国在世界竞争中取胜的不二法则。

由此以来,由于中国社会主义的长期性,我们就不存在增进公有成份的客观条件和主观动力。新时代的一个重要任务是纠正过去几十年一些领域存在的乱象,如腐败、官商勾结和两极分化,但这不意味着回到一大二公的时代,而是在纠偏之后,确保有为政府发挥好市场监督作用,让市场在更加规范的层次实现良性运行。

中国社会主义的政治体现

观察者网:您提到,“稳定的中国社会主义”常态下,社会主义应该体现在政治层面,即中国共产党领导,以及中国共产党领导的政府对于市场的规制。具体怎么理解?

姚洋:首先是政治上,必须要有一个政治力量,即中国共产党,把共产主义的理念作为她的旗帜,也就是把《共产党宣言》里说的“人的自由和全面发展”作为执政目标。她领导的政府来规制市场,消除市场的权力关系,特别是消除资本拥有的权力。

其次提升劳动者的价值,我觉得这是社会主义的第一要务;同时,在经济上,得讲效率;怎么讲效率,当然要市场来推动。这是人类经过痛苦的实践证明了的:市场是最有效率的资源配置手段。

但是,共产党领导的政府要发挥调节者的作用,对市场进行规制。其目的一方面是要保障市场运行的效率,第二方面要实现一定的社会目标。

社会主义的市场调节者还要保障市场中人的尊严、推进共同富裕等

除了效率之外,社会主义的市场调节者还要保障市场中人的尊严、鼓励特定产业发展、防止政商联盟干预经济活动、推进共同富裕等。比如我们的扶贫工程,这就是很典型的中国社会主义政治表现的例子。

也就是说,社会主义能够比资本主义更好地平衡个体自由和社会目标,更好地推动社会向美好社会迈进。

第三就是再分配,再分配的目标就是一切为了人的自由和全面发展,以此来实现共同富裕。

社会主义的福利就是要实现人的自由和全面发展

观察者网:前面您提到,很多西方资本主义国家也有高福利、对劳动者的保护等等。比如有报道说,法国的华人一周工作超过40小时,被警告违法。这个方面如何区别中国的社会主义和资本主义?

姚洋:如果你读过卡尔·波兰尼的《伟大的转型》,就能明白,资本主义能够存活到今天,就是因为社会的反抗,因为市场打破了社会纤维,破坏了社会组织,把许多人都变成了赤贫的人,社会因此就要反抗。

社会反抗的结果就建立了福利制度,有了政府对市场的干预,这样资本主义才能活到今天。

那么,社会主义的福利和资本主义的福利有什么差别呢?

我觉得至少在一战之后,特别是当代社会,西方的福利已经变成了政客和选民之间的一种交易。有些人很喜欢说1980年代的美国里根总统多么伟大,这是错误的。里根所谓的“新自由主义”政策,就是给企业减税,税收就减少了,政府公共支出被大幅削减。

看美国共和党总统的政绩,应该看它对老百姓的福利支出。里根执政的8年,美国政府的债务大增,街头罢工频发。而且1980年代的美国经济并不好,高通胀,高利率,美元贬值,直到1990年代克林顿执政时期美国经济才得以恢复。

我的意思是想说,所谓的新自由主义只是表面的,特别是当美国民主党官员想照顾老百姓的利益,西方的福利就变成一种换取选票的交易了。所以资本主义的再分配没有一个终极目标,选票和集团利益是它唯一的动力。

而我们社会主义的福利应该从另一个角度来理解。回到马克思,我们为什么要给老百姓提供福利,马克思在《资本论》里写的就是,共产主义是以“每一个个人的全面而自由的发展为基本原则的社会形式”。我觉得我们应该把这个口号,公开写在中国社会主义的旗帜上。

姚洋教授认为,实现人的自由与全面发展应该作为“稳定的中国社会主义”阶段的最高目标

怎么去促进每个人的自由和全面发展,增进每个人的基本能力?

按照当代左翼经济学家、政治哲学家阿马蒂亚·森(Amartya Sen)的说法,就要求政府关注和提升每个人的能力。而中国儒家学说超越森的地方在于,既强调国家和社会要创造条件让每个人充分发挥自己的能力,特别是收入能力,也鼓励个人充分利用这些条件,即强调“授人以渔”。因而我们不提倡简单地发放福利,把收入拉平。后者是不可持续的,即使是北欧国家也曾经患上福利社会病。

如果人民看不起病,怎么全面发展?如果孩子上学困难,怎么自由和全面的发展?如果年轻人走不出深山老林,他们怎么能获得自由和全面的发展?

所以,社会主义的政府要投资于民,为民众提供福利。这样的解释和我们的传统文化价值观是接近的,在中国儒家精英文化里,我们想要的平等是机会的平等,而不是结果的平等。在市场分配层面,儒家赞同亚里士多德说的比例原则,即一个人的所得与他的贡献成比例。只要我们为每个人提供发挥潜能的平等机会,儒家相信每个人都具备成圣成贤的潜能。

但是,为什么推动共同富裕提出“第三次分配”的时候,很多企业家就害怕,是不是要搞平均主义,要“削峰填谷”?可见还有很多人对平等的观念还停留在”打家劫舍”和“均贫富”的阶段。

所以要推动人的自由和全面发展,社会主义政府就得从底层做起,提高每个人的能力,或者说给每个人发挥自己能力提供条件,使得他们有平等的机会到市场上去打拼,之后凭个人能力愿赌输赢,这是中国人能够接受的。

所以,我认为不能机械地理解“两个结合”。要建立一套社会主义的共同富裕理论,必须要让中国老百姓能接受,就是要把马克思主义和中国的优秀传统文化结合起来:不是均贫富,不是搞平均主义,而是托底。

托底就是给每个人创造条件,让每个人都能发挥自己的能力。就像中专生姜萍,如果真是人才,社会就应该给她创造条件,让她有机会深造,不能把人才埋没了。

观察者网:您试图为后社会主义初级阶段构建一套理论体系,并称之为“稳定的中国社会主义”,前面您讲了这个框架下的社会主义经济制度,又讲了其价值取向,即实现人的自由和全面发展。据报道此次三中全全会主题是全面深化改革和中国式现代化,您认为这个理论创新对于中国式现代化的建议意义何在?

姚洋:中国的社会主义市场经济走到今天,在实践方面已经日渐成熟,但是理论创新滞后,亟需理论工作者的理论创新。

在经济体制改革领域,其中要解决的突出问题就是:公私对立、社资对立的二元思维仍时不时冒出来干扰党的方针和政策。如果还简单以一种实用主义的态度对待资本和市场,都难以为高水平社会主义市场经济建立牢固的理论基础。

在我们试图构建的“稳定的中国社会主义”框架下,中国的社会主义是一种长期稳定的形态,我们的经济制度确立了混合所有制和市场原则,我们再分配的目标就是提升民众的能力水平。这不仅可以缓解所有制焦虑,最大范围团结社会各界人士、整合社会力量投入中华民族伟大复兴事业,同时,也可以为共同富裕提供理论支撑。

这是一个兼有马克思主义学说、新古典经济学和政治哲学的跨学科研究,理论创新很难,但我认为这是学者的责任。