张文木:国家文化高峰与经济高峰是在此消彼长的不平衡中推进的

愤怒出诗人,国衰诗词盛。恩格斯说:“经济上落后的国家在哲学上仍然能够演奏第一提琴:十八世纪的法国对英国(而英国哲学是法国人引为依据的)来说是如此,后来的德国对英法两国来说也是如此。”[1] 恩格斯揭示出历史上文化的高峰与经济的高峰是在相互交错和此消彼长的不平衡中出现的。朱熹也发现了这一规律性的现象,他说:“大率文章盛,则国家却衰。如唐贞观、开元都无文章,及韩昌黎柳河东以文显,而唐之治已不如前矣。”[2] “有治世之文,有衰世之文,有乱世之文。六经,治世之文也。如国语委靡繁絮,真衰世之文耳。是时语言议论如此,宜乎周之不能振起也。至于乱世之文,则战国是也。” [3]

这种文化与经济的不平衡发展规律从世界范围看在中国宋代表现得尤为典型。英国学者安格斯·麦迪森(Angus Maddison)的研究表明“西欧收入在公元1000年左右处于最低点。其水平显著低于其在公元1世纪时的水平,也低于同期的中国、印度以及东亚、西亚的其他地区的水平”;麦迪森同时也认为“11世纪是西欧经济开始上升的转折点” [4]。这就是说,中国宋朝经济已处于世界经济发展的巅峰,同时也处于世界历史政治转换即工业文明取代农业文明的新起点,这个新起点也是中国封建社会开始衰落的历史节点, [5]用马克思的话说就是“历史向世界历史的转变” [6]的节点。

国家多崛起于贫寒,衰败于恬嬉。宋朝世风侈靡,国富而兵骄,造成这些问题的原因,还主要是它那脱离实际的浮华学风。

宋代经济成就曾达到了很高的水平,与此同时,人的认识离实际却是渐行渐远,唯心主义成了意识形态的主流。整个社会的文风渐入“辞浮漂而不归” [7]的空泛。北宋(960~1127)末期周敦颐(1017~1073)及其学生程颢(1032~1085)、程颐(1033~1107)将“太极”之说推高至普世“天理”,认为理先于事,天下只有一理 [8]。这时的“理”,类似今天一些人讲的所谓高于具体国情的“普世价值”。这导致宋代政学两界空论风盛:为事者“不事其本,而先举其末” [9],为政者则“好同而恶异,疾成而喜败” [10]。入取仕途功名的路径与实际经验严重脱节 [11],这使国家许多官员的政治见识多流于“纸上空谈耳” [12]。苏辙(1039〜1112)曾向皇帝痛陈:“今世之取人,诵文书,习程课,未有不可为吏者也。其求之不难而得之甚乐,是以群起而趋之。凡今农工商贾之家,未有不舍其旧而为士者也。为士者日多,然而天下益以不治。举今世所谓居家不事生产,仰不养父母,俯不恤妻子,浮游四方,侵扰州县,造作诽谤者,农工商贾不与也。祖宗之世,士之多少,其比于今不能一二也。然其削平僭乱,创制立法,功业卓然见于后世,今世之士,不敢望其万一也。” [13] 这种现实与盛唐时那“纨袴不饿死,儒冠多误身” [14]的情势形成鲜明反差,而与目前中国大学生蜂拥直考国家公务员的情势及其后果却十分相似。

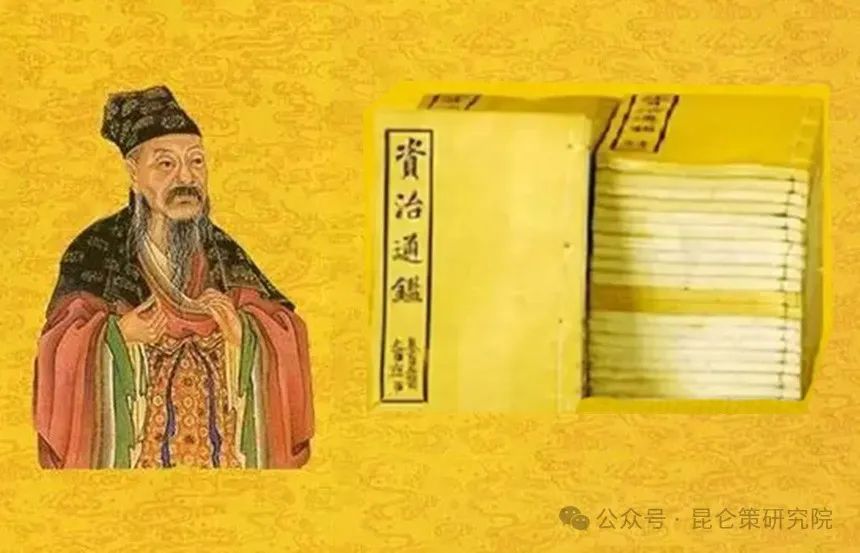

人的思想及其理论一旦脱离实际,学风也就随之堕落,接踵而至的就是国家的衰落。与苏辙同代的司马光也感受到空谈普世价值(即所谓“天理”)给国家带来的危险。他虽身系朝政,却仍无力回天,无奈只有将自己对国家前途的忧虑寄托于笔下。在司马光笔下的《资治通鉴》,“专取关国家盛衰,系生民休戚”的历史事件,其目的是“鉴前世之兴衰,考当今之得失”[15]。全书因事命篇,直面矛盾,以周天子导致国家分裂、诸侯雄起的政策失误开篇 [16],记载了长达1362年的历史,一个故事一摊血,没有口号,绝无大话,更无空话 [17]。它犹如暗夜里的闪电,晴空中的惊雷,与当时那严重脱离实际、空论普世理学的学风形成强烈的对比。

中国自南宋以降,中国封建经济与西方资本主义经济差距越拉越大,但中国文化高潮迭起,经世致用的学风兴起于湘湖地区,这是因为湘湖一带是中国历代尤其是宋、明两代亡国后从中原逃难文人的汇聚之地。亡国了,就不会空谈了。面对江北昨天还属自己今却易手他族的大好河山,这时的文人做学问就不会再有“也无风雨也无晴”[18]的闲情了,而“待从头,收拾旧山河,朝天阙”[19]则成了那一时期涌动在南逃文化人心中的主流意识。南宋朱熹在岳麓书院开一代新风[20],后经明朝王阳明、王船山等力推,促成了中国文化的近代觉醒,出现了曾国藩、左宗棠、张之洞等及后来的一大批身体力行,经世致用的知识分子。鸦片战争后,中国处于亡国的边缘,这时出现了中国国民党。十月革命一声炮响,给中国送来了马列主义,1921年中国共产党成立,此后中华民族走向站起来、富起来和即将强起来的伟大复兴新时代。

根据历史经验,今后文化建设将是中国建设的重要任务。毛泽东同志20世纪60年代抓了这件事,我们避免了苏联悲剧,那三十年后呢?为了三十年后的中国,我们就得从今天的马克思列宁主义思想建设开始。

注释:

[1]《恩格斯致康·施米特》(1890年10月27日),《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1972年版,第485页。

[2] 《朱子语类》卷一百三十九,《朱子全书》卷十八,上海古籍出版社、安徽教育出版社2002年版,第4294页。

[3]《朱子语类》卷一百三十九,《朱子全书》卷十八,上海古籍出版社、安徽教育出版社2002年版,第4288页。

[4][英]安格斯•麦迪森著,伍晓鹰等译:《世界经济千年史》,北京大学出版社2003年版,第30页。

[5] “几乎所有的权威人士都认为,在宋朝(960~1280年),中国经济出现了强劲发展新势头,人口急剧增加,农业有了明显的进步,专业化和贸易加强了,城市经济也更加繁荣。”“我们有理由认为,宋朝的经济增长速度确实很快。人口增长的速度明显增加了,人均国民收入好象也有可能增加了。”“到了宋朝时,有充分的理由相信,欧洲已大大落后于中国的水平了。我认为宋朝时的人均收入增长了大约三分之一。从14到17世纪,极有可能又降下来了,而在明清两朝的漫长年代里,可能大致保持了平稳。”[英]安格斯·麦迪森著,楚序平、吴湘松译:《中国经济的长远未来》,新华出版社1999年版,第32、33、35~36页。

[6]《马克思恩格斯选集》,第1卷,人民出版社1972年版,第51页。

[7]〔南朝梁〕萧统编,张葆全,胡大雷主编:《文选译注》,上海古籍出版社2020年版,第454页。

[8]《二程遗书》卷二上,上海古籍出版社2000年版,第80、89页。

[9] ﹝北宋﹞苏辙:《上皇帝书》,载于《苏辙集》,中华书局1990年版,第379页。

[10] “今世之士大夫,好同而恶异,疾成而喜败,事苟不出于己,小有龃龉不合,则群起而噪之。”﹝北宋﹞苏辙:《上皇帝书》,《苏辙集》,中华书局1990年版,第378页。

[11] 宋代士大夫入仕的途径很多,诸如科举、资荫、摄官、特奏名、骨吏、纳粟以及从军补授,外戚推荐等。但其中最为重要的是科举。宋代科举主要有进士、诸科两大形式。由进士科出身而位至宰辅者大大多于诸科出身。一般而言,进士录取名额较少,但大多为才智卓异之士,所以说“宋之得才,多由进士”。欧阳修谓:“自太宗崇奖儒学,骤耀高科至辅弼者多矣。盖太平兴国二年(977 年)至天圣八年(1030 年)二十三榜,由吕文穆公而下,大用二十七(一作五)人。”魏泰称:“本朝状元及第,不五年即为两制,亦有十年至宰相者。”所以由进士出身,是士大夫擢升为宰相的一条主要途径。据统计,北宋从太祖建隆元年(960 年)开始至钦宗靖康元年(1126 年)凡166 年有宰相72 人,南宋从高宗建炎元年(1127 年)开始至赵昺祥兴二年(1279 年)凡153 年,有宰相63 人。其中进士出身的,北宋有63 人,占总数87%强,南宋有48人,占总数76%强。可见宋代宰相以进士出身为最多。王翠:《从贵族到庶民———唐宋宰相家庭出身及入仕途径的比较研究》,载《文艺评论》2011年第8期。

[12] 毛泽东读北宋策论时的批注。转引自陈晋:《读毛泽东札记》,生活•读书•新知三联书店2009年版,第93页。

[13]﹝北宋﹞苏辙:《上皇帝书》,载于《苏辙集》中华书局1990年版,第370页。

[14]杜甫:《奉赠韦左丞丈二十二韵》,萧涤非等著:《唐诗鉴赏辞典》,上海辞书出版社2004年版,第426页。

[13]﹝北宋﹞司马光:《进资治通鉴表》,王仲荦等编注:《资治通鉴选》,中华书局1965年版,第397页。

[14]﹝北宋﹞司马光:《进资治通鉴表》,王仲荦等编注:《资治通鉴选》,中华书局1965年版,第398页。、

[15] 司马光将国家分裂看作万恶之首并以此为通鉴的开篇,他毫不留情地指出:韩、赵、魏“受天子之命而为诸侯”,“非三晋之坏礼,乃天子自坏之也”。它导致“天下以智力相雄长,遂使圣贤之后为诸侯者,社稷无不泯绝,生民之类糜灭几尽”。(﹝北宋﹞司马光著:《资治通鉴》卷一《周纪一》,中华书局1956年版,第6页。)宋神宗在为通鉴写的序中也认为:“威烈王自陪臣命韩、赵、魏为诸侯,周虽未灭,王制尽矣!”(﹝北宋﹞司马光著:《资治通鉴‧宋神宗资治通鉴序》,中华书局1956年版,第29页。)毛泽东说:“司马光所以从周威烈王二十三年写起,是因为这一年中国历史上发生了一件大事,或者说是司马光认为发生了一件大事。”“这年,周天子命韩、赵、魏三家为诸侯,这一承认不要紧,使原先不合法的三家分晋变成合法的了,司马光认为这是周室衰落的关键。”(薜泽石:《听毛泽东讲史》,中央文献出版社2003年版,第361页)

[16] 南宋胡寅转述司马文正的见解认为,司马光的《资治通鉴》“事虽备而立义少”。﹝南宋﹞胡寅撰,刘依平校点:《读史管见•旧序》,岳麓书社2011年版,第3页。

[17] 宋代以文学见长(比如王安石、欧阳修、苏轼、苏洵、苏辙、曾巩等)的政治人物甚多,而有政治建树的却极少。毛泽东读他们的政论文章,评价普遍不高。他在读马周给唐太宗的上疏时,想到宋人的策论,批注说:“宋人万言书,如苏轼之流所为者,纸上空谈耳。”读欧阳修的《朋党论》,他批注说:“似是而非。”读苏洵的《谏论》,批注说“空话连篇”,“皆书人欺人之谈”。对苏洵所著《六国论》中提出六国如果联合起来“并力向西”,就不会为秦国所灭的议论,毛泽东批注:“此论未必然”,“凡势强力敌之联军,罕有成功者”。读曾巩的《唐论》,毛泽东批注说:“此文什么也没有说。”转引自陈晋:《读毛泽东札记》,生活•读书•新知三联书店2009年版,第93页。

[18]〔北宋〕苏轼:《定风波》,胡云翼选注:《宋词选》,岳麓书社2022年版,第55页。

[19]〔南宋〕岳飞:《满江红》,周啸天注评:《宋词一百首》,商务印书馆2021年版,第101页。

[20] 乾道三年(1167年),朱熹应岳麓书院的山长张拭之邀来书院讲学,盛况空前,两位大师的论学,成了历史上有名的“朱张会讲”,大大推动了宋代理学和古代哲学的大发展。

(作者系北京航空航天大学战略问题研究中心教授;来源:昆仑策网【作者授权】,修订发布)

【文/张文木,北京航空航天大学教授,红歌会网专栏学者】