孟彦丨从《七律·到韶山》“三改两送”看领袖风范:虚怀、谦逊、至臻

1959年6月25日下午5时44分,毛泽东主席回到阔别32年的韶山。这个时间是从1927年1月10日最后一次离开韶山算起。那时毛主席到韶山考察农民运动,临别前,在毛震公祠对乡亲们说:“三四十年革命不成功,我毛润之也不会回韶山来了。”

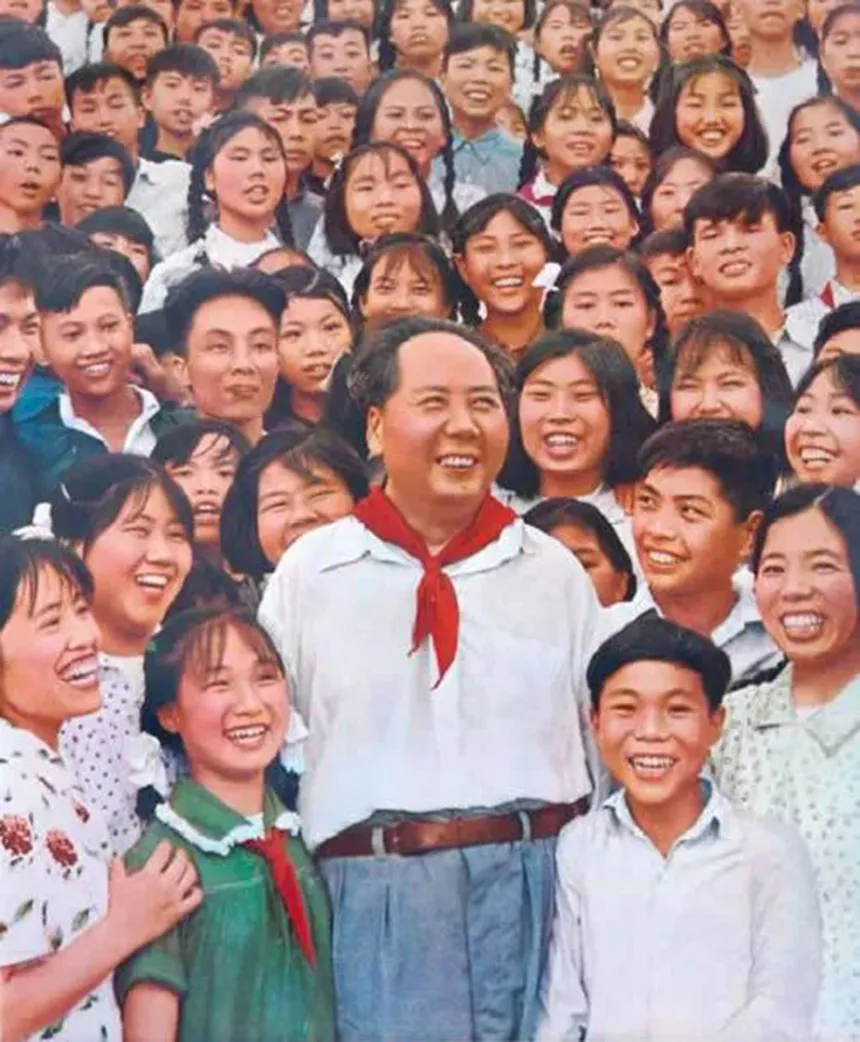

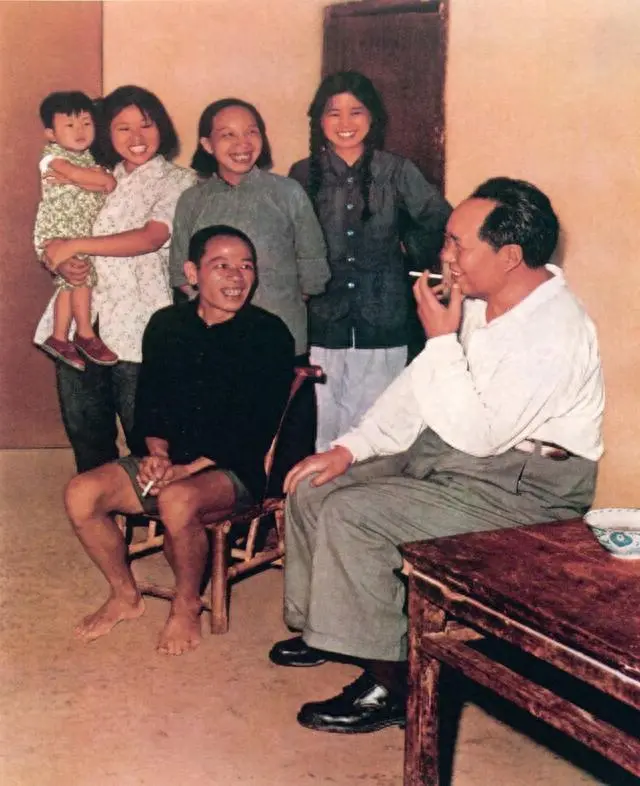

32年弹指一挥间。新中国成立后10年,毛主席回到了韶山故乡。第二天即26日,他上山给父母扫墓,回老屋观看陈设,进祠堂思忆往事,到邻居家串门做客,到学校与师生合影,还畅游水库,但更多的是走访群众,宴请乡亲拉家常。26日深夜,主席感慨千万,彻夜难眼,即兴吟写《七律·到韶山》。

你知道这首诗的题名是怎么来的吗?

你知道发表稿有哪些改动吗?

你知道这首诗征求过谁的意见?

你知道这首诗序“巧合”吗?

你知道这首诗还有什么遗憾吗?

我们一次讲个够。

关于诗名由来

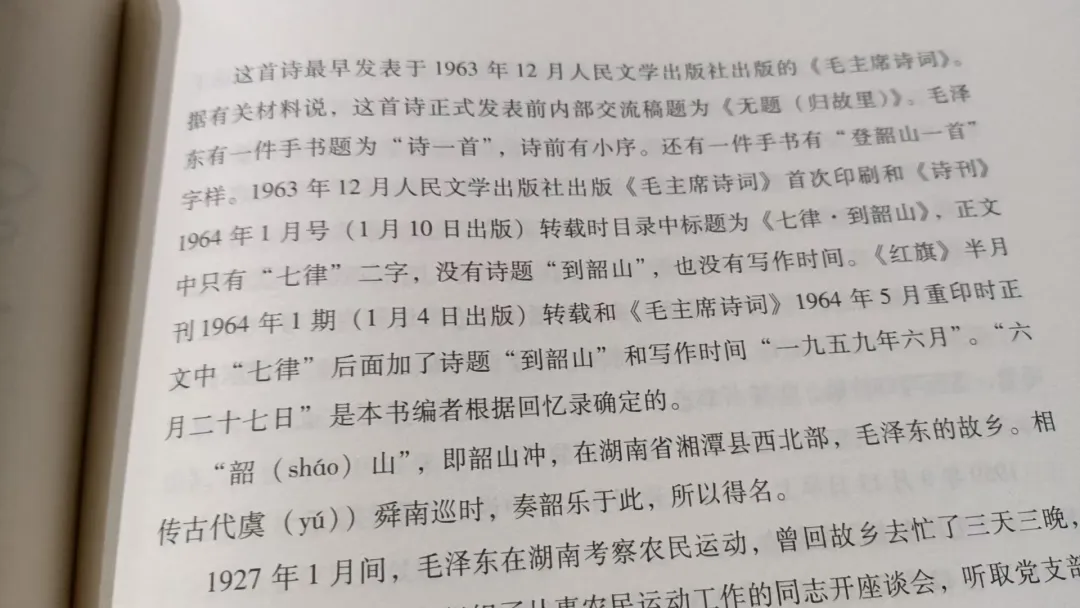

《七律·回韶山》最早发表在1963年12月人民文学出版社出版的《毛主席诗词》。正式发表前,内部交流稿题为《无题(归故里)》。

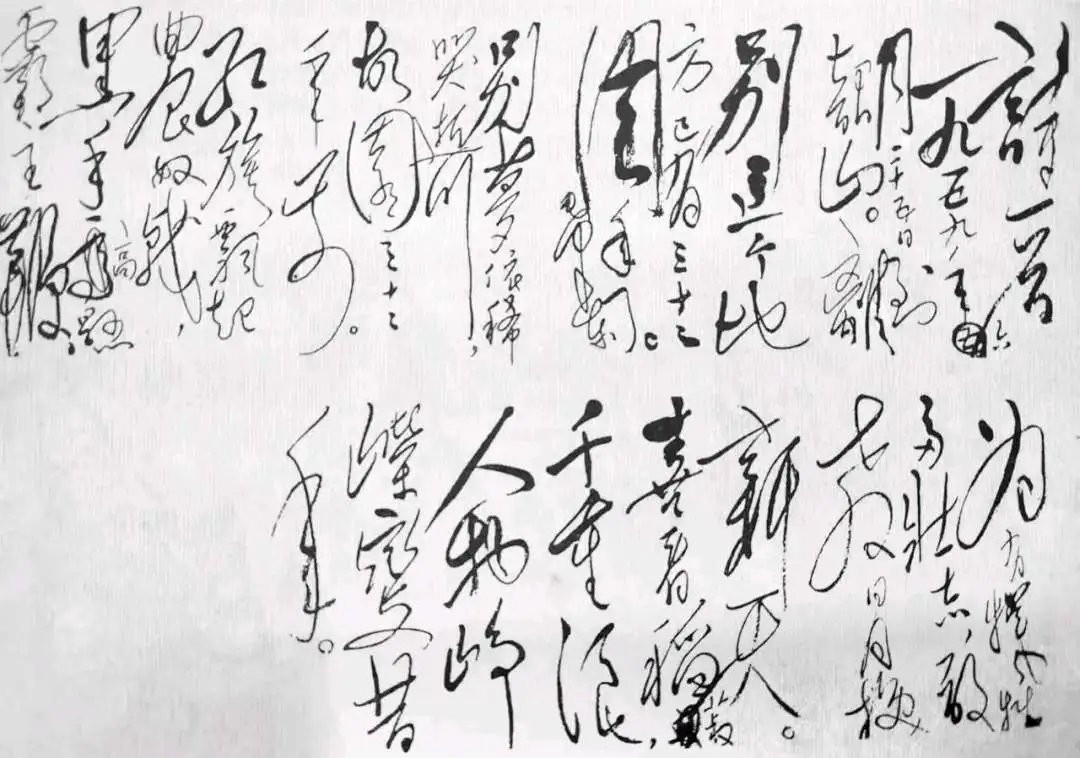

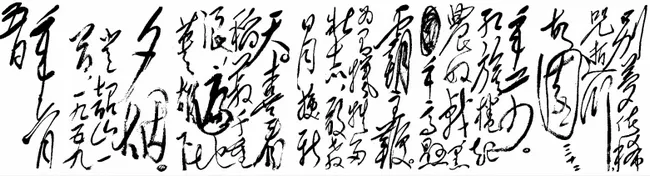

公开档案资料显示,这首诗毛主席手写抄录两次。一件题为“诗一首”,诗首有小序。另一件手书诗尾有“登韶山一首”。

1963年12月人民文学出版社首次印刷时,目录标题为《七律·到韶山》,正文题为“七律”。《红旗》半月刊1964年1期(1月4日出版)转载时,“七律”后面加了诗题“到韶山”。人民文学出版社《毛主席诗词》1965年5月重印时,正文标题也加了诗题。

关于诗题用“到韶山”,而不是“回韶山”,井冈山干部学院教授汪建新研究认为,毛泽东回到家乡,沒有项羽衣锦还乡的炫耀,沒有刘邦“威加海內兮归故乡”的张狂,也沒有贺知章“儿童相见不相识”的慨叹。他回乡的心情急迫,韶山在他的內心分量很重,但一个“到”字又显得轻描淡写,给人以低调朴实之感。

他不想让人觉得他回韶山是值得大书特书的事,不过只是他巡视祖国大江南北所“到”的一个点。一个“到”字看似平淡,去充分体现出一个心系天下、情满大地的大国领袖独特情怀。

关于内容修改

比对主席两次手抄诗稿,1963年12月发表时正文有3处改动。发表正文是:

别梦依稀咒逝川,故园三十二年前。

红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。

原稿正文是:

别梦依稀哭逝川,故园三十二年前。

红旗飘起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

喜看稻菽千重浪,人物峥嵘变昔年。

第一处改动,首联“别梦依稀咒逝川”,将原稿“哭”字,改为“咒”字,描绘作者对反动当局长期剥削、压迫故乡人民的岁月的诅咒之情,思绪错综复杂,细微深刻。“哭”是一种感情,而“咒”则是一种态度。一字之改,意境迥然。

第二处改动,颔联“红旗卷起农奴戟”,原稿是“飘”,发表稿改为“卷”,一个“卷”字,使党领导农民武装的形势跃然纸上,红旗漫卷,澎湃向前,这比飘更有力度。

第三处改动,尾联诗文末句本来是“人物峥嵘变昔年”,最后因为看到劳动人民在田间耕作的场景,主席认为劳动人民是真正的英勇,于是因此修订本句为“遍地英雄下夕烟”。

这三处改动,彰显了毛主席严谨的治学态度,追求至臻的人生态度,“没有最好,只有更好”,不断地探究,精雕细刻,玉汝于成。

全诗首联以“咒”字开篇,到尾联的“喜”字结句,妙笔天成,雄浑豪迈,境界深远。

关于征求意见

毛主席1959年6月27日离开韶山,7月1日登上庐山,在下榻的“美庐”写下了著名的《七律·登庐山》。

庐山会议结束,毛主席先是到江西、浙江搞调研,到了8月27日才返回北京。8月29日,主持了女儿李敏的婚礼,到了9月1日,才空闲下来。

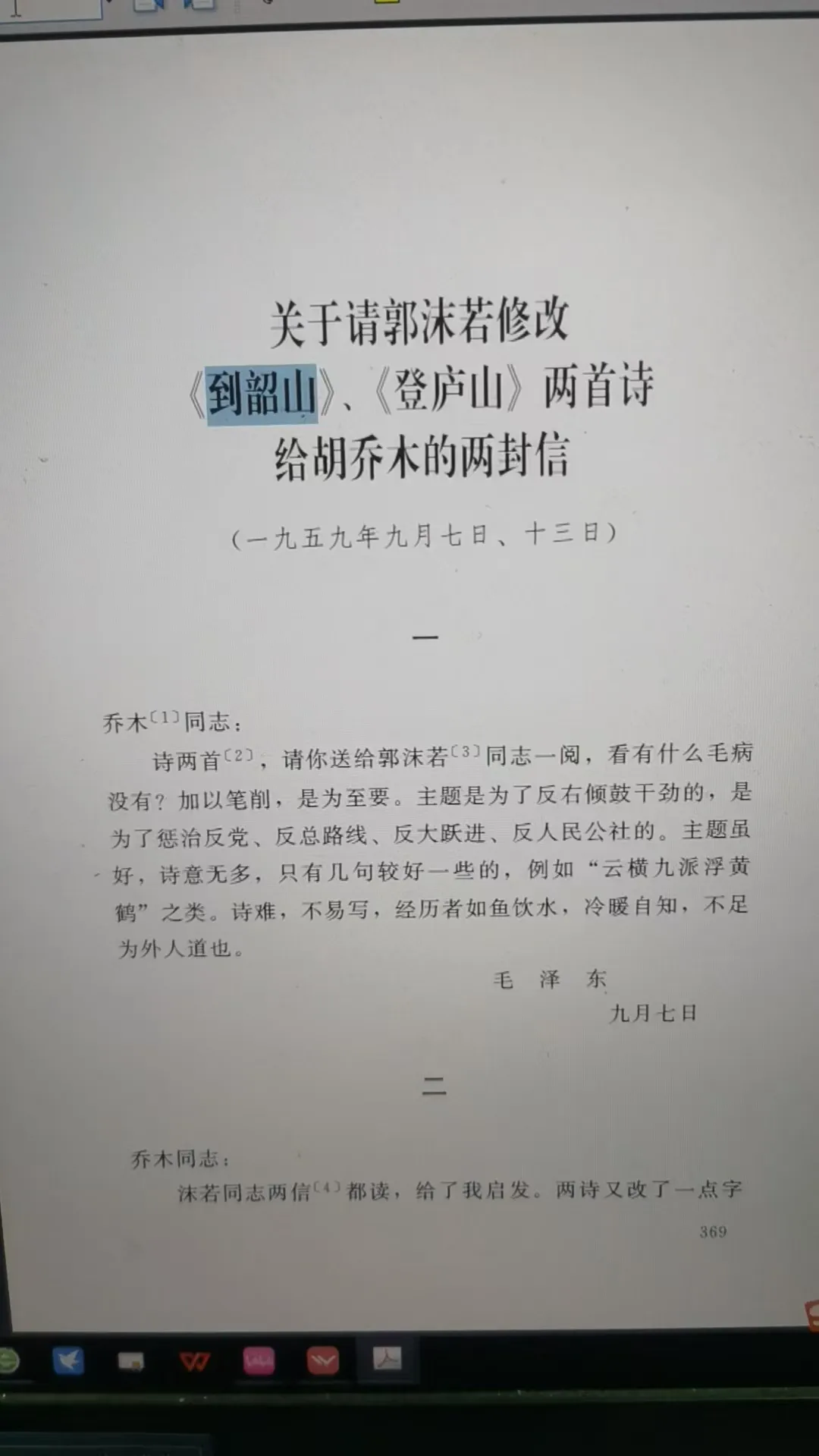

此时,毛主席曾想在《诗刊》发表《七律·到韶山》和《七律·登庐山》,9月1日他致信《诗刊》编辑部负责人:

“臧克家、徐迟二位同志:信收到。近日写了两首七律,录上呈改。如以为可以,可上《诗刊》。”

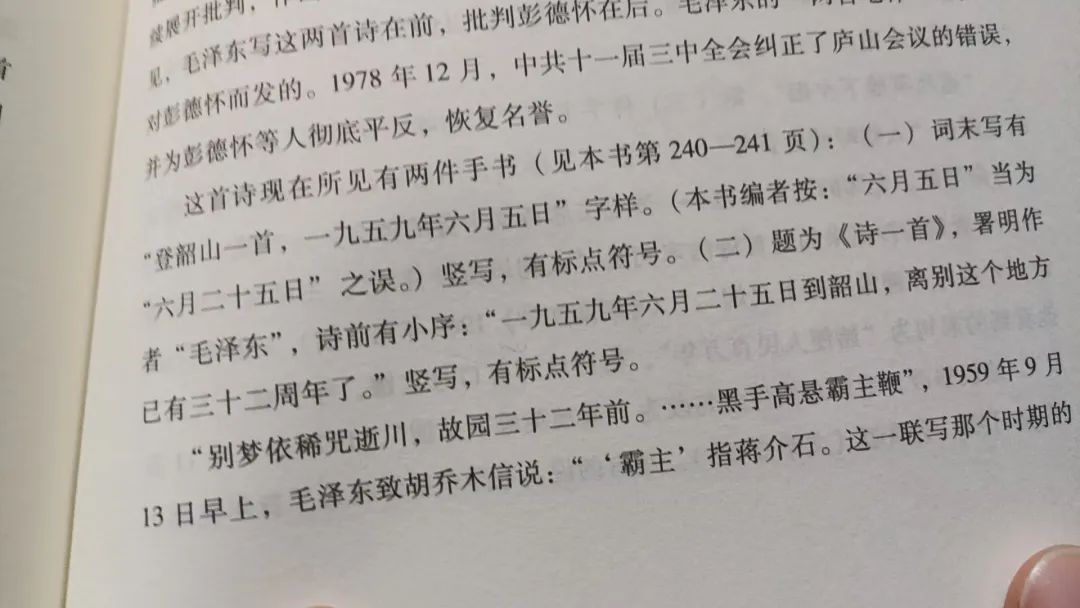

但同时主席感到这两首诗“主题虽好,诗意无多”,于是同年9月7日毛主席致信秘书胡乔木:

“乔木同志:诗两首,请你送给郭沫若同志一阅,看有什么毛病没有?加以笔削,是为至要。”

信中特别提到:“诗难,不易写,经历者如鱼饮水,冷暖自知,不足为外人道也。”

郭沫若得到毛主席这两首诗后,认真研思,反复默诵,经过一个昼夜的思索,他在9月9日、10日两次写信给胡乔木,对《登庐山》提出2处修改意见,但对《到韶山》没有提出任何修改意见。

9月13日早上,毛主席致信胡乔木:

“沫若同志两信都读。给了我启发。两诗又改了一点字句, 请再送郭沬若一观,请他再予审改,以其意见告我为盼。”

作为一国领袖,党的主席,毛泽东发表两篇自己创作的诗稿,亲自给《诗刊》编辑部负责人写信,两次征求文化名人的意见,且以“加以笔削,是为至要”,“予以审改”的态度写信,足见毛主席礼贤下士,谦逊低调,敬重文人的姿态。

关于诗序“巧合”

《七律·到韶山》诗序是这样写的:“一九五九年六月二十五日到韶山。离别这个地方已有三十二周年了。”诗序共二十八个字。

“二十八”,是个非常有意思的巧合。

毛主席一生与二十八有很深的缘渊。毛泽东三个繁体字是二十八画,在湖南一师求学时,他曾化名“二十八画生”在《新青年》上发文章。1921年他28岁参加党的一大,又过了28年的浴血奋斗建立了新中国。他的长子毛岸英牺牲在朝鲜战场上,时年28岁。

在韶山,毛泽东广场的面积是10.28万平方米,瞻仰大道和迎宾石两侧的松树是28棵,韶峰毛主席诗词碑林的手迹碑是28幅,大型实景演出《中国出了个毛泽东》距铜像广场2.8公里……

这既是“巧合”,也是纪念!

关于手稿“遗憾”

有人注意到,在许多公开出版物、展览,包括韶山毛泽东同志纪念碑、毛主席诗词碑林,制作展出的《七律·到韶山》的落款时间均为“一九五九年六月五日”。(如图)

经查询资料并咨询专家,这是主席后期抄录时的笔误。主席日理万机,公务繁忙,在具体创作时间上很可能记忆不清,这是很正常的,也算是“美中不足”,一点小遗憾吧。

(作者系昆仑策研究院特约研究员;来源:昆仑策网【作者授权】,修订发布)