郭松民:从沙白到琼瑶

“这种断裂,体现在生死观方面,就是再次切断了‘有限’和‘无限’间的联系。”

作者|郭松民

01

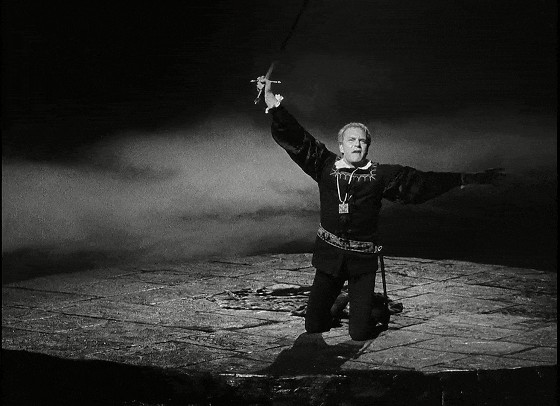

哈姆雷特说,活着,还是死?这是一个值得考虑的问题。

的确,这段时间,沙白与琼瑶,两位女性的“轻生”(准确地说是自杀),令我们不得不重新考虑这个问题。

中国的传统历来是重生恶死。在民间,对自杀有一个颇具深意的别称:寻短见。

一般来说,中国人注重现世,不太喜欢谈论死亡的问题,《论语》中就有这样一段对话:

“季路问事鬼神。子曰:‘未能事人,焉能事鬼?’曰:‘敢问死。’曰:‘未知生,焉知死?’”

翻译成今天的白话,就是子路问,应该怎样侍奉鬼神?

孔子:“没能侍奉好人,怎么能侍奉鬼呢?”

子路又问:“那么请问死是怎么回事?”

孔子:“还不知道活着的道理,怎么能知道死呢?”

从这段对话看,孔子对死亡多少是有一点忌讳的,至少不愿意讨论。

但问题在于,死亡的话题是无法回避的,每个人都是向死而生,100年后,今天所有活着的人,基本都会死去。对任何人来说,从出生开始,死亡都是一种渐渐逼近的客观存在。

孔子后来也意识到这一点,“自古皆有死”,回避是回避不了。既然如此,就要把生命和某种永恒的东西联系起来,这样才能对抗死亡。

在孔子看来,这种永恒的东西就是“道”,人的生命是短暂的,但“天不变,道亦不变”,所以,“朝闻道,夕死可矣”,只要能够得道,死亡也就不再可怕了。

除了相对抽象的“道”,中国人也非常看重历史。

如果说西方人信仰的是上帝,那么中国人信仰的就是历史,所以,“名垂青史”要远胜于苟且偷生。

文天祥说,“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,意思是说,人难免一死,但要对得起历史,“汗青”,即史书。

02

二十世纪,波澜壮阔的中国革命,不仅使中国发生了翻天覆地的变化,也在文化和价值观层面,把中华民族的精神境界提升到了一个前所未有的高度。

其中,在生死观问题上,代表性的作品,就是毛主席的“老三篇”,即《为人民服务》《纪念白求恩》《愚公移山》。

或许很多人没注意到,“老三篇”中有两篇是祭文,祭文就是在生与死的交界处发出的感概,产生的思想,是对终极意义的深入思考。

“老三篇”,彻底解决了“此岸”和“彼岸”,“有限”和“无限”之间的关系,同时又摆脱了宗教的虚幻与儒家的迂腐,为“上帝死了”之后的人类指明了方向。

在《为人民服务》中,毛主席把人生的意义定义为“为人民服务”:“我们这个队伍完全是为着解放人民的,是彻底地为人民的利益工作的。”

由于人生的意义得到了解决,所以死就不再意味着绝对的虚无。

毛主席说:“人总是要死的,但死的意义有不同。中国古时候有个文学家叫做司马迁的说过:‘人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。’为人民利益而死,就比泰山还重;替法西斯卖力,替剥削人民和压迫人民的人去死,就比鸿毛还轻。张思德同志是为人民利益而死的,他的死是比泰山还要重的”,“我们为人民而死,就是死得其所。”

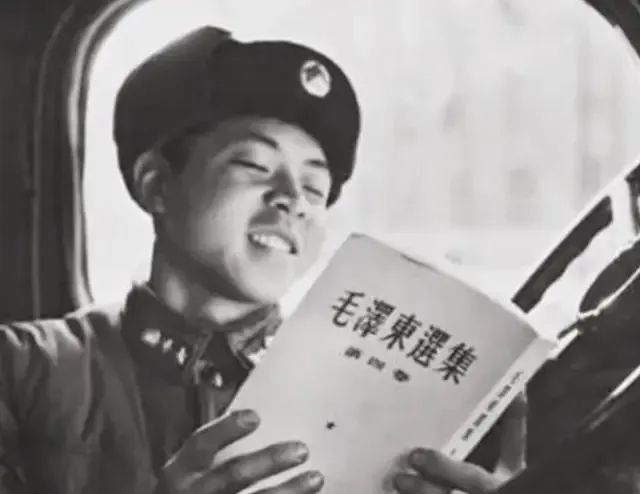

张思德牺牲将近二十年后,一位普通战士,同时也是毛主席最优秀的学生雷锋,把《为人民服务》的核心思想精确的概括为:

“人的生命是有限的,为人民服务是无限的,我要把有限的生命,投入到无限的为人民服务之中。”

由于找到了“有限”和“无限”之间的桥梁,同时跨越了“此岸”和“彼岸”,顿悟后的雷锋所感受到的幸福是巨大的,任何以今天极端自私的眼光去嘲笑和贬低雷锋的说法,都是夏虫语冰,坐井观天。

在《纪念白求恩》中,毛主席解决了人应该怎样活着的问题,他写道:“白求恩同志毫不利己专门利人的精神,表现在他对工作的极端的负责任,对同志对人民的极端的热忱。每个共产党员都要学习他。”

在《愚公移山》中,毛主席提出了人应该以什么样的精神状态去生活、去战斗的问题,其中最能给人以激励的则是“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利”这一格言。

“老三篇”中,《为人民服务》是核心,提供了核心价值观,而《纪念白求恩》和《愚公移山》则阐述了应该怎样做才能践行这一核心价值观。这三篇文章虽然形成于不同时间、不同背景,却是一个完整有机的体系。

03

如昨天讨论琼瑶的“翩然”时所言,在大时代和小时代之间,发生了断裂。

这种断裂,体现在生死观方面,就是再次切断了“有限”和“无限”之间的联系。

生是个人的事,死也是个人的事。

由于不能再想象“为人民服务”,不再介意“永恒”,更不会去关注“道”、“青史”这些“过时”、“可笑”的东西,那么现世的享乐与刺激,就成了唯一的人生意义,及时行乐则是唯一合理的人生选择。

这也是为什么小时代的主题词,会从琼瑶的“纯爱”逐渐过渡到郭敬明的恋物癖——“纯爱”也需要付出,恋物才是彻底的占有。

但这种人生观,仍然无法回避死亡的话题,反而会更害怕死亡。

这是因为,死亡意味着彻底、永远的丧失,意味着对一切刺激都不会再有反应,意味着一切享乐的死寂。

而沙白和琼瑶的选择,就体现出了这种困境下的“创造性”——既然不能继续消费,那么索性就把死亡,变成消费本身。

沙白和琼瑶的“轻生”,都是以大鸣大放,大张旗鼓的方式,登上热搜榜的。

沙白把“轻生”变成了一种远赴瑞士的炫耀性消费;

琼瑶则把“轻生”变成她的小说、剧本中的一个情节,一个自恋、自怜并自鸣得意的高潮桥段,一个矫情的、匠气十足的编剧所刻意设计的浪漫故事。

琼瑶把她的“轻生”命名为“翩然”,其实不对。

翩然,是一种自然、自在,而琼瑶的离去,却有着太多的执念与刻意。

就这样,沙白与琼瑶,把“轻生”变成了一种令人艳羡的消费行为,这的确散发出了某种不祥的气息,也是小时代文化,走到穷途末路的表征。

生存还是毁灭,这是个问题。也许真的应该认真想一想了,否则,毁灭将是不可避免的。

【文/郭松民,红歌会网专栏学者。本文原载于公众号“独立评论员郭松民”,授权红歌会网发布】