张文木:新时代地缘博弈中的国家战略能力

大国风云,中国视角

国家战略能力是国家领导集体治国理政能力的综合体现。

这篇文章,是北京航空航天大学战略问题研究中心教授张文木,从世界史和地缘政治角度观察大国兴衰中的战略选择和利益得失,探讨在当代世界格局大变动中,特别是进入强国新时代后,中国需要何种战略思维和战略能力,以及在此基础上制定怎样的地缘战略。

非常值得一读。

每个国家都有自己的生存底线和利益扩展极限

(一)战略研究是国家“养生”的学问

我在《全球视野中的中国国家安全战略》一书中,用了三卷本的长篇幅分析了世界地缘政治三大支点地区,即大西洋、太平洋、印度洋的特征和差异,以及在此基础上,大国力量能达到的极限和底线。

每一个国家都有扩张的欲望,但也都有可为与不可为、可得可失——以其固有版图为起点——的极限和底线。

汉语中的“福”字,其实很有些战略意味。左边的“礻”字旁有崇拜的意思,拜的就是右边的“一口田”。它的意思是,人只要有了一口田就饿不死,对其必须死守。反过来,如果超出一口田,假设达到了十口田,那也可能要撑死。

对于一个穷国来说,战略目标防止的是饿死,即确保主权、寸土不让。当国家富强起来了,防止的就是撑死。饿死是死,撑死也是死。穷的时候总说,等富起来就好了,到时很多问题自然迎刃而解。

但当我们富起来时才发现,富有富的问题。所谓穷时防贼、富时防匪,什么时候都有安全问题。过去是贫血,现在是高血脂、糖尿病。战略能力首先就是认识自己的利益底线和极限,底线是唯物论,极限是辩证法。对进入强国新时代的中国而言,学习辩证法就显得格外重要。

国家饿死的不多,撑死的不少。国家衰亡,饿死的不多,所谓的饿死就是被侵略,整个被颠覆了。但撑死的多,二战时期的日本、德国和苏联都是撑死的。人饿了其实更容易团结,容易一块儿去奋斗。

战略研究不是“国家拼命的学问”。从麦金德到布热津斯基,他们研究的战略都是“国家拼命的学问”,是“地理和地理”的关系。

比如,控制了A就控制了B,而要保证控制战果,半径就要不断扩大,也会不断有接下来的目标,最终会把国家国力拉伸到难以收缩的地步。一个国家的利益扩张线不在于有多长,关键是要能收回来,收不回来就会要命,辩证法研究的就是能不能收回来。

利益扩张,如果战线拉得太长,矛盾就会转化,回来花费的力气就要比前进花费的力气还要大,而惯性又导致扩张者不愿意后撤,最终会把国家的资源链绷断。比如,有人说控制了中亚就能控制世界,但历史告诉我们,在中亚总是弱国打败强国,许多大国止步于此,古罗马、大英帝国、纳粹德国、苏联等都栽在并衰落于此。

战略家要擅长拉皮筋。毛泽东同志深知,远战当速、近战可久。比如,抗美援朝能打三年,因为朝鲜离我们近,部队和辎重随时可以补给和撤回。但对印自卫反击战则不同,路远势险,必须速战速决,不然后勤跟不上。

“穷家富路”是老百姓都知道的道理。斯大林执政时期,苏联扩张的幅度其实非常小,基本上就是把自己的版图和边缘地区控制住,这是因为他明白扩张越过极限就会走向反面的道理。

莫迪上台前,调门曾经很高,什么西向红海,东向太平洋,进军南海等,还搞了一个所谓的“新印度洋战略”。我们对此无需在意,更不能当真,因为体重加引力场决定一个人跳跃的高度,看看印度那瘦弱的“身板”,就知道高调门是没用的。

形成战略能力的出发点是“生死存亡”。司马光在北宋接近后期写了一部《资治通鉴》,开篇就是三家分晋,意在告诉人们:周朝是由此分裂并进入战国时代的。

世界是斗争的,斗争是要见血的,没有这样的认知,就会有无限的战争,死的人更多。

毛泽东同志当年过长江需要很大的勇气,他认识到这个时候如果为了和平而放弃过江,可能暂时伤亡少些,但将来统一的时候会牺牲更多人的生命,这就是国家战略能力。有时候国家是因为受到入侵或向敌人屈服而亡的,也有的时候国家是因为多贪多占而亡的。所以,极左和极右都是要不得的。

从“生死存亡”考虑问题,就能学会辩证法。我们的大脑要建立战略坐标,横坐标是生,纵坐标是死,横坐标是发展,纵坐标是生存。

这个坐标是跨时代的,从古至今都适用。我常鼓励学生看央视的《动物世界》,两只动物见面,一看打不过,双方蹬一蹬腿就走了,能打过保准把对方吃掉。动物之间也有边界线,抬腿撒泡尿就是划边界的,它们很清楚自己的体力能走多远、能控制多大地盘。

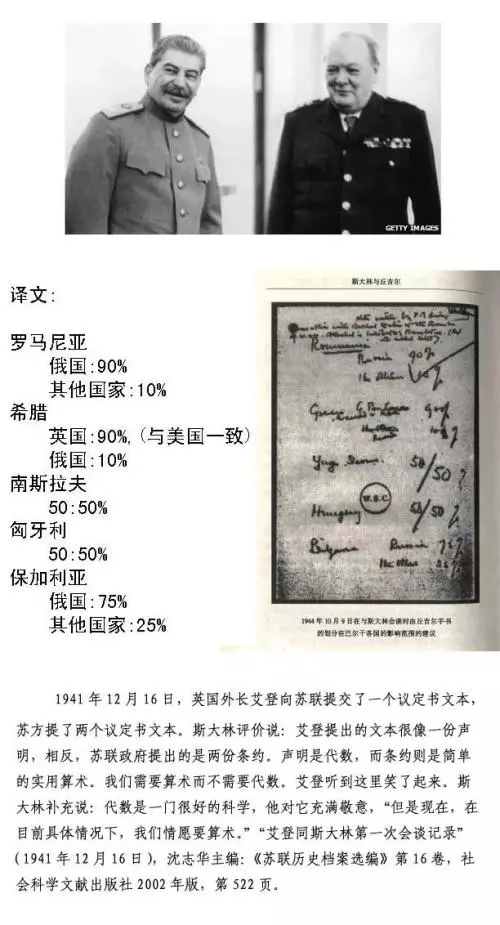

研究战略要学地理,更要学历史。1944年10月,丘吉尔和斯大林的谈判,是非常典型的两个智者的谈判。当时希特勒马上就要被打败了,于是俩人坐下来分天下。他们提的条件都不超出本国的能力,所求的都是对方力量极限之外,因为他们俩人都懂历史。

相比之下,希特勒的历史理解力就缺少辩证法。斯大林曾认为德国不可能出兵俄国,因为历史上就没有欧洲侵略俄国成功的案例。希特勒出兵后,斯大林说希特勒作为战略家已经名存实亡了。

大家看这张纸条,是丘吉尔手写的。英国所求看似随意,实则讲究,完全是依据各自实力的合理要价。比如罗马尼亚,俄国(苏联)索取90%,因为这块平地在俄国的传统势力范围之内,俄完全有能力掌控,英国离此地太远,10%就满足。而希腊则不同,1853-1856年的克里米亚战争那么大规模,俄国通过黑海海峡向南扩张的企图仍然受到重挫。这说明希腊是俄国力所不及的,因而是必然要失败的地方。

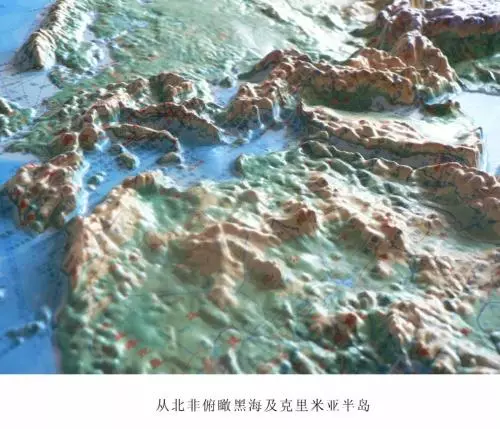

我们看地图要看立体图,看平面地图说的是“神”话,看立体地图就会说“人”话。俄国强在陆军,但除了海洋,山地就是陆军大兵团合成作战优势的“坟墓”,是游击战的“天堂”,这也是为什么陆军和海军都强大的国家在阿富汗都打不赢,因为山峰会像刀子一样把大部队分割成碎片,使之无法形成合力。最近的克里米亚事件的结局也说明了同样道理,虽然俄罗斯出不了黑海,但其他国家却也进不去,进去了打仗也是失败。

(二)重点国家的极限和底线

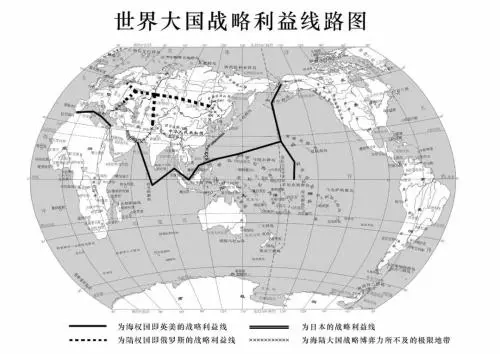

我简单地把俄罗斯、美国、日本这三个国家的战略利益线标了一下。

美国的利益边界线过长。美国因为是海洋帝国,安全边界线特别长。海洋帝国要防止别国入侵,就必须控制整个海洋,也就意味着必须时刻提防一流大国,因为能越过海洋挑衅的都是一流大国。

国家有两条边界线:安全边界、边界安全。安全边界指的是利益边界线,边界安全就是主权安全,两者之间的差距不能太大,如果利益线和边界线差太远,就很难控制。美国的利益边界线太远了,看上去比较威武,但是耀武扬威需要资源,当资源不够的时候,敌人就多了。

东北亚地处美国战略极限之外。每个国家都有它的极限,美国的极限实际上达不到朝鲜半岛,因为这里离它的核心利益线太远了。因此,它在这一区域只能佯攻,不能实战,实战必败。

罗斯福和艾森豪威尔都明白,所以朝鲜战争是艾森豪威尔叫停的。他明白国家不能在非重要利益上太过用力,即使在朝鲜半岛打赢了,美国也无法长期控制。二战中,美国也是将东北亚连同日本交给斯大林解决。《雅尔塔协定》是战后合作的基础,之所以能成为基础,就是各方力量都找到了各自的边界,找不到边界是无法合作的,更不必说长期稳定。

日本南向战略极限在台湾,而日本的战略极限却是中国的战略底线,日本在甲午战争后占了台湾,而台湾是西太平洋的枢纽。

1937年3月,毛泽东在《祭黄帝陵文》中说:“琉台不守,三韩为墟。”这是说琉球、台湾地区和朝鲜半岛齿唇依存的关系,谁占了台湾,谁就得了黄海,得了黄海就控制了西太平洋战略形势转换的枢纽地区。

为了保住台湾“战果”,近代日本的防御半径一直划到整个中太平洋,由此也就有了中日战争,继而太平洋战争。随着日本的战线越拉越长,其防卫半径及其成本就不断飙升,最终将日本压垮。拉皮筋与战略设计遵循同一道理,原则是皮筋既不能拉得太过,也不能收不回来。

俄罗斯的地缘政治特点是版图超大,因此留给世人的印象是个扩张国家。其实20世纪以来俄罗斯已是一个扩张力释放殆尽,因而是底线和极限近乎重合的国家。

1853-1856年的克里米亚战争,俄国通过黑海海峡向南扩张的企图受到重挫。俄罗斯能控制黑海北部海域,但始终进不了地中海。能进入东北太平洋,但控制不了北太平洋,望洋兴叹成了俄罗斯的宿命。

大国兴衰成败的关键在于战略思维和战略能力

苏联和美国都是在“五大三粗”的时候,也就是强盛的时候,没有经过战争就衰落的。

这说明,技术、装备固然重要,但真正导致国家衰落的往往是这个国家战略能力的衰落。有两个方面的问题:搞战略的一不知唯物论,二不知辩证法,而唯物论和辩证法是比原子弹还强大的武器。展示财富,不是强,展示军队,也不是强,强大的思想才是最强的。

地缘政治不是研究地理和地理的关系,而是资源和目标在特定地理空间中的关系。国家要的是实现战略目标,而非占地盘,目标定了,资源能不能跟上?我们知道空间距离远,所耗资源就多,距离近但地形复杂,用的资源也多。

战略家应该研究资源和目标在一个特定地理空间中的转化关系,不能实现目标,一切都是白搭。1962年的中印边境自卫反击战,就是运用上述方法的典范。

中国与印度的边界距离并不远,但中间有着海拔4000—7000米高的喜马拉雅山脉作为天然屏障,而且近乎垂直,这样的地形,后勤供给就要重新考虑。有些人只看平面地图,想不明白为何中国军队打到藏南就撤退了,但只要去看看立体地图就能理解,地形决定了中国必须速战速决。

我方的资源补给在当时很难保证,打下去会因资源不继而守不住。1963年2月19日,毛泽东听取中印边界东段自卫反击作战情况汇报,谈到中印后勤比较时说:“我们的后勤是比较原始的,印军是近代的”。基辛格评价这场战争时就说,“中印边界冲突中,军事后勤条件对印度有利,因为喜马拉雅山离中国的力量中心过于遥远”。在地形极为复杂的情况下,目标就不能设太高。

(一)领导层战略思维能力的弱化最终导致苏联解体

在勃列日涅夫执政期间,苏联与美国在全球范围内开展全面竞争。在两个国家都觉得吃不消时,苏联犯下了不可回逆的致命错误,即把自己的盟国——中国逼到美国一边,从此,苏联就是“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”。

戈尔巴乔夫执政后,苏联又走向另一个极端。戈尔巴乔夫相信美国倡议的全球化,认为世界不需要战争了,战争将导致零和结果,所以他首先放弃战争而选择走和平道路。

但他没有学好唯物论,没有认识到世界上的资源是有限的,大国之间的竞争是残酷的,最终导致苏联瞬间解体。当然,这不能归责于戈尔巴乔夫一个人,当时苏联整个领导层、知识界都弥漫着一种唯心论和历史虚无主义思潮,唯心论是国家战略能力提升的大敌。

(二)战略上的狂妄和失衡决定了日本必然战败

毛泽东同志曾说,在任何时候都要避免两线作战。希特勒、拿破仑、赫鲁晓夫、小布什都是犯了两线作战的错误。

二战中,日本打到珍珠港树立两个敌人的时候,蒋介石在日记中写道:“抗战政略之成就,本日达于极点,物极必反,能不戒惧?!”最终中国赢了。日本输在哪儿?1931年的时候,日本开始向中国挑战,他的军费占国民生产总值的3.76%。军费和国民生产总值的比例,是一个消化和被消化的关系,军费如果过大,一定消化不良。1937年日本向中国开战时军费占14%,有10%的增长,1941年军费占28%,1942年向美国开战时军费占34.6%,1944年军费占98.5%,它的战略目标无限扩大,大大超出自己的能力极限。

日本的优点是敢打、能打,结果用力过头把自己打倒了。优点过度使用就是缺点。中国人常说“过错”,过了就是错,没有绝对的对,也没有绝对的错,这是东方的思想。西方是非黑即白,错就是错,对就是对。

中国人判断真理的标准是按经验,西方人判断真理的标准是按理论、按规则。我们常说“经常”,意思是理论不能背离常识,西方是常不离经。近代以来,作为东方人的日本人换上了西化的大脑,塞满了形而上学的东西。

(三)体制和结构决定了美国的扩张性战略难以收敛

二战后美国才真正成为世界性的大国,其国家命运也因此为军工资本集团所操纵。艾森豪威尔曾警告美国要警惕军工复合体。

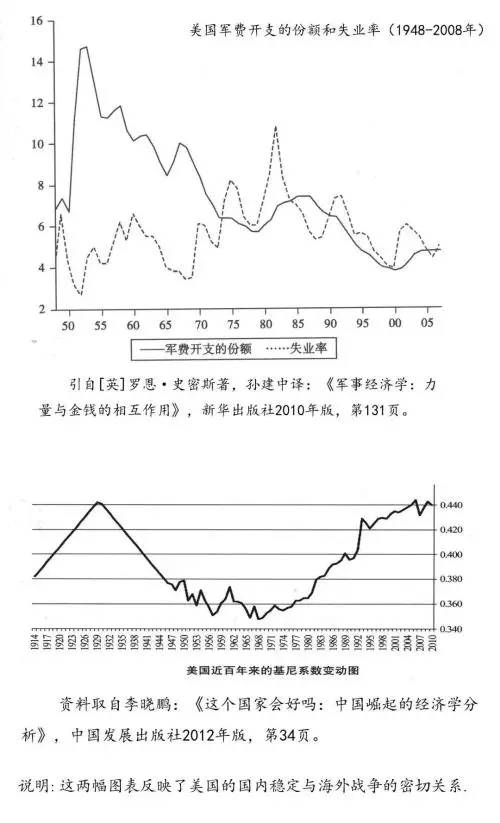

战争时期,军工资本对国家是有利的,军工资本也因世界大战坐大并反客为主。战争结束意味着军工市场消失,于是美国军工资本家为了赢利就推动国家战略理论向扩张和激进的方向发展,最终促使美国打了朝鲜战争。

真正有利于美国发展的战略思想家是沃尔特·李普曼(Walter Lippmann,1889-1974年),他强调“目的和力量之间保持平衡”。但主张从全球遏制共产主义的凯南却被推上战略家的地位,并最受追捧,凯南的背后就是美国的军工集团。

基辛格说:“凯南的成就是,到了1957年,自由世界所有的矮墙都已配置卫兵防守”。进入冷战后,美国军工产业大发展,朝鲜战争对美国是灾难,对美国的军工却是狂欢盛宴。特朗普当选美国总统后,向华尔街金融资本开火,又把军工资本请了回来。但军工的市场主要是战场,这样美国的历史又回到20世纪50年代的逻辑,即战争的逻辑:国内的稳定繁荣靠海外战争维持。

但今天美国的形势已大不相同,因为美国在伊拉克、阿富汗战场已由“再而衰”进入“三而竭”。

美国已没有发动大规模战争的动员条件,其他国家也不愿卷入战争。目前特朗普的软肋在哪里?就在世界和平。没有战争,他就维持不了国内军工生产及其就业,这是他目前气急败坏的原因。

如给今天的美国诊病,那就是“肾虚火大”。“肾虚”是没有民用的实体经济,“火大”是干着急。

观察美国,应注意它自身固有的逻辑,即资本的逻辑,比如美元指数往往是美国政治的晴雨表,凡是美元低点时必然有大事。70年代初,美元持续下跌,尼克松1972年访问中国后美元逐渐回升。1978年,美元又到低点,这时中美建交,改革开放的中国和快速发展的亚洲“四小龙”都大规模需要美元,由此,美元从货币变成商品。尼克松之后,美国从产品生产国变为美元生产国,脱实向虚。

80年代中期开始,苏联对美国的威胁性大大降低,但美国当时的情报部门仍极力坚持苏联是敌人的定位,要搞“星球大战计划”,所有这些都是为了确保军工产业的赢利。

关于美国的“星球大战计划”,安德罗波夫说:“美国人计划的底线是让我们的开销超出承受能力,当然了,美国也是为了自己的大企业有活可干”。战后历史表明,美国军工投资率与失业率成反比,军工投资低的时候,失业率就高。

通过美国的基尼系数变化也可以看出军工生产对美国社会的作用,美国基尼系数较低的时期是1956、1965年和1968年,此时贫富差距也是较小的,这是因为发生了越南战争。

有战争,军工业就发展,人们就有工作,今天同样如此,美国要解决这样的问题还是需要战争,而这也是中国最需要警惕的。美国的全球扩张是制度和结构问题,因为没有全球扩张,资本就不能盈利。

(四)中国领导层较成熟的战略思维能力造就了今天的优势局面

20世纪后半叶,苏、美、中三国都曾面临过两面受敌的形势,但只有中国最终避免了“1-2=-1”的结局。毛泽东同志的战略思维和哲学素养来自长期的革命实践,只有实践出真理,只有通过实践才能认识真理。

国家外交不怕有敌人,就怕敌人来自不同的方向。今天的中国对手出自一面,即来自东海。

当代中国的领导人之所以比较成熟,部分受益于当年上山下乡的经历。凭什么能够显得神闲气定,因为身体力行种过地,知道农作物有其自身成长规律,需要时间和过程,急不得。

20世纪后半叶,世界格局出现三次大变化。50年代,中国面对的是美苏两极争霸,中国在苏联阵营里,保证了自己站起来和生存下去。后来,由于苏联搞霸权,中美逐渐接近。

在苏联为自己的无限扩张目标所打倒的时候,我们及时撤离了,没有像东欧国家那样随着苏联一块儿倒下。今天美国东施效颦,也为自己的扩张目标严重消耗,将中国逼到俄国一边。

今天中国北方一万多公里的边界线是安全的,这是中国安全环境的大局。与苏联解体时的情形一样,在美国衰变的过程中,中国也没有绑在美国扩张的战车上随美国一起衰落,一直保持着强劲的发展势头,这得益于中国领导人较成熟的战略能力和战略智慧。

欧亚历史大棋局与中国地缘战略

(一)版图结构决定国家命运

这是中国、欧洲、美洲的三幅地图,三幅图浓缩了三个地区的宿命。欧洲的特点是中间碎小,周边庞大,这样的版图对国家和地区发展最为不利。

古罗马时期,欧洲曾是一个以地中海为中心的统一国家。罗马帝国解体后,基督教在意大利形成一个权力中心,德国皇权在北部形成一个中心。

汉字中,一个中心为“忠”,两个中心就为“患”,欧洲力量就开始内耗,皇权和教权、多个皇权之间相互损耗,欧洲大陆内斗愈演愈烈,最终打了两次世界大战。两次世界大战都是由于结构性的矛盾所致,以至拿破仑、希特勒包括默克尔都没能实现欧洲统一。英国作为岛国,更是不希望欧洲大陆统一,因为破碎有利于它运筹帷幄。今天英国又退出了欧盟。这就是欧洲的命运,内耗太多。

欧亚大陆的地缘政治力量分布呈现“2.5规律”。在欧亚大陆地区,尤其在它的北纬50度到北纬30度之间,只能存在2.5个战略力量。

假设欧洲是一个合力板块,其战略力量之合是1,亚洲也是1,那中亚一定是0.5。再设,如果中国或欧洲任何一个板块破碎,其战略力量之合就会降低0.5,中亚就会上升至1。不管如何变,欧亚大陆的战略力量之合永远是1+1+0.5=2.5,其中这个0.5在其他两个战略力量的极限之外,谁也无法填补,更不要说控制,因为各自的“皮筋”都拉不到、力所不及。

欧洲在古罗马时候强大,中国也是强大的,当时是秦朝和汉朝,这时中亚是破碎的。罗马之后,欧洲大陆破碎,中国基本是统一,这时欧洲的战略合力下降了0.5,阿拉伯帝国、蒙古帝国崛起,中亚战略合力就上升为1。清末中国衰落,中亚伊斯兰势力就向中国大幅深入,当时中国西域出现许多“回变”。

历史上的中亚类似于一个“堰塞湖”,西面的欧洲和东面的中国,哪个板块破碎和力量衰落,它的“蓄水”就会往哪边泄流。

昨天苏联解体导致今天中亚伊斯兰力量崛起,今天欧洲破碎又导致阿拉伯人大量涌入,都是这个欧亚大陆战略力量分布的“2.5规律”使然。

这个规律告诉我们:今天的中亚地区的伊斯兰问题不足虑。如果没有苏联解体,那今天的中亚五国人民还在积极学习马克思、列宁的著作。将来如果欧洲进一步分裂下去,中亚的力量就会大幅崛起并向西涌进。由此推论:在今天俄罗斯和中国处于上升期的历史条件下,中亚的力量只会往西走,不会往东走。

美国的特点是没有周边,海洋就是他的周边。这样的国家就必须向外走,必须发展海军,当一个国家完全以海洋为他的边界,看似八面威风,实则负担太重。海军是美国的强大之处,也是美国的痛点。

中国的特点是中间大、四周小。这个特点对国家发展非常有利,因为中间大结构才能稳定且内耗小。中间大,力量能外射,如果内部破碎的话,力量就内耗了。

中国版图还有几个特点:

一是中国离世界的资源(工业矿产)和市场中心近,西接能源,东接资源。

太平洋地区是新兴市场密集区,印度洋地区是工业资源密集区,这两个都在家门口,使我们不需要漫长的海岸基地线。

二是中国的地形有利。三分之二是山地,山地不容易入侵,有二次反击能力,实在不行就进山。

三是面积大。这对于海权建设有好处。著名的美国海军战略家马汉曾说,“海权和陆权都不是单独存在的东西,而是彼此相辅相成。”

“陆上强国也需要推进至海边以利用海洋为己服务,而海上强国也必须以陆地为依托并控制其上的居民。”

历史表明,绝对的制海权是以绝对制陆权为依托的,反之亦然。沿着沿海地区,我们对海洋的反作用力的覆盖面积就很大,西太平洋完全在我们覆盖之内。

战争胜利方不是看谁更能打,而是谁更有资源,朝鲜战争双方都能打,但我们的资源更可以持续,一定要注意到,一个饥饿的人念什么经都没有用。我们要感谢老天赋予中国的有利地形,中华五千年,不仅因为文化,还有许多地缘政治优势。

东北是中国地缘政治安全的关键地带。中国只有东三省是最完整的平原,西北也是平原,但是必须经过关中平原的过滤,这一路就把力量消耗掉了。只有东北,既有资源又是平地,没有障碍,所以东北自明朝之后一直是风暴诞生的源头。唇亡齿寒,不要小看东北亚局势与我们的关系。

我讲一个古代的例子:明朝的时候,缅甸北方有一个麓川国,当时麓川国对明朝廷滋生反意,明朝廷一气之下反复出兵重创麓川势力,结果打破了缅甸南北力量的平衡。

缅南兴起的缅人政权乘虚北进,于1604年灭掉麓川国,基本形成今天缅甸的版图。这个教训告诉我们,对于我们的周边治理,要注意促成有利于我的形格势禁的形势,不能意气用事自己打破有利的区域力量平衡。

这是英国历史上的经验,西奥多·罗斯福是对英国这份经验运用得比较好的政治家。1918年11月,他曾在信中说:“我赞同这样一个联盟,只要我们的期望不要太高。我不愿扮演连伊索寓言都视为笑柄的角色,在这则寓言中羊与狼同意解除戒备,而羊群为表现诚意,请牧羊犬离去,结果它们却成了狼群的晚餐。”在这则故事中,明廷不是驱逐而是打残了保护自己的“牧羊犬”麓川国,这使得清朝乾隆时期就不得不与缅甸产生更大的冲突,多次西南用兵,牺牲非常大。

政治是什么?政治是让自己的敌人越来越少,朋友越来越多,而对朋友尤其对盟友要求过高,则不免要落个“水至清则无鱼”下场。

(二)世界格局正在发生有利于中国的变化

当前,英国决定脱欧,美国打算甩手盟国包袱,把战略当买卖来做,说明它没有控制全球事务的能力了,而沿欧亚大陆的边缘地带国家又开始向中心地带汇聚。

法国和德国是欧亚大陆西端的大国,2015年2月11日,俄、德、法、乌四国领导人齐聚明斯克会谈,在没有邀请北约核心成员国英国和美国的情况下,法、德、俄三国联手解决了乌克兰问题。

美国在两次世界大战中大获其利,它希望欧亚大陆国家最好合并,德国和法国深知这一点,所以在乌克兰问题上,它们选择跟俄罗斯而不是美国或英国合作。默克尔是非常睿智的,她延续的是俾斯麦的路线,如果欧洲的这个三角关系维持下去,欧洲发生不了大规模战争。

中东位于欧亚大陆的中部。2015年底因为军机被击落事件,土耳其与俄罗斯一度进入战争边缘,但事后不到一年,两国就实现关系正常化,继续加强国防工业领域合作。2016年8月16日,俄罗斯轰炸机首次从伊朗空军基地起飞,完成对叙利亚境内极端组织的打击并顺利返航,这是自伊朗1979年伊斯兰革命后,首次允许他国利用其领土开展军事行动。

日本现在是南北不能相顾,北部的俄罗斯目前跟我们比较配合,再加上北朝鲜核试验的压力,在北和西北方向都有顾虑的情况下,日本往南冒进有心无力。再加上我们多年的经营准备,台湾和平回归还是很有可能的。但是值得注意的是,目前日本在尽可能挑动周边国家与中国的矛盾——菲律宾、印度、东北亚地区。

(三)中国应该抓住完成统一大业的难得机遇期

利用上述有利时机,为了“两个一百年”的战略目标,在新时代,中国应该收回包括台湾主权在内的国家利益。

建国后,我们每次要解决台湾问题的时候,都因为形势的变化而耽误。50年代初,是因为美国介入台海和中国不得不进行的抗美援朝,50年代末则因中苏关系恶化,80年代末因中美关系的波折,使得台湾问题搁置至今。

现在我们北部一万多公里的边境安稳、西南相对平稳,东南亚的菲律宾、马来西亚也是出现了有利于我们的转向。党的十九大以后,中国特色社会主义进入了新时代,历史又将我们送到解决台湾问题的最佳时期,中国作为世界性大国的关键在台湾,有了台湾,中国就直面太平洋,中国的沿海地带在花莲一线。

(四)新时代:中国需要节制与平衡的地缘战略

全力建设强国时期,“两个一百年”的目标是关键,必须毫不动摇。为了实现这个目标,我认为,中国需要设计有效的地缘政治战略,设计这样的战略应遵循如下原则:

1.国内保政权。我们走向世界的步伐走得再远,还得心系党中央,目的还是保证社会主义江山的长治久安,这是必须确保的首要任务。

2.国家保主权。主权当然要包括台湾在内的主权利益。

3.周边保格局。当前的格局对我们总体上是有利的,当年之所以有对越自卫反击战,重要原因之一是越南侵略柬埔寨,那是对东南亚格局乃至区域平衡的破坏。

4.全球护利益。在世界范围内我们还要保护或维护利益,如果是一些太远且非核心的利益,只能维护,留得青山在,不怕没柴烧。

5.世界保和平。必须牢牢地抓住世界和平的大旗。美国的软肋就是世界和平,这也是我们要坚守的道义制高点。