申鹏:《李焕英》为什么讲东北话?

春节期间很多人都看了电影《你好,李焕英》。

这是一部非常出彩的电影,票房已经突破38亿,位列中国电影史第六。

今天我们不谈电影,谈电影中的“口音”,很多人都发现了,电影中湖北襄樊的工厂里,工人们都讲“东北话”。

其实这是尊重历史的,电影中胜利化工厂的原型,就是兵器集团525厂——湖北东方化学工业公司,是由兵器集团375厂——辽宁庆阳化工有限公司包建,兵器集团805厂、845厂和255厂协助建设的。这是当年“大三线建设”时期的工厂,厂里说的话,就该是东北话。

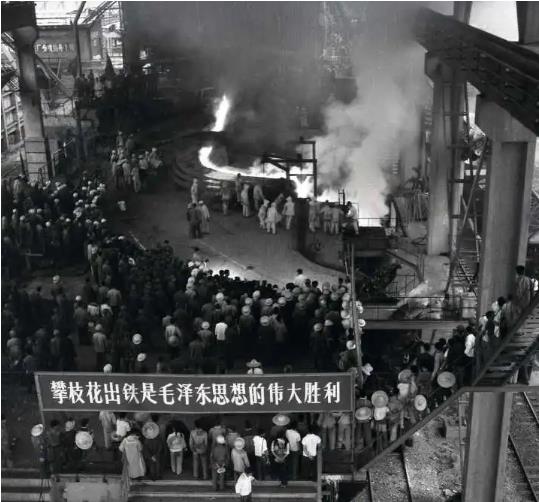

我再举个例子,四川有个城市,叫攀枝花。

但这个城市里的人,说的却不是西南官话,而是一种西南口音和东北口音杂糅的方言,整个城市,都带点东北口音。

比如说“干什么”这句话,在东北话中是“干啥”,在四川话中是“搞哪样”。而攀枝花人会说“干哪样”。

60年代“三线建设”,攀枝花市成立“特区”,1965年攀钢始建,十二万二千六百多人外省移民来到这里,其中最多的是辽宁人,近三万,加上吉林省的五千九百多人、黑龙江省的二千九百多人。东北籍的移民共有三万七千多人,虽然人数不占优势,但钢铁、煤矿、林业系统技术工人和领导干部多来自东北地区,子弟校老师也大多来自东北,普通人要学知识、技术,都要会点东北话,久而久之,这座四川“钢铁城市”,就都有了“东北腔”。

东北话,在三线建设时期,也叫“厂话”,顾名思义,就是厂里头的通用语言。那时候的工程师、技术工人、领导干部、教师,大多数也是东北人……没有别的原因,因为东北工业化比较早,普遍受教育水平高。

一位大西南的大三线二代子弟曾经感慨:“我们的厂上海人,湖北人,湖南人、山西人都有,当然最多的是东北人。全国各地的人汇集到一起,最后都被东北人赤化了。因为大家必须有一种语言为主,所以东北普通话成为主流,特别是厂子弟,打生下来学的话就是“厂话”。

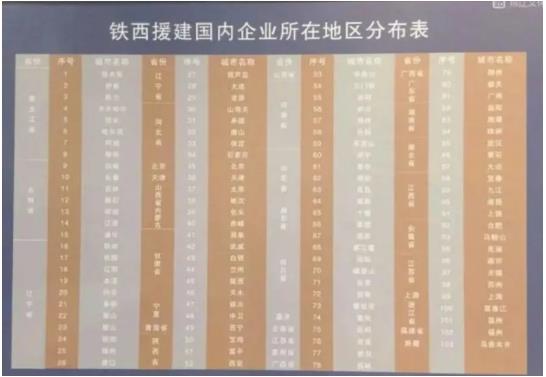

“东北重工业基地,完成了支援全国三线建设最大任务量的时代重任,约向三线内迁企事业单位200个、人员100万、援建项目300个”。(《改革开放》期刊2018年第2期)。

建国初东北工业产值占全国85%,东北在80年代之前,累计支援全国150万人左右。很多大型企业都是从东北搬迁出去的,比如西飞、成飞、东汽、东电、二汽、攀钢、武钢等,总计是300多家。东北的高校也大都被拆分支援全国,就连改革开放中,也从东北大量抽调人才,支援特区建设。

2020年感动中国人物,那位共产党员、大山里的女校长张桂梅老师,原籍就是东北辽宁人,出生在东北黑龙江,17岁就到云南支边,一直战斗到现在。

解释一下,什么叫“三线建设”,建国初期,新中国70%的工业都分布在东北和沿海地区,这在当时严峻的国际军事环境下,这种布局是非常脆弱的,不利于我们的国土防御和建设发展。

举个例子,如果我们在北方和东南沿海遭遇强敌的夹击,我们工业产业链就会遭遇灭顶之灾。

于是最高决策者考虑到了这种最极端的状况,为了能够在东北、华东工业区相继失守、大片国土沦丧的极端情况,我们依然能够退守于高山大川,保存一个“微缩中国”,在四川和西南,部署全套独立完整、门类齐全、互相协调、实用实战的交通能源、基础工业及国防工业体系,保持我们的工业化进程不至于被彻底打断,就开始了“大三线”建设,把基础工业、技术人才向内陆、西南转移。

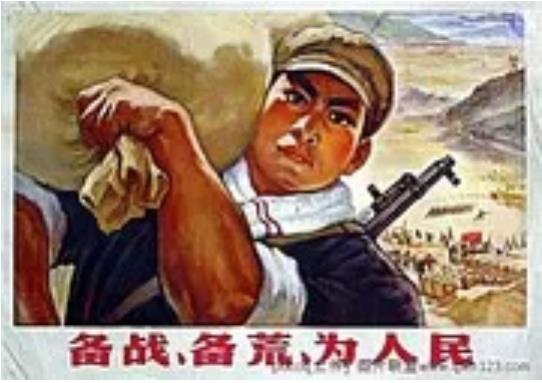

在1964年至1980年,贯穿三个五年计划的16年中,国家在属于三线地区的13个省和自治区的中西部投入了占同期全国基本建设总投资40%左右的2052.68亿元巨资;

400万工人、干部、知识分子、解放军官兵和成千万人次的民工,在“备战备荒为人民”、“好人好马上三线”的号召下,打起背包,跋山涉水,来到祖国大西南、大西北的深山峡谷、大漠荒野,风餐露宿、肩扛人挑,用艰辛、血汗和生命,建起了1100多个大中型工矿企业、科研单位和大专院校。

建设三线虽然初衷是为了备战备荒,但是为这些内陆、西南城市播下了工业化的种子,输送了大量的人才,从长远看,是建设了全中国。

至今,内陆、西南地区,还享受着“三线建设”的遗产,比如说《李焕英》电影中讲的湖北襄樊。

1964年,湖北成为大小三线建设的重点地区之一。国家重点投资项目之多,居三线各省前列。湖北大三线主要完成武钢“双二百”综合生产能力配套工程、“二汽”、江汉油田和34家军工单位迁建及新建。

湖北小三线主要完成了以生产常规武器为主体的11家军工企业的建设,襄渝铁路、焦柳铁路、川汉公路以及武汉、襄樊等铁路枢纽也在这一时期建成。长江葛洲坝水利枢纽工程,是在我国第一大河——长江干流上修建的第一座大型水电工程。这项工程及永久设备全部由我国自行设计、施工、制作和安装。

而在“三线建设”中,东北作为“共和国的长子”、工业基地,向全中国输送了几代伟大的工人阶级和知识分子,那是在当年的“全国一盘棋”指导下,无偿建设他们心中的理想国。

只有社会主义中国,才会有这样的事情。