“白酒院士”、“少女踩曲”……茅台能否富贵州?

最近,因为“白酒院士”的话题,茅台酒被推上了舆论的风口浪尖。

或许是为了在舆论上挽回不利局面,前几天,茅台坚持采用“少女踩曲”的广告宣传又重新被舆论翻炒了起来,稍微有点科学常识的人,都知道这不过只是茅台的一个营销噱头,以此满足那些腰缠万贯的油腻大叔的性幻想。

“茅台院士”王莉的恩师季克良出身贫困家庭,毕业于无锡轻工业学院食品系发酵专业,是新中国培养的白酒大师。文革三年中,因为鞍钢宪法“工人参加管理、干部参加劳动”的要求,季克良被下放车间,与工人们踩曲——这就说明所谓茅台坚持了600年的“少女踩曲”至少在毛时代就被打破过。季克良来到茅台后,沉迷在生产车间,与工人们一起参与茅台酒的改良,科学地总结了茅台酒的勾兑工艺,构筑了如今茅台竞争力的底蕴和灵魂,可见茅台的“特殊性”与所谓的“少女踩曲”没什么关系。

茅台广告宣传中,所谓的“体态轻盈”主要跟体重有关系,跟性别实在没有太大关系;至于女性出汗少,实际上现在大多数的正规酒厂即便依然采用人工踩曲的也都穿上了工作服防护,赤脚踩曲——让人不得不质疑茅台的卫生条件。

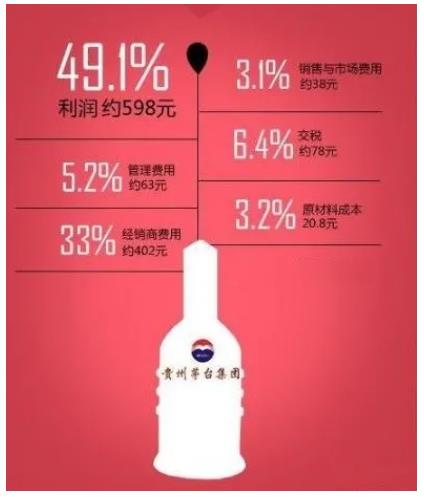

这样的营销噱头不过是为了维持茅台2000多元的高昂市场价格,而一瓶茅台酒真正的成本却不足百元。

而在70年代,一瓶茅台酒的价格仅为4块多(当时普通白酒也售价2元左右),一个二级工40元左右的工资差不多可以买10瓶茅台。

1985年以前,茅台的国家定价依然维持在七八元以内;到了1987年,茅台零售价就陡然提升到128元,此后便开始一路上扬……

很多人不知道的是,1985年在茅台身上发生了一件大事,那就是“异地茅台试验”的鉴定。

不可否认,茅台酒因为其产地、原材料、制作工艺的独特性的确算是个“好东西”。1958年3月,为了让中国人民都能喝的上茅台酒,毛主席在与贵州省委书记、省长周林同志谈话时,首次提出了茅台酒要“搞到一万吨”的宏伟设想。

1975年1月,第四届全国人大一次会议胜利召开,周总理提出茅台酒易地生产试验的设想。最终研究决定:在茅台地区尽可能扩大生产的同时进行易地试验,在确实有把握的前提下,进行外地建厂以弥补茅台生产不足。

国家科委、轻工部、茅台酒厂技术专家组成“茅台酒易地试制”攻关小组开展“异地茅台试验”,在全国五十多个预选地方中,选定在与茅台酒厂所在地地形、年平均气温、湿度非常接近的遵义市郊十字铺建立“贵州茅台酒易地试验厂”。

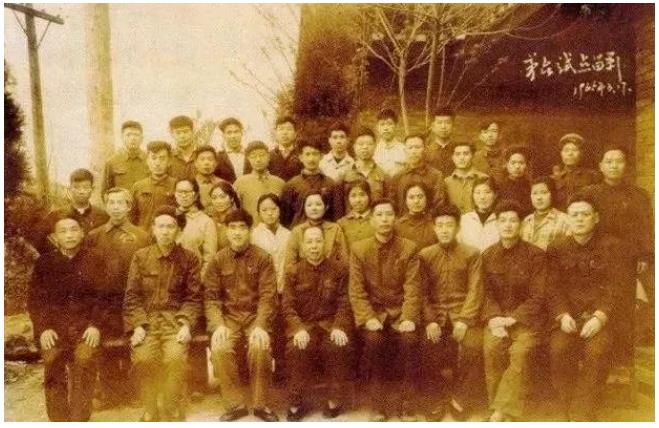

为保证试验顺利进行,先后从茅台酒厂调来了以原茅台酒厂厂长、党委副书记郑光先,原副总工程师杨仁勉,实验室副主任林宝财,以及茅台酒师郑英才的关门弟子张支云为代表的28名优秀人才。在试验基地沿用了茅台本地的土壤与石窖等做基地,窖泥要茅台的,糟子要茅台母糟,曲药要茅台母曲,都是从茅台那边拉过来的。

异地试验进行了整整十年,茅台酒完成一次成品酒的酿造,至少需要5年的时间,在异地实验,历经9个周期、63轮次、3000多次分析试验,中间的挫折和艰难无人能够体会的。

1985年10月20日,时为茅台酒厂总工程师季克良先生在内的25位专家对试验制酒进行评定,做出了“鉴定酒质量接近市售茅台酒水平”。时任副总理方毅在品尝了原厂茅台和异地茅台之后,赞不绝口,还挥手写下“祝贺贵州茅台酒易地生产试验鉴定成功——酒中珍品”的题词。

然而在80年代的新形势下,异地茅台试验既算是成功了,也算是失败了。异地茅台试验最终无疾而终,前几年央视的纪录片更是直接宣称异地茅台试验失败。“异地茅台”的出现无疑会冲击茅台酒的品牌垄断地位,无法维持茅台的高端奢侈品牌溢价,这与80年代刚刚萌生的市场精神显然是背离的。茅台酒其后的涨价越来越超出普通老百姓的消费能力,逐渐丧失了其人民性,转而成为专供权贵的奢侈品。

顶着奢侈品的名头,在过去的两年多时间里,茅台酒的股价从2019年初的不到600,一路猛涨到最高点的2627.88,彻底沦为资本市场的一场饕餮盛宴,最高点3万亿的总市值已经远超贵州省2020年的1.78万亿的GDP。

与茅台酒股票市值暴涨并不“和谐”的是近年来贵州的大拆大建和负债率的持续攀升,稳坐负债率全国第一的宝座。贵州省的负债率(年末债务余额与当年GDP的比率)已经高达59.66%,接近60%的国际警戒线,而贵州地方政府性债务率(年末债务余额与当年政府综合财力的比率)更是高达207.73%,远超中国规定的100%警戒线。靠债务驱动经济发展会带来怎样的后果,这是普通民众都能够想明白的事,这也是去年贵州独山县被舆论广泛吐槽的原因。

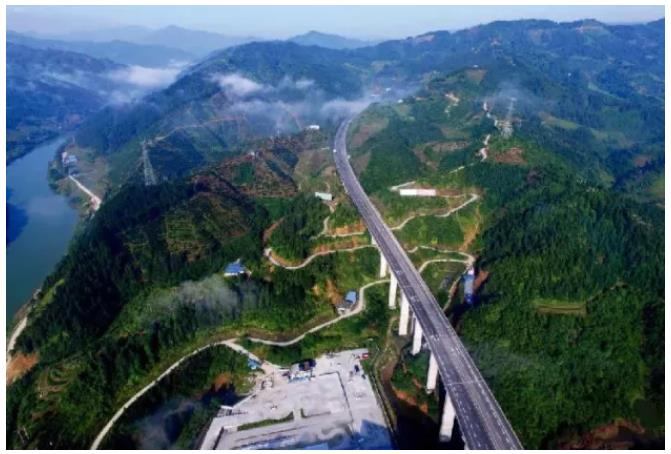

至2015年底贵州已与广东同步实现“县县通高速”

2020年12月底,贵州茅台的控股股东茅台集团通过无偿划转方式,将持有的5024万股股份划转至贵州省国有资本运营有限责任公司,按当时的市值计算此次划转股份市值约为1055亿元,而同样的操作在2019年底已经发生过一次。“转股抵债”并不是只有贵州这么干,北京、上海等多地的国有上市公司都进行了类似操作,只是全国第一的负债率让贵州显得更加急切,这大概也是贵州科协要力推茅台总工王莉参选中国工程院院士的重要原因。

尽管腾讯、阿里、华为,还有移动、电信、联通都将大数据中心放到了贵州,但这并不会为贵州工业现代化及就业带来太大的帮助,它们所看中的也仅仅是能源大省贵州低廉的电价以及贵州高原山地的安全性和隐蔽性。

如今贵州工业的落后是有目共睹的事实。然而,回顾贵州在新中国70多年以来的发展历程,并非一直如此。

新中国成立前,由于交通上的封闭,贵州工业发展水平仍相当低下;新中国成立以后,贵州的工业化和现代化才逐渐起步。

为了支援中西部地区的国防、工业和农业发展,1964年,毛主席亲自决策的三线建设正式上马。

贵州地处三线腹地,在战略上具有重要的地位,由此成为了三线建设的重点省份之一,其规模仅次于四川、陕西,居全国第三位。贵州三线建设以国防科技工业为重点,并以国防科技工业为龙头带动了其他相关产业等基础设施在内的大规模基本建设。

从1966年—1978年,贵州进行了13年的大规模三线建设。全国20多个省、市100多个企业陆续迁入,20多万科技人员及职工进入贵州。国家对贵州三线项目投入的资金近100亿元,相当于1950年至1963年全省新增固定资产投资的3.9倍。先后安排大中型工业建设项目200多个,地方配套建设小型项目1000多个。

到1978年,贵州基本形成以现代工业为骨干、门类比较齐全的工业体系,建成了机械、电子、冶金、有色、化工、煤炭、建材等一批大型企业,形成了贵阳、六盘水、遵义、安顺、都匀、凯里等工业中心。三线建设为贵州的工业、农业现代化打下了坚实基础。

遗憾的是,80年代随着军工项目的下马,贵州的大批三线企业面临停产或转产的局面。由于缺少全国一盘棋的支援和配合,转型进行的并不顺利,三线建设打下的家底并没有有效地转化为贵州工业、农业现代化的基础;一部分企业逐渐关停,而另一部分企业也走出大山,集中搬到了贵阳周边。在国企改制的浪潮中,就连很多大型央企也逐渐面临资源枯竭、经营不善、巨额负债等困境;在实施政策性破产的过程中,一些企业更是举步维艰。

到了今天,贵州以能源、化工、冶金、有色金属、装备制造及建材为主的重型工业体系尽管还有所继承和保留,但体量、规模、增长速度却已大不如前;现在的贵州将烟草、旅游、酒业、药业、能源等列为贵州五大支柱产业,但从产业现状来看,和行业内对手相比都存在极大的差距。这样的变化被美其名曰:“改革开放之前,贵州的工业发展以重工业为主,而改革开放之后,尤其是西部大开发开始之后,则更注重于轻工业的发展”。

即便是坐拥丰富的矿产资源,也并没有给贵州人民真正带来实实在在的财富。2005年,李昌平在《中国农民怎能不贫困?》中写道:

我到了贵州毕节地区的一个乡,全乡有14000人,有锡矿、铅矿、煤矿,每天从这个乡运出去的矿值约40万元。开矿的是浙江、四川、云南的‘大老板’,他们每年给乡政府提供的税收不足50万元,但来来往往的运矿车辆,每年损坏路面用以维修的资金不少于150万元。矿开了,资源没有了,环境破坏了,并且矿是有毒的,矿工没有任何劳动保护,每个劳工在矿里只能工作三个月就不能再工作了,时间长了有生命危险。这样的劳动,每个矿工的工资不到300元/月。

尽管这一幕发生在十几年前,但缺少公有制支撑的发展局面却是近三十年的常态。即便是近十年的举债建设,也很难真正惠及贵州底层民众。

尽管特产茅台的贵州将白酒作为支柱性产业,但除了贡献丰厚的税收和财政收入,一支独大的茅台相比三线建设对贵州工业的全面拉动,对于贵州产业和就业的拉动都是极其有限的。2018年酒类制造的增加值,占遵义全部工业增加值的68.9%,营收额占遵义GDP四分之一,但茅台这类白酒产业的生产链很短,并不需要太多的上下游配套。

在市场化的大趋势下,资源和财富必然不断向少数人和少数地区集中,而地理位置偏僻的、底子更弱的贵州无疑会成为这个大趋势的受害者。一家独大的茅台从它1985年背离“人民性”的涨价开始,就参与到了这样的大趋势塑造中。显然,指望茅台让贵州脱贫致富,无异于缘木求鱼!