误国的不是“文科生太多”,而是“文科反毛”

央行发布的工作论文《关于我国人口转型的认识和应对之策》这两天在网络上引起了热议。

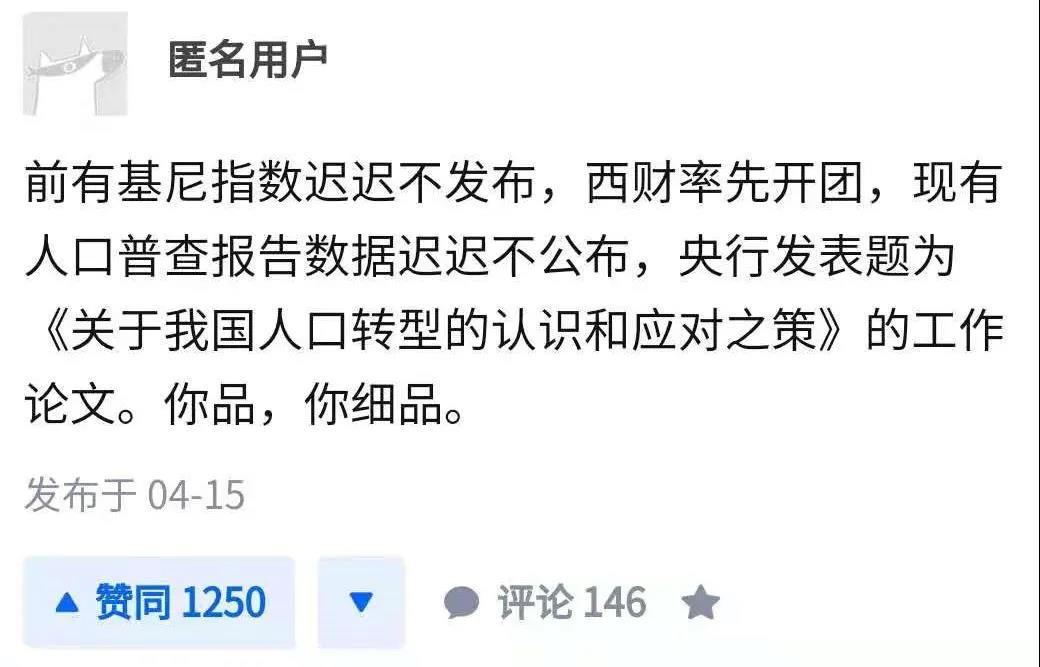

第七次人口普查的结果本来承诺在“四月上旬”公布,这中旬都快过完了,还迟迟出不来,倒是央行率先发了一篇相关的“工作论文”,这引起了某些网友的“联想”:

“新生人口断崖式下跌”、“人口老龄化”等现象存在是有目共睹的,最新的普查数据无论怎样“完善”,也不会影响这个事实。

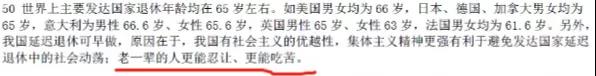

央行的工作论文直指我国正在面临的人口严峻形势,提出了一系列非常尖锐的观点。这些观点是怕被“关小黑屋”的自媒体不敢随便讲的,诸如,“人口红利当时用得舒服,事后是需要偿还的负债”(谁在用“人口红利”,谁来偿债?);“房价太高把年轻人都逼走了,何谈创新”;“应全面放开和大力鼓励生育,切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中遇到的困难,让妇女敢生、能生、想生”;应利用“优越性”,尽早推行“延迟退休”:

这些观点既“犀利”,又“槽点满满”。为了安静地讨论问题、不被某些用户反手一个“投诉”,今天只来讨论一下工作论文提出的一个观点:“重视理工科教育,东南亚国家掉入中等收入陷阱原因之一是文科生太多”。

对于广大文科生而言,这个观点真可谓“伤害性不大,但侮辱性极强”;关于这个观点,网络上一个更加直白的说法就是“文科生误国”。

作为一名985院校毕业、曾常年在出口制造业工作的理工科毕业生,笔者还是忍不住想为广大文科生说点“公道话”。

首先,从绝对数量上来讲,“文科生太多”这一说法就很难成立,论文对这一问题的论证更是颠倒了因果。

在前苏联和新中国这样的社会主义国家,高等教育“重理轻文”的现象快速工业化政策的必然和合理选择。在中国,这一“惯性”延续至今。翻看历年的高考招生比例,我们不难发现,文史类与理工农医类的招生比例常年维持在1:3到1:4。

而在其他资本主义“后发”典型的亚洲地区,即便存在央行论文作者所说的文科生比例偏高的问题,但面对文科生的“过剩”,市场对劳动力的需求导向直接影响了学生对文理科的选择比例。

中国今天已经是高度市场化的国家,“文科生过剩”现象同样是劳动力市场的自发导向。

换言之,是产业结构导致了文科生“过剩”,而不是“文科生过多”制约了产业结构升级和创新,央行论文完全将因果倒置。即便存在所谓的“文科生过多”,也是教育产业化的结果——“培养大学生”成了通过教育赚钱的产业。教育以利润为导向的情况下,不会真正顾及毕业生的就业问题,而为了完成“毕业生就业比例”的行政考核指标,各学校的招生就业处并不缺乏对数据“PS修图”的能力。

实际上,在经济下行、生产过剩的现阶段,“过剩”的不仅仅是文科生,理工科毕业生的“过剩”和“内卷”同样是严重的。每年毕业季,大学毕业生就业压力问题都会成为新闻;去年因为大学生“内卷”导致的自杀事件中,理工科院校也占了主要比重。

为了解决大学生过剩的问题,多地还出台了政策,严格控制中考高中招生比例,大力发展中等职业教育,其实就是劳动力市场已经不需要那么多“高科技人才”和白领,而是需要多培养蓝领工人——这更进一步说明了论文有关“重视理工科教育”,服务自主创新的说法是不成立的。

论文作者与其凭空制造出一个“文科生过剩”的话题,不如认真分析一下,究竟是什么原因导致了生产过剩、经济下行。

这个问题拿出马克思主义政治经济学的理论武器不难作出回答,但遗憾的是,论文作者虽然也信“姓马”,但彼“马”非此“马”,透过论文通篇的逻辑,笔者看到的是对马尔萨斯人口论的反向运用。而搬出一堆数据开出药方的论文作者,实际上不也是文科生吗?

这就牵扯出第二个问题,就是如学者韩少功指出的,人文社会科学“理科化”的趋势,当然这只是表象,笔者更关注的是这种趋势背后更加深层次的人文学科“西化”或曰“右翼化”的趋势。

韩少功在《知识,如何才是力量》一文中指出:

在社会人文领域,经济学看上去已最像“科学”,至少最接近“科学”。这一学科在逻辑化、数理化、实证化等方面都努力向理科看齐,且走得最远,表现最为突出,动不动就有统计、民调、量化、实验的硬数据支撑,各种数学建模相当酷炫,不懂高等数学的人根本没法在圈子里混,一般文科生也读不懂他们的文献。

政治学也越来越像理科了,一直摆出高冷姿态,客观、严谨、中立、拒绝感情和价值观;

心理学也好不到哪里去,已越来越依靠药片、仪器、实验室、数据库、模糊数学……

人文科学“数理化”表面上是所谓的“客观、严谨、中立”,实质上就是“淡化阶级”背景下的“去政治化”、“去意识形态化”和排斥人民、排斥实践。

以往的历史证明,人文科学从来没有抽象的“客观、中立”,知识分子始终是依附于某种皮上的“毛”,要么依附于无产阶级,要么依附于资产阶级。

西南财经的赵磊老师讲述了一个案例,多年前一位政经专业的博士生答辩,参加答辩的评委质问他:“你的论文用的全是西方经济学的方法,为什么不用马克思主义政治经济学的方法?”赵磊老师当场就反问评委,“你们给马政经专业开设的课程几乎都是西经,基本上不讲马政经。学生们学的就是非马、反马的方法论,你让他的毕业论文用马克思主义方法,这不是很搞笑吗?”

赵磊老师指出,相当一段时间以来,政治经济学专业硕士、博士生的主课不是《资本论》,而是“三中”(即“中级微观经济学”,“中级宏观经济学”,“中级计量那个经济学”),和“三高”(即“高级微观经济学”,“高级宏观经济学”,“高级计量经济学”);政治经济学专业硕士、博士所学到的方法论不是唯物辩证法和唯物史观,而是西方经济学的方法论。

“经济学西化”的问题并不是孤立存在的,这样的趋势更是由来已久,这样的变化背后更是折射出主流意识形态和价值观的转变。

在主流叙事里面,一个常见的说法是“经历了70年代的浩劫,80年代以后人文社会科学蓬勃发展”。然而,“蓬勃发展”起来的究竟是什么?历史学科很多专家、教授抱着“报复”心理,疯狂诋毁新中国前三十年以及中国历史上的一切革命与进步运动,导致历史虚无主义和西化思潮泛滥;文学、文艺领域同样如此,80年代的高校人文学科对伤痕文学的兴起可谓功不可没(方方及她武大的校友不就是那个时期培养的?);西方经济学不加任何批判地进入大学课堂;“人道主义”也成了哲学领域的时髦……在这样的“行情”下,“反毛”、“反马列”成了人文社科领域的时尚,那些坚守信仰的人被视作守旧的异类,而逐渐被逆向淘汰。

人文社会科学的“右翼化”是被主导的结果,它反过头来又影响了政策走向、左右了人心,今天的生产过剩危机是这种变化的必然结果。所以,笔者才在文题里提出,误国的不是“文科生太多”,而是“文科反毛”。

今天很多人对毛泽东时代的一个误解,就是说毛主席不重视人文学科,典型的如停办中国人民大学。其实毛主席反对的只是人文社科知识分子脱离群众的精英化倾向,这与社会主义的根本宗旨是完全背离的。毛主席的教育改革是要求知识分子到人民中去,与工农群众相结合,这不仅仅是针对文科,也包括理工科。

我们来看看那个时代是怎么搞文科的:

北京大学文科专业。三分之二时间在课堂学习专业基本知识,三分之一时间师生一起下工厂,去农村,带着课程,结合实际进行专题调查。历史系考古专业,老师带学生与北京文物管理处合作,参与京郊西周遗址的发掘,发现了三千多年前的房子、烧灶、陶器、窑穴等重要古代遗迹和遗物,接受田野考古训练,不搞“书本上考古,黑板上种田”。哲学专业,每个年级有150名师生,分别安排到西城区工厂、商店、首钢、发电厂和街道进行实践教学,结合生产管理,跟群众交流心得,写调查报告和心得体会。(摘自《文汇报》1973年1月5日)

复旦大学文科班。提倡辩论学风,个人钻研和集体辩论是发挥学生学习主动性的两个方面。强调“有比较才能鉴别,有鉴别,有斗争,才能发展”,没有辩论的气氛,就必然会象旧文科那样死气沉沉,万马齐喑。要在大学文科造成一个生动活泼的教学局面,就必须反对课堂的“一言堂”,要提倡“群言堂”,采取摆实事,讲道理,以理服人的方法,坚决反对轻易把不同观点宣布为政治问题和立场问题,允许批评,也允许反对,允许发表意见,允许修正意见,也允许保留意见,鼓励师生敢于批评,敢于争论,敢于认识真理。(摘自《人民日报》1972年9月25日)

今天的主流都不得不承认,70年代是考古学蓬勃发展的一个时期,历史学的研究也发展到了前所未有的学术高度,这与毛主席重视读史是密不可分的。

昨天,某公众号发了一篇“五耻”美国的文章,骂得的确很痛快:

但笔者翻过来、倒过去看,五条罪状,却没有一个字提及最本质得问题——美国的垄断资本主义和帝国主义反动本质。以己昏昏焉能使人昭昭?

笔者手头上有一套70年代编辑和编译出版的研究西方发达资本主义国家的图书,水平之高是令今天许多“靠骂美国吃饭”的人文学者汗颜的:

而那个时代的人文社科图书编写,更是不乏工农兵的参与:

上图为《国际共产主义运动史》的“编者说明”

试问,这样的现象还能不被称作真正的人文社会科学的大发展、大繁荣?!

说什么“文科误国”,列宁是“文科生”,毛主席也是“文科生”,前者缔造了苏联,后者缔造了新中国。

显然,真正的问题不是什么“文科生太多”,而是坚持马克思列宁主义毛泽东思想的文科知识分子太少,人文社会科学的方向出现了巨大的偏差!奉劝论文作者也学点马克思主义吧。