成都49中事件水落石出,我们得到了什么?

关于成都49中学生坠楼事件,今天新华社和有关方面都出了详细的通报,细节证据等等,网上热炒两天的种种疑问和谣言相信会迅速平息。昨天有读者在文章下面问我们会不会分析成都事件的真相,其实根据过往网络舆论事件的经验和网上真真假假的信息的过滤分析,就像这几天我们在网络上能看到的,很多人都已经差不多推测出大概事实了。当然总是要等最详细的通报出来之后才可以说盖棺定论。

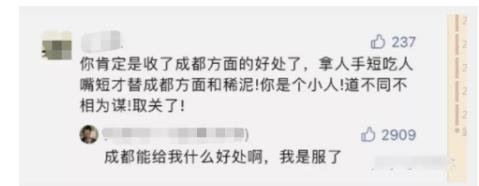

这两天观察到不少看不下去网上的各种传言而出来辟谣和分析的博主和自媒体,大概率都遭到了众多留言辱骂,内容不外乎指责这些作者“没有同情心”,“帮助掩盖真相”“收了钱为官方说话”等等。

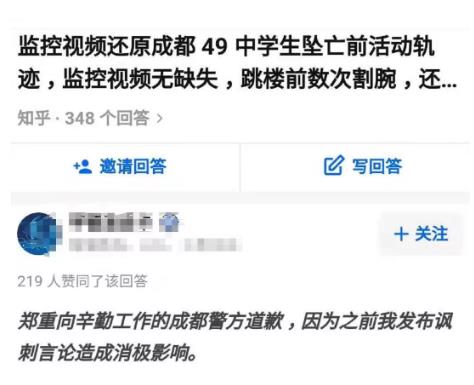

与之相反,最早那几个在知乎等平台带起“为了留学名额杀人”“化学老师把人推下楼”等等节奏的几万赞回答仍然高挂在相关话题下面,并且连出来稍微解释一下的意思都没有。最近两个热点,从人口问题的0-14岁算成14年到统计口径一问三不知的答案都能获得几万赞,再到成都事件成为谣言主力,知乎这个号称高学历遍地走的平台上的某些群体展现了某个维度的普遍水平。

类似的事情我们也经历过,读者们应该还记得17年底的红黄蓝幼儿园事件中,各种关于“性侵”“猥亵”或者“涉军”的谣言在网络上疯传。当时我们写了一篇文章,指出上述谣言根本一点证据都没有,其实这在当时是一个冷静观察下就不难得出的结论,但在评论里仍然招来很多攻击。

读到这可能有读者以为我要把这类人和这种现象批判一番,其实批判的事很多人都已经做过了,这次事件也让人欣慰的看到一些人在参与传播不实信息之后,能主动站出来自我批评。我今天想聊聊的其实是关于网络舆情背后的时代变革。

往往参与了网络舆论事件讨论的群体,我们可以简单分成三类,一是纯路人型。虽然中国进入移动互联网时代已经十年有余,但确实还是有大量网民属于非常浅度的网络公共舆论参与者,参与频度很低,对某一件事的参与纯粹看有没有相应的契机,对于事件的反应也往往出于本能的性格和思维习惯使然,又或者止于关注了解,很少发言评论。这类网民的基数应该说还是最大的,也并不是网络舆论走向中的主角。

当然,参与网络讨论少其实并不能代表什么,因为我们的社会还没有达到一个天然互联网社会的阶段,多数人对互联网的使用习惯还是首先满足于最基本的需求,在网络中参与讨论少,不代表在现实社会中的活跃度低。

第二种是有意识的参与网络公共讨论,平常会较积极的关注各类事件和参与发言,但本身并没有很明确的预设立场,当然,没能人能完全不带立场,只是说这类参与者与下面的第三种相比,在参与事件讨论上并没有那么明确的目的性。这类人在参与网络讨论较多之后,普遍会积累出一些经验,对网络讨论氛围和隐藏在背后的规则有一定的感知把握,对网络事件的普遍走向也会形成自己的归纳。当然这种认识实际也是千差万别的。一些思考的更明确的人,会认识到应该有一种网络公共议事规则,让效率最大化。

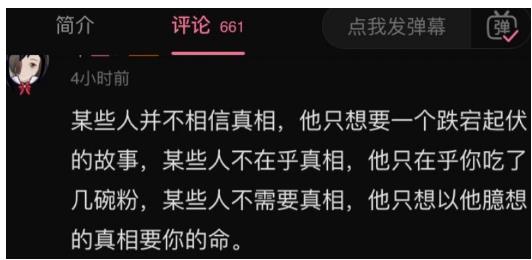

第三种则是有很强烈预设立场的用户,这类用户参与网络讨论就往往不是单纯为了事件本身,而是为了这些事件能一次又一次的印证自己的认知和立场,并让自己的立场影响更多人。所以我们也总能看到一些人十年如一日的在各种事件里发表同样逻辑的言论。而这些人往往更能在一时内引导网络舆论的节奏。

很多人的理想设想中,网络公共讨论的参与者应以第二种为主,在一次次的讨论中划定规则,明确底线,不抬杠,不扯蛋,不诡辩,不转进,高效高质的完成对于事件的真实认知和公众思维的提高,促进网络意见对社会现实和建制的正向影响。这样即使不断的有第一种参与者参与进来,也能在最短时间内接受相对正确的信息,并促使第一种人也成为常态参与者。从早年的各种论坛,到后来如人人,微博,知乎等平台在某一时期某些相对固定的圈子内,其实都形成过类似的氛围,但这种氛围是很不稳固的。

很多人以欧美发达国家在纸媒和电视媒体时代在市民和精英阶层中形成的公共议事流程来论述这种理想化的“网络公共讨论圈”的合理性,但这实际犯了一种静态的世界观错误。首先,在以特朗普支持者为代表的民粹群体在欧美大规模兴起后,那种精英阶层的“公共议事流程”实际上已经趋于瓦解,简言之,当社会组织和传播形态产生变化之后,依附在其上的组织和意识形态结构就要面临冲击和瓦解。

而我国的情况变化尤其迅速和复杂。我们应当认识到这样的事实,中国有着全世界最大的互联网用户群,有着最发达的网络设施,和依附在其上,已经对现实生活无所不包的互联网业态,我们这个世界上最大的发展中国家在被互联网进行改造的进程中,实际上是走在了世界的最前端,并且这种改造是前所未有的,超越大部分前人的想象力的,尤其我国网民对于网络公共舆论参与的深度和广度可以说独一无二。

这种变化是极速且不均衡的。代际效应在这个时代尤其明显,依据对不同网络文化圈层接受的差异和网络事件关注经历的不同,差不多隔两年就能出现明显的代际认知差异。即使在用户群最年轻的B站上也是如此。我国目前有14.1亿人,截至去年12月20日,中国互联网用户数量达到9.89亿,这其中的大部分网民实际上是进入移动互联网时代才开始爆炸性增长的。

所以,互联网早期小部分人形成的一些共识和经验很难有效传递给后来爆炸性增长的新用户群体。典型的比如互联网早期最有影响的舆论事件“钱云会案”,很多当时经历过此次事件以及后来一些类似事件的网民,都会被教育出一定的辨别思维,但对于这几年才进入公共讨论的新网民来说,这些经验又是需要从头亲身经历积累的,即使你看过别人写的类似事件的文章科普,没有亲身经历和体会这类过程,也很难真正的促使自己去思考和总结。

所以有的人会感慨这么多年过去了网民平均智商和记忆力依然如何如何。但要看到这是由于我国的社会形态仍处于被互联网急速改造的过程中,整个社会离趋于稳定为时尚远,可能要等到新生代的天然互联网公民占据了社会主体,才能说真正进入了下一个社会阶段。

当下互联网生态的复杂性在于,我们多次提到过的中国社会同时拥有“前现代”、“现代”、“后现代”这几种属性这一认识在互联网上仍然体现的十分明显。互联网上的前现代和现代行为无需多说,如果你想知道什么是后现代行为,在知乎和B站上关注某些话题或者搜索某些关键词,你就会看到大量的互联网后现代怪话人,每天说着普通网友完全听不懂的话而且自我陶醉乐此不彼。这种怪话人在参与网络公共讨论中往往属于有明确预设立场的第三种人,但因为将自身的语言和行为后现代化,所以难以在公共层面形成较大影响力,并且容易引起路人的反感。

事实上,无论如何自我辩解,选择这种方式参与互联网生活就注定了与大部分普通人的疏离,并且难以对网络公共环境产生什么正向影响。后现代行为失败的一个地方就在于,很多时候大部分的解构和戏谑,最后剩下的意义就只有解构和戏谑本身。

抛开这部分人,在当下,我国复杂的阶层分化带来网民群体利益和立场多种多样,且不管媒体也好,自媒体也好,主导逻辑实际上都是基于流量机制带来的利益链条(这个利益有很多种),所以很多事件中第三种人才是占据声量高地的主力,即使我们抛开如房产,婚恋,教育等等这类本身就涉及不同阶层利益的话题来说,在涉及多数人价值观,大是大非等问题上预设立场的人群仍然占多数。立场和价值观本身就会隐性的代表不同阶层的差异和冲突。比如一些高知群体喜欢说,“月薪三千才关心国家大事”,那你很容易就会断定这类人群有什么样的价值观和立场。

但这也不是坏事。我们在以前的文章中分析过,为什么一些人把欧美式的公共讨论视为理想模型?其一,欧美的市民阶级和精英维持阶级地位的成本很大一部分被转嫁给了第三世界的人民。其二,欧美的公共讨论中,经过社会和媒体长期的塑造引导,将主要议题导向以人群/族群间的理念价值冲突,在这种讨论中的理想参与者都是公民社会中文质彬彬的“理性人",这种讨论环境更符合“多元化”的价值取向,但实际上缺乏阶级讨论的话语空间,因为阶级价值本质上是不可能多元化的。

随着对外方面,西方世界已经团结起来对我国进行全面压制,对内方面,我国的结构升级和分配改革亟待深入,互联网上的立场和价值之争也会越来越尖锐。只有经过这个斗争的过程,互联网这一公共空间的声音才能真正代表大多数人的价值。

所以,前面说到的的第二种人,也就是理性讨论的向往者要认识到这样的事实,在我国巨大的互联网生态系统里,在公共舆论讨论中没有能完全脱离阶级,阶层,立场,利益的空间,只有当你站在大部分普通人的根本价值和利益一边时,理性才能发挥出它应有的价值。

毕竟,我们所向往的始终是一个最终将消灭阶级差异的社会。

最后说几点成都这件事我想对读者说的。

首先是老生常谈,在当下这个遍地热点的时代,有耐心,遇到公共事件,让子弹先飞,先观察几天绝对是必要的。不止针对公共事件中的各种说辞和流言,一些事件官方的说法也会反转。对于公共事件的讨论参与可以保持热情,但不要上头,因为当下的传播机制就是以热点和眼球为导向的,而这种机制就会造成我们参与讨论的精力很多时候是被消费的。也不要很容易就自我感动,不要“永远愤怒”,“永远热泪盈眶”。

二也是老生常谈。是涉及到刑事司法类事件,固有的流程,守则等实际是需要社会大众去理解,比如这次事件中很多人要求在网上公开视频,完全没有去思考公开这种自杀事件的视频会对未成年人保护和家属心理保护方面产生什么样的影响,以及警方内部对此有什么规定。为了满足自己的“正义感”即使让家长造成二次伤害,让其他未成年受到心理影响也无所谓,那这种“正义感”的本质到底是什么呢?

三还是老生常谈,成都当地的相关部门有大问题,对于这次事件可能引发的舆情问题预判迟顿,远不如很多网友。这次在最终公告出来前,舆论澄清也是主要靠网友自发的分析和反击。跨部门的信息及时沟通和协调合作处理是应对突发网络舆情的必要基础。

四是避免二极管思维。具体到这次涉外势力有没有参与的问题,可以去听下《观棋有语》最新一期节目。由于这次事件发酵太快,组织方发起的很迅速,所以漏洞也多,网友们发现问题也没比有关部门慢多少。在其他公共事件中,关于涉外势力的问题已经成了一种应激反应,一些人会将之套到各种事件,另一部分人则非常反感这一概念。

实际上这是一个完全没有必要两极思维的问题。舆情事件中有涉外势力组织参与不代表社会没出问题,社会有问题也不代表我们就要任由涉外势力胡来,实事求是具体分析,忽略哪一点都会造成严重的后果。

需要注意的是,由于当下西方靠着舆论机器仍然占在全球道德高地,把持着对民主人权的定义,造成的情况就是任何一件事情,西方都可以利用来挑动我国事务,但我国却完全没有反击的通道。久而久之就会造成在涉外势力问题上,政府杯弓蛇影,网民却麻木反感的情况。毕竟“不把反右扩大化怎么破坏反右”这样一个高级的阳谋,敌人也是懂得,配合的人更是懂得。所以,破局方法还是对内继续深入解决我国社会问题,团结民众共识,对外早日解决我国某些地区甘愿充当反华桥头堡问题,并与广大第三世界国家一道竖起新的道义大旗,建设人类命运共同体。