子午:逼出人命的“非升即走”,能让青年教师们重新认识毛主席吗?

“非升即走”这一次真的“火了”,几年前就听笔者在高校教书的同学抱怨过这一制度。只不过这一次“非升即走”被社会广泛关注,是因为一场悲剧。

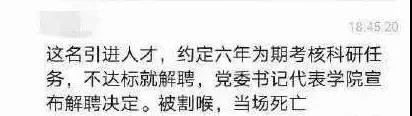

6月7日下午,复旦大学数学科学学院党委书记王永珍不幸遇害身亡,嫌犯系该校39岁的青年博士后教师姜某。根据相关人员的爆料,这件事情的起因可能是部分高校内实施的“非升即走”的制度。

“非升即走”是一种从美国高校“舶来”的教师聘用制度,青年教师与高校签订合同后,在约定期间内,如果达不到考核要求、进一步晋升职称,就只能走人。

“非升即走”的起源

“非升即走”译作“up or out”或“tenure-track”,但这其实只是一个原则,这项制度的学名叫“academic tenure”,应该被译作“终身教授制”,乍一听这是一个很好的制度。

对于“终身教授”这个名词,经历过毛泽东时代社会主义的中国人对此应该并不陌生,这不就是工人阶级俗称的“铁饭碗”吗?表面上看的确如此,但二者又很不一样。

1940年,美国大学教授联合会颁布(简称AAUP)《关于学术自由与终身教授制原则的陈述》,设立终身教授制最初的目的据说是为了保障学术自由——保护教授有权持反主流观念,给学者以“学术自主权”,类似终身法官制。进入终身教职体系后,非法定原因,学校不能解聘教师。

但无论是后来的麦卡锡主义时期运动、还是民权运动时期,美国资产阶级专政的实际作为,都让终身教授制的“最初目的”变得可笑和虚伪,很多进步教授和学者都受到了美国资产阶级当局的迫害。

从终身教授制的实际运行结果看,笔者倒觉得美国资产阶级政府最初推出这一制度就是为了对抗社会主义而采取的对社会主义制度的部分借鉴——在当时的苏联,不仅仅是大学教授了,所有的劳动者端的都是社会主义的铁饭碗。

这样的借鉴还非常多,例如因为苏联科学技术发展速度的震慑,美国在1958年成立了国防部预先研究计划局(DARPA),借鉴社会主义科研的举国体制,促使那些相互竞争资本企业进行协作。

终身教授制的确比之前的聘用制更加“人性”,保障“学术自由”能否做到且不论,起码一定程度上保证了教授的经济权益,稳定了人心,为高校留住了优秀拔尖人才和学术骨干,这是美国能产生世界顶级名校和二战后科技大发展的一个重要原因。

但是,“人性化”那只是在成为终身教授之后。对中青年教师来讲,终身教授的竞争非常残酷。有人详细统计了北美100所一流商学院1990-2005年间的教职数据,博士毕业八年内成功拿到终身教职的人不到13%,毕业12年的比例也不过40%。即便是《文明的冲突》作者亨廷顿这样优秀的资产阶级走狗,在哈佛干了九年也没成功申请到终身教职,被迫转任哥伦比亚大学,三年之后才重返哈佛。

美国终身教授制最后变成了一项让中青年教授残酷竞争,对通过竞争的中老年教授进行职(挽)业(留)保(人)护(才)的制度。

拿到了终身教职,无疑是端上了铁饭碗、吃上了大锅饭。大锅饭养懒汉的一个前提是,端铁饭碗的得是自私自利的“小岗人”,“大寨人”端上铁饭碗不仅没有养懒汉,反而更勤奋了。

在私有制的美国,显然大学教授不可能有“大寨人”的觉悟。进入到终身教职后,的确出现教授惰性增加、学术产量下降、绩效下滑的现象。为此,AAUP也提出了一些对策,比如建议对获得终身教职的教师每五年再考核一次,如果考核成绩不佳,学校有权依照程序减少科研经费、降低薪酬,或提出警告,规定考察期,直至要求自愿退休。

“跟着美国”的中国式“非升即走”

从上世纪50年代新中国社会主义改造完成,到上世纪80年代以前,国营企事业单位实行的“事实”上的职务终身制,不仅是国企工人,大学教职人员享受的亦是这种“事实”上的职务终身制。

70年代末开始,“跟着美国走的国家都富了”成了信条,美国成了全面学习的对象,就连被马列毛“批臭”了的雇佣劳动制也成了学习的对象。

打破“大锅饭”、“铁饭碗”的风潮从国营企业吹起,逐渐吹到了我国高校领域。高校的人事制度改革与国企改革一样,经历了一个相对漫长的酝酿过程,只是比国企“砸三铁”进行得要更晚。笔者对这个过程简单作了梳理:

1985年,高校教职人员开始实行工资结构制改革,奖金制也出现在了高校;1986年,《关于实行专业技术职务聘任制的规定》颁布,高校教师职务聘任制度改革自此开始;1987年,《高校校长任期制试行办法》出台,规定校长、副校长实行任期制,任期一般为4-5年;1993年,《中国教育改革与发展纲要》发布,提出“积极推进以人事制度和分配制度改革为重点的学校内部管理体制改革”;1998年颁布的《高等教育法》以及更早颁布的《教师法》为高校人事制度改革提供了法律依据;2002年,《关于深化高校人事制度改革的实施意见》发布,自此,全国各大高校全面开始了打破铁饭碗,取消终身制,施行聘用制的高校人事制度改革。

2003年,北大率先为全国高校打了个“样板”:对教师实行聘任制和分流流动制,学科实行“末位淘汰制”;讲师和副教授有固定期限合同,合同期内最多有两次晋升机会,不能晋升将不再续约;副教授一旦晋升正教授,将获得长期教职(类似美国的“终身教职”)。

尽管这引发了北大很多教师的强烈不满,但校方最终还是硬性推行了下去;随后,全国的“985”、“211”院校纷纷效仿,具体办法各异,但内容实质大同小异。

无须讳言,这套“非升即走”的高校教师聘用制度,就是从美国照搬而来的。

90年代教育产业化目标定下来之后,高校相当一部分经费需要自筹,各大高校开启了扩招模式,大学学费也随之水涨船高,1997-2000年这几年年年攀升,从产业化前的每年数百元迅速涨至5000元以上。好在社会主义的牌子还在,公办学校涨学费的风潮得以抑制,最终绝大部分专业控制在了万元以下。

学费不能再涨了,但高校的经费还是需要解决,这就衍生出了很多门路。

其中一条就是与私企老板合办“独立学院”,私企老板办学校当然是为了赚钱,收了天价学费给公立高校交“挂牌费”,靠着公立名校的名头,去忽悠教育资源匮乏、升学难度很大的广大偏远地区生源。最近,“独立学院”转“职校”所引发的一系列事件的祸根其实就在这里。

当然,主要的经费还得在高校内部解决。财政拨款、项目资金、社会服务、成果转化……这才是产业化的“正常模式”,发论文、申请基金这种累活自然也就落到了那些亟需职称晋升的青年教师以及硕士、博士研究生头上。

教学之外,青年教师还要承担很多正常业务之外的工作,反而不得不轻视正常的教书和学生培养;为了完成硬性的考核指标,多发论文,多出成果,青年教师往往选择那些短平快的项目,在小项目、小成果中低水平重复,放弃需要经过长时间的潜心研究才有可能完成的创造性的重大项目和成果……

尽管青年教师遭遇了极其沉重的压榨,但与企业老板的思维一样的是,对高校来讲不停地淘汰、招新是最划算的。

新入职的教师获得的是“预聘”岗位,一般期限三年,最多续约一次。这些“预聘”的青年教师学术生命旺盛,为了完成 KPI 而愿意拼命工作、加班,且身体吃得消。如果续约一次之后,仍然竞争失败,这些青年教师就被自动解除聘用关系,高校不需要负任何责任。这看起来,跟某IT巨头的“34岁淘汰制”很像?

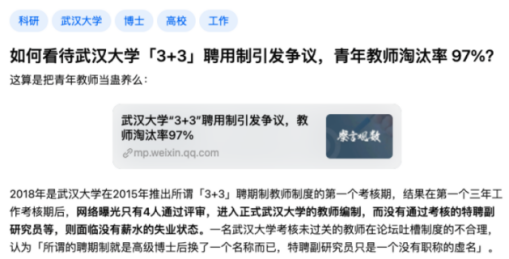

2018 年,武汉大学被爆出119位教师中只有4人通过评审入编,有97%的青年教师被淘汰:

相当多的高校实行的是“六选一”或“八选一”,即首位留下、其余淘汰,这可比美国高校“tenure-track”的比例残酷多了。“学生最终超越了老师”,幸哉、悲哉?

打破“铁饭碗”所引发的悲剧

复旦大学青年教师杀害学院领导这件事,无疑是一场悲剧,一下子就毁掉了两个家庭,始作俑者正是打破“铁饭碗”的“非升即走”,这就是学习美国的结果。

相比遭遇“大下岗”、“砸三铁”的国企工人,高校教职人员至少还保留了一点社会主义的“大锅饭”福利,那就是评上教授职称之后的“铁饭碗”——而这点福利如前面所说,恰恰可能是美国为了克服资本主义制度弊端向社会主义作出的借鉴。

当年比大学教师更早被打破铁饭碗的国企工人遭遇苦难的时候,那些高校的文科学术精英们恐怕也没少出力吧。当那些硕士生、博士生以及青年教师跟在老教授后面,连篇累牍地论证“大锅饭养懒汉”、“减员增效”的时候,是否预料到他们也会遭遇这样的困局呢?

笔者丝毫没有幸灾乐祸的意思,相反,笔者认为绝大多数的高校教职员工也是劳动者的一员,也是无产阶级的一员。毛泽东时代没有把这个群体捧上天,这是后来很多教授痛恨那个时代的一个原因;但毛泽东时代也绝没有把这个群体踩在地上,毛泽东时代是把这个群体当作“大写的人”、光荣的劳动者、作为领导阶级的无产阶级的一员,并且他们的待遇要远远好过一般的工人阶级。

教育产业化、住房产业化、医疗产业化的深化,与这个时代的“内卷”相伴而生,当“内卷”一层层向上,卷到外人看来风光无限的高校教师、高级知识分子群体的时候,中青年教师的命运就与广大无产阶级的命运紧密地联系在了一起。

当年那些拼命诋毁毛泽东时代、诋毁社会主义的,还教过今天的青年教师的老教授们,吃着时代的“红利”,可以安稳地享受“终身教职”待遇,而青年教师们实际与他们已经不属同一阶层;这样变化,难道还不足以促使被老教授们误导的青年教师们抛弃对毛主席、对毛泽东时代的偏见,思考造成这样的变化的根源,去重新认识毛主席,认识社会主义?