“联想卅七年”之第三章 联想汉诺威展一举扬名

1989年3月,联想微机在汉诺威展一举扬名,计算所公司(“联想”)初入国际市场便首战告捷,一举斩获意大利、法国、英国、荷兰、比利时、丹麦、芬兰、西德等20多个国家客商的订单:整套微机2073台,微机核心的主机板2483块……

图为《人民日报》报道联想微机在汉诺威博览会参展。

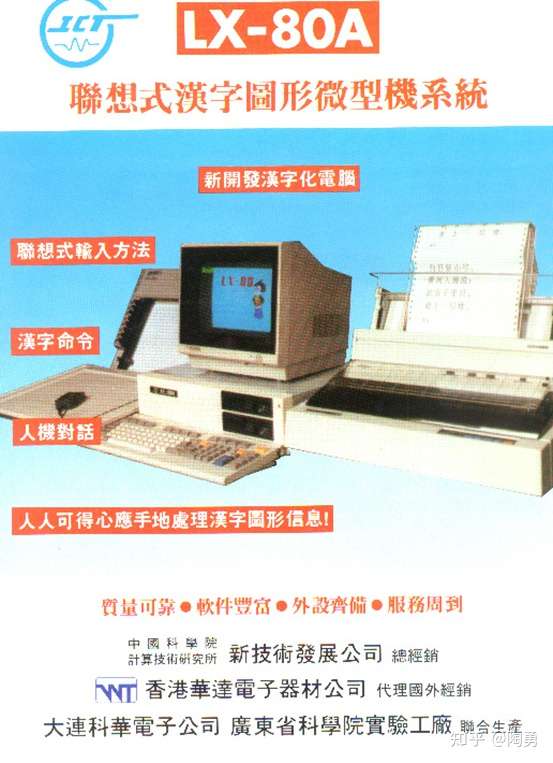

1983年,倪光南研制组在计算所研制了联想汉字图形微型机LX-80,采用Z-80微处理器,具有联想汉字系统的功能,是联想式汉卡和联想微机的前身。

1984年12月,倪光南加盟联想后,在计算所公司推出联想式汉卡拳头产品获得成功,于是,他不失时机地着手开发微机主板和系统,首先开发出联想286微机并参加1989年3月在德国汉诺威召开的CeBIT博览会,进入了国际市场。

据当时的媒体报道称,倪光南主持研发的微机板卡有着很多先进的地方,具有独特的改动。

一、联想微机研发背景

中国科学院计算技术研究所(简称计算所)创建于1956年,是中国第一个专门从事计算机科学技术综合性研究的学术机构。计算所研制成功了我国第一台通用数字电子计算机,并形成了我国高性能计算机的研发基地,我国首枚通用CPU芯片也诞生在这里。

1956年底,计算所开始筹备研制电子计算机,确定了先仿制,后自行设计的原则,通过仿制工作的实践,培植和建立我国自己的计算机科研队伍、工业生产队伍、应用队伍和管理队伍。

1958年8月1日,仿制的103计算机可以运行短程序,标志着我国第一台通用数字电子计算机已经诞生,计算技术在我国不再是空白学科。

104大型数字电子计算机于1959年4月开始试算,在104机仿制工作后期,1959年夏,开始了119型通用计算机的自行设计和研制工作。

1964年4月,我国第一台自行研究、设计制造的119大型通用数字电子管电子计算机成功问世。在这之后,计算所先后研制出具有国际水平的大型计算机和30多种中、小微型计算机。当时,计算所的计算机技术已经与美苏两国齐头并进,处于同一水平。然而,受当时旧的科研体制桎梏,计算所的研究成果始终没有转化为商品,并走向市场。

1984年,科技体制改革的浪潮给素有“科学城”之称的中关村带来前所未有的冲击——“中关村电子一条街”应运而生——各种从事计算机服务的公司活跃其间,IBM等性能先进的计算机长驱直入,占居了中国大小科研机构。计算所面临着十分尴尬的局面,这时迫于形势,计算所领导人决定把本所的研究成果转化为市场所需的优质商品,于是,委派、鼓励一些员工保留国有事业单位身份(工资、福利待遇不变、随时可以返回所里工作、退休后同样享受计算所退休职工待遇)“下海”开办了一个计算机服务性质的公司——计算所新技术发展公司——联想前身,开始了“产学研相结合”的新尝试。

“几年之后,柳传志挥舞着倪光南的‘联想式汉卡’,在强手如林的中关村电子一条街上,计算所公司一跃成为一家大公司。” 《科技日报》记者黄勇在《几代人的夙愿——联想286微机诞生记》这篇报道中这样诠释计算所公司(联想)怎样做大的。

倪光南及其同仁都渴望能亲手搞出国产计算机,供广大用户使用。随着计算所公司的成长,他们的这种理想逐渐具备了实现的条件。由于联想式汉卡的销售带动了公司的微机销售(主要是代理AST微机),计算所公司的领导层也开始考虑做自己微机的问题。

——1988-1990,联想形成外向型技工贸一体化的产业结构阶段——研发联想 286微机。

作为公司的技术带头人,总工程师倪光南认为联想式汉卡不会一直兴旺,它和其他高技术产品一样,要从兴旺走向消亡。基于这种认识,倪光南在联想式汉卡还在上升期的1988年就把重点转向了微机的开发,他把联想汉字系统交给了许志平负责,他除了仍抓汉卡硬件的改进外,软件从V3.0版本后就由许志平负责了。

1996年王树和调任计算所所长助理后,公司领导班子为(从左至右):副总经理胡靖宇、李勤、张祖祥、总经理柳传志、总工倪光南和副总工钱华林。

二、自主设计微机主板问世

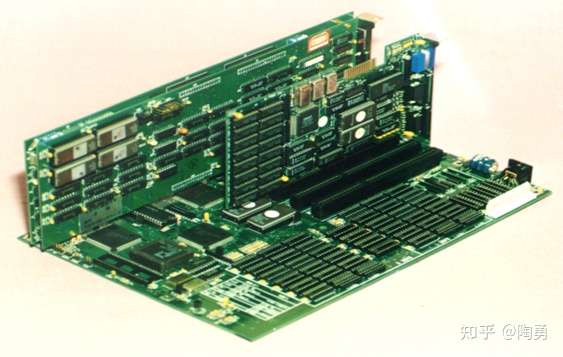

1989年3月联想在德国汉诺威的CeBIT博览会上首次推出的联想286微机主板产品,不是采用的“公板”(现成已设计好的主板)而是倪光南自行设计、尤其采用了“零等待页面模式”和“隐蔽再生”技术,使性能得到较大提高。用测速软件测试,运算速度是当时中国市场上最快的286(AST 286)的1.7倍,这就使联想286在汉诺威展上成为畅销品。

事实上,微机的核心技术如CPU、操作系统、硬盘等等,都已被外国跨国公司所垄断,而联想微机在技术上的可取之处在于倪光南创造的亮点,即主板的电路设计。倪光南充分利用微机主板设计尚有的创新空间巧做文章,因为那时的主板电路集成度还不很高,一块主板需要由数百个元件构成,电路设计技术可以自有发挥作用,这就好比我们平时开车,你可以绕道也可以走捷径,最后到达目的花费的时间多少完全决定于你出发时选择的行走路线。而联想286微机是市场上运行速度最快的286微机,这就是电路设计技术的贡献——电源信号、信息在通过电路输送时行走的电路是经过倪光南优化设计后的捷径。

图为联想286微机主板和联想式汉卡在进行测试。

也正因为联想具有自主设计主板的能力,不需要等待别人提供“公板”就可以第一时间推出新机型,这就依靠独家推出的新产品获得较高市场利润。

联想微机主板不断扩大国际市场上,一度市场份额达到了主板市场的2%、扩展卡市场的5%。

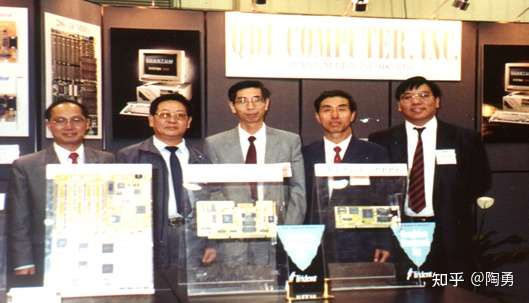

图为信息产业部领导参观Comdex92联想(QDI)展台。

也是一种机遇,当时的跨国公司还没有把市场重点放到中国市场,它们在国际市场推出新机型后一般要滞后半年左右才进入中国,这样,联想就能在中国市场率先推出486微机、586微机等等新机型,捷足先登、获得较高的市场回报。有鉴于此,在倪光南主持研发的联想微机因为在电路设计技术方面与发达国家水平相当,就为联想抢占市场先机赢得基础条件。但是在核心技术方面依然被跨国公司垄断,并且短时间无法改变现状。为此,倪光南在联想微机开发成功并形成系列产品后,积极主导、推动自主芯片设计。

1

三、香港联想成立

1988年4月16日,计算所公司在人民大会堂隆重集会,面对首都计算机界的专家和新闻界人士,公司总经理柳传志庄重宣布他们要造出自己的机器,走向世界,与西方强国一比高低,实现计算所几代人的夙愿,让中国的计算机工业兴旺起来。

图为1988年6月,香港联想成立,柳传志春风洋溢,三股东(自左至右:中国技术转让公司,北京联想,港商)举杯同庆。

1988年6月,由北京联想、中国技术转让公司和港商吕谭平等,各投资30万港币合资建立了香港联想。中科院院长周光召赶赴香港,主持联想香港公司的开张仪式,鼎力支持计算所公司。

以倪光南为首的联想286微机设计研制组迅速成立,时间紧任务急,倪光南必须在3个月拿出联想286微机样机,参加1989年3月10日的世界一流电子技术交易会——“国际办公室、信息、电讯技术交易会”汉诺威展览会。

从此,倪光南和他的研制组成员夜以继日、日以继夜地把全部心血都投入研制联想286微机身上。

四、联想微机问世

作为公司技术带头人、富有远见的总工程师倪光南认为联想式汉卡不会一直兴旺,它和其它高技术产品一样,自然会走向消亡。基于这种认识,倪光南在联想式汉卡业绩还在上升期的1988年就把重点转向了微机的开发,他把联想汉字系统交给了许志平负责,自己除了仍抓汉卡硬件的改进外,软件从V3.0版本后就由许志平负责了。

当时,由于一部分研工作放在香港联想进行,倪光南因此不得不在香港做了很长时间的一线工作。那时来去香港还不方便,所以联想微机的主要开发工作是在计算所做的。

实际上,计算所公司的研发场地就在计算所的大楼里,连开发用的逻辑分析仪、宽带示波器、存储示波器等等昂贵设备也都是借用计算所的。后来的媒体宣传只说计算所对公司“投了20万元”,不说计算所投入的大量知识产权、贷款、场地、设备等等,甚至还将计算所公司这个国有企业说成是民营企业,这是不符合实际情况的。

图为北京联想微机生产基地正在进行微机烤机。

为了保证联想微机的质量,香港联想贺志强开发了测试卡,可以在模仿实际应用的环境下对微机主板进行烤机,提高了主板质量。北京联想的微机生产基地则对微机整机进行严格的烤机,从而确保整机的质量。

图为计算所公司联欢的场景。

由于有计算所这个坚强后盾,倪光南研发团队开发微机进度很快。但是微机主板的试制生产是在香港,所以最后的调试也在香港,这样工作条件就差了,倪光南身边只有二个技术人员作助手,设备只有一台指标很低的示波器。如此一来,就要更多地依靠经验来调试,说到这倪光南表示,“这还要感谢多年来在计算所参与调机工作的锻练”。最后,联想286微机的研制赶上了赴汉诺威参展的日期。

《科技日报》记者黄勇在《几代人的夙愿——联想286微机诞生记》记述了联想286微机的研制过程:

在初步完成设计任务后,倪光南飞赴香港,开始研制样机。

1989年2月1日,联想286已初成雏形,正处于十分紧要的关口。柳传志在北京召开的全体公司职员动员大会上,想起了在香港的倪光南,柳传志说:“如果一切顺利,春节后我们将拿出完整的样机;如果失败,春节期间,倪光南将一个人留在香港,继续他的工作。如果是这样,我希望在大年三十晚上,公司的全体同仁举起酒杯,为他祝福。”

长时间的掌声,是不需要用语言来表达的。

倪光南不负众望,联想286样机进行得十分顺利。1989年1月,联想Q286微机开发进入样机最后调试阶段。微机设计者、曾成功地研制出国家科技进步一等奖获奖产品联想汉字系统的总工程师倪光南,春节前夕又一次飞抵香港,调试样机。他万万没有想到,由于香港人十分看重春节,节日期间,无人上班、调试工作无法进行。除夕之日,负责微机测试的香港小姐不管他怎么高薪恳聘还是一个个翩然离去了。倪光南急得满嘴起泡, 决定带着样机于大年三十赶回北京,争取在初一开始进行调试工作。由于急着回北京,倪光南竟顾不上小停片刻,给多年来任劳任怨支持自己工作、年初二过生日的妻子买一件小小的礼品。

然而机器出入海关将碰到许多麻烦,柳传志设计了4种方案,一切都是为了让机器顺利进关,抢时间赶上汉诺威展览会。当倪光南带着样机抵达海关时,海关工作人员被这位爱国科学家的精神所感动,样机顺利进关。

大年初一,刚回北京的倪光南就和十几位同事一起,一清早起就扎进测试室,不分白天黑夜地赶,一连干了5天,直到54个项目的检测全部顺利通过。

走向世界的强烈愿望就像一把火燃烧在计算所公司每个人的心里。副研究员秦梅芳始终甘当配角。在联想Q286微机3个多月的研制过程中,她没歇过一个星期天,甚至没有一次赶上过公寓的电梯,因为每天一干就是深夜。年近半百的她,总是撑着忙碌了一天的身子,一级一级慢慢爬到10层楼上的家里。

……

他们知道,假如赶不上今年3月份汉诺威的计算机交易会,就会失掉半年时间。

半年,果真就那么重要么?计算所公司的人回答:如果我们不比别人加倍努力,那就永远无法弥补我们和世界的差距,如果别人是快步走的话,那么我们就必须快步跑!

从初一开始,一个实力强大的软、硬件学者组成的测试评价组开始对样机进行技术评估。3月5日,测试评价组经反复检测、论证,向计算所公司全体职员宣布,联想286研制成功,属中、高档水平。在一片欢呼声中,倪光南携联想286微机飞向汉诺威。

五、联想微机一飞冲天

汉诺威,德国著名工业城市,二战期间饱受战火的蹂躏,曾被英国空军近两百架轰炸机狂轰滥炸,全城大部沦为废墟,二战结束后,汉诺威逐渐恢复元气,再次成为世界闻名的工业重镇。

汉诺威是著名发明家西门子的诞生地,它所生产的汽车、机械等为世界上许多国家所采用。汉诺威工业以机械(机车、汽车、拖拉机、电工器材和精密机械)、化工等制造业为主,有德国最大的轮胎厂;并有钢铁、橡胶、钾肥、染料、纺织等部门。汉诺威制造业尤为突出,更有全球驰名的乳胶漆制造商:ZERO(赛乐菲)公司。这里电子工业技术先进,德津风根公司的工程师研究出PAL电视制式,为世界上许多国家所采用。有中世纪古迹,并有森林公园。由于第三产业异军突起,已占就业人数的2/3,除商业、金融、保险业外,展览会议业、旅游业也蓬勃兴起,欧洲最大的旅游社组织的TUI的总部就设在这里。

如今,提起汉诺威,不少人脑海里立马浮现出一幅盛况空前的展会场景,汉诺威已经以举办博览会而闻名世界。

今天,中国企业在汉诺展会上已经风头不在,难得出现的展台也门可罗雀。

1989年3月10日,世界一流的电子技术交易会——“国际办公室、信息、电讯技术交易会”在汉诺威拉开帷幕。

全球四十多个国家的几十万商人,在16个大展厅中布下3300多个展台。在参展商家中,第一次参加大型展览会的中国科学院计算所公司仅30多平方米小展台前引起了各国客商的围观。展台上,一种性能优异、价格便宜的新型微型计算机——联想286微机,聚集了众多眼球、把人们从其它展台上的同类产品前吸引过来。

第一天下来,就有5家欧洲公司签下了联想286微机订单超过200套的合同,意向订货量超过千台。

到3月14日,中科院计算所公司已经与欧洲、美国商人签订了7000多套联想286的订货合同。

当为期10天的交易会降下帷幕时,这家首次在国际市场亮相的公司竞一举获得来自欧美的意大利、法国、英国、荷兰、比利时、丹麦、芬兰,还有当时的西德等20多个国家客商的订单:整套微机2073台,微机核心的主机板2483块。

当这一激动人心的消息传回计算所公司后,整个公司一片欢腾,许多人喜极而泣。

“成功了。他们自己设计、研制的联想286微机,终于走向世界,这是一个多么令人激动的日子,中科院计算所儿代科学家宏伟的夙愿,在这一天实现了。”当时,《科技日报》记者黄勇在《几代人的夙愿——联想286微机诞生记》这篇报道中这样写道。

联想微机的横空出世,掀起了国内第一次微机热,成为拉动国内市场的巨手。

中国有巨大的内需市场,一旦中文处理问题得到解决,微机就在各行各业迅速推广开来了,由此也促进了中国的信息化。今天,中国拥有近七亿网民,这与倪光南发明“联想式输入法”、研发联想微机密切相关。

六、推出联想品牌微机

1990年北京联想在国内市场上推出了采用自己设计制造的主板,打联想自己品牌的微机,成为当时国内四家自有品牌微机的公司(长城、联想、浪潮、东海)之一。

联想第一台286开发完成后,倪光南从北京抽调了一批骨干,再招兵买马,组建了香港和深圳的R&D部。这两部分是一个整体,统一领导,开发人员大多在深圳以减少费用,主要骨干则来往于香港、深圳之间。由于PC的核心技术如CPU、支持套片、BIOS等都需要依靠外国厂商,而当时这些公司在亚太地区只支持东京、汉城、香港三处。因此主要骨干来往于香港、深圳之间,可以取得这些厂商的支持,使联想微机的开发与国际同步。

图为香港联想早期的一批骨干在1990年圣诞节聚餐,围桌坐者左起第二人是方伟乔,第三人是倪光南,第四人是张祖祥。

在北京联想、香港联想、深圳联想的开发、生产、销售等部门的共同努力下,联想主板和扩展卡到1992年已占世界市场份额的2%。最初,香港联想以“Quantum Design Ltd.”的名义销售主板,倪光南提出,用“Quantum”这个名称不合适,因为在国际市场上Quantum是著名的硬盘公司,容易造成误解,宜改为“QDI”。后来香港联想就以QDI为品牌,大量出口主板和扩展卡,其中部分也销往国内。

——国内唯一开发设计团队

虽然联想推出自有品牌微机较迟,但联想在香港和深圳的R&D部是国内最强的微机设计队伍,联想微机能用自己设计制造的主板、扩展卡,而其他各家只能依靠进口,这不但使联想微机具有性能价格比的优势,而且使联想能比国内别家公司更早推出新的机型。

今天,一个公司如果能得到Intel公司的支持,可以在第一时间和跨国公司同步发布最新的机型,而且现在各家公司的微机性能指标基本一样,这是PC更加标准化,集成度愈来愈高以及Intel公司也介入支持套片和主板业务的结果。

但在1990年左右并不是这种情况,那时,一家微机公司只有拥有很强的微机设计能力,才能比别人早推出新机型,而且各家公司的微机性能指标各不相同,各有特色。例如1990年联想286微机进入国内市场时,它的速度比当时最流行的AST 286快0.7倍,价格却便宜几千元,质量也很过硬。

一次,一场突如其来的大火把厂房、办公室付之一炬,车间、办公室的生产设施、各种物品不少都化为灰烬。然而,一台计算机却始料未及的“劫后余生”。虽然它已经烧得面目皆非、变形扭曲,可人们打开接上电脑电源,发现它仍然能够正常工作。这台神奇的机器就是联想微机。这个传奇般的故事,发生在1990年代初期北京前门附近一家企业里。

图为某企业失火后质量过硬的联想微机仍能正常工作。

七、联想两代主要拳头产品的过渡

从1989年在国外销售联想主板、1990年在国内销售联想微机起,联想的主要拳头产品就从第一代的联想式汉卡向第二代的联想系列微机过渡。联想式汉卡在1994年后进入下降期,1996年销售基本结束,但由于联想系列微机在汉卡的鼎盛时期已及时推出,在1994年杨元庆领导微机部后,市场推广取得极大成功,使公司在汉卡寿命到期后仍能顺利发展。联想的主要拳头产品从第一代顺利过渡到第二代,为联想公司的持续发展创造了有利条件。

图为联想微机的前身——联想汉字图形微型机LX-80的手册。

1993年联想微机销售不好,主要是销售策略有问题,当时的“行业直销和和代理分销相结合”策略,造成了直销和分销的矛盾,代理制建立不起来,实际上只是靠行业直销。杨元庆“临危受命”领导微机部后,实行了完全由代理销售的策略,使联想微机迅速成为中国微机第一品牌。联想微机研发成功并形成系列后,延伸至今天的联想品牌电脑。

倪光南回忆说,当年,在中国市场上,本国PC厂商由于具有政府的支持,可以与跨国公司分庭抗礼。联想于1990年进入微机市场的,当时中国的主要几家PC公司是长城、浪潮、东海和联想,由于联想拥有微机主板自主设计能力,又有联想式汉卡的支持,因为在市场份额方面后来居上。1993年联想微机销售出现颓势,主要是销售策略有问题,当时的“行业直销和和代理分销相结合”策略,造成了直销和分销的打架,代理制没有建立起来,实际上只能靠行业直销。

“后来,杨元庆‘临危受命’领导微机部后,实行代理销售策略,使联想微机迅速成为中国微机第一品牌。不过,虽然如今的中国PC市场中,中国公司占据了主要份额,但PC核心技术依然被外国跨国公司垄断,不能不令人遗憾。”

由于那时外国公司的新产品首先在国外发布,到中国发布要延迟半年左右,而国内公司一般没有自己的开发部,新机型要从国外进口,也很慢。所以,1991年11月,联想在国内率先推出第一台486微机、1993年11月,联想在国内率先推出第一台586微机——都比其他公司领先半年左右。

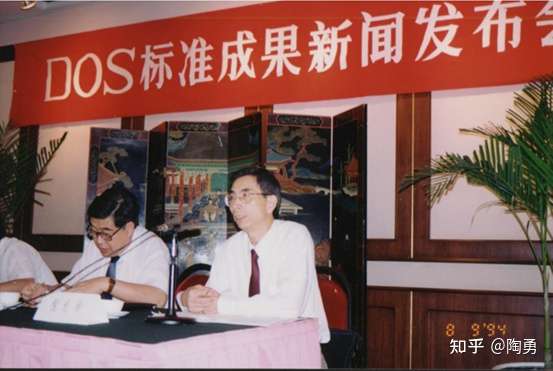

图为1994年,倪光南主持DOS中文标准发布会。

为了争取微机发展的主动权,在核心技术被跨国公司垄断的情况下,倪光南曾争取制订有关中文的标准,这是他1994年主持DOS中文标准发布会的情况。虽然这个标准未能发挥作用,但它为日后中国制订IT领域的自主标准提供了宝贵的经验。

图为1993年后的联想总部,这是一个大楼的右半,左半是振中,都是曾茂朝所长任董事长的计算所全资子公司。1994年2月22日联想工作会议在6楼会议室召开。

八、与倪光南院士对话

以下为当年媒体记者对倪光南院士的采访实录:

问:我国在50年代末在苏联的帮助下,计算机水平在全球前列,但在计算机技术下一步发展到个人电脑时,国内企业都还是在走代理国外的道路,您当时要研发国产微机,当时的国际环境是什么?环境上要自主研发的难题有哪些?

答:1958年我国建造了第一台大型电子计算机——104机,这台电子管计算机是仿制前苏联的БЕСМ计算机,每秒运算速度是8000次。接着,在中科院计算所研究员吴几康先生的主持下,研制了中国第一台自行设计的大型电子计算机——119机,它的运算速度是每秒5万次。后来,计算所又研制了自行设计的晶体管计算机109乙机和丙机。在计算机发展初期,中国是有自主研发计算机能力的少数几个大国之一,那时,中国的计算机水平与国际先进水平差距不太大。文化大革命开始后,我们的研发停止了,而这正是集成电路大发展的时期。大家知道,按照“摩尔定律”,集成电路每18个月性能提高一倍,所以在这个大发展时期中国掉了队,影响是很大的。在计算机技术发展到个人电脑时,改革开放刚开始,技术上一时还赶不上去,国内企业都还是代理国外微机。1984年底,按照中科院“一院二制”的方针,计算所组建了计算所公司”,其目的是转化计算所成果。不过,大型机成果已过时,我们只能首先转化汉字处理这种市场上急需的技术成果。这样,计算所公司就首先推出了联想式汉卡拳头产品。但是,我们并不满足,等到公司大一些以后,我们就着手自行设计微机了。虽然,微机的核心部件如CPU、OS等等需要买国外的,但是运用我们的电路设计技术,能做出有一定增值、有竞争力的微机主板和微机。于是,1989年联想推出了微机主板产品、1990年推出了自主品牌的联想微机,走出了“中国制造”微机这一步。

问:当时计算所也在研发这项技术,请问您将这项技术带到产业化道路的过程是怎样的?

答:计算所当时开发的微机,一个是韩承德研究员主持的GF-20系列微机,另一个是我们在1983年开发的LX-80联想式汉字图形微机。LX-80通过技术转让给四家公司,共生产了600台,在研究所的成果转化中算是不错的,但离产业化还很远。这时,我们看到PC已成为业界标准,决心搭PC这班船,实现汉字处理成果的产业化。于是着手把LX-80上实现的联想汉字技术移植到PC上,成为PC的扩展卡,即联想式汉卡。1984年底,我们将即将开发完成的汉卡成果和知识产权带入了计算所公司,半年后就推到市场上取得了成功。作为公司的拳头产品,在市场的良性循环中,联想式汉卡共销售了16万套,实现了产业化。从学术上看,LX-80是一个微机系统,联想式汉卡是一个扩展卡,是倒退了;但从产业化看,LX-80只是科技成果,联想式汉卡是个拳头产品,是进步了。

问:知道您当时在香港做了很长时间的研发,当时研发技术上有哪些难题?您和研发团队是怎样克服的?

答:由于那时来去香港还不方便,所以联想微机的主要开发工作是在计算所做的。实际上,计算所公司的研发场地就在计算所的大楼里,连开发用的逻辑分析仪、宽带示波器、存储示波器等等昂贵设备也都是借用计算所的。后来的宣传只说计算所对公司“投了20万元”,不说计算所投入的大量知识产权、贷款、场地、设备等等,甚至还将计算所公司这个国有企业说成是民营企业,这是不符合实际情况的。

由于有计算所的后盾,我们开发微机进度很快。但是微机主板的试制生产是在香港,所以最后的调试也在香港,条件就差了,身边只有二个技术人员作助手,设备只有一台指标很低的示波器。这样,就要更多地依靠经验来调试,这还要感谢多年来在计算所参与调机工作的锻练,最后,联想微机的研制赶上了赴汉诺威参展的日期。

问:有报道说您当时研发的微机板卡有着很多先进的地方,请问这些独特的改动有些什么?

答:1989年3月香港联想在德国汉诺威的CeBIT博览会上首次推出了联想286微机主板产品。由于我们不是采用“公板”(现成已设计好的主板)而是自行设计的,尤其是采用了“零等待页面模式”和“隐蔽再生”技术,使性能得到较大提高。用测速软件测试,运算速度是当时中国市场上最快的286(AST 286)的1.7倍,这使联想286十分畅销。

问:您曾在汉诺威展示过自己做的微机,请问当时这个技术在国际上的影响是怎样的?当时的技术和国际上有差距吗?

答:微机的核心技术如CPU、操作系统、硬盘等等,都已被外国跨国公司所垄断,我们能够做的增值是主板的电路设计,这在当时有一定的创新空间,因为那时集成度还不很高,一块主板需要由数百个元件构成,电路设计技术可以发挥作用。例如联想286是市场上最快的286,这就是电路设计技术的贡献。另外,正因为联想有自主设计主板能力,不需要等待别人提供“公板”,就可以第一时间推出新机型,取得较高利润。当时跨国公司还没有将重点放到中国市场,它们在中国推出新机型一般要比国际市场滞后半年左右,这样,联想就能在中国市场上第一个推出486微机、586微机等等新机型,获得较高的利润。所以,在电路设计技术方面我们和发达国家没有什么差距,但是在核心技术方面我们却是被跨国公司垄断的。

问:在整个研发过程中,您最大的感触是什么?当时有没有一些您想到却没有搭载上早期微机上的技术?

答:随着芯片集成度的不断提高,特别是上世纪90年代初,英特尔公司也进入了微机支持芯片组市场,并向PC厂商提供“公板”,这缩短了它的新CPU进入市场的周期,但也压缩了其它厂商的创新空间。在这种情况下,主板电路设计的增值空间也越来越小了。实践使我们认识到,硬件方面如果不掌握集成电路芯片这个核心技术就没有前途。当时,我们在7型联想式汉卡首先采用了自主设计的ASIC芯片获得了成功,然后,我们又在联想微机设计中,加入自主设计的ASIC芯片以提高增值。这样,由香港联想R&D的孙祖希、张岳松等开发了VL总线和PCI总线的IDE控制芯片,这种芯片总共销了近百万片,虽然由于竞争,利润很小,但量很大,不失为一个成功的尝试。1991年,我们又立了联想激光打印机项目,由北京联想R&D的孙祖希、徐非、刘洪等开发用于联想汉字激光打印机的ASIC芯片LXCG9000。这是一个汉字字型发生器,一秒钟可以生成数百个汉字,大大提高了打印汉字的速度。用这个芯片做出了联想激光打印卡,插在HP激光打印机上销售,当时HP激光打印机打印汉字一页要2-3分钟,而加上了这个卡就可以在一分钟内打印4页。后来,联想激光打印机事业部的徐非、刘洪等就像HP公司做的那样,自己设计激光打印机的控制器,再OEM外国公司的机芯,开发出了联想自主品牌的激光打印机。他们推出了一系列联想激光打印机,有A4纸的(LJ-1,LJ6A,……)、B4纸的(LJ4B)和A3纸的(LJ6C),由于采用了自己开发的ASIC芯片和嵌入式系统,有很高的性能价格比。如LJ4B激光打印机,因为市场上没有同类机器,所以每台的利润可以超过5000元。这样,联想激光打印机从无到有,在与HP等外国大公司的竞争中发展起来,后来成为国内激光打印机的第一品牌。当初,我们利用微机销售渠道,带动打印机等自主开发的配套产品,实践表明这条路子是可行的。可惜1995年后联想从“技工贸”转为“贸工技”,几乎取消了所有研发,发展ASIC技术的努力也中止了。

问:这也掀起了国内的第一次微机热,请问当时您的感觉中,国产微机的拉动市场效果如何?

答:中国有巨大的内需市场,一旦中文处理问题得到解决,微机就在各行各业迅速推广开来了,由此也促进了中国的信息化。在中国市场上,本国PC厂商有政府的支持,可以与跨国公司竞争。联想是1990年进入微机市场的。当时中国的主要几家PC公司是长城、浪潮、东海和联想,由于联想拥有微机主板自主设计能力,又有联想式汉卡的支持,能后来居上。1993年联想微机销售不好,主要是销售策略有问题,当时的“行业直销和和代理分销相结合”策略,造成了直销和分销的矛盾,代理制建立不起来,实际上只是靠行业直销。杨元庆“临危受命”领导微机部后,实行了完全由代理销售的策略,使联想微机迅速成为中国微机第一品牌。现在的中国市场上,中国PC公司占据了主要份额,不过,PC的核心技术还是被外国跨国公司垄断的。目前,在国家“核高基”重大专项支持下,我国科技人员和企业正在为建立自主计算机产业体系而努力,今后可以从较简单的“上网本”开始,采用自主核心技术(包括国产CPU和操作系统等),然后逐步摆脱被跨国公司控制核心技术的局面。