“清退”之后,超龄农民工怎么办?

最近,上海、天津、深圳、泰州、南昌、荆州、黄冈等地有关部门,纷纷出台规定,规范建筑施工企业用工年龄管理,限制或禁止“超龄”农民工从事建筑施工作业。这些举措在互联网上引起了不少争议。

“清退令”针对的是60周岁以上的农民工,他们是50、60年代出生,即我国第一代农民工。这批最早进城的那一代农民工,他们曾将血肉一起融筑在城市的钢筋水泥里。他们正迅速老去,不说城市本应有一份成果是属于他们的,至少,他们也应该获得一个安生的晚年。不可否认,这些举措是有为上了年纪的农民工的安全与健康着想的地方。现实是,对于相当数量的他们来说,却不是一件迫切的事情。

农民工制度

说到这里,我们必须了解这代农民工的“本质”:

这个源头得追溯到包产到户。从现在的很多资料看来,包产到户未必增加了农业生产的产量和生产的积极性,而是促进了东部农村轻工业化的积极性。第一波民工潮即所谓“离土不离乡,进厂不进城”,社队企业纷纷成了乡镇企业。而上述的农民工大多是跟随1984年以后的政策出来的。与此同时,沿海乡镇企业为主体的工业化浪潮试图吸纳这些过剩劳动力,到了80末、90年代初汇聚成了规模宏大的民工潮。他们像咸腌菜一般被挤在闷罐车里,到了城市得获取价格不菲的C级暂住证,要接受警察随时的盘问查证,最怕的是被收容遣送。

在一般的阶级叙事中,强调资本主义会不断挤压农民这类小生产者,使之失去生产资料,被迫离开土地,进入城市谋生,成为经典的无产阶级。而我国的户籍制度赋予了农民工这一个暧昧的称呼,强调了他们终究是农民,而工人只是人生的某些阶段才拥有的临时身份。

但需要说明,户籍制度本身是一种城乡不平等的结果。事实上正是从1984年启动城市改革起,城乡收入差别迅速扩大。到了90年代末,乡镇企业卷入世界市场而日益没落,同时在农业问题上,粮食价格下降了30%,占全国人口65%的农户储蓄余额不及城市居民储蓄余额的1/5。这种巨大的落差也是源源不断产生农民工的原因。

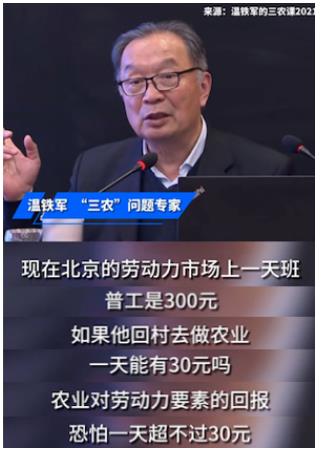

本质上,农村劳动力面对城乡有代差的收入(并不断扩大),甚至比城市无稳定职业者还要低,但是支出和城市比相差不大的情况下,以补贴家用的名义,被迫选择进城务工。而农民因为学历、技术和资源差异,又只能参与低收入、多数城市本地人不愿意从事的苦脏累的工种。

于是我们看到,两权分置的农村集体所有制的推行,使得农村剩余劳动力源源不断进入城市打工,资本可以在长期保持利润率而扩大再生产,形成正向循环。而大量农村劳动力涌入进一步形成内卷,导致相应的工种的劳动力价格进一步下跌;社会又通过留守儿童制度把子女的抚养即劳动力再生产构成,限制在消费水平低的农村,从而减少农民工的生活成本,并维系着这个结构——也就是长期维持在高于农村收入,但低于城市普通收入的情况,从而保持较高的剩余价值率。

农民工与建筑业

回到主题,为何清退高龄农民工,我们首先得了解建筑业。

建筑业自从90年代实行管理和劳务分离之后,成为农民工就业的主要行业之一,人数仅次于制造业,同时它又是灵活用工人数最高的行业。几个特点是:1.建筑业施工队多以村宗族为基础形成的圈子;2.构成上,第一代农民工数量远多于新生代农民工(80后农民工);3.相比于农民工整体数量在16年见顶的趋势,建筑业农民工顶峰来的更早。这意味着主流经济学家所谓“用工红利期”过去更快。

由于建筑业施工队很多是以村宗族为基础形成的圈子,十分依赖宗族间的互信,往往口头承诺工资,也不签订劳动合同。产业链自上而下建立起了“晚付制”:建筑公司先行垫付开发商工程款进行施工,包工头先行垫付建筑公司工程款进行施工,而建筑工人往往要等到工程结束或者年末统一支付。早些年每到年底,农民工讨薪的新闻登上头条,各级政府绞尽脑汁想解决这个问题。近几年通过国家展开根治拖欠运动,以建筑单位按月支付工资到指定账户的方式才得以好转。

我们知道,干建筑的一线工人都是辛苦活,甚至可以说拿命换钱的活。建筑业的无论哪一个工种,没有一样是不累的。比如工地开吊车,计件工就死命干(瓦工同理),点工也要干10小时才算一天,好在收入还不错;塔吊是天不亮爬上去,天黑了爬下来,多数时间闷在那个小盒子里;钢筋工,过去机械化程度不够高时,很多钢筋都是需要肩扛;在工地最被羡慕的就是水电工,往往一部切割机一部电锤,开槽阶段得让电锤震一天,比起其他工种,已经算是最轻松的了。(这里主要讨论的是一线农民工,而非工程师、设计师和监理这类的。)

老板们时常会感慨一线工人后继无人,如果说工厂是钱不给够新生农民工不愿意干,宁愿干外卖没活时吹风,那么建筑业是钱给够也不愿意干了。实际上多去和老一辈农民工聊聊,如果不是为了挣钱养家,给儿挣彩礼或讨媳妇的钱,多半也不会去从事这种无保障的活。老辈农民工能吃苦,这种吃苦的韧性是种田中磨出来的。农忙时不必说,农闲时也要堆肥,悉心照料作物以后依旧要靠天吃饭。相比而言,工地钱能给够,即使又危险又累,为了养家糊口不是无法忍受。

于是我们看到,新生代农民工在工地数量稀少,上了年纪的农民工拖着隐患的身子继续高强度地干活。令人担忧的是老龄化带来的事故率,21年像多省的建筑业安全事故比起之前出现“双升”,如湖北省比20年安全事故和死亡数增加了71起和74人,广东、江西、天津等事故率和死亡人数相比以前都有所增加。这其中,高龄民工不能胜任而工亡的概率明显高于青壮年工人,对于施工单位来说高龄民工就是一个潜在的人事“炸弹”。以上都是政策上清退高龄农民工的背景。

清退之后,应该直面问题:

限制超龄农民工规定出台后,舆论上有两种观点;一种是认为高龄农民工出事率高,出于安全或者稳定的考虑地方这样做是可以理解的;一种典型的观点认为政府是没有理由干预市场,这样显然是伤害了农民工的利益,虎嗅就网转发了一篇爆款的文章,大意是作者清楚农民工想要的,对于这些超龄农民工,他们有自由售卖自己劳动力的神圣权利,而不应该被地方政府以安全为名义去剥夺他们售卖劳动力的自由。建议相关部门不要管,这是雇主与雇员之间自由决定的事情。

针对第一类观点,如果按年龄一刀切肯定是不负责任的,是一种懒政,忽视了农民工转业的困难,也没有去了解农民工到了高龄还被“推拉”进工地的社会原因;而虎嗅那篇则充斥着新自由主义的市场万能论的陈年老味,把雇主的责任抛得一干二净。

恰恰相反,当下农民工的许多困境是植根于新自由主义理论核心之一的外包生产制度之中(笔者在这里下个论断:新自由主义就是基于外包的轻资产主义)。当前农民工的安全问题频发,一个重要原因是施工企业存在工程项目的层层分包、转包,导致对施工安全监管不严和事故发生后责任分摊。

某种意义上,对高龄工人清之不问的态度,其实也是变相交给市场,并不比痛惜失去廉价劳力的论调高明许多。虽说在我国60周岁已经达到了法定退休年龄,但相当多的一代农民工是被排斥在城镇职工养老保险体系之外(同时他们又是发达地区的滚存养老保险基金的贡献者),清退后他们可能仍有寻找工作的需求,应该说,社会对于农民工的就业保障/促进是不足的,这里需要有关部门对他们进行其他社会技能的职业培训,若是回乡则需要有关部门与所在乡村进行对接。

清退高龄农民工让善于规避用工责任的建企失去一些廉价劳动力,可即便建筑业一线工价上来了,能够预见的是依旧鲜少年轻人愿意入行,这也是因为在现在的劳务分包体系下,建筑施工用工权益情况远没有达到一个健康的状态。国内装配式建筑技术在人力开始短缺的情况下续一口气,但对于大型结构负责的综合体还不适用,在新项目占比里还非常低,也就是说,新技术显然目前还无法解决行业老龄化问题。

这也未必是坏事,当下的建筑业十分需要劳务分包制度的变革,推行职工化实名制,跟上社保,改善劳动环境。当然,前提是在一波一波土木劝退潮中的施工技术人员的断层没有先于一线工人。