无人区深处的“小特区”嘎措:我们如何实现共同富裕?

导语

记工分,分口粮,统一分配收入……这些早已在中国大部分地区消失的上世纪六七十年代人民公社时期流行的经营形式,却在青藏高原之上、处于无人区深处的西藏双湖县嘎措乡保留着,并深受老百姓拥护。

恶劣的自然条件,让嘎措乡牧民群众认识到,只有集体的力量才能战胜自然灾害,在上世纪80年代落实家庭承包责任制时,他们毅然决定继续走集体化道路。一套按产值、产量记工分,多劳多得,按劳计酬的生产责任制,成为升级版的“人民公社”制度,克服了“大锅饭”的缺点,让嘎措的牧民们真正走上了一条富裕之路。

本文作者通过跨越30年的7次对嘎措的深入走访,详实地记录了嘎措乡牧民缘何选择走集体化道路,以及其中的艰辛与收获。

本文作者唐召明(左一)与孙光明(左二)一家在拉萨西藏自治区招待所楼前合影留念(旺堆1990年摄)| 图片来源:人民资讯网

前两年,我有机会再次从西藏自治区那曲市双湖县驱车出发,沿着一条新修的村级公路,来到位于藏北无人区深处的小康示范村——双湖县嘎措乡。

这是我30多年后的第七次来到嘎措乡。当我又一次站在这个令我魂牵梦绕、已建成现代化小康示范村的地方时,不由得想起它走集体化道路的许多往事。

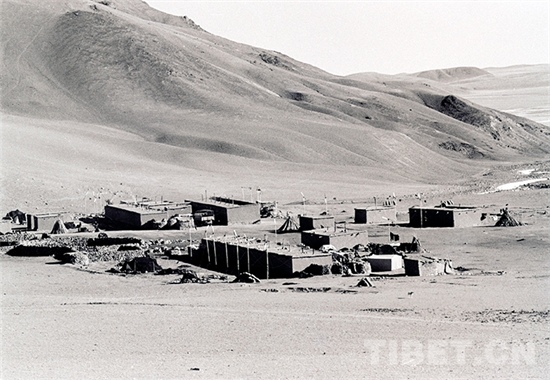

这是嘎措乡政府所在地的一村村貌

图片来源:唐召明1988年摄

嘎措乡一直以来是一个在政治和经济上的“小特区”——整个西藏自治区仅有的一个未实现牲畜私有的乡。这里至今仍然保留着“人民公社”时期的集体经济,实行专业化分工,并成为西藏最为富裕的乡村。

记工分,分口粮,统一分配收入……这些上世纪六七十年代人民公社时期流行的经营形式,对许多人来说,早已成为历史记忆,但在嘎措乡,不是历史,而是现实。

这是嘎措乡一村乡会计兼一村村委会主任多吉坐在大羊圈的地上,向村民介绍工分的登记情况 | 图片来源:唐召明1988年摄

那是1988年初冬,我搭车来到那曲地区双湖办事处(现那曲市双湖县)嘎措乡采访。一天夜晚,在明亮的汽灯下,嘎措乡副乡长琼沛和乡会计兼一村村委会主任多吉应我之邀,来到我所借住的日玛家里介绍情况。

我眼前的副乡长琼沛是第五届全国人大代表。他跨进过中学大门,但只读了一年,是乡村干部里文化程度最高的一位。他40岁左右,穿着很朴素,一件光板老羊皮袄,经常穿在身上。不了解的人很难看出他是这里的干部。可是,他给人的印象却是精明能干。

身边的乡会计兼一村村委会主任多吉40多岁,显得很沉稳,头上戴一顶蓝色单帽,黑白两色的藏袍,腰前总是挂着他最为欣赏的装饰物,一个装有5发步枪子弹的银制弹夹。

谈起人民公社时期的集体生产,对吃“大锅饭”式的经营管理方式,现在没有人再感兴趣了。可是嘎措乡为什么至今还保留着人民公社的集体生产经营形式,有没有吃“大锅饭”的现象,群众拥护吗?我向副乡长琼沛提出这一问题。

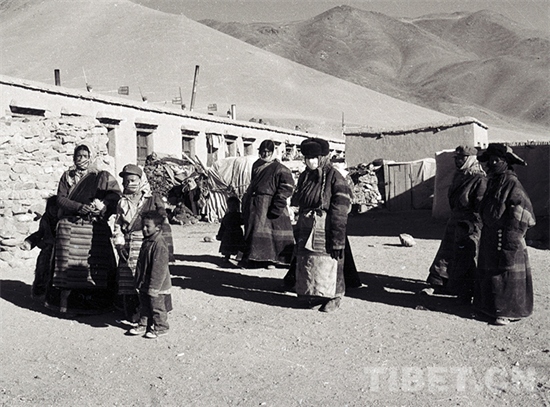

这是定居在嘎措乡一村的妇女和儿童

图片来源:唐召明1988年摄

他毫不犹豫地告诉我,今天的嘎措乡干部群众全都拥护集体生产经营方式在这里存在下去。虽然嘎措乡保留了集体经营,但现在的集体经营方式克服了过去吃“大锅饭”的缺点,实行的是一种多劳多得,按劳计酬的很详细的生产责任制,是升级版的“人民公社”制度。

多吉拿出乡里经过几年不断完善形成的一本厚厚的责任制细则念给我听。

嘎措乡现有34232头(只)牲畜,拥有50个牧场。实行集体经营管理,可以合理安排科学放牧。根据实际情况,划分为公牦牛牧场、母牦牛牧场、公绵羊牧场、母绵羊牧场、公山羊牧场、母山羊牧场等。根据劳动量,每个牧场分别安排二至四人负责放牧。这样划分安排,便于科学放牧管理,接羔育幼,同时也便于生产责任制的落实。

比如,放牧成年母绵羊的牧场,4个人负责管理,放牧600至700只羊。如果放牧的母绵羊膘肥体壮,每只羊记0.0175个工分。产羔季节,根据羊羔情况,分为一、二、三等。一等羊羔每只记5.5个工分,二等羊羔每只记4.5个工分,三等的记3.5个工分。放牧成年母牦牛的牧场,二人负责管理,放牧100至150头牦牛。如果放牧的母牦牛膘肥体壮,每头牛记0.12个工分。产犊季节,牛犊也分为一、二、三等。一等牛犊每头记11.3个工分,二等记9.3个工分,三等记7.3个工分。以村为单位挑选出来的体质差的牦牛、绵羊、山羊分别集中一起放牧。如体弱的牦牛,每个牧场安排二人,放牧80至100头,如果放牧得好,每头记0.1833个工分……

嘎措乡根据本地实际,制定了畜产品的预算方法。预算是以过去5年畜产品的平均指标为基础制定的,超过部分按80%奖励。如果不是因为自然灾害造成不可避免的损失,大畜死亡超过了规定的5%,则按超出部分数量扣罚年底工分。

这是嘎措乡一位小学生利用业余时间,在帮助村民拽拉不肯挪步的羊只统一去挤奶。这种劳动到年底也可获得一定的工分收入 | 图片来源:唐召明2001年摄

1985年4月,嘎措乡按产值修订的计分标准册,其中包括劳动项目、劳动量、工分标准等项目。我看到的一册,其中规定的条款就达到230多项,对不同季节,不同条件下,不同质量的每项劳动都作了详尽的规定,工分标准精确到小数点后的七位数。在这闭塞偏远的荒原小村,这种精确的管理,真使我吃惊,这种认真精神更使我敬佩。

乡会计、村委会主任(原叫村长)多吉说,牧场里有放牧技术的可以多挣工分,没有放牧技术的也可做别的事情,但工分挣的会少一些。

这是从西藏南木林县来嘎措乡揉皮子“打工”

的藏族农民工 | 图片来源:唐召明1988年摄

副乡长琼沛接着又谈到,七八月份剪羊毛期间,剪大羊的羊毛每斤记工分0.142857分。村里老弱病残者捡的羊毛只要收拾干净,达到规定的标准同样记工分。老弱病残做捻线、缝纫、抓绒等力所能及的劳务也都有不同的工分标准。

“你们这样细的工分标准谁来统计负责呢?”我问。

“两个村的村委会副主任负责。”他回答。

乡长琼沛对他们的责任制了如指掌、充满信心,谈起现在这种集体经营的好处滔滔不绝。

集体经营比起牲畜分到各家各户的个体经营,能发挥个人所长,会放牛的牧牛,会放羊的牧羊。即使那些老弱病残者,也给他们安排恰如其分的劳务,如捻线、缝纫、织帐篷、抓绒等,使他们有所劳,有所获,既不浪费劳力,又可使集体增产增收。

一家一户放牧,很难结束游牧生活。集体生产为牧民从游牧走向定居创造了条件。

无人区雪灾频繁,一家一户个体放牧难以抵御雪灾的袭击。集体力量大,能够更加有效地战胜自然灾害。

现在,嘎措乡的集体仓库每年都储备着砖茶、粮食、墨镜、铁锹、活动式的毡毛羊圈、牛羊饲料、牛羊粪燃料等抗灾救灾物资。

这是嘎措乡牧人用绳子拴住羊角后,统一待挤羊奶的羊群 | 图片来源:唐召明2001年摄

嘎措乡集体经济一天天壮大,人民的生活迅速提高,靠的是什么?干部们都说,这是靠党的领导和全乡人民的共同奋斗。牧民们说,是干部好,是乡书记白玛他们带领全乡走上社会主义道路,我们才有今天的好生活。

50多岁的牧女嘎尔玛,向我谈起白玛,满怀深情地说:

“天上的星星有千颗,数白玛的这颗星星最亮。他整天为大家东奔西跑忙碌,到年底我们让他拿全乡中的最高分,他却从来不要,他可是天下的好书记。”

嘎措乡牧民人均收入连年提高,牧民群众都要求白玛书记拿全乡的最高工分,可他每年都不要,和乡长嘎多、副乡长琼沛一起只拿中上等工分。在白玛书记的带动下,村委会主任也从来没拿过全村的最高工分。

1976年,西藏拉开开发藏北无人区大幕,为解决草畜矛盾,申扎县嘎措乡牧民群众赶着牛羊,连同乡名一起北迁到无人区。那时,嘎措乡空旷的草原上没有一个羊圈和一间房屋。白玛书记带领全乡男女老少自己动手建设了新家园。

搬进无人区的第一年,嘎措乡有60户人家,345人。到1987年底,已发展到74户、385人。1987年冬至1988年春,嘎措乡遭受特大雪灾,1988年人均收入仍达到1000元,比十年前刚进无人区时的人均收入290元增加了好几倍。全乡总收入由10年前的17万元,增加到40万元。嘎措乡家家户户有肉、有粮吃,家家有存粮,多则几万斤,少则几千斤。嘎措乡由搬迁前的最贫困乡村一下子变为西藏最为富裕的乡村。

1978年改革开放以来,我国农村的多数地区实行了包产到户、包干到户等多种形式的家庭为基础的联产承包责任制。当时,西藏牧区实行了牲畜私有私养。而为什么过去生产最落后的无人区的一角保留了集体生产经营方式?这究竟是顺其自然,还是少数人的个人意志?我带着疑问,走访了许多牧民群众。他们的谈话是一致的,那就是拥护集体经济,反对这里实行牲畜归户、私有私养的个体经营。

随着采访的深入,我的疑团渐渐解开,他们的抉择是对的。因为他们生活在这里,了解这里的一山一水一草一木,了解这里的自然和社会。嘎措乡周围雪山、湖泊交错分布,年平均气温零下13度,没有无霜期,年降水量只有200毫米,大部分是高山半荒漠草场。一年8级大风有100天左右,4至8级大风一年200天左右,嘎措乡海拔约有5000米,高寒缺氧。恶劣的自然环境使嘎措乡牧民群众选择了集体经营。这是他们实践经验的总结,其中包含着血泪换来的代价。

历经沧桑的扎巴老牧人认为,这里只有实行集体经营才能更好地生存。不然,嘎措乡不会有今天这样高的生活水平。他说,如果嘎措乡没有搬迁到无人区,依然是在申扎县的话,他和别的牧民一样会投票赞同实行“牲畜归户、私有私养、自主经营、长期不变”的牧业生产责任制。因为那里和无人区不同。那里气候好,水草丰美,人烟比这里稠密,淡水小河流很多,而且能播种青稞草和大路菜。而这里却恰恰相反,恶劣的自然环境不去说,就连人畜饮水都较为困难。虽说这里湖泊星罗棋布,但很多水不能饮用。如果这里牲畜分到户,一家一户的牲畜放牧在自己的草场上,许多家庭不可能赶着牲畜走很远的路,人畜饮水会遇到很多困难。嘎措乡两个村现在只有第一村有个水磨。如果分散经营,牧民们磨青稞都成了问题。扎巴老牧人感慨地说:“就凭这一点,我们这里也不能搞个体经营。”

这是嘎措乡缝纫组牧人在缝制藏装。他们的专业化劳动,到年底也是按照工分的高低,按劳取酬 | 图片来源:唐召明2009年摄

扎巴回忆1983年乡里选择集体经营时的情景说,西藏落实家庭承包责任制,工作组来到嘎措乡向牧民群众宣传新政策,全乡群众却来了个大投票,以70%以上的投票票数,决定继续走集体化道路。因为一场惨痛的教训让人记忆深刻:

一位放牧员赶着上千的羊群在湖边放牧,突遭狂风袭击,一些羊被刮进湖里,放牧员舍生救羊,终因体力不支献出了宝贵生命。

在人与大自然的抗衡中,嘎措乡牧民群众充分认识到,一家一户的分散经营难以抵御频繁的自然灾害,只有大家拧成一股绳才是出路。

按照我国农村的经验,劳力少的人家愿意走集体化的道路。那么,劳力多的人家态度又怎样呢?为了弄清这个问题,我访问了村里劳力多、生活富裕的扎风一家。他家十口人,八个劳力,1987年他全家人纯收入达到1.6万多元。扎风说:

“这里的集体经营是多劳多得,许多事不用个人操心,世上再没有比这更好的集体了。如果谁主张牲畜分到户,我首先不答应。”

才旦罗布是位腿脚不便的残疾人,50多岁。他家四口人,除他外,有三个整劳力。1987年分配时全家人纯收入5000多元。他也赞同走集体化道路。他说,

嘎措乡总结出的一套按产值、产量记工分的方法,减少了吃“大锅饭”现象,使他们真正走上了一条富裕之路。

我下决心要刨根寻底。最后我访问了劳力很少的人家。中年妇女索南卓玛,家中四口人,只有她一个整劳力,她的两个孩子和老母亲在家。索南卓玛动情地说,

“若不是集体存在,阿妈和我的大孩子干些力所能及的劳动,我一个人无论如何养不了这个家。”

1987年,她家纯收入1000多元。

我还走访了牧人才让和次哲,他们也都异口同声地拥护和赞成今天的集体经营,不同意嘎措乡实行牲畜私有私养。

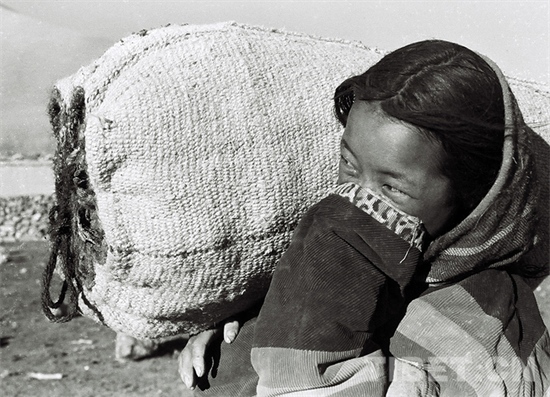

这是一名小学生利用业余时间捡拾牛粪,然后肩扛装好的成袋牛粪去交集体作燃料。这种劳动到年底也可获得一定的工分收入 | 图片来源:唐召明1988年摄

责任制再具体再细致,也不可能无所不包。集体经营下实行责任制,也还需要发扬集体主义精神。我在这里看到,村民们精神面貌很好,遇到那些难以过细分工的劳动,他们表现了共同劳动的积极性,大家团结友爱,这无疑是他们集体经营的重要基础。

目前,嘎措乡已全部实现定居、通路、通电、通讯和通广播电视,成为藏北高原远近闻名的小康示范村,牧民的幸福生活犹如芝麻开花节节高。