公安内部罕见揭秘: 83起案件背后的黑恶“保护伞”真相

张应立

宁波市公安局北仑分局

【导读】近日,唐山打人案背后的黑恶势力“保护伞”终于浮出水面。黑恶势力屡禁不止,说明“打伞”工作依然艰巨,扫黑问题仍有待深入研究。

本文弥补“保护伞”问题实证研究的空白,通过对83起案例的分析,探讨“保护伞”的规律特征及其治理对策。作者指出,当前黑恶势力“保护伞”呈现以下特点:(1)主体特征上,充当保护伞的以基层民警、街道乡镇社区(村)干部居多,较突出的问题是村干部在黑恶势力中起组织领导作用;(2)组织特征上,单独保护和共同或结伙保护并存,更危险的一种是对抗中央战略决策的伞外有伞、伞伞相护局面,应引起特别关注;(3)动机特征上,具有逐利性和互利性;(4)行为特征上,保护行为具有多样性,这与“保护伞”拥有的资源正相关,权力越大,资源越多,能够提供保护的方式也就越多,一些黑恶势力甚至注重捞取政治资本;(5)时空特征上,提供的保护时间以黑恶势力活动中为主,并向黑恶势力活动前、打击中、活动后蔓延;(6)对象特征上,保护的对象以恶势力为主,一些保护伴随着从恶势力向黑社会性质组织演变发展的全过程。

黑恶势力“保护伞”的滋生,既有社会风气不正、对保护伞打击乏力等社会原因,也有充当“保护伞”的党员干部和公职人员信仰迷失、抵御力下降等个人原因。作者认为,要重点克服两种错误认识:一是在一些基层领导干部中,存在“黑恶势力具有一定合理性”的认识;二是“深挖保护伞就是给单位抹黑”的认识。在此基础上,强化组织领导和队伍建设,坚持对黑恶势力和保护伞的“两个零容忍”原则,才能真正杜绝黑恶现象。

本文原载《湖北警官学院学报》2019年第6期,原标题为《黑恶势力保护伞问题实证研究——以中央纪委国家监察委网站通报的83 起保护伞案件为例》,仅代表作者本人观点,特此编发,供诸君参考。

黑恶势力保护伞问题实证研究

——以中央纪委国家监察委网站通报的

83起保护伞案件为例

为期三年的“扫黑除恶”专项斗争是党中央作出的事关社会稳定和国家长治久安,事关民心向背和基层政权巩固的重大战略决策。当前,“扫黑除恶”既是党委政府和司法机关的工作重点,也是理论研究的热点。黑恶势力对保护伞的依赖关系,决定了“打伞破网”是“扫黑除恶”战略能否取得决定性胜利的关键,保护伞不除,旧的黑恶势力被打掉后,新的黑恶势力又会不断地冒出来。同“扫黑除恶”的热点效应不相适应的是,理论界对“保护伞”问题关注力度还远远不够。根据对中国知网期刊网的检索,截止2019年3月4日,以“打黑除恶”为关键词的文章有229篇,而以“黑恶势力保护伞”为关键词的文章仅25篇。现有的黑恶势力“保护伞”问题研究以思辨为主,鲜见实证研究。犯罪学研究不能坐而论道,保护伞问题研究也是一样。要深入实践,揭示保护伞的规律特点,进而寻找有针对性的治理保护伞问题的对策,助推“扫黑除恶”斗争走向深入。有感于保护伞问题实证研究的匮乏,为弥补这一缺陷,笔者以中纪委国家监察委网站2018年1月至2019年1月间公布的83起保护伞案件为样本,对黑恶势力的保护伞问题进行分析研究,探索保护伞特点规律,寻求治理保护伞问题的对策。

▍本文的研究对象和研究方法

案件资料收集困难是制约保护伞问题实证研究的最重要瓶颈。中央决定实施“扫黑除恶”战略之前,各类媒体对保护伞案件的通报披露都是零星的。2018年年初,中央部署开展“扫黑除恶”专项斗争以来,中纪委国家监察委网站陆续通报了一批保护伞案件的查处情况,一些媒体也跟进并进行了深度报道,这为我们开展保护伞问题开展实证研究提供了便利。根据笔者的检索,2018年1月至2019年1月一年时间里中纪委国家监察委网站先后公布了83起保护伞案件,本文以这83起保护伞案件为研究对象开展研究。

本文采用了文献检索追踪、数据统计分析、专家座谈等方法。通过检索收集83起保护伞案件及相关的资料,从保护伞主体特征、组织特征、时空特征、行为特征、思想动机特征及对象特征等六个维度进行统计分析,梳理出保护伞的特点规律。在此基础上召集有志于“扫黑除恶”的资深法官、检察官、扫黑警官及专家学者等参加的座谈会,研讨黑恶势力保护伞的特点原因,寻求治理黑恶势力保护伞的对策。

▍当前黑恶势力“保护伞”的特点

从83起保护伞案件来看,当前的黑恶势力“保护伞”呈现以下特点:

(一)主体特征:充当保护伞的以基层民警、街道乡镇社区(村)干部居多

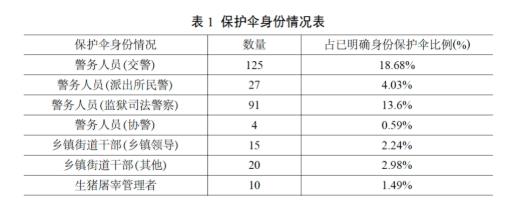

根据梳理统计,83个保护伞案件中明确了职业身份的有669人,其中民警259人,这259个民警中除了省厅市局(设区的市)26人外,其他233人均为区县级公安机关的民警,占已明确身份的保护伞总数的34.8%,占民警身份保护伞的89.96%。也就是说,83起“保护伞”案件反映出1/3以上的“保护伞”是基层民警。当然,充当“保护伞”的基层民警绝大多数担任一定职务,有派出所所长、副所长,刑侦或治安大队中队长、大队长,有副局长,甚至是局长,等等。以往研究中交警充当黑恶势力“保护伞”的较为少见,但这83起保护伞案件中,有两起窝案,涉及车保恶势力和路霸,由此,基层交警充当保护伞现象开始凸显。259个充当保护伞的民警中交警竟然达到125人,占充当保护伞的民警数的48.3%,占已明身份的保护伞数的18.68%。由于抽取的样本是中纪委国家监察委网站2018年1月至2019年1月时间段内公布的保护伞案例,其与这一时间段内打击揭露出来的保护伞有关,具有偶然性和局限性,因而交警充当保护伞比例较高具有或然性。座谈中,专家学者及实务部门资深扫黑检察官、法官指出,交警受职责所限充当保护伞比例要远低于样本水平。监狱系统充当黑恶势力保护伞以前极少曝光。83个保护伞案件中有一起是监狱系统充当保护伞的窝案,从省监狱管理局主要领导到监狱领导、管教干部共91人为一个黑老大充当保护伞。可以看出,监狱系统是除公安系统以外的充当保护伞最多的群体,占已明身份的保护伞数的13.6%。监狱里腐败问题集中反映在对包括黑恶势力在内的服刑人员的非法减刑上,与会的资深法官、检察官、警官与专家学者认为,监狱系统黑恶势力保护伞比例水平真实、可信。从样本案件来看,街道乡镇、社区(村)干部充当保护伞达46人以上,占已明身份保护伞的6.87%,其中社区(村)书记、村长11人,街道乡镇书记、乡长、副书记、副乡长(主任)15人,另外20人是街道乡镇的中层干部。值得注意的是,村长、书记除了充当黑恶势力保护伞外,更突出的问题是其在黑恶势力中起组织领导作用。中纪委通报的五起典型的保护伞案件中,第一起就是村书记组织领导的黑社会性质组织案件,河北、山东、广东、陕西、福建等地纪委监察委均通报过村官组织领导黑恶势力犯罪的案件。83起保护伞案件中有7起是给普通村官组织领导的黑社会组织案件提供保护的,有16起是给村长、书记为首的恶势力团伙提供保护的,也就是说83起保护伞案件中有27.7%是给村官组织领导的黑恶势力提供保护的。村官组织领导黑社会组织腐蚀性强,对基层政权巩固,及党和政府在人民群众中的形象危害最直接。83起保护伞案件中共有基层民警与其他街道乡镇的基层干部279人充当保护伞,占已明身份的保护伞数的41.7%。保护伞身份的这一重要特征佐证了中央将巩固基层政权作为“扫黑除恶”战略目标的科学性。应当注意的是,中纪委国家监察委网站2018年1月至2019年1月在通报83起保护伞案件的同时,还通报了28起村级班子成员及党员村民涉黑涉恶案件,其中普通群众2人,党员村民小组长2人,老年协会会长1人,其他23人均为村长、书记等村官。2018年1月至2019年1月中纪委国家监察委网站通报涉黑涉恶及腐败问题案件共111起,其中村官涉黑涉恶及充当保护伞的案件就达51起,占同期通报的全部涉黑涉恶及腐败问题案件的45.9%。保护伞的身份情况见表1。

(二)组织特征:单独保护和共同或结伙保护并存

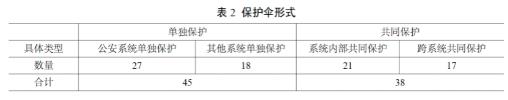

83起保护伞案件中单独保护的有45起,占保护伞案件样本数的54.2%,表明超过半数以上的保护是单独的。共同或者结伙充当保护伞的有38起,占保护伞案件的45.8%,说明共同保护或者结伙保护的具有相当的普遍性,也反映出当前保护伞问题的严重性。单独保护中,公安民警充当保护的有27起,占单独充当保护的60%,其中普通民警仅4人,其他都是担任一定职务的民警所为。这与公安民警职责权限有关,一是基层一线民警个人权限较大,特别是一些现场执法民警;二是尽管程序法上均要求两人以上执法,但由于基层警力严重不足,一人执法或者一个民警带领若干协警执法的现象较多见;三是90%以上公安执法任务是由基层完成的,事多人少监督滞后乏力。上述因素综合作用导致少数民警甚至协警得以充当起黑恶势力的“保护伞”。38起共同保护或者结伙保护涉及624人以上,平均每起案件有16个以上共同或结伙充当保护伞,可见,个案如果是共同或结伙保护的,保护伞的规模都较大;另一方面也说明保护伞的窝案比例较高,应当引起高度重视。

共同保护有的是众多保护伞有意识联手提供的,也有的虽不是有意识共同保护,但保护伞们对被保护对象均心知肚明形成一种默契。还有一种更危险的共同保护是在“扫黑除恶”行动中临时纠集形成的,进而呈现出伞外有伞、伞伞相护的局面,这种在“扫黑除恶”中临时形成的共同保护有对抗中央战略决策的嫌疑,应当引起特别关注。共同保护又分系统内的共同保护和跨部门跨系统的共同保护两种。案件性质越恶劣,影响越大,作案时间越长,充当保护伞的人数就会越多,保护伞的网络就越大,有意识的共同保护就越明显,跨部门保护成分就越大。83起保护伞案件中,哈尔滨市市区两级108名交警和14名公管共同充当了7个车保恶势力团伙的保护伞,是有意识的以交警为主的跨系统的共同保护;浙江杭州虞关荣黑社会案件仅逮捕的省市区三级公职人员就达27人,是一起以公安为主的跨系统共同保护案件;广东清远市清城区罗氏兄弟黑社会组织保护伞案件,市区两级公安机关有29名民警涉案充当了保护伞,其中任市局副局长兼分局局长的1人,任分局副局长的2人,29名涉案民警中已有5人被移交司法机关追究刑事责任,该案件是典型的公安系统内部共同保护的案件。保护伞保护形式见表2。

(三)动机特征:逐利性和互利性

根据对83个保护伞案例的梳理,充当保护伞最重要的动机是经济因素即逐利性,有受贿的,有接受利益输送的,有在黑恶势力非法经营里面投资入股分红的,有既受贿又接受利益输送或者又在黑恶势力非法经营里面投资入股分红的。受贿是最主要的逐利形式,83个充当保护伞案件中51个是受贿,比例高达61.4%,如果加上受贿且接受利益输送或受贿且在黑恶势力非法经营中投资入股分红的,则受贿因素在充当保护伞原因中比例高达74.7%。杭州虞关荣黑社会保护伞案件中,27名被追究刑事责任的保护伞均被认定犯有受贿罪。83起保护伞案件中因利益输送充当保护伞的有13起,占通报的保护伞案件的15.7%。利益输送有的是直接输送给保护伞本人,也有输送给保护伞的配偶或近亲属。湖南永州郭怀安黑社会性质组织案,郭怀安早在上世纪90年代就通过向时任湖南省公安厅副厅长杨某的妻子输送利益,关键时刻让杨副厅长出面打招呼,2006年在杨某的干预下,郭怀安得以重罪轻判,出狱后又因杨某打招呼,郭的6个情妇及私生子得以落户。每起保护伞案件里都可以看到“黑金”的身影,正是由于“黑金”的作用,一些党员干部和公职人员才充当保护伞。充当保护伞原因情况见表3。

(四)行为特征:保护行为具有多样性

通风报信、包庇、纵容是最为常见的保护方式。应当注意的是保护伞在提供保护时往往是多种形式并用,单纯运用一种方式保护的不多,更多的是多种保护方式并用。保护方式与保护伞拥有的资源正相关,受保护伞掌握的资源限制,保护伞权力大资源多,能够提供保护的方式也就会越多,反之保护伞权力小资源少能够提供的保护方式往往就较为单一。如公安机关的110工作人员,派出所接警平台的协警,充当保护伞的,只能是接到警情举报获悉出警情况,及时给黑恶势力团伙通风报信,让其避避风头。从83起保护伞案件来看,有通风报信的16起,占全部保护伞案件的19.27%,单纯的通风报信的10起,占全部保护伞案件的12.04%。保护方式也随着国家政策、法律的调整变化而发展变化。刑事诉讼法的修订中对具有人大代表等身份的嫌疑人有特殊规定,一些黑恶势力的首犯或骨干分子注重捞取政治资本,一些保护伞通过为黑恶势力的首犯或骨干牟取人大代表等政治资本来给黑恶势力提供保护。83起保护伞案件中有4起是帮助黑恶势力的首犯或骨干捞取政治资本。此外还有帮助黑恶势力承揽工程项目牟利,为黑恶势力骗取国家资产、财政补助等提供帮助的,甚至邀请黑恶势力参与执法或者非法授予黑恶势力执法权的,等等。保护伞保护方式见表4。

(五)时空特征:提供的保护时间以黑恶势力活动中为主,并向黑恶势力活动前、打击中、活动后蔓延

83起保护伞案件中,35起是发生在黑恶势力违法犯罪活动中,占全部保护伞案件的42.17%;20起发生在打击黑恶势力违法犯罪的行动中,占全部保护伞案件的24.06%;23起发生在黑恶势力违法犯罪活动中和打击黑恶势力违法犯罪活动中,占全部保护伞案件的27.71%。三项合计,发生在黑恶势力活动中打击中的保护行为占全部保护活动的93.94%,极少数发生在黑恶势力违法犯罪活动前的。广西打掉的一个派出所所长充当保护伞案件中,黑恶势力活动前通过中介找到该派出所所长,许诺给好处后,再前往该所长的辖区活动,该所长的保护贯穿黑恶势力违法犯罪前和活动中。黑恶势力违法犯罪活动后的保护是指被打击处理后的保护,山西监狱系统系列涉黑涉恶腐败案件就是因黑老大任爱军被判处无期徒刑,因其在服刑、减刑中提供系统性保护,导致一个被判处无期徒刑的黑老大服刑不到十年就刑满释放。83起保护伞案件中另一起发生在黑恶势力违法犯罪活动后的案件是黑老大被判处有期徒刑缓期执行,在缓刑期间属地司法所长因在黑老大非法经营中投资入股分红而不履行职责,导致该黑老大缓刑期内较长时间脱管,且又犯下了新的严重罪行。保护伞提供保护的时空情况见表5。

(六)对象特征:保护的对象以恶势力为主,一些保护伴随着从恶势力向黑社会性质组织演变发展的全过程

83个保护伞案件中,54个是为恶势力团伙提供保护的,占保护伞全部样本数的65.06%,29个为黑社会性质组织提供保护的,占保护伞全部样本数的34.94%。保护对象这一情况与笔者曾经对我国黑社会发展阶段的判断相吻合,笔者认为当前我国的黑社会正处在向成熟期迈进的阶段,成熟的黑社会性质组织并不多,大量的是恶势力处在向黑社会性质组织发展演变的过程中。一些保护行为贯穿了由恶势力团伙向黑社会性质组织发展演变的整个过程,如果缺乏保护伞的保护行为,则恶势力团伙就会被铲除,其向黑社会性质组织的发展就会中断。2018年10月,中央纪委国家监委公开曝光了五起涉黑涉恶腐败和“保护伞”典型案例,其中湖南长沙的文烈宏黑社会组织案中的保护伞保护行为贯穿了该团伙坐大成势的全过程。正是由于原湖南省公安厅常务副厅长周符波,原湖南省纪委副书记李政科,原长沙市委常委、宣传部长张湘涛,原长沙市公安局常务副局长单大勇等人不遗余力的保护,在20多年的时间里,文烈宏从一个靠街头打打杀杀的流氓混混,发展成长沙有较大影响的黑社会组织老大。周符波在邵阳市当副市长时就是文烈宏赌场、娱乐场所及饭桌上的常客,其嗜赌欠下巨额赌债,在追求升官时运作的钱,也均是文烈宏所出,周符波由此沦为文烈宏的一条走狗,从而导致周符波多次在文烈宏黑社会性质组织案发可能遭受毁灭性打击时出手相救;张相涛在任长沙市望城县委副书记、县长、书记期间给了文烈宏大力支持,文烈宏给张相涛巨额回报,案发时张相涛被追缴1.6亿赃款及二十余套房产。我国大陆地区的黑社会性质组织主要是由恶势力团伙发展而成,少数是境外黑社会组织渗透进来的。恶势力向黑社会性质组织的发展演变均离不开保护伞的保护,少了保护伞的保护,恶势力就会被司法机关铲除。从这个意义上来说,凡是黑社会性质组织案件均存在着保护伞,所谓“有黑必有伞”。

▍黑恶势力保护伞滋生的原因分析

有学者认为,保护伞的滋生一般有政治的、经济的和社会的三个方面原因,笔者认为保护伞的滋生与发展既有充当保护伞的党员干部及公职人员的自身因素,也有腐败丛生等社会因素。自身因素是内因,是充当保护伞的决定性因素。

(一)社会因素

滋生保护伞的社会因素主要表现为社会风气不正、对保护伞的查处打击乏力等方面。

1.社会风气不正

所谓社会风气是指社会上或集团内部普遍的好恶取向,表现为社会成员的思想认识、价值观念、行为意向、行为方式甚至嗜好和习惯的竞相仿效。违法犯罪问题严重与否,与一个地区社会风气好坏负相关。社会风气越好,则该地区违法犯罪问题越轻,反之,社会风气越坏则违法犯罪越猖獗。一定意义上讲,违法犯罪猖獗是社会风气不正所致。黑恶势力是一个地区违法犯罪严重化的重要标志,也是违法犯罪发展的必然结果,而黑恶势力的滋生与发展离不开保护伞的保护,一些地区出现的有恶不除、有黑不扫,不仅是部分党委政府及职能部门的失职渎职、疏于监管,更重要的是保护伞在作怪。社会风气不正,体现在理想信念缺失,拜金主义盛行,买官卖官、贪污受贿等腐败丛生等方面。一般发生保护伞事件的单位都存在着严重的风气不正问题,保护伞的保护行为越严重,参与对黑恶势力保护的人越多,则该部门单位风气不正也就越严重。浙江打掉的徐栋杰黑社会性质组织案件,目前为止被逮捕判刑的区级公安机关中层以上干部七人,其中三人曾在一个党委班子里共过事。中央纪委国家监察委在通报分析山西监狱系统充当黑老大任爱军保护伞窝案时指出:“山西监狱系统‘圈子文化’‘打招呼文化’盛行,在钱色利诱和黑恶势力威胁下充当保护伞。”。

2.对保护伞打击乏力

对保护伞打击乏力,保护伞的违法犯罪成本低,助长了极少人充当黑恶势力的保护伞积极性。对保护伞打击不力的原因主要有:一是极少数地区党委政府对政法工作领导不力,对区域内发生的党员干部和公职人员充当保护伞问题麻木不仁;二是部分领导为不影响队伍考核,出于护短、遮丑等考量对暴露出来的保护伞问题,能不处理就不处理,能从轻处理就从轻处理,甚至追究刑事责任的很少按“包庇纵容黑社会性质组织”论,一些保护伞案件中连受贿罪也不去认定;三是保护伞干扰,一些保护伞出于自保,千方百计干扰扫黑除恶行动,同时拉关系找靠山结同盟,形成伞中有伞、层层保护的复杂局面,加大了对保护伞处理难度。由此导致了对保护伞的打击乏力,造成充当保护伞的成本过低。犯罪经济学认为犯罪成本与收益的关系决定着犯罪人的犯罪动机,犯罪成本低、收益大,则刺激着犯罪人的犯罪动机,反之,犯罪成本大、收益低就会抑制着犯罪人的犯罪动机。如保护伞因提供保护,赚了数千万钱,但由于更大的保护伞没有被挖出来,在大伞的运作下,小伞被判处的刑罚过轻,就会导致充当保护伞的成本过低但收益却巨大,纵容了保护伞,刺激了被轻处的保护伞的周边的人员,使他们肆无忌惮、前赴后继地去充当保护伞。

中央纪委国家监察委2018年10月10日在通报五起涉黑涉恶腐败和保护伞案件时指出,“有的地方党委政府和职能部门惩治不力、疏于监管、失职渎职,客观上助长了黑恶势力的蔓延坐大”。中央纪委国家监察委网站刊发的《一起涉黑案件竟然牵出90余名公职人员——谁在充当他的“保护伞”》一文中指出:“滋生黑恶势力的地方,往往就是基层党组织软弱涣散的区域,必然存在党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等问题,存在主体责任、监督责任落实不到位问题,这些都为黑恶势力坐大成势提供了可乘之机”。山东省纪委监委通报朱永君组织领导黑社会案涉及“保护伞”和有关人员失职失责问题时指出:基层党组织管党治党意识薄弱、责任缺失,基层组织职责弱化,职能部门监管失位,基层党员干部纪法意识淡薄,甚至与黑恶势力沆瀣一气,对动机不纯、别有用心的候选人缺乏警觉,对歪风邪气抵制不坚决、斗争不彻底。笔者认为,这些既是滋生黑恶势力的重要条件,也是滋生保护伞的重要条件。如果这些地区的党组织都能从严治党,职能部门都能监管到位,那么黑恶势力一旦露头就会被打掉,或者对保护伞行为严惩不贷,也就不可能出现保护伞,黑恶势力也就无法继续坐大成势。

(二)自身因素

保护伞自身因素主要有充当保护伞的党员干部和公职人员信仰迷失,价值观、人生观、权力观变异,免疫力下降等。

1.信仰迷失,价值观、人生观、权力观变异是充当保护伞的重要思想基础

充当保护伞的党员干部和公职人员都存在理想信念迷失及价值观、人生观变异,他们的工作就是为了能升官发财,为了能过上纸醉金迷的生活。在腐朽的人生观、价值观引导下,他们捞钱不问出处,为了捞钱充当黑恶势力保护伞也在所不惜。浙江查处的一起涉黑大案里,一个打黑中队长,受拜金主义思想影响,为了升官发财,竟然向黑老大索要娱乐场所的干股,在获得巨额分红后,死心蹋地为黑老大服务,一有涉及到该黑社会组织的消息,甚至连上级派来的专案组成员的信息、举报人的信息也会第一时间向该黑社会老大通报,这导致该黑社会组织成员屡屡逃脱抓捕,一些出面举报的群众也遭到行凶报复。

2.辨别力低、免疫力差,抵御不了诱惑

黑恶势力在形成发展中总是不断地在党员干部和公职人员中广交朋友寻找保护伞,然后根据对方掌握的资源和兴趣爱好,分别做长短线投资安排。他们将手中掌握黑恶势力生死大权或财运的人,列为重点保护伞候选对象,平时培养感情,逐步加大投资,到黑恶势力遭遇打击等需要帮忙时,这些党员干部和公职人员才发觉已经无法摆脱,只能利用手中权力帮助黑恶势力摆脱困境。如果属于保护伞重点候选对象又有不良嗜好的,则直接投其所好,或重金收买,或给干股分红,或安排女色色诱,拉其下水。黑恶势力还会采取同学、老乡等关系,组织各种聚会,在聚会中进行拉拢腐蚀。极少数党员干部和公职人员受信仰迷失、价值观人生观权力观错位的影响,不加辨别,来者不拒,逐渐进入黑恶势力关系网中,甚至以帮他们办事为荣,进而成为黑恶势力的帮凶。

3.互相利用、互相需求是保护伞与黑恶势力间的利益基础

相当长时间里,人们认为黑恶势力对腐败分子是单向的需求关系,近年来的反腐实践颠覆了人们过往的这种认识,近年来反腐实践中越来越多案件反映出黑恶势力与保护伞的关系是双向的,是相互需求、相互利用的。黑恶势力需要保护伞的保护,避免被打击,实现做大做强。极少数信仰丧失的党员干部和公职人员,为满足对金钱的渴望、对腐朽生活的向往等,甚至为摆脱一些麻烦,而主动傍黑,因为他们的这些非理性的需求,正常途径无法满足,但是黑恶势力能够提供,于是他们就主动跟黑恶势力交往,并以提供保护做交换。

▍黑恶势力保护伞治理对策思考

治理保护伞问题需要一定的理论指导。笔者以为破窗效应理论、社会学习理论、犯罪经济学理论等对治理黑恶势力保护伞问题有指导意义。根据“破窗效应理论”“社会学习理论”“犯罪经济学理论”,应及时修复破损的窗户、减少学习犯罪技术“榜样”及实践犯罪技术的机会,加大犯罪成本,抑制黑恶势力保护伞滋生蔓延。

(一)提高思想认识

能否及时修复第一扇破损的窗户,取决于对第一扇破损窗户危害性的认识,“扫黑除恶”“打伞破网”能否顺利推进,同样与对黑恶势力及保护伞问题严重危害性的认识有直接关系。为此要重点克服两种错误认识:一是在一些基层领导干部中存在的“黑恶势力具有一定合理性”的认识。二是“深挖保护伞就是给单位抹黑”的认识。这两种认识极其错误极为有害,但在一些基层领导中有一定市场。克服这两种错误认识,是端正态度同党中央保持一致的重要思想基础。正是由于认识错位,一些地方政府主导的征地拆迁中常常出现黑恶势力的身影,这也导致一些地区在“扫黑除恶”问题上,尤其是推进深挖保护伞问题上消极怠工。帮助广大党员干部尤其是领导干部充分认识黑恶势力及其保护伞的严重危害性,是进一步推进“扫黑除恶”专项斗争的重要基础。为此,要通过以案说法,让广大党员干部及公职人员看清黑恶势力及其保护伞对党和政府形象及人民群众人身财产安全的严重危害性。教育广大党员干部和公职人员充分认识保护伞在黑恶势力滋生和发展中的不良影响,进而坚定“扫黑除恶”和“打伞破网”信念。“扫黑除恶”是中央维护党的执政基础和政权稳定的重大战略部署,“扫黑必除伞”是贯彻中央“扫黑除恶”战略决策同中央保持高度一致的必然要求。

(二)强化组织领导

各级党委要高度重视对“扫黑除恶”的统一领导,既要重视具体“扫黑除恶”工作的领导,又要重视对“扫黑除恶”宣传发动的领导。现在各级党委都成立了“扫黑除恶”领导小组,下设了办公室具体领导和组织协调“扫黑除恶”工作。但绝不能因此就高枕无忧,更不能当甩手掌柜。要坚持各级党委主要领导是“扫黑除恶”第一责任人,各级党委主要领导要亲自过问“扫黑除恶”问题,尤其是“打伞破网”情况,不仅要掌握宏观层面情况,更要关注过问群众反映强烈的“扫黑除恶”大要案办理情况,了解存在的困难、遇到的阻力,协调解决相关问题,推动“扫黑除恶”“打伞破网”不断走向深入。各级党委主要领导还要重视从信访中发现“扫黑除恶”的线索;重要的涉黑案件及保护伞线索,要坚持回头看,盯紧办理结果的反馈。各级党委还要重视对“扫黑除恶”宣传发动工作的领导,明确“扫黑除恶”的宣传不仅仅是公安司法机关的责任,而且也是全社会的责任,各个部门都必须在本部门工作领域内做好“扫黑除恶”的宣传发动工作,扩大“扫黑除恶”的社会知晓率,提高广大社会成员参与“扫黑除恶”的积极性。要落实全社会“扫黑除恶”宣传发动的责任,协调解决广播电视新闻媒体向公安司法机关索要“扫黑除恶”宣传费问题。

(三)强化队伍建设

一支干净干事、清正廉洁的党员干部和公职人员队伍(尤其是公安司法队伍),是加大查处打击力度,对黑恶势力及保护伞行为零容忍的重要保障。保护伞问题不仅是违法违纪问题,也是严重的队伍建设问题。为此,一是要改变党员干部队伍思想教育考核模式,确保思想教育落到实处,发挥实效。如以问题倒查作为思想政治教育落实与否的重要依据。二是要强化监督,把好用人关。从实际情况看,充当保护伞的党员干部不少在提拔时就被投诉、举报,但是投诉举报没有发挥作用。为此,要充分运用好公示制度,把好考察公示、任职公示关,防止走过场。干部提拔公示是一种好的监督,但不少地方走了样,任命文件中常常看到这样一句“该同志任职从几月几日党委研究通过之日起计算”,再一查党委研究决定时间又是在提拔公示之前,那么这种任职公示还有什么意义?此外就是要完善公示制度,扩大财产公示范围,县区管的干部财产公示就应当在县区范围内公示,设区的市管干部要在市范围内财产公示,以使接受更广泛的监督。考察谈话的范围要适当扩大,现在一些地方考察谈话只谈班子成员、中层正职,不同普通党员干部谈话,局限性大,容易遮盖问题,导致带病考察提拔。三是发挥好英模人物的引领作用和人大代表、政协委员的监督、沟通和桥梁作用,关键是要确保英模人物真材实料,人大代表能真实反映民意,杜绝包装拼凑出来的英模人物。

(四)建立两个机制提升打“伞”效率

一是建立涉伞线索移送机制。明确公安机关在侦办黑恶势力违法犯罪案件中发现涉伞线索的应当及时移送纪委监察委、检察机关;检察机关在批准逮捕、审查起诉期间发现涉伞问题线索的,对属于自已管辖范围的自行侦查,同时报纪委监察委备案,对不属于自已管辖的涉伞线索应及时移送纪委监察委;信访部门发现的涉伞线索向同级纪委监察委移送,由同级纪委监察委审查后决定管辖机关;纪委监察委及检察机关对移送的线索在适当时机反馈给移送机关;对不移送、少移送涉伞人员线索的实行严格问责,情节严重的追究责任人员分管领导的渎职失职刑事责任。二是建立涉伞案件的提级办理机制,一般干部涉伞案件,由县区级纪委监察委办理,县(区)管干部由设区的市级纪委监察委办理,设区的市管干部由省级纪委监察委办理,重大的涉伞案件由设区的市级以上纪委监察委直接办理,多个层级干部共同涉伞案件根据职级最高的干部确定提级管辖机关。提级管辖涉伞案件是减少查处保护伞阻力的重要措施。

(五)坚持“两个零容忍”原则

既要对黑恶势力零容忍,又要对充当保护伞的行为零容忍。始终保持对黑恶势力违法犯罪的严打高压态势,使黑恶势力无法坐大成势,这样黑恶势力少了,破窗修复了,就不会出现更多的破窗危害社会环境,充当保护伞的党员干部、公职人员也就自然会减少。长期以来公安机关在“扫黑除恶”斗争中一直倡导“打早打小”“露头就打”,但一段时期以来,受三方面因素影响,这一原则在一些地方走样变味。一是绩效考核指标化,任务指标层层加码,基层在完成当年度“扫黑除恶”任务指标时,还要考虑明后年任务指标的完成,为此一些地区和部门会将一些社会反映相对较小的黑恶案件隐瞒下来养在那里,导致养下来的黑恶势力渐成气候;二是公安机关线索来源走样变味,一些给公安机关提供线索的人将违法甚至较轻的犯罪问题淡化,这些因此得到庇护的人,逐渐发展成黑恶势力团伙骨干;三是黑恶势力以商养黑护黑助黑,在牟取巨额利润时,分一杯羹贿赂相关的党政干部,使他们为黑恶势力所用。要减少黑恶势力对正常社会秩序的冲击和危害,就必须继续坚持和完善“打早打小”“露头就打”原则,坚持及时修复破损的窗户,为此:一是要改变下达指标任务数的“扫黑除恶”考核办法,实行从警情、信访等倒查涉黑涉恶线索,对相关部门负责人分管领导倒查问责;二是要完善情报信息制度,出台《污点证人制度》,使对提供线索的人管理有法可依;三是树立“严管就是厚爱”的思想,对包括民警在内的党员干部和公职人员的涉黑涉恶违法违纪坚持零容忍,防微杜渐。