子午| 华北洪灾:天气预报的作用充分发挥了吗?

知乎上一条5月份的回答,被网友挖了出来:

“五运六气”这套中国古人的理论,原本有一定的朴素唯物主义科学思想,只是被一些水平不高的人搞成了玄学和神秘主义。

例如,古语有云:“冬行春令夏必旱,春行冬令夏必涝”。而今年三月河南“桃花雪”、四月山西陕西暴雪,气候反常、属于典型的“春行冬令”。古人并没有发达的天文地理和气象学知识,这样的古语大概是基于经验的总结,当然也从整体论角度对自然规律的归纳。

今年3月27日,中国气象局国家气候中心组织有关专家召开2023年汛期全国气候趋势预测会,在综合分析全球冬季以来天气气候特征、主要影响系统以及未来大气海洋陆面等演变趋势基础上,预测“发生北上高影响台风的可能性较常年大”,“多个流域可能出现较重汛情”。

预计今年夏季(6月至8月)降水呈南北两条多雨带,东北地区、华北、西北地区东北部、华东南部、华南中东部及西南地区南部降水偏多……松花江流域、嫩江流域、黄河中下游、海河流域、珠江流域降水较常年同期明显偏多,暴雨过程多,可能有较重汛情……

华北和东北已经发生的洪灾,证实了气象局专家的预判,也与五运六气的推算方向大致相同。

看来,在长期预报上,古人智慧与现代科技各有千秋。但是,长期预报对于灾害应急并没有实际的指导作用,只能是“未雨绸缪”,服务于为应对可能的洪涝灾害而临时上马的水利工程。

而作为更长期的举措,全球气候变暖背景下,极端灾害天气发生频度和烈度的加大是一个长期趋势,需要拿出更大的魄力,像毛泽东时代整治大江大河那样的更系统、更全面的水利工程建设。

新中国成立后毛主席发出了“一定要根治海河”的号召

1951年毛主席提出“一定要把淮河修好”的号召

对灾害应急措施有直接意义的,是中期(10天)、短期(3天)以及短时临近预报。

在短临预报方面,现代科技加持的天气预报在准确性方面,相比古人智慧有着无可比拟的优势。

哪怕我国在汉代就发明了相风旗、相风旌等测风仪器(比欧洲早一千多年),发明了雨量器来测量降雨量,并利用天平式土炭和羽炭测温计来测量空气温度;古人也有“朝霞不出门,晚霞行千里”,“日晕三更雨,月晕午时风”这样的经验总结——这些手段在气象发生的具体地点、时间以及数值等方面,相比现代意义的天气预报,准确性比较差。

中国邮政1958年发行了一套《气象》特种邮票,中国古代的“相风铜乌”被放在首位

随着西方科技革命的爆发,我国气象学水平开始远远落后于西方。中国本土现代意义上的气象预报开始于法国殖民者1872年在上海徐家汇建立的观象台,但列强在中国设立的气象机构,是以搜集气象情报,为侵略中国而服务。

徐家汇观象台

新中国成立之前,在竺可桢等气象学家的努力下,中国气象水平缓慢发展。但这些气象信息属于国家机密,只为国民党的政府和军队服务,并不向公众公开发布,只有一些简单的信息会出现在报刊上。

新中国成立初期,由于解放战争尚未完全结束、大陆还潜伏着很多国民党特务,加之赶上抗美援朝战争爆发,气象信息关系战争决策,仍属于国家机密。

不过,当时的人民政府已经尽最大可能向人民群众公布危害较大的气象信息。1951年6月,聂荣臻批示台风警报可以明语广播;1952年11月,上海气象台开始公开发布沿海大风预报和警报……

1953年4月,一场强寒潮突然向华北地区袭来,给广大农民造成了巨大损失。毛主席得知此事后,意识到广大农民百姓无法接收到天气预报,还是只能像之前一样利用经验和农谚进行农业生产,无法利用现代气象学知识进行指导,于是立即批示:“气象部门要把天气常常告诉老百姓。”毛主席主张新中国所有科技成果必须为人民服务,气象学也不例外。

接到毛主席指示后,军委气象局的第一任局长涂长望做了十分细致的规划,他计划的第一步就是开办气象观测人员训练班,开展大规模的气象台站建设工作,由此拉开了新中国人民气象事业的帷幕。为了让气象站覆盖到中国的每个角落,气象科技工作者深入到了交通最不方便、生活最艰苦的地区建立气象站。崭新的人民气象事业,鼓舞了叶笃正、谢义炳、顾震潮、朱和周等一大批气象人才,冲破重重阻挠、毅然归国。

1954年7月,长江流域发生了百年不遇的洪水,武汉危在旦夕。危急关头,成立不久的联合天气分析预报中心做出了准确及时的天气预报,为武汉暴雨保卫战的胜利做出了重大贡献。

经过周密筹备,新中国气象事业建设终于成形。1956年6月1日,气象部门正式开始向大众发布天气预报,气象服务终于有了广阔的活动天地,为服务新中国工农业生产、指导人民群众应急救灾发挥了巨大作用。

但是,由于国民党留下的烂摊子,新中国的工业化起点太低,毛泽东时代的现代气象服务总体科技水平仍与世界有不少的差距。

而老牌帝国主义早就在殖民争霸过程中认识到预测天气对战争的重要性,气象预报的重器被控制在几个大国手中,国外的气象卫星资料不愿与我们分享。直到1970年东方红一号卫星发射成功,标志着我国的航天事业已经取得阶段性胜利,而气象卫星研制任务在毛主席和周总理的亲自关怀下已经于1970年初悄然上马。

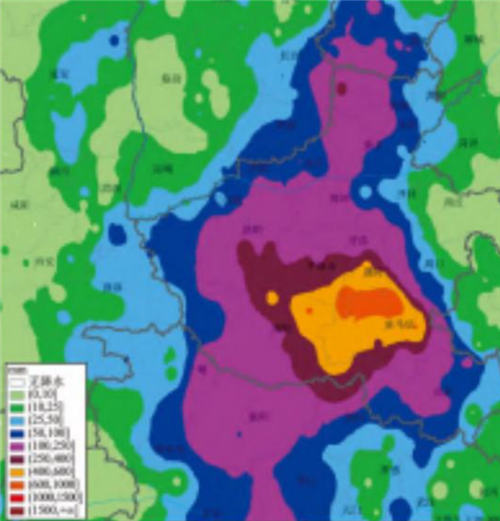

1975年8月4日至8日,河南以驻马店为中心的广大地区发生了历史上罕见的特大暴雨洪涝灾害。泌阳林庄5天降雨量达1631.0mm,6小时降雨量达830.1mm,超过了当时世界上最高纪录的美国宾州密士港的782mm,而且这场特大暴雨是发生在内陆而非海滨。

“75·8”特大暴雨期间,由于缺少基本大气观测信息(卫星、雷达观测等),预报手段差,预报结论欠佳,无法用于防控服务决策;为了保护下游人民群众生命财产安全,板桥水库迟迟不敢大量排水泄洪,最终4座大中型水库、58座小型水库引发局地灭顶之灾、2.6万人葬身洪流的悲剧发生。

正是这次巨大的气象灾害,让当时的气象工作者痛定思痛,作出要开展大气监测网的建设和深入的暴雨科学研究,并在中央气象台建立数值预报业务系统的决定。而当时我国的国产计算机技术业已取得重大突破,这为更为精确的数值预报提供了物质基础。1980年初,我国短期数值预报业务刚刚建成,气象工作者又开始着手中期数值预报系统建设。

另一方面,到毛主席逝世第二年,我国的气象卫星项目终于完成总体方案论证,并确定气象卫星工程代号为“七一一”,并将我国第一代极轨气象卫星命名为风云一号。但是由于中美“破冰”之后,中国已能接收并分析国外的卫星云图,一些人又抱着“造不如买、买不如租”的思想,气象卫星项目险些搁浅,经费拨给严重不足,气象卫星资料接收处理系统工程也一度下马。

研制工作者只能蜷缩在一间不到8平方米的红砖房里苦苦坚持,卫星厂房内没有通风系统、没有防静电措施……“地下电缆、电话线都是从其他单位要来的;排水沟是大家齐心协力挖出来的;一米粗的管子,也是我们自己用汽车、马车拉过来的……”风云一号气象卫星应用系统总设计师范天锡2020年曾向记者讲述了当时的场景。

在1984年1月10日的全国气象局长会议上,时任副总理李鹏的一番讲话扭转了这种不利局面:“要不受制于人,不能像现在,他想给你就给你,不想给你就关机。所以,我们的气象卫星是一定要搞上去的。”

到1988年9月,风云一号气象卫星终于发射成功。

到20世纪90年代初,我国建立起了自主的全球中期天气预报业务系统和有限区域短期数值预报业务系统,使我国跻身于国际上少数能发布中期数值预报的国家行列。

2001年,中国气象局开始自主开发建立新一代多尺度通用的全球/区域同化与数值预报系统GRAPES,系统考虑了我国复杂地形和季风气候背景,如华南丘陵地带、横断山脉、四川盆地等中国的特殊性,其精细化设计考虑了更多的中国特色。

2015年,GRAPES全球、集合数值预报系统投入业务运行,改变了数值预报业务体系被欧美“卡脖子”的局面。

2015年以来随着我国气象观测布网的进一步发展,对于极端降水观测、对流发生发展机制的研究得到了进一步发展,具体包括随着双偏振雷达和雨滴谱等观测的发展,在华北夏季极端降水、华南前汛期极端降水和梅雨锋强降水的锋面对流观测方面也取得一定进展。

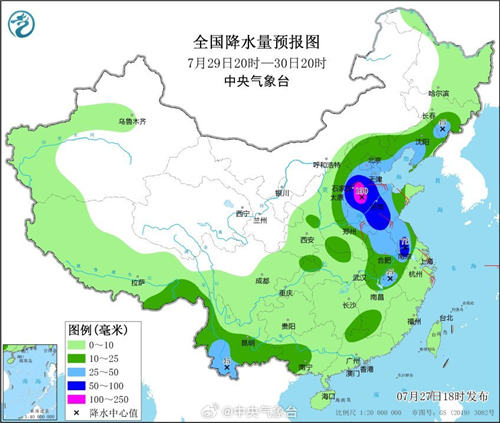

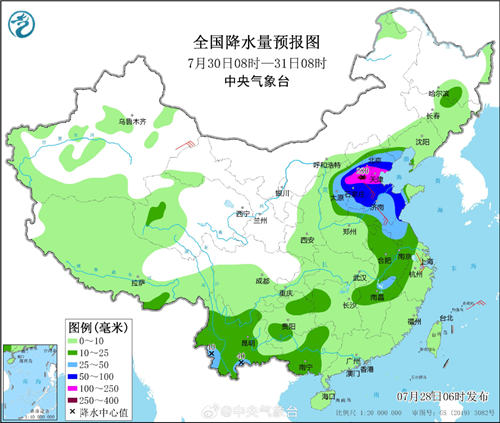

此次华北洪灾,中央气象台早在7月27日就发布了72小时候降雨量预报:

28日早间更新的72小时雨量还在进一步增强:

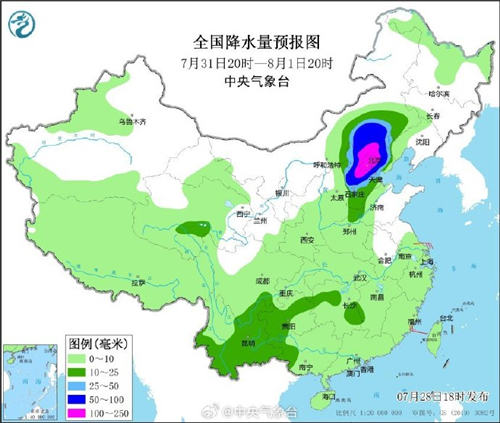

28日晚间更新的降雨量预报显示后续降水量仍在加强:

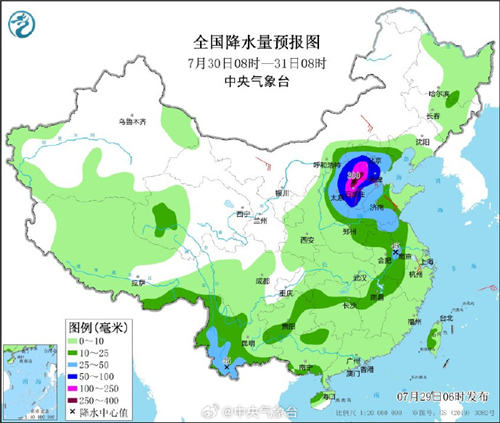

29日早间更新的次日降水量相比前面的72小时预报又在进一步加强:

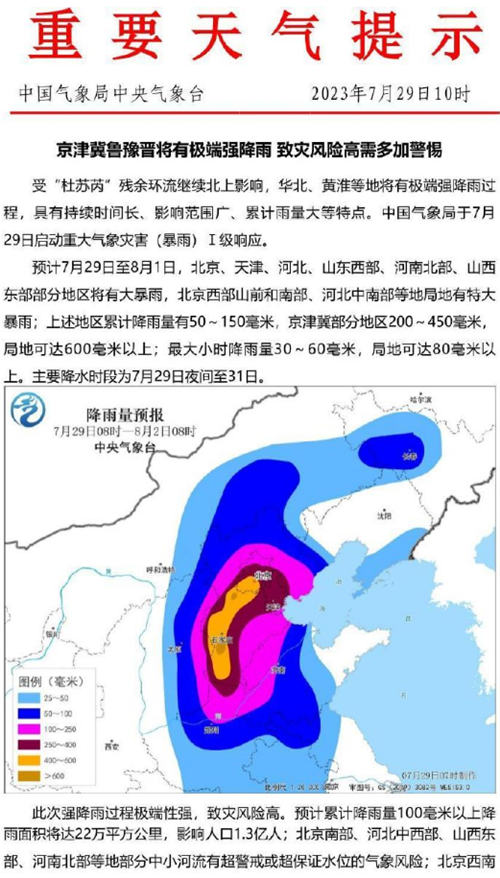

29日10时发布的短期临时预报更是提出了预警:

有了更加精确的降雨量以及降雨区域预报,接下来可能面临什么样的局面,以现在的科技水平已经可以作出推演。

以河北涿州为例,涿州是此次华北暴雨受灾最严重的地区的地区之一,而涿州位于海河平原上规模最大的河间洼地型滞洪区,地理位置及海拔决定了涿州可能遭遇的情况。

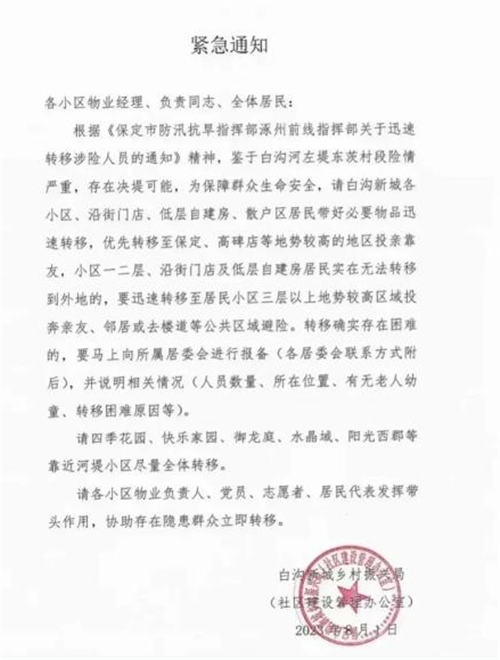

直到8月1日晚间,当地已经暴雨成灾,上游径流水文站洪水来势凶猛,当地才紧急发布了撤离通知,还有些村民、工厂、出版社仓库称未收到通知。

笔者在《大灾面前,先斩“巨婴”?--别再污名化人民群众了》一文中指出:

面对突如其来的罕见的大洪水,无论是当地政府还是群众,其实都处在茫然无措的状态。这时,既考验当地政府和基层干部的领导能力和紧急应变能力,又考验群众的组织化程度……

如果天气预报的作用能够被充分发挥出来,如果地区之间的协调统一可以更高效,这里的“突如其来”是要大打折扣的,很多防灾减灾应急措施完全可以在洪水发生前的24小时、48小时甚至是72小时从容做出,从而将人民群众的生命和财产损失降到最低。

7月29日,国家防总办公室、应急管理部组织会商调度,与中国气象局、水利部会商研判,视频连线北京、天津、河北、河南、福建等省份防办,分析研判北方地区强降雨过程发展趋势和福建台风灾害损失,安排部署防汛救灾工作。提出要及时启动应急响应,实时动态调整,坚决果断采取“五停”(停工、停运、停业、停课、停止户外活动)等刚性措施,提前组织危险区群众转移避险。

7月29日17时30分,北京市气象台就已经升级发布暴雨红色预警信号;市防汛指挥部也在19时启动了全市防汛红色(一级)预警响应,要求企事业单位在非必要情况下不要要求员工到岗上班……

然而,媒体发出的一段7月31日“监控记录下北京门头沟被淹过程”的视频显示,这场洪水对于路上的行人和车辆而言,似乎真的是“不期而遇”。

打不开?点击这里>>>

“提前预警”变成“不期而遇”,这与“刚性措施”被企业和个体“柔性执行”有很大关系。这一方面反映了市场经济下市场主体裁量权过大,另一方面也反映出基层社会的组织动员能力已经极为弱化;北京尚且如此,河北涿州的情况就更加可想而知了。

不过话说回来,准确预报灾害只是防灾减灾的一个前提,台风的走向毕竟存在一定的偶然性,一系列强力举措作出后,万一台风“转向”了,最终没有暴雨成灾,这些措施对正常社会经济生活的影响会引发怎样的后果,这恐怕是现在的领导干部难以承受的。

此情此景让笔者想起了1975年辽宁海城地震发生前,果断下达避震指示、“出了问题我负责”的毛远新,领导海城人民成功挽救至少10万人的生命的历史。

海城地震预报的成功成了历史绝唱,这一方面离不开毛远新等一大批共产党人为了人民群众的生命安全敢作敢当的大无畏精神,另一方面也离不开当时人民群众的集体主义精神和组织动员能力。

而这两个条件到今天都发生了变化,所以虽然今天的气象预报比起当年的地震预报,预测难度大大降低、准确性大大提高,却依然无法充分发挥作用。

在全球气候变暖、极端灾害天气发生的频度、烈度增加成为宏观趋势的情况下,是时候借鉴历史经验与教训,出台更为完善的防灾减灾应对措施了。

【文/子午,红歌会网专栏作者。本文原载于“子夜呐喊”公众号,授权红歌会网发布】