《逆行人生》:工业品化的生命,以及被设定的一生

像尼采说的那样: 对待生命,你不妨大胆一点,因为我们始终要失去它。

《逆行人生》这部电影到底在讲什么?

是一个外卖员的故事,还是一群外卖员的故事?亦或是某一个庞大劳作族群的求生之路?

都是,又都不是。

在我看来,不论电影主创团队有意还是无意,至少在《逆行人生》其剧本力足够强大(几乎涵盖了外卖员日常所能遇到的一切困境)的叙事框架里,它诉说了一个无声又无解的真相:这个世界的大多数人比如你我,都是一个个NPC式的虚拟人物,活在一套被设计的算法系统里,创造着不属于自己的财富,并消耗着同样不属于自己的身体,直到有一天无法在这套铁血游戏规则下继续转动和燃烧……

这套游戏规则从我们出生开始,便如紧箍咒一般死死套在了你我的脑袋上。

换句话说,我们自来到这个世界伊始便“人不为人”,而是流水线上的一个个等待打磨、制作、精进、使用、消耗、折损、丢弃的「工具」。

这就是我们日复一日、复制粘贴的一生。

因而,在这样一种充满了规划主义的操控手法之下,数以亿计的「工具」们其大多数是不可能实现自身作为一个「产品」的溢价的。

从校园里的疯狂刷题到职场里的熬夜加班,不论是求学时的考试分数还是工作后的到账工资,再怎么努力,都会始终被设定在一套看不见的区间里。

时而收紧,时而放松,时而上涨,时而滑落,时而告诫你“不进则退”,时而诱惑你“爱拼才会赢”。

但自始至终有一点是难以逆转的:工业品,其大多数永远只能是一块工业品,而鲜有能成为一件艺术品的可能。

真正的艺术品是不可能在千军万马的工厂流水线上被机械性复制粘贴出来的,它一定是高定化、个性化、私人化的。

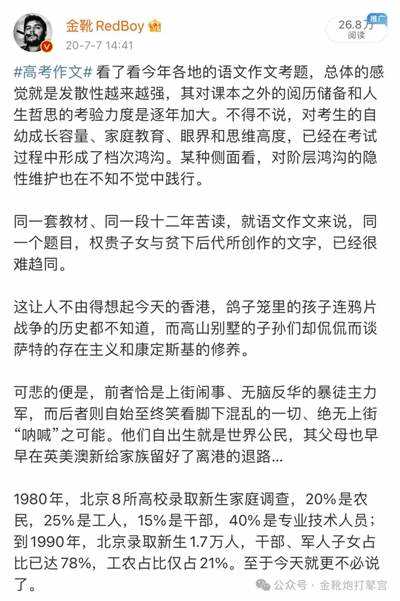

就像我曾经叹息香港黑暴风波中无脑上街大搞恐怖主义的年轻人,香港真正的主人公永远藏匿于太平山上的别墅里笑看这一切:

2017年,经济学家拉杰·切蒂和他的合作者曾有研究发现,来自收人高居金字塔顶部1%的家庭,也即年度收人超出630000美元的家庭,与那些年收入30000美元甚至更低的底部家庭相比,前一类型家庭的孩子人读常春藤盟校的可能,比后一类型高出77倍之多。

这项研究还做了一个统计,研究者在样本中纳入了共计三十八所精英院校,包括科尔比学院和巴克内尔大学这样的地方,结果得出了一个惊人的数据:在这些大学,来自收人居前 1%的家庭的学生,其人数之多超过了来自落在后面的60%的家庭(也即年度收入不足65000 美元的家庭)的学生总数;在科罗拉多学院,这一比率甚至已经高于2∶1;在华盛顿大学圣路易斯分校,比率甚至已经突破了 3.5∶1。

还可以再换一种比较方法,看看全美超级富豪的大学目的地,不平等会有更加尖锐的呈现。

切蒂的研究报告亦有揭示,统计收入在顶尖0.1%家庭的学生,他们就读于精英大学的比例为40%,这一百分比同出身穷人家的孩子读大学的比例是相同的——只不过,后者要把所有的大学包括在内,无论是四年制还是两年制。

说回电影《逆行人生》。

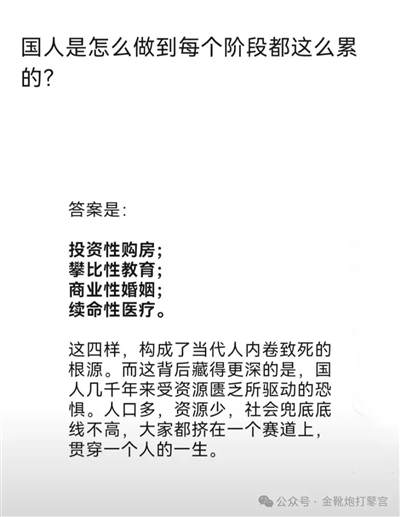

这部影片的主旋律似乎是在描摹展示中年程序员和外卖小哥这两个职业群体的不易境况,但实际上还存在着两股隐秘的推动力:房价与医保。

一个透支现在,一个透支未来。

是难以承受的房价和双轨制的医保报销体系,将男主一家逼上了绝路,不得不从事外卖员这个可替代性、可复制性极高的低门槛职业。

这就是现实,有的人掏空家底砸锅卖铁也住不起一晚ICU,有的人却可以享受财政在ICU里一住就是四年。

恰似有的孩子从小早早戴上防弹玻璃般厚重的眼镜,机器人式的在吃饭时、走路时、上厕所时一遍遍背单词、背古诗、背数理化公式,而有的孩子未及十岁就早已跟随父母游历欧美日韩、张口即是流利的英语法文、每周等待最优质的教师来到家中教学,甚至体育、乐器、绘画、马术、高尔夫都信手拈来……

这就是「活在游戏规则里的人」与「制定游戏规则的人」之区别。

当代社会契约论大师、《正义论》作者罗尔斯曾提出著名的“无知之幕”的观点,简单而言就是:瓦坎达人对于天降陨石不具备任何的“道德应得”,他们只是“投胎”恰好投在了这个地方而已,只不过是中了一张巴菲特口中的“卵巢彩票”而已。

比如一个瘦子和一个壮汉一起搬砖,毫无疑问壮汉更擅长于搬砖而瘦子弱于此,此时瘦子付出了壮汉200%的努力,然而其工作成绩只有壮汉的1/2——在绩效工资的前提下,壮汉获得了瘦子两倍的工资。

也就是卢梭说的:

一个巨人与一个矮子在同一条道路上行走,他们每走一步都会使巨人拉大他与矮子之间的距离。

所以罗尔斯会发问并认定:

这是真正的公平公正吗?只有有利于最底层人民(弱者)利益的不平等,才能够算是公平公正。

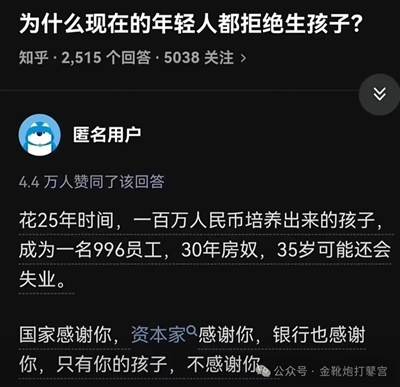

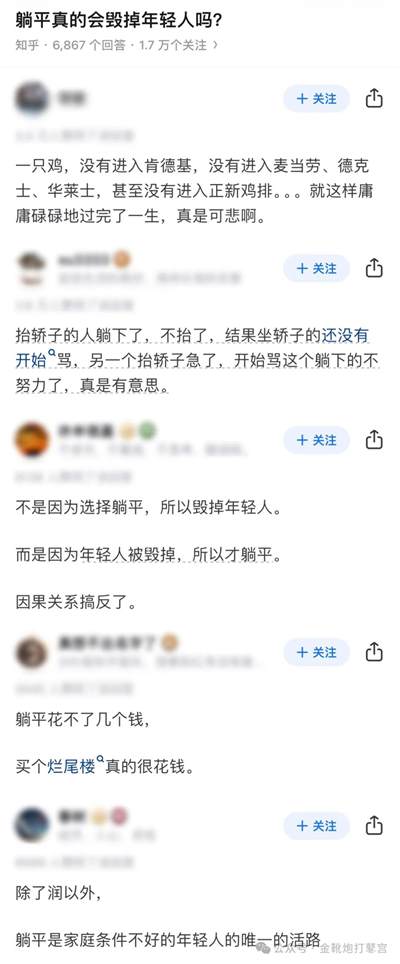

然而通常情况下,关于“公平”,算法系统给出的答案是这般模样:

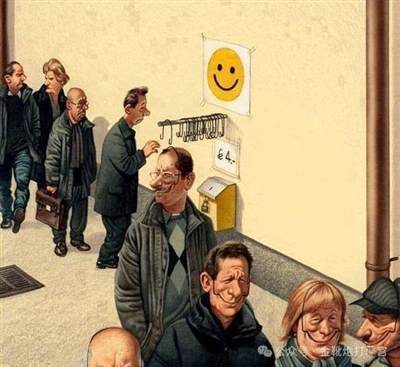

前文所谓外卖员这个职业的“可替代性、可复制性”,正是「制定游戏规则的人」得以高枕无忧地操控数以百万计的NPC们用生命闯红灯、用血肉之躯搏“单王”、用人格尊严换好评、用内斗互搏求生存、用虚情假意的微笑(笑脸计划)换工作机会、用眼下的身体健康消耗未来的身体健康的核心内理。

NPC们拼搏的一切都是不得已而为之的,否则就会被「算法系统」淘汰。

面对无法掀翻的困境,NPC们只能选择服从、融入、奴顺。

下面这两幅漫画,生动诠释了“笑脸计划”:

就像电影中后段男主逐渐熟络于人情世故、会常态化的与各出餐商家“搞好关系”——这段情节演绎看似极尽温情,但在我个人看来却充满了无奈和悲剧色彩。

人,似乎都要会被这条长长的流水线打磨成千人一面的,都是会失掉个性与张力的,都是会成为一个个复制粘贴的量产品的……

《逆行人生》里最精妙的的剧情设计无疑就是男主被裁员时赫然发现,用来“评估员工价值”、“衡量裁员界限”的那套剥削打工人的喝人血不吐骨头的软件系统,竟然是当初自己亲手制作的……

这真是他颇为依仗和信任的「算法」,给自己的一场天大讽刺与奚落。

看吧,所有人都处在这套“算法系统”里,哪怕今天看似层级高一些的螺丝钉,也注定有一天会被冰冷的扳手无情的掰掉。

因为你不是那个掌控机器、掌控所有工具、甚至掌控电源的人。

包括那个看似“卷王之王”、成功“卷走”男主的孙奋斗(这名字起的好,其实前两年舆论场有个更恰当的词儿,叫“奋斗B”)同样难逃这套算法的戏耍,在男主被“卷走”不出仨月,自己也被裁了。

你以为你的内卷是在创造更多价值,以换得「规则方」的赏识?实质上,贡献你所能贡献的一切剩余价值,即加班加到猝死、陪酒陪到吐死、职场尔虞我诈勾心斗角斗到烦死,这些本就是资本主义逻辑里作为一个「NPC式牛马」应该有的样子。

对于超时劳动,马克思曾有指出:

资本主义生产的不仅是商品,其本质上生产了剩余价值。工人生产的目的不是为了自己,而是为了资本家,所以工人只完成一般意义上的生产是不够的,他必须生产剩余价值。只有为资本家生产剩余价值,或为资本自行增殖服务的人,才是生产工人。

艾伦 •金斯伯格有一首诗《我的黎明骊歌》格外触人:

我二十几岁的青春/在市场待价而沽/在办公室里昏厥/在打字机上痛哭…

加班的本质就是对劳动力效益所做的打破劳动契约的强征强收,它在本就处于生产资料不公平的私有制环境里进一步压榨了工人阶级的血汗成果,造福了资本家阶群,亦拉大了劳资双方的差距,从而使得话语权、议价权等也在潜移默化中日复一日地形成阶级之间的鸿沟。

从19世纪到20世纪,从英国的工厂到美国的“泰勒制”,乃至21世纪的全世界(包括中国),纷纷摇身一变成了“科学管理”、“优化资源”等现代企业管理制度之美名。

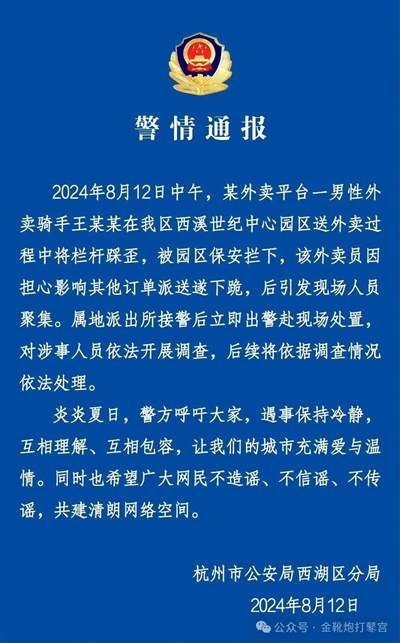

包括“底层斗底层”,小区门口的保安大战外卖小哥也好,写字楼里的程序员们召开“加班竞赛”也罢,都是幕后算法规则为一位位资本主义螺丝钉们设定的既定戏码。

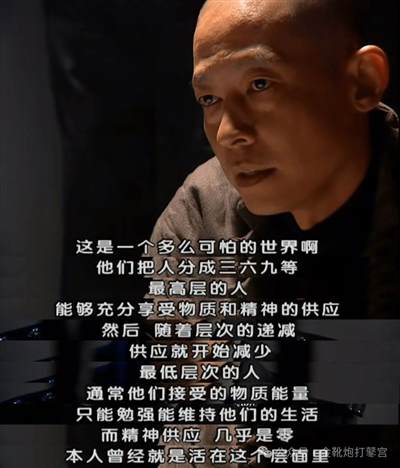

彼此残杀、内卷互殴、血流成河、末尾淘汰……这在底层眼里仿佛乱作一团,但是于高层深宫的俯瞰下,真乃秩序井然。

古代皇帝最乐于见到的场景是什么?一定是臣子内斗。这样才可永葆朝政安稳、皇权永固。

从高级写字楼来到外卖骑手站点,电影男主遭遇的规则处境并没有发生本质改变:在写字楼里被业绩和年龄分为三六九等,在外卖骑手榜单上则被单数分为三等九格。

都是一眼望去“人不为人”,只有一个个被明码标价的产品,凡是不慎损坏一次(比如出车祸受伤、单子送错、收到差评、超时送达),那么作为产品,你的价值便要下降一档…

外卖员这份职业,只是电影《逆行人生》选择的一个抓手而已,它也可以选择快递小哥,或是网约车,或是工地搬砖工、摩天大楼蜘蛛人、货拉拉司机等等等等……

NPC们,都是被算法操控的工具,没有任何人格、尊严、个性。

还记得2020年货拉拉跳车事件吗?我当时关注的焦点就是:很多人在质问货拉拉平台为何不安装摄像头、不提高安全维护成本……可问题在于,在平台看来:“还不如等到死了人,我届时再赔个钱划算呢!”

此前的滴滴顺风车莫不如此。

包括汽车巨头福特公司,曾经有过内部计算,没有投入安全设备的话,公司因为赔偿事故遇难的损失为$49.5 million,而投入安全设备、修复安全隐患的总成本则为$137 million——资本果断选择了前者。

同理,快递平台、外卖平台等资本方同样不会“傻了吧唧”地多招快递员、外卖骑手、多发奖金、多缴社保……

它必须把骑手数量控制在一个成本量级内,既能让骑手不得不疯狂闯红灯,又能让闯红灯带来的死人风险被降到一个资本可接受的范围。

除却风险管控,在利益分配层面,更是体现着严格的系统控制。

拿网约车为例,无论司机每天多么努力,每小时平均收入无限趋近于三十元,运气好点能接到一个长途大单,但是返程往往接不到客;当你前面几个小时收入不错的时候,后面几个小时直线下降……

算法可以用回归和拟合控制收入曲线。

你或许可以跑得赢红绿灯,但绝无可能跑赢算法。

网约车如此,外卖如此,跑腿如此,快递如此,每一个坐在格子间里的“PPT纺织工”均是如此。

薛定谓当年在“生命是什么”的主题演讲中提到:“自然万物都趋向从有序到无序,即熵值增加,而生命需要通过不断抵消其生活中产生的正熵,使自己维持在一个稳定而低的熵水平上”——看不见的算法系统,便会让很多人维持在一个有序又低收入的水平上,这是社会的生命,也是算法与系统的杀招。

这个杀招的精髓在于,他会为每一位NPC的人物设定,设置一道量身定做的「软肋」,或是高志垒的房子、病重的父亲、嗷嗷待学的女儿,或是“抠王”的白血病女儿,或是“大黑”的残疾人挚友……

《共产党宣言》里描述得极为精准具体:

当厂主对工人的剥削告一段落,工人领到了用现钱支付的工资的时候,马上就有资产阶级中的另一部分人——房东、小店主、当铺老板等等向他们扑来。

房价,贷款,病痛,家人……总之,总有一个「软肋」可以让NPC们不得不被看不见的算法所奴役、所剥削、所压迫。

这就是电影《逆行人生》真正在展现的故事,或者说,它展现的是一种真相。

尤其是结局高志垒开发配送小程序被外卖平台收购的剧情更显得荒诞不经——一个创作本意是服务于骑手的产品,最终走向却可能是导致一众骑手更加的忘我内卷、同时让掌握算法数据的资本方的利润更上一层楼……

这就是看不见的无形的规则,它会让所有人的努力和拼搏沦为实际中毫无意义的自我内耗、自我规训、自我损伤。

明确了这个角度,就应该了然这部电影绝不是在“歌颂苦难”,反而是给出了主创团队针对「算法系统」时的终极抉择:离场。

房子,男主一家不要了,他们的答案是:“房子很重要,但家更重要。房子不是底线,家人才是底线。”

这样的价值暗示,某种层面上已然推翻了作为曾经的「算法随波逐流者」的男主高志垒的某种“信仰”——既然在曾经被教育和规训的规则系统里我再怎么努力都没用了,那不如放弃吧,小房子也挺好的,一切似乎都无所谓了。

这是电影出于某些客观因素而做出的克制演绎,但现实无疑会更加露骨,看看今天的生育率,结婚率,购房率,尽在不言中。

之前写过,人口的自然下降其实是一个细思恐极的事情,因为这代表了在“人生是否值得去经历”这个终极哲学问题上,这个社会所创造的生活让参与其中的大多数人选择了否定。

政策降低利率是鼓励购房,结果年轻人要么提前还贷、要么拒绝买房;

政策延迟退休是为了缓解社保资金的不足,结果年轻人拒交社保;

政策放开三胎是为了鼓励生育、增加“人口红利”,结果年轻人打出旗号:“我们是最后一代”、“拒绝生产软肋”………

现在连刷直播间淘便宜货也要被PUA、被进一步的驱离…这本质上是一种双向排斥:底层抵触顶层超出正常劳动致富的呈指数级的财富扩充效率,而顶层则鄙斥底层“怎么会这么穷,竟消费不起我的产品!”

这就是阶层分化的后果,也就是这套长久以来被维持和信奉的「算法系统」与「游戏规则」,开始出现问题了。

不论是底层的无产者还是脆弱的伪中产,他们过去跟随「算法系统」亦步亦趋走来的路,全部成了一个又一个黑洞:说好的P2P投资能赚翻的,说好的努力工作拼命加班就能升职加薪的,说好的房价会一直上涨的……

当所有付出都难以兑现「正反馈」时,能够做的,唯有离场。

历史上的历次经济危机,没有哪一次是因为所谓“社会没有钱了”而造成的,均是因为贫富差距达到极值,从而使得底层无法再消费和消化生产品,进而产能始终过剩,最终酿成了难以压制的破产巨潮。

这和封建社会土地兼并达到临界点则必然爆发农民起义,是一个道理。

从2022年至今,短短三年,全国各地法院判决的失信被执行人数突破八百万人,三年暴增四成,背后是滔天洪水般的房贷断供潮,以及难以统计的中青年失业率…

人生之所以会逆行,是因为顺从换不来回报。

如果前进是被损耗,停留又是内耗,那不如干脆转过身来调转方向吧。

像尼采说的那样:

对待生命,你不妨大胆一点,因为我们始终要失去它。

【文/欧洲金靴,红歌会网专栏作者。本文原载于公众号“金靴炮打鼕宫”,授权红歌会网发布】