家里被子没叠也要罚款,基层工作哪里出问题了?

笔者近年来在全国多地基层调查发现,基层干部都很忙,“白加黑”、“五加二”,负荷拉得满满的,但是,最后的治理效能却未必如预期的那般高。

比如,2024年5月在西部某省B镇调查时看到,投资近千万的蔬菜大棚早已荒废,长满杂草。再比如,2023年9月在中部某省几个县做基层执法改革调查,发现一个乡镇建立了综合执法分局,配备了7名工作人员,但是全年执法只有2-3件。

像这样的事例还可以举出很多,总体感觉就是国家和基层都很积极,将大量的人力、物力、财力投到某个(些)治理目标上,但是不小比例的安排并没有解决实际问题,最后徒然增加了种种消耗——笔者将这种现象归结为“治理失真”。

图截自《新华每日电讯》2021年报道

一、表象

治理失真,用一句话来概括就是:各级政府或公职人员的治理行为偏离了客观事实、客观需要,违背了客观规律。

从信息传递、情况研判到作出决策、最后政策执行的整个政策链条中,每个环节都可能会出现治理失真的现象。

首先是数据失真。

任何治理行为都要针对某个特定的领域或对象,都需要真正掌握治理领域或对象的各个方面的数据或情况。

除了网络上直接生成的大数据,治理数据一般都需要从乡村社区基层逐级上报,最了解情况的是乡村两级,越往上越不知道真实情况,只能将数据当事实。但是治理信息在传递过程中往往会遭遇层层审核,筛选掉于已不利的内容,最后传递到上面的信息就会出现严重失真。

笔者上世纪九十年代中期曾经在一个乡镇短暂工作过一段时间,每到年末就要报全镇的GDP产值,细分为农业多少、乡镇企业多少。每次乡镇党委书记都特别重视,对数据要亲自把关。乡镇党政办工作人员报给他一份数据后,他将数据放在办公桌上,反复琢磨,还要打电话和其他乡镇党委书记沟通,最后确定一个数字——这个数字往往符合政治需要,但是与客观事实已是大相径庭。

有时候,数据失真也是地方政府造成的。2017年到西部某省调查精准扶贫,当地基层干部反映开始是如实上报了一份贫困户的数据,但是省里主要领导认为全省总户数报少了,不符合西部省份的贫困特点;后来确定了总贫困户数,然后层层往下分解指标,基层干部没有办法,只好将贫困边缘户甚至非贫困户也纳入了精准扶贫对象。

其次是判断失真。

每个层级的政府对数据都有自己的理解与定位,他们可能会考虑地方保护、回避责任、治理生态、政治任务等,最后主观对客观进行了绑架,数据早已被歪曲得不像样子。关键是,上级政府还要对这些被歪曲的数据信息进行认真研究,进而形成判断。

比如,全国到底有多少贫困人口呢?考虑到一些地方政府主观要求扩大数据,因此其实一直没有一个精准的数。还有GDP,前几年有些省份因虚报还受到中央的批评与惩戒。

新华社2015年曾撰文《东北振兴须“甩干”数据水分》。图截自中国政府网

再次是决策失真。

在判断失真的基础上,作出的决策肯定也会是失真的。比如,贫困户增多了,不仅增加财政经费投入,还要增派政府工作人员进村入户去统计、帮扶。再比如,GDP数字偏高,财政收入偏高,就会增加投资、消费,还要增发财政供养人员的工资。

最后是执行失真。

在基层调查,执行失真的现象也特别多。

2024年7月在东部某省S镇行政执法分局调查,基层干部反映在环境整治过程中有许多超越了基层社会的实际需求,比如不让鸭子下河游泳、不让小鸡到户外散步、不让农户在院子里堆放柴火等。2023年7月在华北D市调查,村干部也反映,搞环境整治居然要求农户家门口不能停放农用三轮车、摆放农具,甚至不能放一个小板凳。

此外,这些年全国搞非粮化、非农化整治,迫使基层干部要将山林深处的抛荒地复垦、将鱼塘复耕、将正值盛果期的黄桃林复耕等。

政策执行中有很多都超越了农民的生活生产需要,违背了乡村社会发展的阶段性规律。

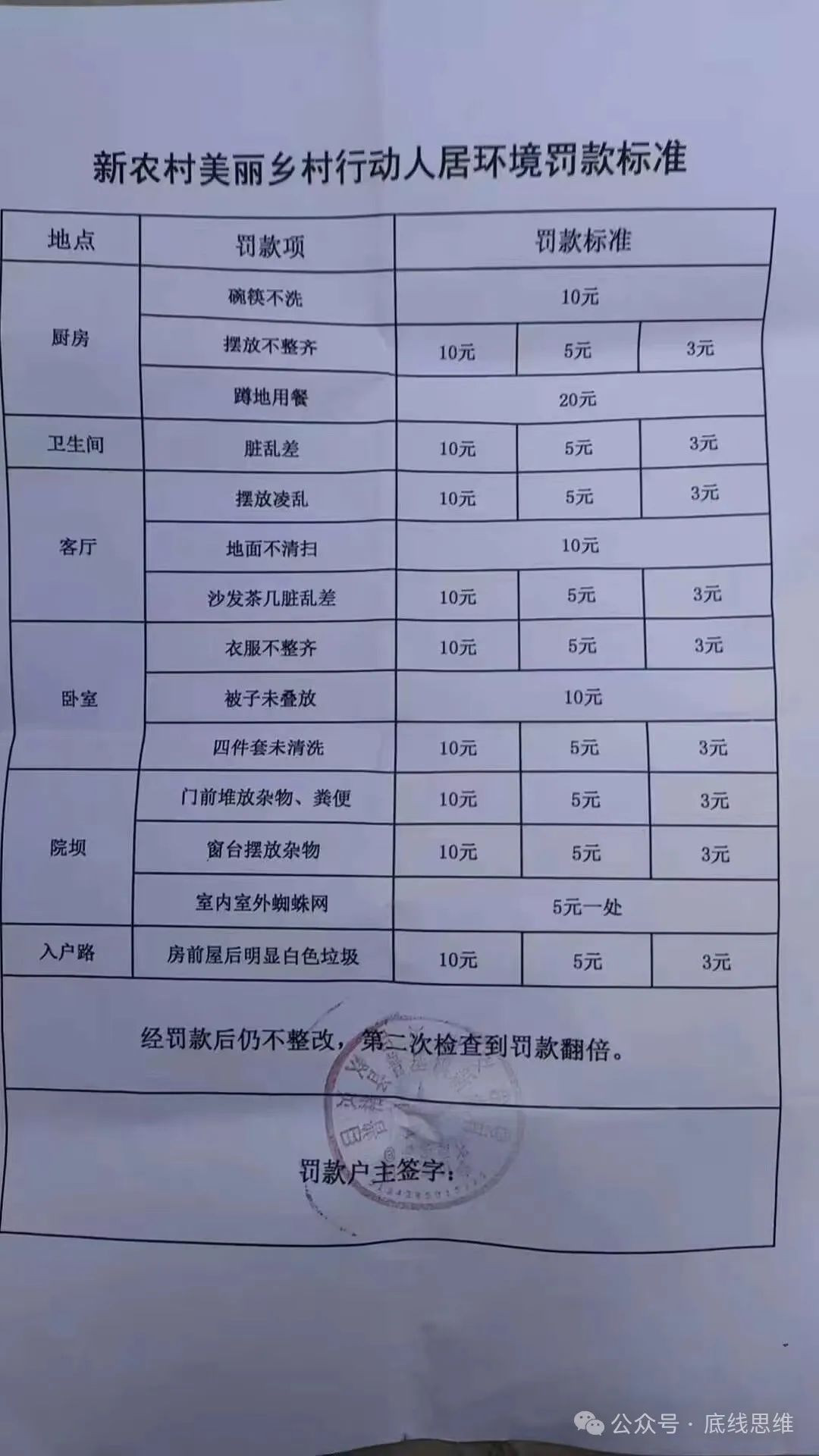

此前,四川省凉山彝族自治州普格县一份加盖了村委会公章的《新农村美丽乡村行动人居环境罚款标准》在网上流传。

二、机制

治理失真是一种复杂的现象,无法抽象出某种单一的原因,与治理主体、治理手段、治理监督等变量有关联,这些变量在当前的特殊运作逻辑下共同造成了基层治理失真现象。

先来看治理主体。

治理主体指各个层级的党和政府机关与职能部门以及工作人员。在基层治理中,县乡村各级一把手非常关键,他们都是不同层级圈层权力的核心,辖区内发展状况就是一把手的履职情况。

2024年在东部某省S镇S村调查,村干部小刘说,每年底对村书记主任的考核也就是对村的考核,也是对其他村干部的考核,直接关系到全村的荣誉,关系到每个村干部的工资待遇。正因如此,各级一把手自然要对自己负责、对下属负责、对地方负责,那么就要做出成绩来。

其中,首先要做好常规工作,也就是要不折不扣地完成自上而下的任务,即使发现这些任务有违基层实际,也要创造条件完成。其次还要创造政绩,因为大家都完成了常规任务,无法显示自己拥有特别的工作成绩,所以就要打造一些亮点工程。而这些工程往往是与当地实际不相符合的。比如西部某县在全县域内推广种植大棚蔬菜,最终因气候环境不适合而失败。

再来看治理手段。

在国家内部,为了能够顺利地将党和国家的政策贯彻到基层,也为了调动各级干部的积极性,当前比较重要的治理手段就是自上而下的责任监督。

责任监督客观来看是负向激励,轻的要诫勉谈话、警告处分,重的要撤职甚至查办。不仅各层级一把手无法承受其重,一般干部也无法承受其重。而自上而下的强问责,必然会激发下一级干部采取策略化的避责行为。

如何避责?一方面对上报喜不报忧,将成绩向上夸大,将问题缩小或者压在基层,因此主动将向上传递的信息进行截留、筛选;另一方面,对下强激励,层层加码,提高治理标准,很多地方都搞千分制考核,每月或每季度以乡镇为竞赛主体搞观摩或拉练,强化乡镇基层执行偏离实际的政策,强化他们想尽办法创造脱离实际的政绩。

最后来看治理校正。

治理失真发生后,比较可靠的是一线治理主体——包括乡村两级以及下沉到乡村的干部——和基层群众自下而上地反馈给上一层级主体,然后采取校正措施。但是就当前治理事实而言,整个治理过程是自上而下的单向流动,相对缺乏有效的自下而上的反向监督或反馈。

群众最知道治理是否符合自己的实际需要,但是很少有能够发挥良好功能的社会反馈机制。对于这点,北京将12345强化为社会反馈机制,是一种有益的尝试。

另外,就是没有开放对基层干部的反馈渠道。基层干部当然知道政策的执行可行性,但是基层干部只能被动讲政治,只能接受并完成任务,不能反向讲政治,没有向上反馈的空间,所以即使是被歪曲的政策,也只能被歪曲地执行。

2023年3月28日,“中国之声”报道了甘肃省庆阳市多县区高标准农田建设存在“数字造田”、违规施肥、乱修田间道等诸多造假乱象。

三、影响

治理失真违背了客观规律,肯定会造成非常多的负面问题。这些问题表现在基层治理中尤为明显。

一是基层治理内卷。

治理失真要么超越了当前基层治理需要,表现得比较激进,要么落后于当前基层治理需要,表现得比较滞后。总体上看,前者为多。激进化的治理必然要投入更多资源,但是治理成效并没有随之增长,反倒是出现了治理内卷。

比如,在农村环境整治中,农民院子里的柴草都按照城市标准堆放,农民不配合,就由乡村出资组织人员帮助收拾,一时达到了上级的要求,但是并没有改变农民的生活习惯,过不了多久,又回归散乱的样子。还有如产业扶贫项目、村集体经济增长等,很多都出现了无效治理的内卷现象。

二是体制的高消耗。

治理不符合客观实际,还要动员体制成员去落实、完成任务,就会对体制造成高消耗。

首先是体制资源的高消耗。2024年5月在西部B乡镇调查,一位乡镇干部介绍,因前几年项目投资过多,造成了许多负债,全镇背了4000万元,现在所有项目投资都停下来了,上面要求先将债务化解掉。当前全国很多县乡都负债严重,一些地区财政保吃饭、保运转都已出现了问题。这些债务很多都是为了完成治理失真的任务而造成的。

其次是体制人员的高消耗。治理失真常常包装成积极有为的外表,动员体制成员想办法创造条件完成,但是体制成员特别是基层干部实在没有办法,只好向自己使力,多做工作多想办法,“白加黑,五加二”的工作模式就自然形成了,基层干部都如上紧了的发条一样不断运转,疲惫不堪,消耗严重。

图自中央纪委国家监委网站

三是干部与群众的疏离。

国家的治理体系拼命运转,但若将海量资源投入到并不符合社会需要的对象上,社会往往不会买账。直观表现就是“干部在拼命干,群众在一旁看”,“一些复耕的土地,群众不愿意种,最后只好由基层干部自己耕种或请大户代耕”等。

这些现象无疑会不断削弱基层干部在群众中的权威。当前,基层干部很难动员群众,基层干部到村里去检查环境,拍照上传系统,村民多会认为他们“又在瞎搞”“又在摆拍”。基层干部与群众关系不断疏离,将对国家社会化和社会国家化都造成新的困境。

治理失真造成的这些负面问题,影响是深远的,需要引起党和国家的高度重视。

四、结语

我国目前正在经历从“中国制造”向“中国创造”的转型,也正在跨越乡土中国,过渡到城乡中国,未来还要迈向城市中国。

在这些大转型过程中,需要国家精准掌握基层社会快速变迁的客观实际,作出准确判断,形成良好的决策,并建构起有效的反馈机制,能够及时校正失真的治理。这样将更有利于建设社会主义现代化强国。