Deepseek狂欢背后,是机关干部能力素质的深度危机

一、“笔杆子”竟成政务机关的普遍痛点

Deepseek的兴起,在国内掀起了新一波AI热潮。跟上一轮AI热潮不同,DS狂欢的主角变成了党政机关。观察DS推出以来的舆情动态,可以看出各级党政机关都在热烈拥抱这项最新的AI成就,很多单位要求干部职工掌握DS,还有报道称DS极大地提高了机关办事效率,譬如参考消息引用台湾中央社2月19日报道,“以往要花一天时间写的公文,现在只要一秒就可生成。”

这句话需要换一个角度来理解:在现今的党政机关,公文写作已经成为最大的、根本无法立即解决的难题,所以DS的横空出世犹如久旱逢好雨。这符合我个人的观察。我曾在大学讲授公文写作,后来长期从事政策研究和文稿工作,虽然这几年谨遵医嘱,退居于西部阳光地带静心养病,但难免与昔日学生、同事们有联系,偶尔聊起机关公文写作,大家都是一声叹息:“难!实在太难!无法可想!”

公文确实很难。若排除通知之类简单文种,一篇合格公文的形成,至少得过“三关”:一是文辞关,公文注重规范严谨、简洁流畅,不提倡刻意修辞,故尔此关易过。第二关是义理关,即基于原则和逻辑,依靠政策和事实,针对现实问题提出原创性思路,这考验的是撰文者对国家政策、上级部署、单位职责和实际状况的悟性,能过此关者不多。三是协作关,公文毕竟姓公,得经过集体研究,体现各方智慧、兼顾各方偏好,对于一篇经过多人修改的“花脸稿”,撰稿人必须逐条分析,尽量采纳,不能采纳者,需有充分理由;如果是职务文稿,那就更要体现署名者的风格和观点。此关体现撰文者的集体观念以及对原则性与灵活性的把握,亦属不易。

公文写作不易,但又是党政机关不可或缺的信息载体,在文稿人材一时难求的情况下,很多领导干部就只好在“差公文”与“抄公文”之间作出权衡取舍。抄公文已成公文写作的重度灾害,可按三重境界论之。第一境“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”:上网抄。这是网络时代的产物,现在已经蔚为大观。在一些需要讲理论、谈认知的场合,时常出现两篇以上发言稿整段甚至通篇雷同的情况。第二境“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”:隔墙抄。我有一友在单位主抓制度建设,奈何单位文稿水平极差,屡修屡审屡不过,最后在审稿会上愤然掏出一枚U盘掷于桌上:我已拷来友邻单位的全套制度,改个单位名不就是本单位文件了么?第三境“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”:翻饼抄。个人和单位年终总结之类的文稿不易自外取得,但工作内容年年相似,那就采取“今年抄前年”的策略,只须改动数字和事实,必要时将章节段落重新组合,即可成篇。

“抄公文”现象的普遍性,表面看是文稿人材缺乏,这应归咎于高校课程体系和公务员考试录用制度存在缺陷。但更深层次的因素,却是各类机关政治意识、学习风气和创新精神的缺失,这导致干部职工政治素质普遍不高,从根本上抽空了机关公文工作的灵魂。

二、机关滥用AI写作将严重削弱干部政治能力

很容易忽视这样一个事实:AI写作是“抄公文”的升级版,是一种高级的“文抄公”。正因为如此,党政机关的“文抄公”们立即直觉地察知到AI的价值所在,并迫不及待地接受它。这就是说,AI写作顺应了干部政治能力下滑的趋势,并且将进一步恶化此情势。

AI写作之所以是一种“文抄公”,这是由它的算法所决定的。一切写作AI都必须具备以下四个要素:

1、大数据。这里我们把“大数据”界定为AI可以获得的一切信息。

2、公理体系。AI所赖以运算的基本原则、前提条件,它凭此确保政治和理论的正确性。

3、一般逻辑。AI进行逻辑运算的基本规则,它符合人类思维规律,据此按照前述定理体系,将相关数据进行分析处理。

4、规范表述。AI将处理结果用合乎人类语言规则的文字表述出来。

这种AI写作的优势十分明显,最为突出的是它远超人类的搜索能力,以及基于分析框架和搜索结果的编辑能力。或者说,它能在人类无法企及的时间内,不仅“抄”,而且一口气完成“读”、“摘”、“编”三大步骤,输出结果远优于干部中常见的“搜索+复制+粘贴”模式。

然而它的短处也是明显的。单纯依赖网络的AI写作勉强相当于“抄公文”模式的前两重境界。之所以说“勉强”,是因为眼下运行的AI都只能进入互联网体系,无法接入政府内部信息系统,很难做到“隔墙抄”,更遑论“翻饼抄”。对于政府部门来说,这样的文稿是“空洞”因而是不合格的,必须通过很细致的改写,使其“本土化”,从而具有本部门和本地区的可识别性,但这样就无法做到“一秒钟成稿”。

所以我非常疑惑中央社所谓“以往要花一天时间写的公文”是一篇什么样的公文。一般而言,一名合格的文稿人员在一天时间内可以完成一篇不少于3000字的合格文稿,因此它不是通知之类的简单公文。如果进一步排除不属于机关公文文种的财务报告、法律文书等基于固定框架的摘编性“填空”型文件,那么这应是一篇包含现状、问题、对策等内容的综合性材料。我不怀疑AI能够在一秒钟内给出3000字的结果,但不相信它是一篇令人满意的公文。

这是AI写作的天生缺陷所决定的:它是“规则强化”型思维,或者说是一种“演绎推理”,亦即从作为前提的“公理”出发进行逻辑计算,整个过程中不能反对预置前提。譬如,倘若计划生育仍然是一项基本国策,那么AI系统在写作一个解决人口下降问题的建议时,只能基于“一孩”前提,提出如何引导不婚者结婚、激励无孩夫妇生育之类的措施。它不会提出修改“一孩”政策,因为这是其预置前提。这能够确保AI写作系统“合规依法”,但并不符合机关文稿写作要求,因为机关文稿遵循“规则优化”要求,具有某种“归纳推理”色彩,即当现行政策导致问题无法解决时,可以建议修改政策。

AI写作系统既然不具有政策创新能力,就无法超越人类写作。然而,由于政策创新能力极度依赖文稿人员的政治素质,当一些单位不能创作高素质公文的时候,有关责任人完全有可能接受AI写作系统用一秒钟创制的文本。

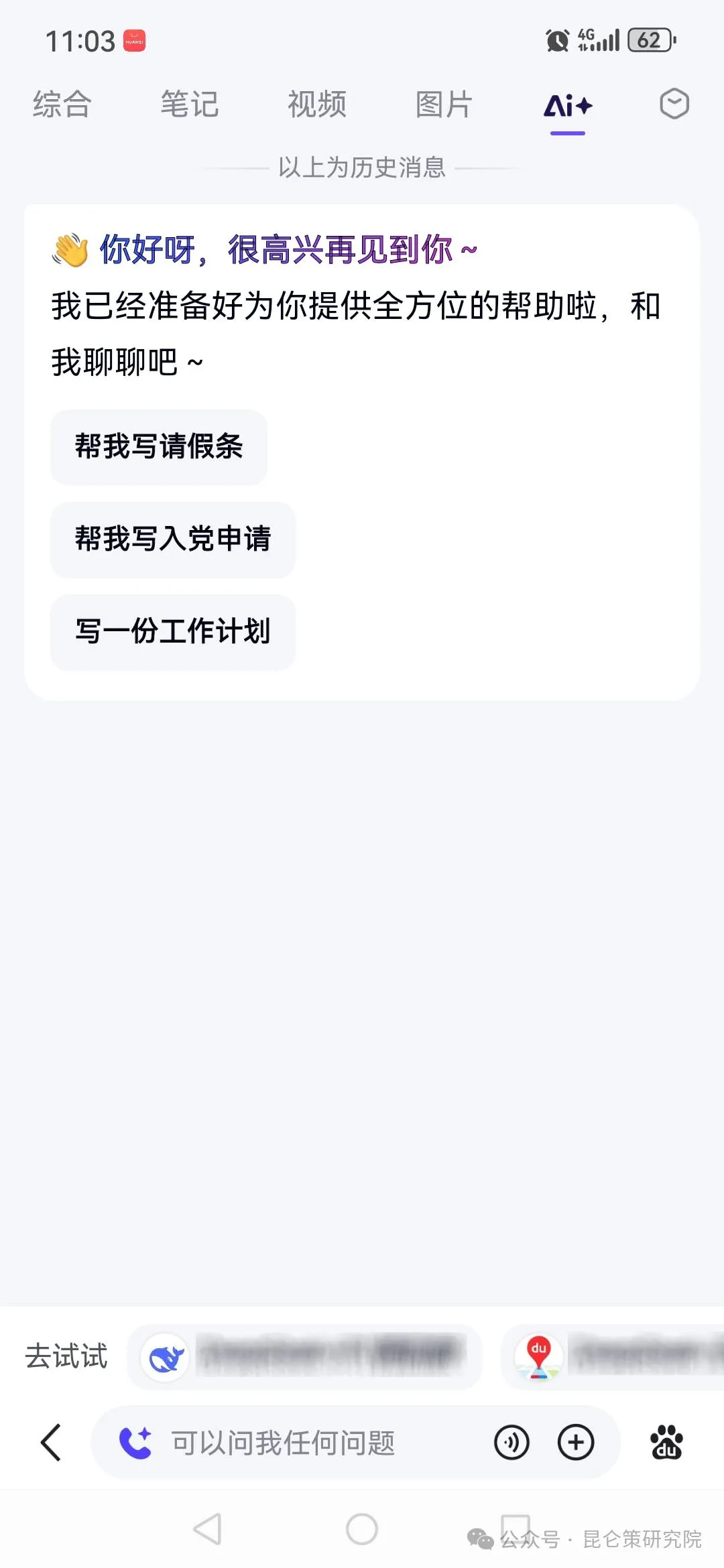

很悲哀,这正是当下党政机关的现实:相当一部分官员不假思索地热情拥抱AI写作,而不是通过学习、思考、实践而扎实地提高自身政治素质。我试用过一款手机AI程序,开始界面是这样的:

你好呀,很高兴再见到你~

我已经准备好为你提供全方位的帮助啦,和我聊聊吧~

(接下来是选项)

帮我写请假条/帮我写入党申请/写一份工作计划

有种灾难感吗?

这反映了社会上对于AI写作请假条、入党申请、工作计划等公务文书的需求。也许在不远的将来,广大机关干部职工的工作总结、学习体会、民主生活会对照检查材料都将由AI在一秒钟内完成,看似省事省力,但那是一个被二进制代码主宰的机械时代,人类职业沦落为代码系统的角色扮演,人的灵魂将无处可寻。

三、政务AI应从助推需求侧革命寻找突破口

人工智能的实质是用二进制代码体系模拟人类行为,目前只涉及人类思维模式,核心是可公理化的逻辑推理行为。至于非理性的情感、非逻辑的文化等,则绝非AI可以模仿。AI融入政务是历史趋势,但它的正确用法绝不是以机器之短弥补人类之短,而是发挥其超过人类的优势,促使社会治理的革命性升级。

AI的优势体现为“一大二公三快”:一是大,理论上AI可以覆盖全球的所有网络空间,因此拥有人类难望项背的信息收集和发布能力;二是公,AI绝对照依法照章做事,完全不掺杂人类必有的情感和情绪,毫无私心可言;三是快,AI的数据处理速度远超人类,可以在极短时间内完成对材料的分析和综合。但它也有其严重局限,一是网络空间的信息量虽然巨大,但并不是人类信息的全部,而且质量严重不均,有大量的虚假和误导性信息,机器不一定能够准确鉴别;二是机器算法根本无法拟合“人性化思考”,难以满足人类社会治理的内在要求。

因此,我们应基于扬长避短的原则推动AI融入政务,助力社会治理水平跃升。当前政务AI化的突破口,可能在于单靠人力无法完成的需求侧改革任务:通过AI+大数据,实现对社会和经济微观主体的贴近观察,并且提供主动、精准的公共服务。这将使中国式现代化具有极其先进的技术特点。

1、改善宏观管理。政府统计数据具有专业、权威的优点,但其数据采集渠道偏于狭窄、僵硬,其“平均”“整体”思维会遮蔽微观主体的具体问题,不利于提高宏观管理效益。而大数据技术可以通过“间接路线”甚至“全息影像”开展数据收集分析,正好能够弥补这一缺陷,符合当下传统统计学向数据分析技术转型的趋势。数据分析技术在规划地区产业发展、制定经济刺激计划方面极其有用。

2、服务微观主体。我国已经进入高度发达的移动通讯时代,各类微观主体的各种信息进入并在互联网留下痕迹,这为运用大数据技术进行需求侧结构性改革创造了优越条件。凭借现有算力和技术,已经不难实现对所有规模以下企业经营及财务情况进行跟踪分析,并提供相应服务。譬如对于令人头疼的企业间债务问题,可通过追踪企业资金流向、权责关系等,理清其脉络和因果,抓住其关键节点有序化解;也可借此掌握企业成本—收益状况,采取相应措施维护其“健康”。

3、沟通市场供需。现有的政府在经济管理中主要提供被动服务,即经济主体有所求,政府方能有所应。需求侧结构性改革客观上要求政府提供主动服务,而AI+大数据技术可消除政府在巨量市场主体面前的无助感。眼下的关键点在于创建基于AI+大数据的供需配对平台。即用大数据技术分析企业需求,由AI研判后进行供需匹配,并主动向企业提供相关信息,将市场配置效率提升至更高水平。这也适用于要素市场。

4、加强民生保障。在社会管理中,AI+大数据可以通过观察自然人的网络信息,对其生活状况进行研判,并提供相应服务。这将极大提升基层的人口、社保、治安等管理效率。譬如AI+大数据可轻易判断社区居民的就业和收入状况,对于无业人员可根据其学历和特长,推荐就业、安排培训或提供社保服务。数据分析技术也是进行贫困监测的有力武器,可校正和强化社区入户调查效果。

固然,这些功能是Deepseek等程序所不具备的,但可通过代码设计而实现,并无技术上的障碍。真正的障碍存在于思想层面,即囿于新老自由主义的僵化思维,拒绝政府对市场的适度介入。但如果我们熟悉西方经济学的历史,就会意识到:将市场视为“黑箱”,因而只能从利率、价格、产出等宏观指标进行观察的自由放任观点,实在是“笔算时代”学者们因分析工具的不足而不得不作出的妥协。现在,当我们已经掌握AI+大数据的利器,有何理由坚持停留在算盘时代呢?

四、人有人的用处

显然,AI写作不能替代人类。AI的作用是在人类能力已达极限的地方极其有效地扩张人类力量。说到底,AI是人类力量的助推器,而不是主体。早在上世纪中叶,维纳出版了《人有人的用处》。在这本讨论控制论(这正是自动化/AI的基础)的著作中,他试图通过这样的书名,告诉读者:人类必须主导自动化技术,而不是被自动化所取代。然而70多年后,当AI浪潮汹涌扑来的时候,这位IT先贤的告诫却显然被抛弃了。在Deepseek的热潮中,舆论界主流观点几乎都在兴奋地欢呼AI取代人类。这是不正常的,反映了一个高度“内卷”社会中人文主义精神的深度退化,值得重视。

但在全球范围内,始终有一种反对滥用AI的声音,这推动了政府间在规范AI研发方面的合作。我国有关部门也正在研究制定AI开发及运用规范,这对于构建一个“以人为本”的发达经济体是重要的。这其中的难点,是如何辨识人类能力的边界,然后充分地将AI资源部署在此界线之外。这是一项困难但必须的任务。因为从“DS一秒成文”之类的案例,可以看出很多人倾向于轻易放弃提升自身素质的努力,转而依靠AI来填补自身能力不足。

必须使人有人的用处。对于政务部门而言,AI写作并非不可以,但必须施以极其严格的约束:首先,应开发党政机关专用AI,符合安可要求,以便其充分利用政府内部信息;其次,党政机关安可硬件亟需升极换代,同时开发和部署适合AI办公条件的软件系统;第三,AI公文写作实行分类管理,通知、财务报告、法律文书等“填空”型文稿可用AI生成;请示、报告等较复杂公文可以由AI进行形式合规性检验;入党申请、理论体会、个人总结、民主生活会对照检查材料一律不允许AI生成。第四,党政机关AI写作必须可溯源,任何利用AI生成文稿的终端都应留下记录,并自动向同级保密部门备案。

在防范AI写作滥用的另一面,是真正下功夫提高机关干部“笔杆子”基本功。这无疑是最难的难题。据我所知,写作能力从来不是干部队伍建设的重点。高校开设的公文写作课程,基本上是送学分,学生学了等于没学。机关事业单位人员招录虽然有考核写作能力的项目,但可以通过死记硬背来取得高分,完全违背写作规律,分数不等于能力。各级党校培训干部,一般不会开设写作课。各级组织部门考察任用干部,也绝不会将“写作能力”作为考核标准。从这样的流程成长进步为单位领导的干部,一般都不会重视本单位职工的写作能力。譬如有一些机关单位规定,干部职工从事业余写作,稿件必须经由领导审批,然而结果却是从此无人发表文章,个中原因竟然是这些高学历的领导同志拿不准所审核的诗歌、小说、散文是不是有问题,索性一律不予批准。也有一些干部胸中少墨,却自以为思维敏捷、口才无双,开会作报告必定宣称“已有书面材料,不再照稿念”,于是脱开稿子随口侃来,看似滔滔不绝,实际却是东拉西扯、错谬百出。当下不少舆情热点,正是此类干部轻视文稿、信口开河引发的。

写作,因其体现人类特有的创新性、情感力、文化素养,故尔成为人类思维超越机器算法的优势领域。然而写作能力不是与生俱来的,必须经过后天的持续培养和锻炼,在实践中逐步显现和加强。因此,无论是为国家大业还是为干部职工计,写作能力都应当成为机关干部队伍建设的重要内容。我们大可不必害怕当前政务AI化带来的冲击,只要看清人类与AI各自优势和缺陷,着力在人类特有优势领域下功夫,那么自然能够立足于人类的智力高地,在AI浪潮中拥有自己的位置。

(作者系政策与战略研究者;来源:昆仑策网【作者授权】,修订发布)