王立华大校在纪念抗大建校88周年座谈会上的演讲

从“红大”改名“抗大”看主要矛盾转变的意义

——王立华同志在“弘扬抗大精神,赓续红色血脉”纪念中国人民抗日军政大学建校88周年座谈交流活动的发言

今天是纪念抗大建校88周年,也是纪念抗大二分校校长孙毅老前辈诞辰120周年的研讨活动,我讲两个故事、一个观点。

第一个故事,来自抗大最早学员的回忆,是毛主席在抗大的讲话。

1936年6月,抗大在陕北安定县(今子长县)瓦窑堡镇的一个旧庙里开学,过了不长时间,因为国民党军来打,搬迁到保安。几十年后,前辈们回忆那段历史时,许多事情可能记不清了,但对毛主席的讲话却都记忆犹新。

毛主席上来第一句话就问大家:这是个什么地方啊?然后指指背后那座山说,这是元始天尊修炼的地方!当时,抗大就在山边一些废弃的石洞里,据说那些石洞是供奉元始天尊的,有的做过羊圈,有的是兔窟狼窝,里面野草丛生,乱石纵横,大家动手打扫收拾出来,就成了学习生活的地方。毛主席风趣地对学员们说:你们今天坐在这里的,就算是元始天尊的弟子啦!你们跋山涉水地跑到这里来是做什么的呢?是求道!求中国革命之道!你们过着石器时代的生活,学习的是当代最先进的科学——马克思列宁主义。你们今天是洞中修炼,不要多久,一个新的局面就要到来,就轮到你们下山去普度众生了。你们什么时候下山呢?天下大乱就下山。

半年后西安事变爆发,毛主席又来到抗大说:现在该是你们下山的时候了。然后,就一个一个地谈话分配任务,到敌后去建立抗日根据地,成为部队的主要领导骨干。有的就是一个人深入敌后,连单枪匹马都没有,但他们依靠和发动沦陷区人民群众,很快就在敌后发展起相当规模的抗日武装,开展敌后游击战,把日寇后方搅得天翻地覆、天昏地暗。【1】到抗战胜利时,军队由开始时的5万余人发展到127万,扩大25倍多,加上民兵268万,军事力量增加了79倍,在国民党丢给日本人的沦陷区国土,打出104.8万平方公里解放区,解放了1.25亿人口。

这些“元始天尊的弟子”为何如此成功?因为他们是在“替天行道”!替天行的什么道?行的是马克思列宁主义之道,行的是毛泽东思想之道,行的是全心全意为人民服务之道,行的是为了群众、相信群众、发动群众、依靠群众之道,行的是救亡图存改变中华民族和中国人民命运之道,所以才能赢得全中国人民的拥护和支持,成功的战胜日本侵略者,解放全中国,建立了社会主义制度,走中国式现代化道路,一直走到今天,走向光明未来。

另一个故事,是聂荣臻元帅的回忆录中讲的,与孙毅办校有关。

1937年9月,八路军出师后,115师在平型关打了全国抗战开始后的第一个胜仗,紧接着阎锡山组织忻口会战、太原会战,但很快就失败了。阎锡山从太原跑到晋西,甚至一度跑过黄河到了陕西宜川。

根据这样的形势,毛主席明确指出,华北以国民党为主体的正规战争已告结束,以八路军为主体的游击战争转入主导地位。他命令115师主力南下,转往吕梁山开辟晋西根据地,要时任115师政委的聂荣臻,带领小部分部队留在五台山,建立晋东北敌后抗日根据地。根据党中央的指示,在五台山的一个寺庙里成立了晋察冀军区,聂荣臻任司令员兼政委。这就是具有标志性意义的“五台分兵”,中国共产党创建敌后抗日根据地的实践从此展开。聂荣臻先是在山西五台山附近打,很快就以五台山为依托,发展到河北省、察哈尔省,在三省交界地带建立起晋察冀敌后抗日根据地。所以毛主席说:五台山,前有鲁智深,今有聂荣臻。

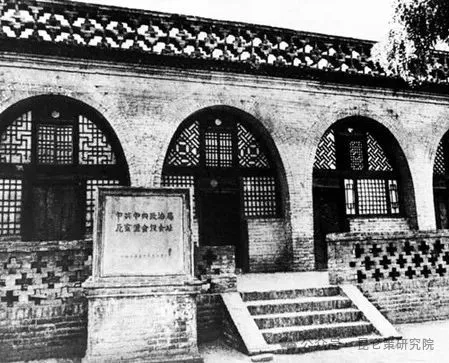

115师五台分兵时,给聂荣臻留下多少人?主力部队加上地方工作团党政干部共约3000人,在那样一个广阔的区域展开,特别缺乏干部。司令部的人睡觉一条炕、吃饭一盆菜就够了,政治部、供给部也只有几个人,一条炕就能挤下了。周围都是国民党败兵和背井离乡的难民,国民党的政权机构全都跑掉了,国民党军和日军经过的地方全部洗劫一空,再往后四周都是日寇和伪军。孤悬敌后如何展开工作?大家都心中无数。聂荣臻说,自己投身革命后,大部分时间是在中央身边工作,可以经常得到毛主席、周恩来等领导同志具体的指导和帮助,现在是自己带着一批同志留在被隔绝的敌后、在敌人心脏地区附近开辟根据地,所以在受命的当天夜里,久久无法入睡,本来早就不吸烟了,这时又把烟斗翻出来,一个劲地吸,最后终于想清楚了,日军正集中兵力长驱直进,后方相当空虚,可以大刀阔斧地开创根据地。他首先鼓励大家要坚定信心,积极发动群众壮大力量,再就是大力培养干部。当时到处都在要干部,好在115师分家时,时任师政治部主任罗荣桓知道创建根据地需要大批干部,把孙毅带的随营学校留下了。为解决燃眉之急,就在随营学校基础上创办了抗日根据地的军政学校,校址设在阜平附近的一个喇嘛庙里,校长就是孙毅同志。这是后来办抗大二分校之前的学校。

这个学校是1938年初建立的,是在晋察冀抗日根据地创建之初。当时接收了大量中学生和小知识分子,还有一些北平、天津的流亡大学生,很快就培养了大批干部,为创建八路军第一个敌后抗日根据地做出了重大贡献。到1938年底,在这个基础上办起了抗大二分校,陈伯钧、孙毅先后任校长,培养了大批人才发展晋察冀抗日根据地,很快就把留下的3000人变成了3万人,30万人,使晋察冀成为敌后抗日根据地的模范,坚定了大家坚持敌后抗战的信心。孙毅老前辈对当校长的这段历史特别看重,是有道理的。

讲一个观点,就是从“红大”改名为“抗大”,深刻理解主要矛盾变化对党的方针政策的决定性作用。

我们纪念抗大88周年,应当知道有一个说法:红大没有第二期,抗大没有第一期。为什么会出现这种情况?了解历史就知道,中央红军到陕北是1935年10月,11月就恢复了两个学校:一个是中央党校,还有一个是中央红军干部团和陕北红军学校合并成立的工农红军学校。1936年初,红军学校改为西北抗日红军大学。1936年6月,根据中央政治局常委会精神,要办一个像黄埔那样发挥重大革命作用的红军大学,于是在原来红军学校的基础上,创办了中国人民抗日红军大学,抽调从军团到连排基层干部进红大学习,这就是赫赫有名的红大一期。1937年初,红大随中央进驻延安,国共合作的统一战线即将形成,于是又改为中国人民抗日军政大学,从此“红大”变“抗大”,红大一期直接转为抗大一期,抗大二期1937年3月招生。所以,红大没有二期,抗大没有一期,前者的一期就是后者的一期,后者的二期就是前者的二期。

为什么红大要改名抗大?根本原因是党和红军面临的主要矛盾变了,决定着党的方针政策和实践发生一系列变化。根据面临的主要矛盾确定方针政策,这是我们党一个具有根本性的思想方法和领导方法,也是我们争取主动的诀窍,赢得胜利的法宝。认真体会一下这段历史很有现实意义。

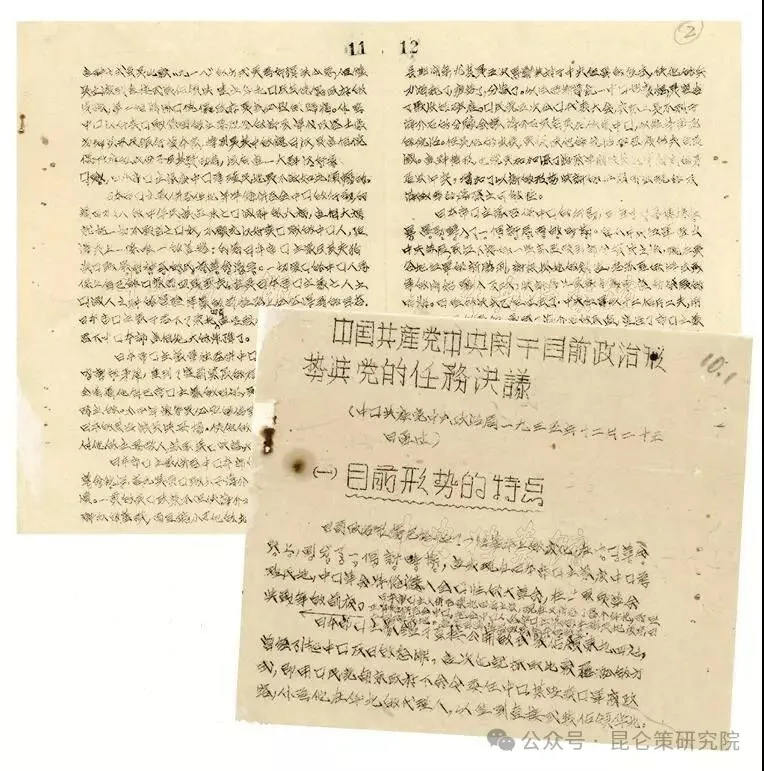

1935年12月中下旬,中共中央在安定县瓦窑堡召开政治局扩大会议,传达共产国际七大精神,分析华北事变后国内阶级关系的新变化,制定下一步的战略策略和行动方向。这一年中国形势变化很大,日本帝国主义在吞并东北四省(辽宁、吉林、黑龙江、热河)之后,又策动华北五省三市(包括山东、河北、山西、察哈尔、绥远五省,还有北平、天津、青岛三个特别市)搞脱离南京政府的“防共自治运动”,要把华北变成第二个伪“满洲国”。蒋介石坚持不抵抗政策,签订了丧权辱国的“秦土协定”“何梅协定”等,一味对日妥协投降,全国人民进一步感受到亡国灭种的危机。瓦窑堡会议召开前,北平爆发大规模的一二九学生运动,反对蒋介石政府投降卖国的对外政策,提出立即停止内战,立即向日本宣战,打倒卖国贼等一系列抗日要求,迅速得到天津、上海、南京、武汉、广州、杭州、西安、开封、济南、太原、长沙、桂林、重庆等地学生和全国各界爱国群众的广泛响应和支持。不同社会阶层的共同意志表明,在中国阶级矛盾已经下降为次要矛盾,民族矛盾上升为主要矛盾。在瓦窑堡会议上,中国共产党认清新的主要矛盾后,并以主要矛盾为根本依据,确定我们党的策略路线和主要任务,这就是要组织全民族一切革命力量,建立最广泛的抗日民族统一战线,去反对当前的主要敌人——日本帝国主义和卖国贼头子。因为当时蒋介石不抗日,所以这个卖国贼头子就是蒋介石。

【1935年12月25日,瓦窑堡会议通过的《中共中央关于目前政治形势与党的任务决议》(部分)。中央档案馆藏】

这样的主要矛盾认定,决定了中国共产党方针政策的一系列重大改变。在瓦窑堡会议决议和之后的调整中:主要敌人,由代表地主资产阶级的国民党反动派,转变为日本帝国主义和卖国贼;政治路线,由开展阶级斗争转变为阶级联盟,建立广泛的抗日民族统一战线,既包括下层的联合,也包括上层的联合,对蒋介石的政策从开始的反蒋抗日,发展到逼蒋抗日,最后发展到联蒋抗日;战争性质,由国共之间的阶级战争转变为中日之间的民族战争,最初是把国内战争和民族战争结合起来,后来就是全民族抗日战争;党的组织,由原来的无产阶级先锋队,转变为无产阶级先锋队同时又是全民族的先锋队,组织发展中反对关门主义倾向;政权名称,由瑞金开始建立的苏维埃工农共和国,改为苏维埃人民共和国;政策调整,由开展土地革命没收地主土地和财产,改变为小地主除群众痛恨者外不没收,富农土地不没收,后来又改变为地主对农民要减租减息,没收日本帝国主义和汉奸卖国贼的一切在华财产;军队定性,由工农武装改为全民族的武装力量,名称由中国工农红军,在东征时改为中国人民红军抗日先锋军,统一战线形成后又改为国民革命军第八路军、新四军等。在这样全方位的调整转变中,“红大”也就变成了“抗大”。

主要矛盾转变带来的变化,不只是方针政策方面,更重要的是对工作重点和实践导向的引领。瓦窑堡会议后,毛主席等中央领导人广泛与全国各界写信联络,宣传我们建立统一战线共同抗日的主张。研究毛主席写信的情况,有两个高潮:一个是新中国建国前夕给各界人士写信,共商建国大业;还有一个高潮,就是这个主要矛盾转换期,毛主席给大量国民党高层、军事领导包括社会各界知名人士写信,并专门派得力人员送去做说服工作,包括周恩来、朱德等也都亲自写信做工作,说服相关人士联合抗日。在陕北根据地近前,就是争取东北军张学良和十七路军杨虎城等,通过卓有成效的工作很快达成共识,张学良甚至申请加入中国共产党。到1936年的四五月,已经开始形成一个秘密合作的西北大联合计划,在山西、陕西、甘肃、青海、宁夏这5个地区,甚至包括新疆的盛世才一起,准备甩开蒋介石建立西北国防政府,同时组成西北抗日联军,准备对日本侵略者开战。

主要矛盾变化的决定作用,包括确定军事战略行动的方向。瓦窑堡会议决定,红军下一步的方向是向东经营山西,由山西开到华北抗日前线对日作战。但中央领导层的认识很不统一,多数人提出多种不同意见,主要是东西南北中5个不同方向的争论。毛主席主张东征,张闻天支持;林彪等主张向南打游击,彭德怀等主张向北,还有王稼祥、叶剑英、博古等主张向西,而李德则主张先巩固后发展,大多数人都怕过黄河后丢掉陕北根据地,再像长征一样失去依托。大家的认识都有一定道理,但毛主席认为,在日本侵占华北情况下,陕南不能与陕北相比,向西没有道理,向北是沙漠,只有向东最好,不是在巩固中求发展,而是要在发展中求巩固。毛主席紧紧抓住主要矛盾不放,坚决主张高举抗日旗帜,东征山西到抗日前线,为此做了大量统一思想的工作。当时投入了红军全部力量,中央政治局几乎全部都到了前线,此战把国内革命战争同民族战争结合起来,取得了伟大胜利,掀起了全国性的抗日风暴。

红军东征唤起了民众,产生了巨大政治影响,是一个扭转历史车轮的重大战略行动,推动了改变时局的社会历史潮流。当时社会各界对红军东征反响强烈,国民党内部更加分裂,众多政界人士和军事将领公开主张联共抗日。宋庆龄、鲁迅、茅盾等给中共中央来信支持,李济深发电拥护,冯玉祥主张不打红军。红军东征5月5日结束,到5月31日,由宋庆龄、沈钧儒、章乃器、陶行知、邹韬奋等发起,全国20余省市60多个救亡团体和十九路军代表在上海集会,宣告成立全国各界救国联合会,号召各党各派停止军事冲突,团结合作,建立统一抗日政权,以团结全国力量,夺取抗日战争的最后胜利。6月初,广东的陈济棠和广西的李宗仁、白崇禧,发动两广事变反蒋抗日,所属军队改称抗日救国军进军湖南,李宗仁、白崇禧还派代表与共产党联系合作,要一致行动。包括东北的马占山,前十九路军陈铭枢、蔡廷楷、蒋光鼐,新疆的盛世才,陕北的高桂滋,四川的刘湘,华北的宋哲元、韩复榘等,都派人与我联系,要求与我签订抗日救国合作协定。8到11月,日伪军进攻绥远,打到阎锡山部下傅作义的地盘上,傅作义发起绥远抗战,全国开始援绥运动。阎锡山甚至请来共产党员薄一波,帮他建立抗日救国组织牺盟会,后来又在些基础上组织新军。蒋介石也知道各界民众的抗战意愿,也曾与苏联及中国共产党联络,但在统治集团内部投降派的牵制下,他并不认识、不认可主要矛盾变化,依然推行倒行逆驶的“攘外必先安内”政策,顽固坚持“剿共”到底,一定要消灭坚决主张抗日的共产党。这样必然导致天怒人怨,实际上已经不能有效控制所属军事力量,部署在陕北根据地周围的张学良、杨虎城,包括刚刚被红军打过的阎锡山在内,都不想跟红军打了,而且要求蒋介石不打内战打日本。蒋介石不听劝谏,终于引发震惊中外的西安事变,被自己的部下逮捕,在枪杆子逼迫下答应抗日。是枪杆子让他认识中国的主要矛盾已经变化,打内战不得人心,不得不答应与中国共产党合作建立统一战线,承诺不再打内战,开始实现向全国抗战转变。西安事变的发生不是偶然的,也不仅是张学良、杨虎城个人的一念之动,而是中国社会主要矛盾发展到一定程度的必然结果。

蒋介石对中国主要矛盾的认识,既不自觉,也不坚定。在抗日战争进入相持阶段后,不断发动反共摩擦,甚至发动消灭新四军的皖南事变,因而人心丧失。因为日寇还在灭亡中国,还没有投降,中国人民必须抗日,主要矛盾没有变,打内战不得人心。中国共产党是坚决抗日的,即使发生皖南事变,也是以主要矛盾未变为依据,对蒋介石以政治进攻为主,军事进攻为副,有效遏制了国民党投降派的嚣张气焰,维护了统一战线,赢得了舆论和人心,最后赢得抗战的伟大胜利。中国共产党领导的人民武装力量也迅速发展,军队由抗战开始时5万余人发展到127万,扩大25倍多,加上民兵268万,军事力量增加了79倍。解放区104.8万平方公里,1.25亿人口。

中国共产党对主要矛盾变化是先知先觉,而且认清后紧紧抓住主要矛盾调整方针政策,赢得了历史转变中的先机和主动权。而蒋介石没有这样的觉悟和认识,所以搞得众叛亲离,最后被迫承认主要矛盾变了,不得不联共抗日。蒋介石有了这样的转变后,共产党不再推翻他,各路军阀也不再反对他,而是在他领导下一起抗日,抗战时期也是他执掌中国统治权以后内部最好的时期。可见认清主要矛盾、抓住主要矛盾的极端重要性。抗战胜利后主要矛盾又变化了,所以进入解放战争。建立新中国后,主要矛盾又变化了,我们进行社会主义革命和建设,进行改革开放,一路走到现在。

回顾历史我们深深感到,时局转变不是别人的施舍,不是等来的运气,不是靠天吃饭,而是围绕客观存在的主要矛盾,用坚定果断的行动促使矛盾转化,才能形成对我有利态势。

当前我们已经进入新时代,新时代的内在依据是什么?是中国社会的主要矛盾又发生变化。对这个问题必须有清醒的认识,才能真正认识新时代的科学内涵,才能跟上时代的发展不掉队。

新时代主要矛盾发生了什么变化?习近平总书记在党的政治报告中讲得十分明确:我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。对美好生活的更高要求不多说了,问题在于如何理解不平衡不充分的发展?习近平总书记明确指出,我国发展最大的不平衡是城乡发展不平衡,最大的不充分是农村发展不充分。这实际上是一种贫富差距,也是新时代必须解决的重大社会矛盾,否则会出大问题。2023年中金公司报告中国私有财富占有情况:最富人口460万,占总人口0.33%,占有财富67.4%;中产阶级9900万,占总人口6.9%,占有财富25.6%;其他人群13.22亿,占总人口92.77%,占有财富仅7%;人均月收入2000元以下的人口9.64亿。西方提出过一个“二八定律”,在资本主义市场经济条件下,也不能突破20%人口占有80%社会财富,否则就会出大问题。我们的改革允许一部分人先富起来,不是只让极少数人富,多数人永远不富,而是为了达到共同富裕,这是党对全体人民的最大承诺,如果长期存在严重的两极分化就是失败。所以新时代必须不忘初心,必须自觉服从于解决主要矛盾的要求,高度重视实现共同富裕的问题,坚决纠正那些不能实现共同富裕的发展理念、发展方式和发展政策。当然,还有科技等其他领域也存在不平衡不充分,必须紧紧围绕主要矛盾确定方向,改革我们的生产关系和上层建筑,大力促进新质生产力的发展,推动我们的各项事业迈上新台阶。

中国社会的主要矛盾变化了,我们的思想也要跟上形势发展。这就需要与时俱进,以习近平新时代中国特色社会主义思想统一认识,走中国式现代化道路;就要坚持以人民为中心,坚持科学社会主义的基本原则,在共同富裕方面有扎扎实实的进展;就要贯彻新发展理念,坚持创新、协调、绿色、开放、共享,实现高质量发展;就要构建新发展格局,以国内大循环为主体,实现国内国际双循环相互促进;就要聚集存在的重大问题不断深化改革,完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化,等等。只有抓住主要矛盾,才能深入理解这些新理念、新政策、新要求,才能更好地贯彻党和国家的意图,中国式现代化的道路才能走得更好。

【文/王立华,昆仑策研究院副院长兼秘书长、高级研究员,红歌会网专栏学者;原载昆仑策网,授权转载】

相关链接:“弘扬抗大精神 赓续红色血脉”——纪念抗大成立88周年座谈交流活动圆满举行