李松睿: 思想出场的空间与可能 ——读刘继明的长篇小说《人境》

【编者按】

保马今日推送李松睿老师的文章《 思想出场的空间与可能 ——读刘继明的长篇小说<人境>》。《人境》是一部特殊的作品,在当代文学热衷于探索人性之幽微,形式之创新时,《人境》却继承了20世纪文学思考社会问题,探索人生出路的传统。它面向中国社会的现实与历史,探索农村在经济全球化格局冲击下的出路,这挑战着80年代以来中国人文学界对文学狭窄的理解。通过对比《人境》与《创业史》,李松睿老师指出,尽管《人境》体现了作者鲜明的左翼立场,但它的深刻之处在于面向变动的现实生活,使多种思想并置,辩难,交锋,为思想提供成长的空间与可能。这种辩难与交锋既体现在作品内容上,也体现在文体形式中。

本文原载《文艺理论与批评》2017年第1期,感谢李松睿老师惠赐此文!保马曾多次推送《人境》的相关评论文章,在此附上往期文章链接,欢迎查阅。

思想出场的空间与可能

——读刘继明的长篇小说《人境》

李松睿

文学与思想的关系似乎是一个难以回答的问题。一方面,诸多文学史著作总是倾向于使用古典主义、现实主义、现代主义以及存在主义这类源于哲学研究的术语,来指认不同时期的文学创作,暗示着文学是思想与理论表达的另类形式。然而另一方面,作家在文学作品中容纳思想的种种努力,却常常遭到人们的质疑。美国哲学家博厄斯(George Boas)就曾表示:“诗歌中的思想往往是陈腐的、虚假的,没有一个十六岁以上的人会仅仅为了诗歌所讲的意思去读诗。”1而韦勒克和沃伦甚至认为,“如果我们对许多以哲理著称的诗歌做点分析,就常常会发现,其内容不外是讲人的道德或者是命运无常之类的老生常谈。”2显然,这些研究者认为作家在文学中试图传达的思想无足轻重,无法成为评价作品艺术水准高低的尺度,真正重要的是那些使文学成为文学的东西。尽管如此,很多作家还是无法忍受思想的诱惑,不由自主地尝试在作品中向读者进行“说教”,宣讲自己对生活的理解。最典型的例子,当属列夫·托尔斯泰。在《安娜·卡列尼娜》中,托尔斯泰不愿顺从大多数读者的意志,集中精力描写安娜与沃伦斯基的爱情,而是经常在小说叙事中“现身”,借列文之口表达自己对生活的种种思考,倾倒出一系列关于伦理道德、农村土地改革、政治经济学以及哲学、宗教等具体问题的意见,介入到19世纪70年代俄国知识界的思想论争中。以至于对托尔斯泰推崇备至的纳博科夫会无法忍受列文那长篇累牍的说教,幻想着“踢开他(指托尔斯泰——引者注)穿着拖鞋的脚下那张荣显的演讲台,然后把他锁在一个荒岛上的石屋里,给他大桶大桶的墨水和一堆一堆的纸——让他远离伦理与说教的东西,这些东西分散他的注意力,令他无法专心观察安娜白皙的脖颈根上盘曲的黑发”3。

而对于时下的中国当代文学来说,思考生活的意义、畅谈对社会的理解则多少显得有些“落伍”。当中国作家厌倦了20世纪50至70年代的社会主义现实主义小说以文学为社会发展史的宏大叙事做注脚的写作方式之后,真正值得关注的就只剩下了“白皙的脖颈根上盘曲的黑发”。于是,作家们纷纷将笔触伸向人性的幽微曲折之处,醉心于文学形式上的种种创新,再也不愿意承担思考社会和人生的责任,而文学也因此丧失了使思想得以生长的空间与可能。

在这样的背景下,刘继明出版于2016年的长篇新作《人境》就显得颇为特殊。有趣的是,这部作品也多次提到《安娜·卡列尼娜》,主人公马垃更是对那个令纳博科夫深恶痛绝的列文情有独钟。正如小说所描写的,“列文那种拙朴的实践家的性格,他对莫斯科贵族生活的厌倦,他在农场实施的一系列改革,以及他躺在干草堆上思考的那些关于人为什么活着,什么样的生活才有意义之类迂阔、玄奥的思考,都对马垃产生了一种从未有过的吸引力。他深深喜欢上了这个托尔斯泰描写的有点儿古里古怪不合群的人物。”4如果说托尔斯泰通过列文这个人物表达自己对19世纪70年代俄国社会面临的困境的思考,那么刘继明在作品中反复提及列文并表达对他的喜爱,则表现出一种将思考社会问题、探索人生道路的传统重新植入中国当代文学的努力。于是,长篇小说《人境》也就成了一个难得的案例,帮助我们考察当文学试图涵容思想时,会给作品带来哪些新的特质。

01

长篇小说《人境》在结构上分为上下两部,分别以马垃和慕容秋为中心人物讲述故事。在上部中,马垃自幼生活在湖北农村神皇洲,这位很小就失去双亲的主人公似乎永远都在寻找能够指引人生道路的精神导师。他先是将自己的兄长马坷视为精神之父,为后者在“文革”期间无私忘我地建设人民公社的精神所感动。然而马坷在1976年因为在一次火灾中抢救公社的种子而不幸罹难,使得马垃失去了生活的重心和依靠。不过很快,他就在当地师范学校遇到了逯永嘉老师。这个放荡不羁而又充满智慧的男人成为马垃新的精神导师,他甚至愿辞去公职,追随逯老师下海经商。然而正当他们合伙经营的鲲鹏公司做得风生水起的时候,先是逯永嘉突患难言之病去世,后是鲲鹏公司因涉嫌特大走私案陷入困局,马垃也锒铛入狱。服刑8年后,马垃于新世纪之初回到故乡神皇洲“隐居”,一边读书,一边思考今后的人生道路。他发现村民纷纷到南方打工,农村日渐凋敝,决定组建同心合作社,带领剩下的村民共同创业。遗憾的是,尽管马垃非常努力,并取得初步成效,却无法抵御跨国公司和地方政府联手对农村土地的觊觎,他领导的同心农业合作社岌岌可危。

在小说下部,叙事的核心人物换成了W大学社会学系系主任慕容秋。她在“文革”期间曾在神皇洲“插队”,和马垃一样为马坷忘我的精神所感动,并深爱上了那个年轻的生产队长。伴随马坷牺牲、“文革”终结,慕容秋也离开了神皇洲,并逐渐淡忘了当年信奉的建设人民公社的理想,不敢跳出社会主流价值观,成了“一个随波逐流者”(434页),在象牙塔中钻研与实际生活没有太大关联的社会学理论问题。不过,当年与马坷的相识、相恋似乎让她无法彻底忘却曾经的青春与理想,因而无法完全认同社会的主流价值观。在一次学术会议上,慕容秋遇到实地研究农村问题的学者何为,并见证了后者在主流学术界受到的排挤,突然意识到自己从事的研究的局限性,开始自我反思。到了小说的结尾处,慕容秋决定离开“散发着腐朽气息的‘学术圈’”,“带研究生去沿河,去神皇洲,回到那座她曾经生活和劳动过的村庄,做一次真正意义上的田野调查”(488页)。

构成上下两部之间联系的,是一本来自“火热年代”的红色经典《青春之歌》。当年,慕容秋来“插队”时带了一批文艺书籍,使那个偏僻乡村成了当地知识传播的中心。由于对慕容秋很有好感,马坷常托弟弟马垃找慕容秋借书。一借一还之间,马坷与慕容秋越走越近,成了一对恋人。然而那场突如其来的大火和“知青返城”,使得马垃没能把一本翻得破旧的《青春之歌》还给主人。出狱后,马垃回到神皇洲,偶然间找到那本旧书,重启了关于哥哥马坷的回忆。甚至可以说,马垃最终选择建立同心合作社,与村民一起走集体道路,重建乡村共同体,都和《青春之歌》所开启的那些关于牺牲、奉献、青春、集体与革命的记忆息息相关。而当马垃到武汉把书还给慕容秋后,那本隔年的旧物同样给后者极大刺激,促使她重回神皇洲寻找马坷的墓碑,并感慨“自己生命中最宝贵的那段时光已经永远跟随马坷,留在了这片土地上”(473页)。而与马垃的再次相遇,也使慕容秋发现当年那个少年“看问题是那么透彻,以至超过了许多专门研究‘三农’的学者”,而且他“关心的远不止是‘三农’问题,包括当代中国的一切矛盾、困境和希望,都不乏真知灼见”,让她“不由得想起俄罗斯十九世纪后期那批‘民粹派’知识分子”(488页)。

从刘继明对小说《人境》的结构设计看,这显然是一部关于认识与记忆的作品。所谓认识,是指无论是马垃还是慕容秋,都始终在努力认识异常复杂的中国社会,尤其是中国的农村。特别是马垃,他先是在“文革”期间服膺于集体主义精神,而后又在“新时期”下海经商,似乎正用自身的命运起伏,印证着上世纪50到70年代对平等理念的强调和“改革开放”后以经济建设为中心之间的变化。出狱后,马垃更是带着这两方面的经验来重新认识中国社会的种种困境,并思考中国农民应该走什么样的道路。同样,慕容秋选择走出象牙塔,到农村做真正的研究,也正为了摆脱空疏的理论,去切实认识中国社会。值得注意的是,最终促使马垃和慕容秋做出这种选择的,是那本破旧的《青春之歌》所携带的关于马坷、关于集体主义等来自逝去年代的记忆。

02

仅从刘继明的结构安排,就可看出这部作品具有很强的思想性。作家试图在一个较为宽阔的历史纵深中,从农民和知识分子两个维度出发,呈现中国社会面临的困境与问题,思考如何正确认识中国社会的历史与现实,并探索中国农民在经济全球化格局冲击下应该走什么样的道路。由于这一追求思想性的努力,使得马垃和慕容秋最大的特点就是好学深思,不是在勤奋地阅读,就是持续地进行思考,这也使小说中充满了种种关于农业生产技术、土地制度改革、国家食品与粮食安全等问题的讨论。对于那些热衷于关注“白皙的脖颈根上盘曲的黑发”的读者来说,这些内容显然属于枯燥乏味的“说教”,根本不应该成为文学的书写对象。然而从另一个角度来说,这些思想性内容的加入,其实正拓展了文学的表现空间,挑战着20世纪80年代以来中国人文学界对文学过于狭窄的理解。

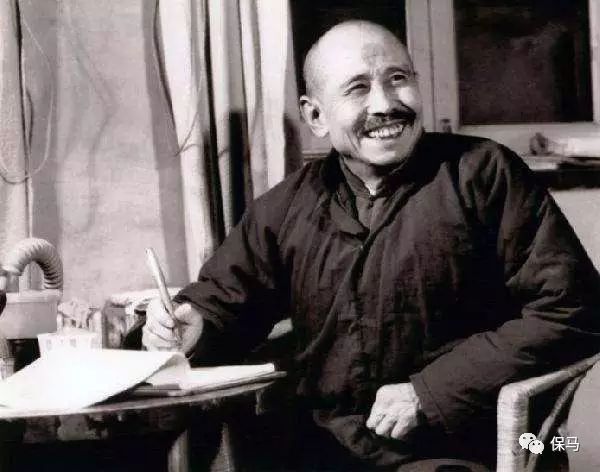

事实上,强调文学的思想性,在作品中思考社会问题、探索人生道路一直是20世纪中国文学的传统。茅盾的《子夜》、赵树理的《小二黑结婚》及柳青的《创业史》就是这一传统中涌现出的优秀作品。茅盾明确表示《子夜》“当然提出了许多问题,但我所要回答的,只是一个问题,即是回答了托派:中国并没有走向资本主义发展的道路,中国在帝国主义的压迫下,是更加殖民地化了”5。赵树理则坦言:“我写的小说,都是我下乡工作时在工作中所碰到的问题,感到那个问题不解决会妨碍我们工作的进展,应该把它提出来。”6而柳青在阐述《创业史》的意义时也指出,他的写作“要向读者回答的是:中国农村为什么会发生社会主义革命和这次革命是怎样进行的。回答要通过一个村庄的各阶级人物在合作化运动中的行动、思想和心理的变化过程表现出来。这个主题思想和这个题材范围的统一,构成了这部小说的具体内容”7。显然,思考当时中国社会面临的困境与挑战,解决现实生活中存在的难题,探索中国人应该选择怎样的社会发展模式,是促使这些作家进行写作的根本动力。而《子夜》《小二黑结婚》《创业史》这样的小说,也正是因为与中国20世纪的历史命运相呼应,才成其为文学经典。

《人境》无疑处在上述传统的延长线上。为了向读者暗示自己的作品与这一传统的继承关系,作家甚至在人物设置、情节结构等方面模仿上述作品,特别是柳青的《创业史》。例如,《人境》中马垃在神皇洲与“种粮大户”赵广富各自组建合作社进行生产比赛,就让读者联想起梁生宝领导的灯塔社与郭振山互助组在蛤蟆滩的明争暗斗。而马垃远赴长沙购买最新培育的高产杂交稻种“南优2611”,更是直接对应着梁生宝到郭县买稻种的著名情节。虽然这种写法多少让读者产生似曾相识之感,乃至产生陈旧、缺乏原创性等质疑,但我们可以从中看出作者在今天重新激活20世纪中国文学思考社会问题、探索人生道路的传统的艺术努力。

细究起来,与《创业史》相比,《人境》所面对的中国社会已发生天翻地覆的变化,这就使得它在思考时代所面临的困境与难题时采用了完全不同的方式。在柳青笔下,农业合作化道路是无可置疑的“真理”。正像作家指出的,“小说选择的是以毛泽东思想为指导思想的一次成功的革命,而不是以任何错误思想指导的一次失败的革命”8。因此,柳青在写作之初就已经保证了梁生宝无论遇到什么困难,最终都能在党的领导和毛泽东思想指引下取得合作化运动的胜利。无论是富农姚士杰暗中破坏贫农之间的团结,还是老党员郭振山阳奉阴违谋求单干致富,抑或是中农梁大老汉对灯塔社的种种猜忌,都不足以对梁生宝及其合作化事业构成真正的威胁。即使梁生宝遇到了难以解决的矛盾和困难,也总能在支部书记卢明昌或县委副书记杨国华那里获得指导和帮助。这就使得《创业史》的叙事语调充满自信、乐观、向上的精神,却缺乏不同思想之间真正的交锋与对立。

《人境》则完全不同。无论是马垃还是慕容秋,他们在异常复杂的中国社会和不同的人生道路面前,都感到深深的苦恼与困惑。面对青壮年劳动力丧失殆尽的农村,马垃根本无力实现重建乡村共同体的“乌托邦”,只能在跨国资本与权力的联手绞杀下节节败退。而对慕容秋来说,虽然她在学界不可谓不成功,有着同行专家的尊重和认可、前辈学者的提携以及W大学社会学系系主任的行政职位,但所有这一切并没有让她能充满自信地对中国的社会问题发言。而且当慕容秋看到掌握学术权力的前辈排挤、倾轧敢于正视中国农村严重问题的学者时,更是感到极为困惑,并对自己的治学道路产生了怀疑。此外,小说叙事中涉及的诸如农村劳力大量流失、跨国种子公司的扩张给中国粮食安全带来的巨大隐患、转基因农作物对中国人健康的潜在威胁、国际市场价格波动对中国农民的影响,以及农村的环境污染等问题,更是远没有找到解决途径。所有这些,都使得这部小说无法像《子夜》或《创业史》那样,给现实生活中涌现出的问题提供清晰明确、不容置疑的答案,而只能罗列出一系列困扰中国社会的难题供读者思考。于是,《人境》的叙事语调也就少了几分自信与乐观,多了几分犹疑与焦虑。

柳青(1916—1978)

03

因此,柳青的《创业史》与刘继明的《人境》是两类完全不同的作品,借助席勒的《论质朴的和多情的文学》和卢卡奇的《小说理论》中的相关论述,或许可以帮助我们更好地理解二者的区别。在席勒看来,文学的本质就是自然,要么是描绘自然,要么是表达对自然的渴望。在古希腊,生活环境相对狭小,尚未与自然脱离,使得文学能够以自然的方式去描绘自然,因而是质朴的文学。而随着时代的发展,人类生活环境逐渐扩大,理性渐渐统治了整个社会,使得人类与自然永远地分开。作家在写作中只能理性地反思自身,表达对自然的渴望,再也无法描绘自然,文学也就相应地成了多情的文学。9席勒这一理解文学的方式,后来在卢卡奇的《小说理论》中得到了继承,只是“自然”这个核心概念被替换成了“总体性”。在卢卡奇看来,古希腊人的生活世界相对狭小,使得他们能够充分地理解自己的世界,自由而熟悉地生活在里面,不会感到与其发生冲突。于是在这一时期的文学创作中,生活的总体性能够被古希腊人所把握并加以描绘,其中最典型的文体就是史诗。而在现代社会,人类的生活世界大幅度的拓展,使得人类再也无法完全理解身处的环境,而世界也向人类展示出自己陌生、神秘、恐怖的一面。在这种情况下,生活的总体性无可挽回地失落了,作家只能对生活进行反思,却永远无法真正理解生活本身。卢卡奇进一步指出,小说就是现代生活的史诗,虽然它不能把握生活的总体性,但却在表达作家对于总体性的渴望。10

参考席勒和卢卡奇的论述,由于柳青能够充分理解其蛤蟆滩的世界,而刘继明却对今天的中国社会感到困惑,使得《创业史》的风格特质更接近所谓质朴的文学或史诗,《人境》则更类似于多情的文学或小说。而后者表现出的犹疑、焦虑的气质,也让这部作品为思想在文学中真正出场提供了空间与可能。在柳青写作《创业史》的年代,社会主义的发展道路、合作化运动的开展、共产党人的威望,都得到了广大群众的拥护和肯定。坚定信奉共产主义理念的柳青从来不必在作品中为自己的信仰进行辩护,也就不需要展开不同立场、观点的辩论与交锋。于是在《创业史》中,所呈现的生活内容与作家所秉持的思想理念密切配合,很少龃龉。人物命运的起伏、情节发展的走向与中国共产党的方针政策、社会主义的发展模式乃至历史前进的“必然方向”高度吻合。蛤蟆滩的社会生活当然也存在着矛盾、动摇、冲突甚至逆流,但这一切都不足以构成对柳青的思想挑战。姚士杰、郭振山、白占魁、梁大老汉等反面人物的行为方式全部符合富农、兵痞二流子以及富裕中农等阶级身份,对他们进行批评、教育、团结、改造也就有了相应的方法和套路。虽然由于“文革”的干扰,柳青并没有完成自己的创作计划,《创业史》第二部永远地停止在郭振山领导的互助组与梁生宝的灯塔社准备展开生产竞赛的时刻,但读者其实永远不会为梁生宝的命运感到担心。小说乐观、自信的叙事语调足以让读者相信梁生宝一定会夺取最后的胜利,合作化道路必然取得成功。这种作家笔下的生活世界与其秉持的思想观念高度整一的状态,即使前者未能溢出后者的理论预设,也让后者无法在生活全部的复杂性面前得到砥砺并获得新的发展,这就使得富有创造性的新思想难以获得生长的空间。

需要指出的是,无论是席勒还是卢卡奇,当他们将文学分为质朴的文学与多情的文学、史诗与小说时,并不是在判断二者艺术水准的高低,而只是在讨论人与其身处的世界的关系如何决定了文学的特质。虽然在多情的文学和小说中,人类因脱离了自然或不再能理解身处的世界,使得具有反思能力的主体得以出现,但这并不意味着这两类作品的艺术价值要高于质朴的文学或史诗。质朴的文学中同样可产生伟大的文学作品。因此,以这样的方式来讨论《创业史》,并不是要“指责”它只是图解中国共产党的方针政策,也不是要“批评”柳青缺乏产生新思想的能力,而是指出在那个思想观念与社会生活高度整一的年代,根本没有独立发展新思想的现实需要。

而小说《人境》所面对的中国社会,要比20世纪五六十年代复杂得多。神皇洲早就不再是希望的田野,而是一片萧索凋敝。村子里有能力、有干劲的年轻人都外出打工,只有老弱病残才滞留在农村,过着毫无希望的生活。而伴随着长期实行家庭承包责任制,使得50到70年代耗费大量人力物力兴建的农村公共设施得不到维护,再也无法发挥功效。中共基层组织在农村涣散,更使得农民成了一盘散沙,在市场竞争中处于弱势地位。正像《人境》所描写的,郭东生原本在武汉打工,因为是党员,被镇领导硬拉回来担任神皇洲村支部书记。可是郭东生回乡后并不在神皇洲居住,也不参与农业生产,只是在有任务派下来时才回村里催缴税费。在中国加入世贸组织后,国内农产品生产成为国际贸易体系中的一环,受到国际价格波动的剧烈影响。此外,转基因农作物、环境污染等问题也与中国农业生产的各环节深深扭结在一起。而思想界的情况,在《人境》中也和农村的问题一样复杂焦灼。主流知识界掌握学术资源与学术权力,却热衷于玩弄种种源于西方的舶来理论,无法真正站在中国立场上阐述中国问题。然而当有些学者立足于实地调研,认真思考中国社会现实时,却引发主流知识界的攻击。这些困扰中国农村和知识界的问题,被刘继明一股脑地纳入思考范围,使得《人境》所涉及的中国现实显得异常芜杂、广阔。读者在阅读时,可以明显感到作家秉持的思想观念远远不能处理小说所呈现的生活内容,因而充满了焦虑、紧张的情绪。生活中累积了那么多难以解决的问题,对作家的知识储备、思想能力以及对现实生活的洞察力等都提出了更高的要求和挑战。

生活内容与思想观念的高度整一,使得思想因缺乏生活的砥砺而丧失进一步发展的可能,而芜杂繁复的社会生活对思想所构成的挑战,则为创造性的思想提供了生长的空间。这在刘继明的笔下,首先表现为多种思想观念的并置呈现。正如上文分析的,主人公马垃永远都在寻找能指引人生道路的精神导师。他的第一个追随对象是哥哥马坷,后者所代表的强调平等与集体的社会主义精神让马垃无比感动。然而马坷的牺牲与“文革”结束几乎发生在同一时间,正以隐喻的方式暗示这一思想脉络的终结。此后,马垃又在80年代接受逯永嘉的“启蒙”,被这个自由主义者身上洒脱、不羁的魅力深深吸引。在两人合伙开办鲲鹏公司后,马垃更是为逯永嘉身上那种敢想敢干、百折不挠的气魄所折服。然而小说却安排逯永嘉罹患性病而死,鲲鹏公司也因触犯法律而破产,暗示了逯永嘉所代表的启蒙主义、自由主义思想在中国语境中的失效。马垃出狱后,作者安排他带着上述两方面经验,重新审视21世纪的中国社会,让他遭遇沿河县县长丁友鹏所代表的政府公司化运营之后的领导干部、辜朝阳所代表的跨国公司的职业经理人、李海军所代表的国际资本巨头在中国的买办、赵广富所代表的寻求规模化经营的种粮大户、郭东生所代表的脱离农村的基层干部。在小说中,马垃甚至有些像新闻记者,一一“走访”上述这些人物,记录下他们的种种言论,并充分展示其思想状态。而另一位主人公慕容秋的功能也与此类似,用于呈现何为所代表的立足中国现实、思考中国问题的学者,庄定贤这类注重西方理论和数据模型的学术权威,热衷于批判社会问题的年轻知识分子代表旷西北,等等。

除了并置呈现芜杂多样的思想观念,《人境》还着力表现这些思想之间的辩难与交锋,使作品带有思想论战的气质,在某些方面甚至还直接介入到当下中国思想界内部的论争。例如,一个非常有意味的情节是,出狱后的马垃回到故乡为哥哥马坷上坟,脑子里忽然看到逯永嘉与马坷“唇枪舌剑地争执起来”。逯永嘉指责马坷为抢救公社的种子白白牺牲生命,实在太不值得。马坷则认为这种想法是“彻头彻尾的利己主义哲学和资产阶级人生观”(58页),强调人应该像保尔·柯察金那样,当回首往事时不因碌碌无为而悔恨。而在《人境》第二部中,慕容秋更是在学术会议上直接遭遇到知识界不同观点的尖锐交锋。胡安民、刘国焘这类有着海外留学背景的学者,在谈及“三农”问题时,要么热衷于从宏观层面探讨政策性的话题,要么倾向于罗列大量数据和建构理论模型。他们的发言,都能收获学界同人的热烈掌声。另一方面,关注底层农民的情感与生存状态的学者何为,在批评新自由主义者和主流学界“差不多成了市场经济理论和主流意识形态的诠释工具乃至附庸,完全放弃了批判立场和对人的关怀”(327页)时,却遭到了学界的漠视与抵制。虽然可以从小说的叙述与立意中看出作者具有鲜明的左翼倾向,不过在呈现这些具体的思想交锋时,其叙述笔调基本上做到了客观中立,没有将逯永嘉这样的自由主义者予以漫画化的处理,使读者可以充分理解两种对立的思想观念的内在理路,并作出自己的思考。

值得注意的是,这种思想的辩难与交锋不仅体现在内容层面,而且也渗透在小说的形式层面。这一点无疑构成了作品在艺术上的独特贡献。刘继明是一位勤于思考、酷爱阅读的作家,读者经常能看到很多经典作品的片段出现在他的笔下。例如,在此前的长篇小说《江河湖》(2010)中,作家就经常将契诃夫的短篇小说《万卡》这类名作摘录片段放入自己的作品。《人境》延续了这一做法,诸如《安娜·卡列尼娜》《钢铁是怎样炼成的》以及《青春之歌》等作品的选段也常常出现在其中,成为刻画人物内心世界、暗示情节走向的重要手段。特别是《青春之歌》,更是成为连接《人境》上下两部的关键。尤为特殊的,是与那本破旧的《青春之歌》一同被发现的马坷生前日记。作者并没有以转述方式交代日记的大致内容,而是用引文形式,以十几页篇幅抄录了日记。今天看,这些日记充斥着“文革”时期流行的政治语言,多少显得陈旧,与《人境》整体上流畅、简洁的叙述语言有明显区别。在某些人看来,这类语言甚至面目可憎。但日记中对挖塘泥、割稻谷、摘棉花、选生产队长以及劳动中培育出的爱情等场景的描写,却复活了一个逝去的年代,让读者感受到其中浸润着的对生活的热情。那里有劳动者全身心投入到土地中,土地反哺给他们的尊严和对未来生活的信心。对比在大城市打工的神皇洲农民谷雨“跟一只蚂蚁和一条狗差不多了,就是死了也不会有人掺一眼”,感慨“做人的尊严,也只有在这块生养他的土地上才可能获得”(159页),那些大段摘录的马坷日记似乎代表着逝去的岁月,对我们的时代提出严正抗议。因此,《人境》是用两种不同的文

体,将两个不同的时代、两种不同的思想观念和发展模式“拼贴”起来,让它们对抗、交锋,完成对当下现实的批判。

结语

当我们宣称《人境》具有很强的思想性时,或许不少人会提出异议,因为小说虽然涉及很多中国社会存在的问题,但并没有提出真正的解决方案。不过换个角度来说,冷战终结后,伴随着胜利者的“历史终结”论调,金钱逻辑、发展主义和新自由主义的行为准则似乎成了一统天下的普遍真理。窥破其荒谬与虚妄也就成了悖逆历史潮流的行为,必将迎来被压抑和否定的命运。正像我们在《人境》中看到的,以庄定贤为代表的主流知识分子视来自西方的理论为神圣之物,任何对它们的质疑与挑战都将受到他们的敌视和压制。而当一个时代只有一种声音、一种思想时,也就封闭了充分认识现实生活的复杂性的前景。在这样的语境下,《人境》这样的作品就显示出其重要价值。它有意识地在文本内部呈现了丰富复杂的社会问题,为不同思想观念的表达创造机会,还以各种手段让这些思想观念彼此辩难。那些曾被污名化的思想也获得了重新发声的可能,并对今天的主流知识界提出了的质疑。因此,这部小说一方面深刻触及到中国社会的复杂问题,另一方面则打破主流与权势者对思想的垄断,为异质性的思想赢得了一小片天空。虽然现实的铁律不会因为一部小说而发生颤动,但在想象的世界中构想另类现实的可能,或许能为最终的改变做一点准备。如果说思想之刃必须经过复杂的现实生活和不同思想的淬炼才能锋利,那么刘继明的《人境》正是以这样的方式为新思想的出场提供了空间与可能。

1.George Boas, Philosophy and Peotry, Wheaton College Press, 1932, P. 9.

2.韦勒克、沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,江苏教育出版社2005年版,第123页。

3.纳博科夫:《俄罗斯文学讲稿》,丁骏、王建开译,上海三联书店2015年版,第143页。

4.刘继明:《人境》,作家出版社2016年版,第49页。以下只标注页码。

5.茅盾:《〈子夜〉是怎样写成的》,《新疆日报》1939年6月1日。

6.赵树理:《当前创作中的几个问题》,《火花》1959年6月号。

7.柳青:《提出几个问题来讨论》,《延河》1963年第8期。

8.同上。

9.参见席勒:《论质朴的和多情的文学》,范大灿译,《席勒经典美学文论》,生活·读书·新知三联书店2015年版,第411—510页。

10.参见卢卡奇:《小说理论》,燕宏远、李怀涛译,商务印书馆2012年版。