少年毛泽东的求学路,成为伟人那是必然的!

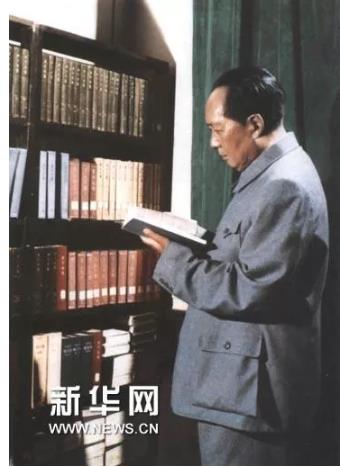

毛泽东的读书习惯在青少年时期开始养成,他一生与书、与图书馆结下不解之缘;同时,在毛泽东身上,读万卷书与行万里路,总是紧紧结合在一起,这成为毛泽东一步步成长,直到成为伟人必不可少的条件。可以说,是读书和实践哺育了毛泽东的成长,同时养育了他的豪气。

外婆家的藏书馆:唐家坨藏书的蓄积

毛泽东出生在韶山冲一个农民的家庭,这里交通不便、风气闭塞,他两岁至八岁在外婆家唐家坨度过,且在整个少年时代,他经常去外婆家,尤其是1906年到1909年间那一段辍学的时间,外婆家的藏书和表兄文运昌从新式学堂带回来的新书,极大地慰藉和丰富了毛泽东的少年生活,更重要的是引领了他未来的方向。

唐家坨属于湘乡县凤音乡第四都,毛泽东来到这里时,整个一幢屋,取名“三芝堂”,表示三兄弟——芝兰、芝仪、芝祥共有,正堂屋大门贴着一个大大的“福”字,两旁写着对联:潼川世业,潞泽家声;横批:介景绥多。

对联昭示着文家的来历、郡望和家风。堂屋里满室书香,正中有神龛和一块“天地君亲师”的牌匾。神龛两旁挂着一副对联:洛社英凤昌百代;文山浩气壮千秋。

堂屋两边还挂着3块横匾,一块是亲友送给毛泽东的外曾祖母贺氏的“贞松长茂”;一块是送给毛泽东的外婆贺氏的“厚德延年”,还有一块是送给毛泽东的八舅文玉钦的“积厚流光”。

毛泽东大约在1896年春来到唐家坨,难能可贵的是,毛泽东外婆家有一间藏书室,藏书包括四书、五经、唐诗宋词、百家经典及明清小说等,八舅是毛泽东幼儿时的启蒙老师,八舅的书斋就是毛泽东人生的第一座图书馆。

对毛泽东影响深远的,特别是《资治通鉴》《续资治通鉴》《御批历代通鉴辑览》这些书,它们更是毛泽东一生中读得最多,受影响最大的书籍,其初读极有可能就是从他舅舅的藏书室开始的。至于《诗经》《尚书》《周易》《礼记》《十三经》这些国学经典也颇早进入到毛泽东的阅读视野,即使幼年时期还不可能有能力阅读,但在毛泽东的少年时代,在他不断地往返于舅舅家唐家坨与自己家韶山冲期间,他是阅读甚至深读过的。

东茅塘藏书的熏陶

毛麓钟青年时代投军,甲午战争后,辞职回乡,以“韶山小隐人”自居。毛麓钟的家在东茅塘,这里也是毛泽东的祖居地。早在毛麓钟祖父毛兰芳手里,就在这里创办一所私塾,叫作面山楼,这是韶山冲最出名,育人成果最大的私塾。毛兰芳给面山楼留下大量诗书及他自己的手稿(包括一套完整的《毛氏族谱》);毛兰芳之后,毛福生、毛麓钟又添置许多经史子集,结果,这里成了一座小型图书馆,毛泽东大开眼界,遍览群书,尤其还读了一些带有新潮意味的书籍——这是毛泽东少年时代在韶山接触各种书刊最多的一次,由此生发了对中国历史的浓厚兴趣。在毛兰芳先生留下的面山楼,毛麓钟慧眼识才,将毛泽东收为学生。于是,继舅舅的“乡村图书馆”之后,毛泽东又在他人生的第一阶段极为难得地得到第二座“乡村图书馆”。他在这里受到了毛麓钟先生的精心培育,正是因为面山楼书籍的熏陶和毛麓钟先生的指引,毛泽东有了对中国历史的浓厚兴趣和当时中国前途命运的强烈关注,并下决心离开韶山,走向外面的世界。

东山学堂:走出韶山冲的起点

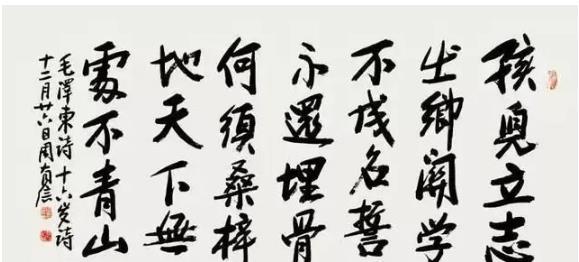

孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

倔强的父亲毛顺生一直反对他读书,反对他出去闯荡,但毛泽东哪能甘心,心中的伟大抱负如何实现?于是他想要去上学,还要去当时最好的学堂,东山学堂,这个学堂最大的特点就是采用西式教学方法。那一年毛泽东16岁,到离家五十里外的地方去上学,接受先进的教育。而在东山学堂的求学时期,也是毛泽东人生的第1个中转站。毛泽东也知道想要实现这样的梦想,必须要去更大的舞台去创造去开阔视野。

少年毛泽东读书的经历,让人们清楚地了解到:书在一个人的成长过程中有着举足轻重的地位。从韶山地方的非正规的“乡村图书馆”到湖南省城的图书馆再到京城的北京大学图书馆,读书养育了毛泽东的豪气,读书成为毛泽东人生不可或缺的内容。

鹰隼试翼,风尘翕张。奇花初胎,矞矞皇皇。古往今来,很多人在少时便展露了过人的才华或担当。这其中,有人成为伟人,真正做到了“为天地立心,为万民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。然而,也有不少天资聪慧的少年英才,却最后沦落到“泯然众人矣”。比如我们熟知的方仲永、江淹等。

那么,聪慧的怎样才能成长为国家栋梁,而不是江郎才尽的“方仲永”呢。惜取少年时,立志存高远!有一个宏大的志向是迈好人生路的第一步。能够立下“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还”的宏图大志,不愁闯不出一片属于自己的天空。

纵有千古,横有八荒。前途似海,来日方长。孩子们,加油,未来在你们身上。

暑假一起去湖南,参加【红色-中医游学营】,点击图片了解详情: