毛泽东时代的医疗卫生体制

建国初期新中国取得的公共卫生成就是巨大的。霍乱很快在我国绝迹,鼠疫1955年就基本得到了控制,性病1959年在全国范围内被消灭,天花在60年代初已告灭绝,结核病的死亡率从建国初期的250/10万下降到40/10万,脊髓灰质炎、麻疹、乙脑、白喉、破伤风、百日咳等传染病的发病率明显下降;接生员的队伍1965年已经增长到685740人,产妇的产褥热和新生儿破伤风显著减少,母亲和婴儿的健康得到了一定保证;1952年底,全国90%的地区建立了县级卫生机构,1965年农村医疗卫生保健网基本建成,卫生技术人员达88万人,发展速度大大超过了城市。但新中国的领导者并未就此停步,相反,毛泽东多次对卫生部提出尖锐批评。正常情况下,卫生部长是主席的下属,是同为一个政府付出巨大努力的人,是毛泽东成为主席的坚定支持者,这种情况下,即便批评也应点到为止。更何况,毛自己也有医生,也是卫生部来统一安排,对给自己介绍医生的人普通人也都会敬让三分。但毛泽东却以异常尖锐的方式给卫生部以当头棒喝,正是毛的“六二六”讲话,将中国的卫生事业提升到了一个划时代的新高度,尤其是对农村民众,从此开始普及基本医疗服务。

毛泽东五十年代提出中西医相结合、发展中医药以后,卫生部已经开始着手培养医生了。但远水解不了近渴,短期内医生还培养不出来。于是卫生部还采用另一种形式,派城市的医生组成医疗队下乡为农民治病。1964年6月,毛泽东在接见越南外宾时,批评北京医院高级干部保健脱离实际、脱离群众、助长生活特殊化的现象。8月10日,他又在卫生部党组《关于改进高级干部保健工作报告》的批语中写道:“北京医院医生多,病人少,是个老爷医院,应当开放。”在他的督促下,中央决定在全国范围内撤销专为高级干部设立的保健机构,取消专职保健医生、保健护士的制度,并向群众开放专为高级干部看病的医院。1965 年之前国家还陆续出台了许多方案,要求各级医院临时组建下乡巡诊的医疗队去农村为农民治病。1965 年 1 月,毛泽东和中央又批转了卫生部关于组织巡回医疗队下农村基层的报告。很多医疗专家纷纷响应,像著名的胸外科专家黄家驷、儿科专家周华康、妇科专家林巧稚都加入其中,深入农村送医。到 1965 年上半年,全国城市共组织了 2800 名医生下农村巡诊。但由于医疗队人数有限,每次下乡,只能走两三个乡镇,且医疗队下乡只能轻装,不可能带稍微大一点的医疗器械,也不可能配齐各专科人员,无法达到有效地为农民医治疾病的目的。此外,医疗队长期下乡,各级医院要打乱日常工作来安排人员,农村要为安排医疗队的食宿而费脑筋。因此,许多地方组织医疗队下乡没有长期坚持,农民看病难的问题仍然存在。到20世纪60年代中期,我国卫生事业的人力、物力、财力仍然主要集中于城市,农村缺医少药的局面没有得到根本性的扭转。统计显示,1964年,高级卫生技术人员中有69%在城市,县以下的只占10%;中级卫生技术人员城市占57%,县以下的占27%。全年卫生事业费9.3亿元,其中用于公费医疗的为2.8亿元,占30%;用于农村的2.5亿元,占27%,其中用于县以下的占16%。[i]换句话说,用于830万享受公费医疗人员的经费,比用于5亿农民的还多。

对此,毛泽东极为不满,终于在1965年6月26日爆发了。这一天,毛泽东按照中央办公厅的安排,听卫生部部长钱信忠汇报工作。钱信忠在作了卫生部工作的一般性汇报后,讲到了全国医务人员分布情况和医疗经费使用的占比:全国现有 140 多万名卫生技术人员,高级医务人员 90%在城市,其中70%在大城市,20%在县城,只有10%在农村 ;医疗经费的使用农村只占25%,城市则占去了75%。毛泽东听到这组数字,发怒了。他面容严肃地站起身来,严厉地说:“卫生部的工作只给全国人口的 15% 工作,而且这 15%中主要是老爷,广大农民得不到医疗,一无医,二无药。卫生部不是人民的卫生部,改成城市卫生部或老爷卫生部,或城市老爷卫生部好了!”“应该把医疗卫生工作的重点放到农村去!”“培养一大批‘农村也养得起’的医生,由他们来为农民看病服务。”

毛主席的六二六指示

告诉卫生部,卫生部的工作只给全国人口的百分之十五工作,而这百分之十五中主要还是老爷。广大农民得不到医疗。一无医生,二无药。卫生部不是人民的卫生部,改成城市卫生部或城市老爷卫生部好了。

医学教育要改革,根本用不着读那么多书,华佗读的是几年制?明朝李时珍读的是几年制?医学教育用不着收什么高中生、初中生,高小毕业生学三年就够了。主要在实践中学习提高,这样的医生放到农村去,就算本事不大,总比骗人的医生与巫医的要好,而且农村也养得起。书读得越多越蠢。现在那套检查治疗方法根本不适合农村,培养医生的方法,也是为了城市,可是中国有五亿多农民。

脱离群众,工作把大量人力、物力放在研究高、深、难的疾病上,所谓尖端,对于一些常见病,多发病,普遍存在的病,怎样预防,怎样改进治疗,不管或放的力量很少。尖端的问题不是不要,只是应该放少量的人力、物力,大量的人力、物力应该放在群众最需要的问题上去。

城市里的医院应该留下一些毕业后一年、二年的本事不大的医生,其余的都到农村去。四清到××年扫尾,基本结束了,可是四清结束,农村的医疗、卫生工作没结束啊!把医疗卫生工作的重点放到农村去嘛!

“六·二六”讲话最大的硕果就是赤脚医生。“赤脚医生”的叫法是首次在上海市川沙县江镇公社出现的,这个公社于 1965 年夏就开始办医学速成培训班,学期 4 个月,学的是一般的医学常识,及对常见病的简单治疗方法。学员学成后,回公社当卫生员。在第一批学员中,有一个叫王桂珍的,来自江镇公社大沟大队,后来文革时期拍了一部片子《春苗》,就是以她为原型创作的。在学习医学知识的过程中,王桂珍十分刻苦。老师让晚上 9 点熄灯,她拿个小的手电筒在被子里看到 12 点。王桂珍拿自己做实验,拿自己练针,熟练了以后再去给别人针灸,那时候的赤脚医生都是这样的。结业后,她被安排在江镇公社当卫生员,实际上相当于公社一级卫生院的实习医生,或者是护士、护理员。但王桂珍结业后却与别人不一样,没有选择待在卫生院等农民上门治病,而是背起药箱,走村串户甚至到田间地头为农民们治病,农忙时她也参加农业劳动。经王桂珍治好的病人越来越多,大家开始宣传她,找她看病的人也越来越多,她开始在农民中享有了声望。此外,王桂珍和同伴们还在村边一块坡地上种了 100 多种中草药,在村里专门建了土药房,利用自己有限的医疗知识,想出各种土洋结合的办法,让身边的老百姓少花钱也能治病。当地农民因多种水稻,平时劳动时是赤脚下水田的,所以当地农民早就有一个朴素的观念——“赤脚”和“劳动”是一个意思。当地农民见王桂珍在为农民看病之余也经常参加一些劳动,就称她为“赤脚医生”。实际上,“赤脚医生”就是不脱离劳动同时也行医的意思。1968年,《人民日报》全文转载了《从“赤脚医生”的成长看医学教育革命的方向》,报道了王桂珍、黄钰祥等人事迹,毛泽东批示“赤脚医生就是好。”此后,全国各地在县一级已经成立人民医院、公社一级成立卫生院的基础上,在大队(相当于现在的村)一级都设立了卫生室,构成农村三级医疗体系。在大队一级卫生室工作的医务人员,都是“半农半医”的“赤脚医生”。与此同时,各级卫生部门开始下大力气,按照上海川沙县江镇公社的做法,着手大批培训“半农半医”人员。当时,也正是知识青年上山下乡的高潮,一批下到农村的初、高中生,由于文化水平较当地农民青年要高,也自然成了接受“半农半医”的“赤脚医生”培训的主体。他们学成后,大都当上了“赤脚医生”。“赤脚医生”队伍在短期内迅速形成,农村医疗状况大为改观。农民有个头疼脑热,再不用远赴公社或者县城去医治了,劳动中受的一般创伤能够及时治疗。[ii]

专业医护人员不够一直是毛时代突出的问题,尤其广大农村,原有以专业技术人员为导向的培养体系无法满足农民群众对医护卫生服务的需求。中国的绝大多数人口是农民,要想改进农村的医疗卫生状况,出路还是要依靠农民自己。不仅要依靠农民自己动手,积极主动地消灭血吸虫病等传染性疾病赖以生存的环境,要保护水源、改良水质和加强对粪便的管理,还要为农村培养大量能解燃眉之急的医生,这些都是后来赤脚医生的职责。赤脚医生不脱产、不离乡、活跃在农村和工厂,为广大人民群众治疗常见的小伤小病。到20世纪70年代,全国赤脚医生人数达180万,卫生员350万,接生员70多万。赤脚医生等的规模超过了当时卫生部所拥有的卫生人员总量(220万名卫技人员)。联合国妇女儿童基金会曾经在1980—1981年年报中指出,中国的赤脚医生制度在落后的农村地区提供了初级护理,为不发达国家提高医疗卫生水平提供了样板。

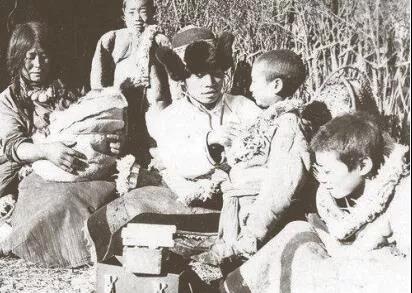

图:20 世纪 70 年代赤脚医生为牧民群众诊治疾病

1972年,一部52分钟的纪录片《中国农村的“赤脚医生”》,在国际上引起了强烈反响。它真实记录了当时“赤脚医生”针对农村常见病,就地取材、土法上马炮制药物和小小银针治大病的情形。美国斯坦福大学几位学者在中国拍摄的这部片子,把中国的“赤脚医生”推向了世界,推动了全球的“中国赤脚医生热”。那时候,国际上无论左中右的人士,无论懂医的不懂医的,一听到“Barefoot doctors”这个词,眼睛就发亮。《“赤脚医生”手册》被联合国教科文组织译成50多种文字,面向全世界发行。世界卫生组织把由毛泽东倡导和推动下建立起来的中国医疗卫生模式,尤其是农村合作医疗称为以最低的成本获得了满足民众基本医疗需求的最高效益的范例,称之为“以最小投入获得了最大健康收益”的“中国模式”,并誉为“发展中国家解决卫生经费的唯一典范”,该模式既满足了农村卫生防疫工作发展需要,又有效控制了疫病的发生与流行。后来据此形成了至今仍有影响力的“阿拉木图宣言”,以中国为发展中国家推行初级卫生保健的典范,提出了“2000年人人享有初级卫生保健”的目标。可悲可叹的是,2000年中国三农危机爆发,医疗重新成为工农群众身上的三座大山之一。

阿拉木图宣言(1978)

I

大会兹坚定重申健康不仅是疾病与体虚的匿迹,而是身心健康社会幸福的总体状态,是基本人权,达到尽可能高的健康水平是世界范围的一项最重要的社会性目标,而其实现,则要求卫生部门及其他多种社会及经济部门的行动。

II

人民健康状态、特别是发达国家与发展中国家之间以及国家内部现存的严重不平等,在政治上、社会上及经济上是不能接受的,从而是所有国家关心所在。

III

以国际新经济秩序为基础的经济及社会发展对充分实现人人享有保健并缩短发展中及发达国家之间卫生状态的差距是首要的。增进并保障人民健康对持续的经济社会发展是首要的并有助于更为美好的生活质量及世界和平。

IV

人民有个别地及集体地参与他们的卫生保健的权利与义务。

V

政府为其人民的健康负有责任,而这只能备有充分的卫生及社会性措施方能实现。在2000年时使所有人民享有能使他们过着社会及经济富裕生活的健康水平应是今后数十年内各政府、国际组织及整个国际大家庭的一项主要的社会性目标。初级卫生保健是在社会公正精神下实现作为发展的一个部分的目标的主要渠道。

VI

初级卫生保健是基于切实可行、学术上可靠而又为社会所接受的方式与技术之上的主要的卫生保健,通过群众中个人及家庭的参与,并在本着自力更生及自决精神而发展的各个阶段上群众及国家能以维持的费用而使之遍及所有人等。它既是国家卫生体制的一个组成部分、一个功能的中心和活动的焦点,也是群众社会及经济总体发展的一个组成部分。它是个人、家庭、群众与国家保健系统接触的第一环,能使卫生保健尽可能接近于人民居住及工作场所;它还是卫生保健持续进程的起始一级。

VII

初级卫生保健:

反映着并产生于国家及其群众的经济条件及社会经济和政治特点,并建基于社会、生物医学及卫生服务研究有关结果的实施及公共卫生经验之上;

提出群众中的主要卫生问题,并相应地提供促进、预防、治疗及康复服务;

至少包括有:对当前流行的卫生问题以及预防及控制方法的宣传教育;改善食品供应及适当的营养;安全饮用水的适量供应及基本环境卫生;妇幼卫生保健、包括家庭计划;主要传染病的免疫接种;当地地方病的预防及控制;常见病伤的妥善处理;以及基本药物的提供;

除卫生部门外,还涉及到国家及群众发展各有关部门及有关方面,特别是农业、畜牧、食品、工业、教育、住房、群众工作、交通及其他部门;并要求所有部门的协作;

要求并最大限度的推动个人自力更生并参与初级卫生保健的规划、组织、工作及管理,充分利用当地、本国及其他现有资源;为此目的而通过适宜的宣传教育以提高群众能力以便参与;

应有连贯的、相互结合、相互支持而有效的转诊制度从而导致循序渐进地为所有人等改善全面的卫生保健,而重点则是对之最感需要的人们;

在当地的及转诊的体制中依靠包括有医师、护士、助产士、助理人员,还包括在切实可行的情况下,群众卫生人员以及必要时的传统医,经适当的社会及业务培训后以医疗队的形式开展工作以满足群众中反映出来的卫生需求。

VIII

所有政府应拟订出国家的政策、战略及行动计划,在其他部门的协作下发起并持续开展作为国家全面的卫生制度组成部分之一的初级卫生保健。为此目的,便需发挥政治意志,合理调动国家资源并使用外来资源。

IX

由于任何一个国家实现全民健康都将直接作用于并有助于其他国家,因而,所有国家都应本着协同共事精神进行合作。在这方面,世界卫生组织/联合国儿童基金会就初级卫生保健的联合报告是世界范围内进一步发展及实施初级卫生保健的坚实基础。

X

2000年时使所有人民的健康达到令人满意的水平,将能通过更充分、更完善地使用世界资源予以实现,而现时资源中为数可观的一部分却耗费在军备及军事冲突上。一项真正的独立、和平、缓和及裁军政策将能而并也应能挪出额外的资源真正用于和平的目的,特别是用作加速社会及经济发展进程,而作为其主要部分的初级卫生保健应拨付给相应的份额。

在中央和地方、城市和农村医务工作者及人民群众的共同努力下,农村医疗卫生工作出现了飞跃发展。以全国医疗卫生机构病床的分布为例,1965年农村只占40%,到1975年这个比重已提高到60%。全国卫生经费的65%以上用于农村,而“六二六”指示对农村巡回医疗和合作医疗的有力推动,更为改变农村医疗卫生面貌奠定了基础。城市卫生人员到农村开展巡回医疗制度也逐渐确立,凡主治医师以上的医药卫生技术人员,除年老体弱多病者外,都要分期分批轮流参加巡回医疗。很多知名专家也纷纷下乡,在为农村百姓看病的同时培训和辅导大批赤脚医生。到1975年全国城市和解放军医务人员先后有110多万人次下农村巡回医疗,有十几万城市医务人员在农村安家落户。高等医药院校毕业生的70%以上被分配到农村。全国5万多个农村人民公社基本上都建立起了卫生院,巡回医疗制度一直延续至今。[iii]毛泽东大办合作医疗的号召促成了1969年合作医疗的高潮,到1976年全国农村合作医疗普及率达到90%以上。前30年在缺医少药、卫生条件薄弱的社会环境下,中国公共卫生以控制传染病为卫生工作重点,以预防医学系与卫生防疫站为依托,走群众路线,开展爱国卫生运动,逐步建立了覆盖全国城乡的公共卫生体系;逐步防治了血吸虫病和麻疹等,基本控制了恶性传染病和性病,保障了人民健康,提升了人均预期寿命,保证了我国经济建设的顺利进行。

按照世界卫生组织确定的标准,衡量一个国家人民健康水平主要有三大指标:一是人均期望寿命,二是婴儿死亡率,三是孕产妇死亡率。新中国成立后,中国人均期望寿命为35岁,1978年提高到68.2岁;婴儿死亡率,新中国成立初为200‰,1981年下降到34.7‰;孕产妇死亡率,新中国成立初为1500人/10万人,1989年下降到94.7人/10万人。这三大指标的变化,标志着中国国民的健康水平的巨大进步。

总结起来,毛时代取得了举世瞩目的卫生成就,其经验有如下几方面:

第一,建立公费医疗制度,政府对卫生事业大规模投入。新中国一直将卫生机构作为社会福利,实行低于成本的医疗收费,降低基本药品的价格,保障广大劳动人民能够得到基本医疗服务。五六十年代三次大幅降低医疗价格。第一次是1956年,药品加成费减少30%,手术费减少60%,接生费减少50%,普通挂号费减少30%。1958年和1966年医疗价格进一步降低,而政府投入逐年增加,到1978年国家每年投入卫生事业费从建国初的1.9亿元增加到22.4亿元,卫生基本建设费由建国初的1.3亿元增加到3.2亿元。60年代初期,我国逐步实施了对脊髓灰质炎、麻疹、乙脑、白喉、破伤风、百日咳和结核等7中传染病的常规免费接种,对血吸虫病、麻风病、疟疾、地方性甲状腺肿以及子宫脱垂等妇女病,国家免费普查普治。[iv]卫生医疗服务机构都是政府或集体直接创立并管理的公共机构,不以营利为目的,目标是提高人民群众的健康水平,卫生医疗服务收入与机构、从业人员个人经济利益之间没有联系。

第二,建立起成本低、见效快、符合落后国家国情的赤脚医生制度。赤脚医生“养得起、用的动、留得住”,生活在生产单位,半农半医或半工半医,随叫随到,服务热情。虽然只经过短期医疗技术培训,但数量庞大,扎根基层,通常不分昼夜,全心全意为农民服务。赤脚医生为长久以来不愿意外出看病、无钱看病、缺医少药的广大农民提供了他们急需的医疗卫生服务,因而很快赢得了广大农民的认同和尊重。赤脚医生在落后、愚昧的农村大力宣传卫生知识,鼓励群众移风易俗,发动群众起来同不良卫生习惯作斗争,开展以除害灭病为中心的爱国卫生运动等,极大地改变了农村的卫生面貌。不仅如此,为了对广大赤脚医生进行培训而编写的《赤脚医生手册》,不仅成为广大赤脚医生人手一册的必备读物,而且也成为很多城乡居民维护健康的简明读本。

第三,发展农村合作医疗制度,建立以政府为主体向全体人民提供免费的医疗卫生服务模式。任何一种公共卫生制度都需要相应的经济制度支持。赤脚医生是建立在农村合作医疗制度基础上的,赤脚医生身份还是农民,就生活在农村,靠挣工分(补贴也是以工分形式出现)生活,看病和参加农业劳动都会给赤脚医生记工分,年末凭工分取酬,因此农民们养得起。药品是医疗体系中比较昂贵的部分,尤其建国前30年医药工业还不发达,获取西药往往难度很大。赤脚医生使用的药品很有限,一般只有止痛消炎针剂、红汞、碘酒、阿司匹林等。为了增加为农民治病的药品,减少农民的医药负担,他们经常上山采集中草药。人民公社会留出一块地,发动群众自己动手种植、采集、制作中草药,自种、自采、自制、自用(后来被概括为“四自”),给当地农民治病。农民每人每年交1元钱的合作医疗费,村里再从集体公益金中每人平均提取 5 角钱作为合作医疗基金。除个别老痼疾病要常年吃药的以外,群众每次看病只交 5分钱的挂号费,吃药就不要钱了。农民们在大队卫生室或者公社卫生院看病,医疗费用主要从公社和大队积累资金中出,除扣少量工分外,社员基本上不花什么钱,有的地方连 5 分钱的挂号费也不收,这怎么能不受到广大农民的由衷拥护和欢迎呢?

第四,建立三级卫生网络,覆盖全部基层单位。三级网络即县、乡、村三级医疗卫生组织体系,县级有县医院、防疫站和妇幼保健院,乡级有乡镇卫生院,村级有村卫生室,在城镇三级网络由市、区两级医院和街道、厂矿门诊组成。中国的卫生网络是借鉴苏联经验、并结合农村合作医疗制度改进形成的。县一级医疗卫生机构绝大多数是由国家投资,包括基本建设、仪器设备、人员工资和业务费用等;公社卫生院1/3由国家投资建设,其余2/3由集体筹办,国家给予一定的经费补助;大队卫生所全部由集体和个人共同筹集资金举办,国家在预防接种、人员培训以及医疗设备方面给予补助。基本实现“小病不出村,大病不出乡”的农村医疗卫生保障,以“三级医疗预防保健网、合作医疗制度和赤脚医生(承担治病和防病的双重责任)”为三大特征的预防保健体系不断发展壮大,创造了中国社会主义的独特卫生工作方式。以山东省掖县为例,全县人口83万,设有县级卫生机构7个,公社卫生院27个,大队卫生所1010个,全县基本形成较为完整的县、社、队三级卫生医疗网络。到1975年,全国县医院2 324所,病床26.3万张,卫生技术人员179 654人;公社乡镇卫生院54 026个,床位62万张,卫生技术人员749 912人,分别比1965年增长了46.15%、368.18%和249.73%。到1983年,全国已有卫生机构19.6万个,卫生防疫站3274个;全国共有乡(公社)卫生院55559个,床位74.6万张。

第五,通过群众运动开展公共卫生事业,改善居民的卫生素养和卫生习惯。卫生工作的对象是群众,但由于卫生工作关系到群众的生、老、病、死等切身利益,因此群众天然地会关心这些问题,从而蕴藏着巨大的能量和积极性。把卫生工作与群众运动相结合,实际上就是把卫生科学知识交给群众,使群众不仅是卫生工作的对象,同时也是卫生工作的主动参与者,甚至在某些方面还是卫生工作的主体。让群众与自己的不良卫生习惯作斗争,同时积极主动地投入到防病治病的卫生工作过程之中,将能极大地动员卫生资源,降低卫生工作的组织成本。进入社会主义建设时期,中央要求着重抓好城市厂矿、农村卫生,并把突击活动与经常保洁结合起来。不少基层单位成立了清洁队,并建立了卫生扫除日等各种制度,保持了车间、居室、食堂、厕所等内、外环境清洁整齐,从而使居民患病率逐渐下降,健康水平有所提高,促进了生产的发展。

第六,大力发展医药工业,并用中药弥补西药不足。新中国成立初期,中国医药工业基础十分薄弱,全国原料药产量不足百吨,大部分药品依赖进口,药物缺乏且价格昂贵。国家确立了以制造原料药为主、制剂为辅、对中药有计划地进行整理的发展方针。中国医药产业迅速发展,到1965年,六大类原料药(抗菌素、磺胺、解热药、维生素、抗结核药、地方病药)和三大类制剂药(针剂、片剂、大输液)在基本满足国内防病治病需要的基础上,还有一定数量的出口。坚持“中西医并重”的卫生工作方针,高度重视中医药和民族医药物美价廉的特点,使中医药和民族医药在公共卫生、重大疾病防治和基本医疗服务中发挥重要的作用。如江苏省灌南县民间医生周大春的治疗血管瘤的五妙水仙膏,北京双桥老太太罗有名的王氏正骨和湖北使用断肠草治疗关节炎等快速、经济、高效治疗疾病的经验被卫生部认可并全国推广。

注释:

[i] 王占宇,尹俊芳.试论毛泽东医疗卫生思想的群众路线特征[J].山西高等学校社会科学学报,2016,28(8): 7-12.

[ii] 陈立旭. 毛泽东一次发怒被称为“六二六”指示 催生赤脚医生[N]. 湘潮,2018年01月23日.

http://history.people.com.cn/n1/2018/0123/c372327-29781514.html

[iii] 毛泽东“六·二六”指示的历史考察[N]. 人民网,2007年09月03日.

http://news.ifeng.com/history/2/200709/0903_336_210859.shtml

[iv] 王舒宏,李士雪,刘兴柱.中国农村三级医疗预防保健网的发展与经验[J].中国初级卫生保健,1998(8): 17-19.

作者/亿万神州

校对/奎霖