日本学者:毛泽东不光在抗日战争中提出了持久战的总战略,而且在战略反攻阶段所作出的贡献,也是最大的

毛泽东向来强调领导者要有预见。他形象地把这种预见性比喻为:“在地平线上刚冒出来一点的时候,刚露出一点头的时候,还是小量的不普遍的时候,就能看见,就能看到它的将来的普遍意义。”毛泽东是具有这种预见性的典范。在抗日战争中,他不仅在一开始就预见到了抗日战争持久战的三个阶段,而且在抗日战争最后阶段,预见到了对日反攻作战的时机,领导中国共产党及其军队最后战胜日本侵略者,作出了重大历史贡献。

“蒋介石丢到哪里,我们就到哪里”

毛泽东对于抗日战争局势,是从国内和国际两个视角进行整体审视的。抗日战争进入1944年,毛泽东对国内抗战局势的基本判断是:虽然日军向正面战场发起一系列军事进攻,又侵占了大片国土,但毛泽东看出来:日军的进攻已成强弩之末。而在华北、西北日军占领的地方,共产党领导的抗日根据地却不断壮大起来。八路军、新四军在敌后展开的广泛的游击战,使日军疲于奔命,八路军、新四军趁机夺回了一些失地。日军的后方已经不仅是很不巩固的问题了,而是不断重新回到中国人民手中的问题了。战争形势已经发生了重大变化。对于国际局势,毛泽东的判断是:国际反法西斯阵线已经形成,德、意、日已经处于十分孤立的状态,而且,德意日三国的战略资源已经消耗得差不多了,法西斯阵线的失败已成定局。该阵线中的日本侵略军在中国的失败是必然的,中国人民取得抗日战争最后胜利已经为期不远了。

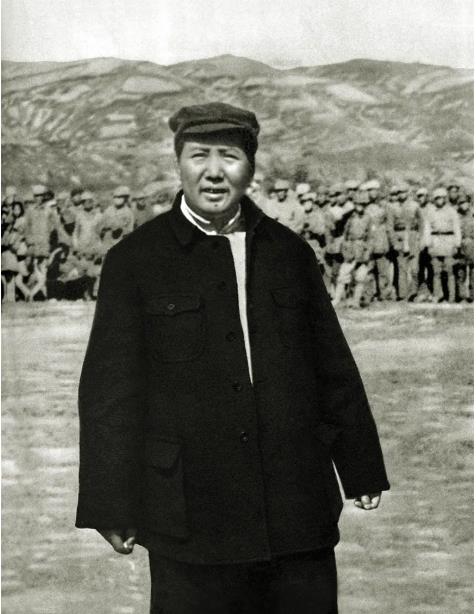

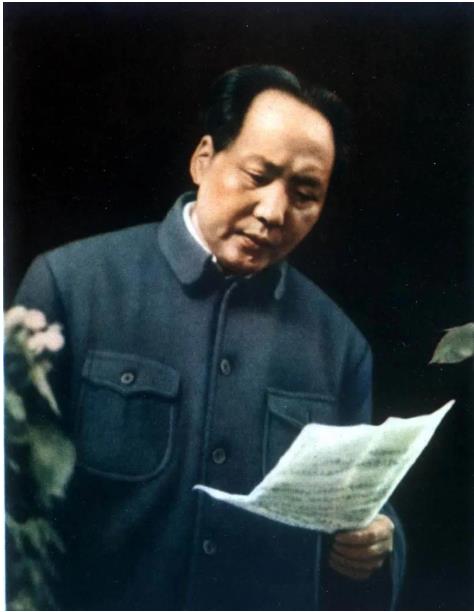

◆1944年,毛泽东在延安留影。

毛泽东作出这个战略判断不久,中国战场出现了大变化。1944年日军实行了“一号作战”计划,没有向四川进攻,转而向河南、湖南、广西发起大规模进攻,以期打通南亚通道。在日军大规模进攻下,国民党军队很快就溃败了,丢失了河南、湖南、广西的大片国土。一时间,日军似乎又呈现出在中国强势进攻的状态。面对这个大变化,毛泽东没有改变他对抗日战争局势的基本判断,仍然认定,日军在中国战场上已是强弩之末,它占领的地方越多,战线越长,它的后方越空虚。

毛泽东在他1944年4月12日写的《学习与时局》一文中作出了一个新的重大战略决策:不再对国民党的抗战抱任何幻想,由共产党领导的八路军、新四军承担起在敌后进行战略反攻作战的任务。中国共产党要准备担负比较过去更为重大的责任,我们要准备不论在何种情况下都把日寇打出中国去。在目前正面战场大溃败的情况下,中国人民要想使日军仍然处于被动地位,使中国人民仍然占有主动地位并尽快取得最后胜利,唯一的办法,就是在敌后战场上进行大规模的反攻作战。在继续抗战中使我党我军和我们的根据地更加发展和更加巩固,就是为我们“担负巨大工作的第一个必要的思想准备和物资准备”。毛泽东还提出,我们现在就要准备在大城市和交通要道中争取千百万劳动群众和市民围绕在我们党周围,“并准备群众的武装起义”,他还提出,在党的七大上要讨论加强城市工作和争取全国胜利的问题。

根据当时共产党及其领导下的军队基本上处于农村的实际情况,毛泽东把实施他上述重大战略决策的重点放在发展巩固扩大抗日根据地上,而且基本策略就是:国民党丢掉的地方,就是我们扩大抗日根据地的地方。1944年11月,毛泽东在中共六届七中全会主席团会议上说:“中国的国土蒋介石丢到哪里,我们就到哪里。”毛泽东当时还把东北谋划为进军敌后的战略地区之一,提出要准备几千名干部到东北去。他在1945年召开的中共七大上进一步提出要派大批军队进入东北的设想,说:“要准备20到30个旅,15万到20万人,脱离军区,将来开到东北去。”“从我们党的发展,从中国革命的最近将来的前途看,东北是特别重要的,只要我们有了东北,中国革命就有了巩固的基础。现在我们的基础是不巩固的,因为我们根据地在经济上还是手工业的,没有大工业,没有重工业,在地域上也没有连成一片”。毛泽东进军东北的战略设想当时已经处于准备阶段,在日本投降后很快就变成了现实,对中国革命胜利起到了极为重要的作用。

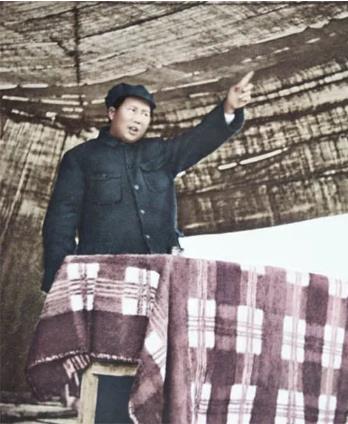

◆1944年,毛泽东在延安向南下部队讲话。

毛泽东根据上述战略判断,在1944年4月日军向南大进攻时,果断地命令我八路军、新四军对日进行敌后大反攻。日军沿平汉铁路向河南中西部发动进攻的第二天,毛泽东即下令八路军袭击向南进攻的日军的后背,“乘机开展豫北地方工作,以便将来可能时,开辟豫西工作基地。”他命令八路军冀鲁豫军区派一部分兵力南下豫东;太岳军区派两个团过黄河挺进豫西;新四军第5师组织七个连沿平汉铁路北上河南;新四军第4师派部西进豫皖苏地区。毛泽东把这一系列战略部署简化成四个字:“敌进我进”。在“敌进我进”过程中,共产党各部队之间既有战略上的配合,又有战役上的协同作战。经过半年多的时间,迅速打开了局面,收复被日军侵占的大片国土。这样,表面上,日军虽然在1944年又侵占了中国大片领土,但实际上这些领土的一大部分随后被共产党领导的军队夺回。日军不仅仍未改变其受到前后夹击的被动战备态势,而且消耗了大量兵力,颓势更加明显。

正是由于1944年毛泽东指导中国共产党领导的军队在敌后进行大规模的反攻作战,才从根本上转变了中日战争态势。从那时起,侵华日军转为守势,中国的抗日武装力量则转为攻势。这是日军彻底失败的转折点。

准备反攻兵力

毛泽东在1944年日军总体上处于战略守势时,及时决定,共产党立即准备反攻兵力。

毛泽东准备反攻兵力,一开始是从两个具体决策开始着手的。毛泽东作出了两个有战略意义的部署:一是发展苏浙皖,二是进军湘粤赣。

为什么要发展苏浙皖?原来,毛泽东预见到:太平洋战争的后期,日本必败,美国必胜,而美国将在对日作战中,在中国登陆,以便更有力地向日军反攻。如果我们共产党领导的八路军、新四军在苏浙皖地区广泛发展游击战争,使上海、杭州两城及沪杭路完全处在我们游击战争的紧紧包围之中,在将来美军向我沿海地区、特别是上海的日军发起进攻时,我军即可夺取杭州、上海、苏州、南京等大城市。因此,毛泽东下令,要华中局广泛发展苏浙皖游击战争,务使沪、杭两城及沪杭铁路完全处于我军包围之中。按照毛泽东的这一指示,新四军南下部队在粟裕的指挥下,于1944年12月分两路渡江,开始向东南发展。1945年1月,毛泽东批准建立我苏浙皖军区,以粟裕为司令员,谭震林为政委,统一指挥苏南和浙东的军事活动。

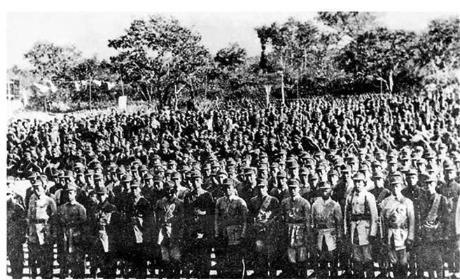

◆1945年2月5日,长兴槐坎乡温塘村新四军苏浙军区成立大会会场。

为什么要进军湘粤赣?原来,日军沿粤汉铁路南下时,侵占了中国大部分地区。毛泽东预计,太平洋战争后期,在美军打击下的日军将向山东等沿海地区退却,日军原驻防湘粤赣的大部分兵力将撤出。我军此时进军湘粤赣,待日军撤出上述地方之时,就可以趁机夺取湘粤赣地区。

上述两个具体决策,前一个顺利实现了,后一个因抗日战争局势变化得过快,我党组织的南下支队进军湘粤赣的计划没有全部实现。但是,按毛泽东的预想,已经组织起来的这两部分兵力,成了对日反攻作战的机动兵团。同时,八路军、新四军也都在积极发展根据地的同时,扩大武装力量,在足以防卫根据地之外,组成了机动部队,作为反攻日军的兵力。这些准备反攻日军的机动兵力,后来成为我党在解放战争中组建四个野战军的雏形。

相机占领大城市和交通要道

在抗日战争中,共产党领导的军队大多在农村发展,在农村进行抗日战争,扩大自己的武装力量。在日军转入防守之际,毛泽东把目光投放到了大城市上。1944年春天,毛泽东提出,要把相机夺回被日军占领的大城市和交通要道,作为一个重要战略意图来考虑。他的《学习与时局》中提出我党要准备在大城市和交通要道中争取千百万劳动群众和市民,并准备发动武装起义的设想,是与我军夺取大城市和交通要道配套的策略。他认为,日军占领的大城市和交通要道,是日军在中国的生存要地。当中国人民进行战略反攻时,我军如果能够相机占领这些大城市和交通要道,最能予日军以沉重打击,最能加速日军的失败。这也是中国人民取得抗日战争最后胜利的关键之举。而八路军、新四军也已经有了相机夺取大城市和交通要道的条件,因为到1944年时,日本侵略者所占领的大城市和交通要道,都处在共产党领导的抗日根据地的包围中,而国民党的主力部队却远在中国的大西南和大西北,黄河以北几乎没有国民党精锐部队的踪影。因此,毛泽东预计当抗日战争进入大反攻阶段时,八路军、新四军完全有可能首先进入这些大城市,予日本侵略者以决定性的打击。这是共产党领导根据地军队长期坚持敌后抗战的结果,也是共产党自己争取来的历史机遇。在这种历史机遇面前,我们如果不能抓住它,“我们将在抗战中犯大错误。”

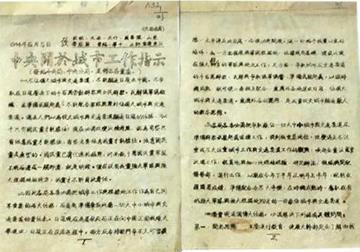

◆1944年6月5日中共中央发出《关于城市工作的指示》。

1944年6月,中共六届七中全会一致同意了毛泽东的上述战略设想,通过了由毛泽东起草的《中共中央关于城市工作的指示》。这个指示指出:“不占领大城市与交通要道,不能驱逐日寇出中国。”因此,我们在抗日战争后期,要把城市工作与根据地工作当作自己同等重要的两大任务来执行,以期在1944年下半年及1945年上半年就能收获显著成绩,准备配合世界大事变,在时机成熟时,夺取在我强大军队与强大根据地附近的一切敌占城市与交通要道。会议还决定成立城市工作委员会,以彭真为主任。毛泽东和党中央的这个决心一下,各级党委加紧布置,调动我八路军、新四军的机动兵力,进一步紧缩了对大城市和交通要道的包围圈,并且开始着手准备攻城作战的物资,演练攻城战法。

抗日战争的反攻阶段,中国军队之所以很快就夺取北方一些被日军占领的大批县城和交通要道,固然与日军的迅速溃败有关,但更重要的是:在日军溃败之前,八路军、新四军已经对这些县城和交通要道实行了战略包围。如果没有这个前提条件,中国军队不可能顺利夺回这些地方。

与日本人搞经济竞赛

在对日反攻即将来临之时,毛泽东的目光不光是盯在军事上,也盯在经济上。1945年1月,毛泽东在为延安《解放日报》写的《游击区也能够进行生产》的社论中,有这样一段精彩的话:“战争不但是军事的和政治的竞赛,还是经济的竞赛。我们要战胜日本侵略者,除其他一切外,还必须努力于经济工作。”

在与日本人的经济竞赛中,毛泽东特别强调发展解放区的工业。他说:“日本帝国主义为什么敢于这样地欺负中国,就是因为中国没有强大的工业,它欺侮我们落后。因此,消灭这种落后,是我们全民族的任务。老百姓拥护共产党,是因为我们代表了民族和人民的要求。但是,如果我们不能解决经济问题,如果我们不能建立新式工业,如果我们不能发展生产力,老百姓就不一定拥护我们。因此,所有的共产党员,都要学习经济工作。”当共产党领导的根据地有了一定工业基础之时,当我们的工业生产日益上升,而日本因侵华战争而使经济日益崩溃,战略资源日益消耗殆尽之时,中国人民在大反攻中,就会很快消灭日本侵略者。

在抗日战争即将进入反攻阶段时,农村经济工作也十分重要。毛泽东认定,只要中国的抗日根据地的农村经济能坚持下去,还有所发展,那么,在日军战线很长,经济供给出现困难时,我们在经济上就胜了日军一筹。我军对日本侵略者的决战就能很快决胜。为此,毛泽东不但提出共产党要发动民众,组织和发展生产,还提出,根据地的部队、机关也可以生产,他推荐晋察冀游击队的生产经验,要大家学习这个经验,为大反攻积极准备物质基础。

指导局部反攻

1944年底,国际反法西斯阵线进行大反攻,法西斯国家进一步陷入被动地位。毛泽东估计:法西斯德国明年就可以被打败,意大利的法西斯统治也将崩溃,日本在亚太地区也将大失败,而且,日本人失败的日子不会太远。现在,中国人民的唯一任务,就是配合同盟国打败日本侵略者。

但是,国民党负责的正面战场,却仍然处于守势,国民党军队为了保存实力,不敢对日军反攻,因此,日军仍然维持其侵占地区的统治,侵华日军的实力并没有削弱。

那么,在即将打败日本侵略者之时,我们共产党领导的八路军、新四军,将采取什么样的战略行动?毛泽东在1944年底指出,现在我们必须对日寇展开局部反攻。他在1944年12月15日陕甘宁边区参议会上指出:1945年应该是中国人民抗日战争更大发展的一年。全国人民都希望我们解放区能够救中国,我们也有这样的决心和勇气。我们在总的战略行动上,要对日军开展局部反攻作战。在毛泽东的统一部署下,共产党领导的根据地对日寇展开了局部反攻。八路军、新四军主动出击,以主动的、广泛的游击战,歼灭了大量日军,拔除了其在华北和华中农村中的大量据点,使华北、华中日军所占领的各大城市都处在八路军、新四军的战略包围之中。在战斗中,八路军、新四军发展到91万人,民兵发展到22万人,19块抗日根据地中,大部分可以相互联系、相互呼应,根据地的人口已经接近1亿。

◆1944年,毛泽东与刘少奇、彭德怀、陈毅、聂荣臻在延安陕甘宁边区练兵比赛大会上。

在毛泽东的指挥下,华北、华中各抗日根据地的局部反攻,使侵华日军在总体上处于被分割包围之中,日军再也不能进行“扫荡”和“围攻”了,只好龟缩在大城市和少数几个据点里,实际上处于等待被歼灭的境地。

在毛泽东指挥下,华北、华中各抗日根据地对日军的局部反攻,也拯救了国民党的正面战场。由于日军急于“后顾”,去保他们在华北、华中所侵占的城市和据点,不得不从正面战场上抽调大批兵力开回到华北、华中去,这就使日军放弃了对正面战场的大规模军事进攻。国民党摆脱了在正面战场上节节后退的被动局面,也开始在巩固现有阵地的同时,派出部分兵力对日军进行局部反攻。

这样,在1945年上半年,中国人民实际上在全国都处于局部反攻状态。而在局部反攻中,毛泽东指挥下的华北、华中局部大反攻,起着关键作用。首先,华北、华中局部大反攻,推动了中国全国对日局部大反攻,使对日大反攻变成了全国规模的反攻作战。其次是因为华北、华中两个地区的局部大反攻,改变了中日战争的格局,使日军在总体上处于被动挨打、等待歼灭的地步。最后是因为这两个地区的局部大反攻,打击了日军的要害。日军侵入中国内地后,其战略支撑点建立在华北和华中,具体地说,就是华北、华中各大城市为侵华日军提供了经济支持,驻防这些大城市中的日军,是日军的战略总后方。共产党领导的八路军、新四军对这些地区进行局部大反攻,打击了侵华日军的要害,动摇了侵华日军的“根基”,造成了侵华日军总败退的局面,对抗日战争最后取得胜利,起到了重大作用。

对日军进行全国规模的反攻

1945年5月8日,苏联红军攻克柏林,德国法西斯宣布无条件投降。侵华日军虽然仍在拼命挣扎,但已经被分割包围在一些大中城市、据点中。日军自1945年后再也没有组织起来更有力的攻势作战行动。日军中也出现了厌战情绪。中国人民最后战胜日本侵略者的日子马上就要到来了。

◆1945年,毛泽东在党的七大上作报告。

此时,毛泽东不仅看到了中国人民即将取得抗日战争最后胜利,更看到了中国共产党在对日作战取得最后胜利时的历史责任。他在1945年4月召开的中国共产党七大预备会议上说了这样一段话:中国共产党成立以来的24年中,尝尽了艰难困苦,轰轰烈烈,英勇奋斗。从古以来,中国没有一个集团,像共产党一样,不惜牺牲一切,牺牲多少人,干这样的大事。在中国人民即将在对日作战中取得最后胜利之时,中国共产党的眼睛要向前看,而不是向后看,要看着四万万人,以组织我们的队伍。在4月23日召开的中共七大上,毛泽东在开幕词中一开头就鲜明地说:这次大会,就是要打倒日本帝国主义,把全中国人民解放出来。这个大会是一个打败日本侵略者、建设新中国的大会,是一个团结全中国人民、团结全世界人民、争取最后胜利的大会。大会的任务不是别的,就是放手发动群众,壮大人民力量,团结全国一切可能团结的力量,在我们党的领导下,为着打败日本侵略者,建设一个光明的新中国,建设一个独立的、自由的、民主的、统一的、富强的新中国而奋斗。十分明显,毛泽东不仅看到了打败日本侵略者这一点,而且看到了打败日本侵略者之后中国的前途。他说:到那时,中国有两条路:一条是光明的路,一条是黑暗的路。有两种中国之命运:光明的中国之命运,黑暗的中国之命运。中国共产党应当全力去争取光明的前途和光明的命运,反对另一种黑暗的前途和黑暗的命运。

但是,当前的主要任务,还是最后战胜日本侵略者。对此,毛泽东在1945年5月估计,日本也许在明年就倒下去,但日本在倒下去之前,可能把兵力统统撤到华北,也可能集中20到30个旅去打大城市。在此种估计基础上,毛泽东决定,在坚持华北、华中对日局部反攻的同时,准备对日军的全面大反攻。八路军、新四军要集中兵力攻打华北、华中被日军占领的大城市。

就在毛泽东部署八路军、新四军在华北、华中对日军进行大反攻之时,国际形势发生了重大变化。1945年7月26日,《波茨坦公告》要求日本政府立即宣布所有日本武装部队无条件投降。8月6日、9日,美国先后向日本的广岛、长崎两地投下两颗原子弹,打击了日本军国主义分子顽抗的信心,促使日本政局发生变化。8月8日,苏联对日宣战,并且提前出兵中国东北,消灭了日本关东军的主力,使日本丧失了赖以侵华的基本力量。在对日作战形势急转直下之时,毛泽东决定:中国共产党领导的八路军、新四军要对日军举行全面反攻,牵动全国对日军实行全面的大规模反攻。他说:苏联参战,使抗日战争进入到最后阶段了。我们的任务有四项,即配合作战,制止内战,集中统一,国共谈判。配合作战,就是我们要与苏联红军配合,具体的配合还要等战争的展开。对日军我们应广泛发展进攻,这与制止内战有关。对日本军队放手进攻,这不会犯冒险主义,要学习较大规模的作战。如果在战略上今天还不放手,就会犯错误。当然战役上要谨慎,可能攻开的就攻,决不能等待观望。毛泽东预见到,日本侵略军在投降时可能只把大城市交给蒋介石,不交给共产党领导的八路军、新四军。他说:日军这种交防,我们一般地是难于阻止的,因此,我们要务实,八路军、新四军仍有自己发展的空间(即广大的农村和中小城市)。大城市和交通要道让蒋介石去接收,而八路军、新四军的文章在左右两翼,即除大城市和交通要道之外的中小城市和广大农村。我们的文章就在这些地方做。毛泽东作出这个战略决策的英明之处在于:用这种顾全大局,不公开划分接收范围的方式,可以避免国共两党在最终战胜日本侵略者之际分裂,防止内部打起来,在保证除八路军、新四军向日军实施最后大反攻的同时,也使国民党军队有大反攻的行动,确保中国人民最终把日本侵略者赶出中国去。这样,就以华北、华中八路军、新四军的对敌大反攻,牵动了全国的全面对日大反攻,保证使抗日战争取得最后胜利。同时,我八路军、新四军占领了除大城市之外的中小城市和广大乡村,使共产党领导的原有抗日根据地在进一步巩固当中扩大,共产党的力量仍然在农村保持和发展着,在总体上,共产党仍然处于农村包围城市的态势。这样,在抗战胜利后,我党也有制止内战,促成民主联合政府的实际力量,如果蒋介石再次向中国共产党举起屠刀,共产党也有赖以自卫和反击的基本条件。

◆1945年8月9日,毛泽东在延安发表《对日寇的最后一战》。

毛泽东虽然估计到,“美国靠蒋介石是一定的,我与美蒋是一个时期的麻烦,内战的危机将随着日本垮台而增加,”但他在抗日战争取得胜利的最后关头,还是尽全力维护抗战大局,努力促成联合政府,加强团结,为夺取抗日战争的最后胜利而斗争。

就在苏联对日宣战的第二天,即1945年8月9日,毛泽东发表声明说:由于苏联对日宣布作战,中国人民最后战胜日本侵略者及其一切走狗的时间已经到来了,中国人民的一切抗日力量应举行全国规模的反攻。接着,中共中央向各中央局、中央分局、区党委发出指示,要求立即动员一切力量,向敌伪军进行广泛的进攻,扩大解放区,并准备于日本投降时,迅速占领可能占领的城市和交通要道。在党中央和毛泽东的指挥下,八路军、新四军、各抗日游击队、抗日根据地的广大民众,迅速投入到对日本侵略者的全面大反攻中去,很快就光复了大片国土。

8月15日,日本天皇宣布无条件投降,中国人民取得了抗日战争的最后胜利。

时隔几十年后,日本一位研究抗日战争历史和毛泽东军事思想的学者新岛淳良客观地说:在中国,毛泽东不光在抗日战争中提出了持久战的总战略,而且他在中国对日作战的战略反攻阶段所作出的贡献,也是最大的。