毛时代搞过“群体免疫”吗?也说“新中国是怎么抗疫的”

“阜成门六号院”前几天发了篇文章《1957年的那次群体免疫》,原本笔者是没兴趣专门写文来驳斥的。这个号的立场很明显:

基于这样的立场,其对毛时代的历史基本很少见到正面及客观评述,而一旦它拿毛时代的历史当“正面典型”,我们就得仔细辨别了。

遗憾的是,这两天看到某左边的朋友推荐此文,然后又获得了一些左翼大V的转发,笔者觉得还是有必要说道说道;它误导精英没什么大不了的,但误导了无产阶级及小资产阶级知识分子,却是可能造成很大危害的。

文章认为应对1957年流感中国采取的是“积极防御+群体免疫”,“病毒传染链条是极其强大的,物理封锁只能在理论上讲得通,但是实际上是封锁不住的”,所以“一个区域内或者一个国家的清零往往也是很难凑效的”;“政府并没有采取封城或大规模限制人口流动的做法”,而是“采取了以确保经济秩序优先的策略,采取了跟国际通行的防治措施”。

文章作者称,“我们在50年代公共卫生条件不好的时候,尚且都能克服一般的流行传染病,为什么现在条件已经改善了百倍千倍,就不能呢?”

这句话似乎一下子转向高度肯定毛时代的做法,跟这个号以往的立场大相径庭,但细细品味就会发现,这不过是片面地截取了毛时代的一个片段来给作者就当前防疫的主张作支撑罢了,这样的支撑完全抛弃了毛泽东时代卫生工作的灵魂。

首先,毛泽东时代应对1957大流感真的搞过所谓的“群体免疫”吗?

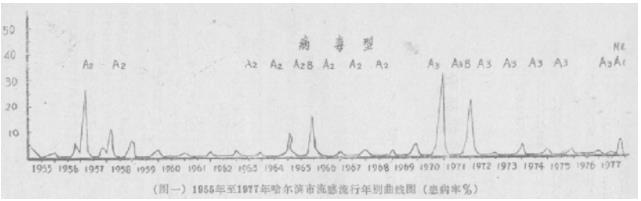

翻阅新中国的卫生工作文献,我们可以发现,毛泽东时代大致经历过两轮流感病毒的大流行,一轮是1957~1958年的冬、春季,另一轮是1968~1970年冬春季,且两轮的感染曲线都呈现出双波峰形状,如1957~1958的大流行波峰分别出现在1957年3~4月和1958年2~3月,波峰前后均表现为短时间内急骤上升和迅速下降的爆发形式。

其后,中苏卫生专家的相关研究文献,的确以人群的免疫状态来解释这样的现象,既认为感染过的人群已经获得了免疫力,因此感染数字又在短时间内迅速下降。如人民卫生出版社在1959年出版的全国流行性感冒中心研究室编订的《流行性感冒手册》,以及1963年出版的苏联专家M·B日丹诺夫等编写的《流行性感冒》。

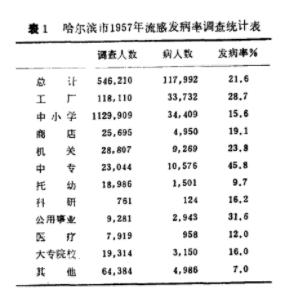

然而,即便是当时冬春季气候更加寒冷、工业发达、人口密集的哈尔滨,1957大流感中的发病率也仅23.85%,即便感染最密集的中专也仅达到45.8%,远不足以支持今天所谓的“群体免疫”(即60%~70%)假设。

不过,毛泽东时代在学术研究方面真正做到了大鸣大放,各种积极有益的研究均未受到限制,包括上面提到的中苏专家关于感染者获得免疫力的猜想。1959年《山东医刊》刊登了一篇《山东省1958年流行性感冒流行情况调查》,发现“1957年流行严重地区,如济南、青岛等市,1958年流行期间没有受到什么影响”,作者调查了一个师范学校,发现1957年春患过流感的老生再发病率为23.90%,而未患流感的新生发病率为30.58%,这个差异说明1957年患过流感的老生的确可能获得了一定程度的保护力,但作者也谨慎地指出“亚洲甲型病毒引起的免疫力不甚稳定”。

哈尔滨卫生防疫站的统计发现,相当比例的人群会被反复感染,1957年感染过的人群、1958年再发病率为23.61%,长春防疫站统计的再发病率为15.8%,均对中苏专家关于感染可获得免疫力的研究给出了质疑。

重要的是,这样的研究只是作为回溯研究,当时绝没有就把它当作防疫的决策依据,去搞什么“群体免疫”。

第二,毛泽东时代真的没有对全球大流行的病毒搞过“清零”?

毛主席领导的党和人民政府始终把劳动人民的身体健康放在首要的地位,这个话题以前多次谈过,这里不再赘述,面对病毒大流行同样如此。

今天的技术条件跟当时却是没法相比,但当时却是基于自身条件尽最大的努力消灭病毒传播。

1957年大流感在各地爆发以后,各地的卫生部门迅速在第一时间分离出了毒株,确定了大流行传播的具体病毒类型,这个查阅文献可以看到大量的报道,笔者就不去一一摘录了。

然而,当时并没有基因测序技术,也就不可能有针对特定病毒基因的快速检测技术,只能组织医疗、防疫部门,自力更生、因陋就简地开展对各种传染病的研究和防治工作。

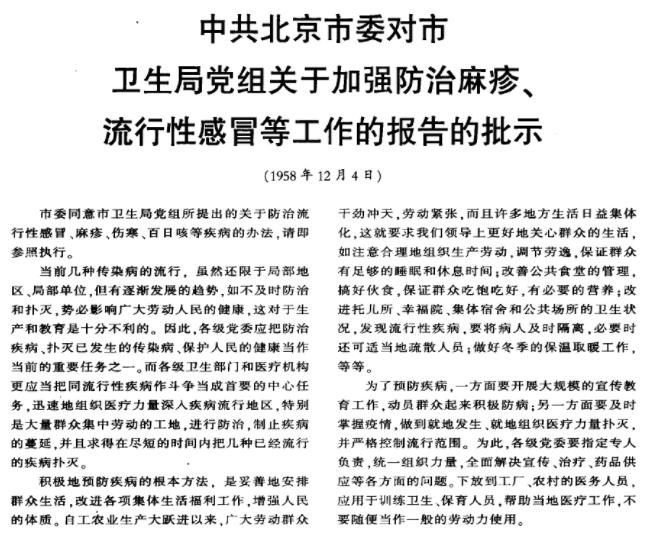

具体做法就是及时掌握传染病的流行情况,做到“就地发生、就地组织医疗力量扑灭,并严格控制流行范围”,“将病人及时隔离,必要时停工停产避免人群聚集”,“开展大规模的宣传教育工作,动员群众起来积极防病”,“合理组织生产劳动,保证群众的睡眠和休息时间;改善伙食,保证群众吃饱吃好,有必要的营养”……

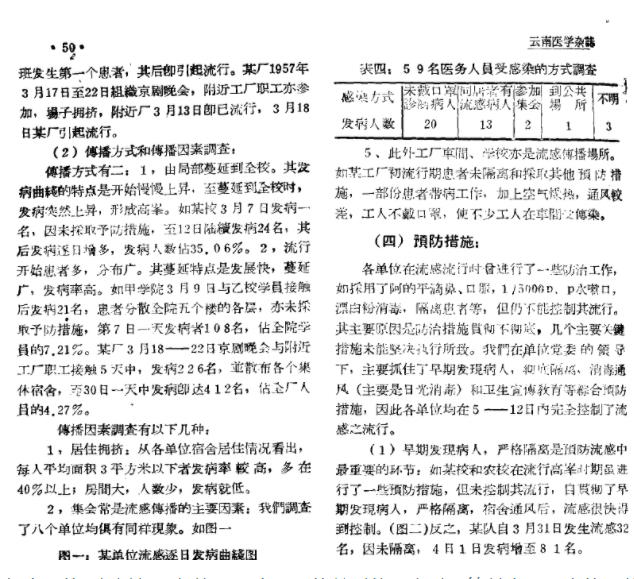

可见,毛泽东时代为了人民群众的身体健康,同样是对病毒流行采取了“零容忍”的态度,贯彻“早发现、早隔离、早治疗”的方针,防控措施也随着流行病控制情况进行调整甚至不断升级。如1957-1958昆明流感暴发期间,很多单位发现环境消杀、隔离患者仍不能控制其流行,检讨原因是防治措施贯彻不彻底,随后开始了为期5~12日的类似我们今天的“全域静态”管理,学校停课、工厂停工,就完全控制了流感的流行。

与今天的“动态清零”相比,一个重要的差别就是当时尽管付出了巨大的公共成本甚至牺牲了经济去控制病毒大流行,但这个成本并未转嫁给人民群众,人民群众的生活保障没有因此出现问题,相反公有制经济保障下甚至还在大流行期间让劳动人民可以享受更多的休息时间,获得更多的营养供应。

即便在帝国主义封锁下,毛泽东时代的新中国也从来没有停止对外交流,因为流感病毒不断变异、且传染性强、传播隐秘,所以新中国也只能对流感病毒流行做到“动态消灭”(1968~1970流感大流行是新的亚洲甲型A3变异株)。

但是,对于血吸虫病、天花、疟疾、鼠疫这样的相对稳定却对劳动人民健康造成巨大威胁的传染病,毛泽东时代的新中国始终以“消灭”为目标,并成功做到了“清零”。

1950年10月,中央人民政府政务院颁布了《关于发动秋季种痘运动的指示》,规定全民接种天花疫苗,即俗称的“种痘”。中国工程院院士赵铠带领团队发明了耐热液体痘苗,解决了疫苗必须冷藏导致难以在偏远和农村地区推广的难题。此后,我国进行了三次强制性全民种痘和两次接种,在这十年里,五亿多人口获得了近18亿剂疫苗,通过高接种率和对确诊患者的密切管控,全国天花病例数从10万多人锐减为300多例。1954年,全国大、中城市再未有天花流行。1961年6月,由缅甸传入到云南的最后一例输入型天花病例病愈后,中国境内再未出现天花病例。

1977年10月26日,全球最后一例天花患者被治愈。1980年5月,世界卫生组织正式宣布,天花已被根除,全球停止牛痘接种。中国比全世界早了整整17年“清零”天花。

第三,毛泽东时代防疫的重要经验是依靠中医药实行中西医结合,依靠群众运动开展群防群治。

阜成门六号院的文章高度评价了疫苗对于应对1957年流感的作用,似乎这才是“科学防疫”,有了流感疫苗就可以“群体免疫”。然而,事实上这是一种变相拔高,极大贬低了毛泽东时代在其他方面的防疫努力。

为了控制病毒传播,毛泽东时代的确一直在努力开展疫苗研制工作。1958年北京生物制品研制成功亚洲甲型灭活疫苗,十年在北京接种1.2万人,其后持续围绕疫苗的效果开展研究,并在六、七十年代持续开展疫苗研制、毒种选育、反映效果观察等多次试验,不断提高和完善生产技术,逐步提高疫苗的安全性、有效性。通过实际的试验和观察发现,疫苗对抑制流感传播,降低发病率、死亡率起到了一定的作用,但并没有将此作为根本性的作用,实际上也不可能做到。一方面,以当时中国的生产力和科技水平,根本不可能大规模推广流感疫苗;另一方面,流感疫苗针对不断变异、逃逸性强的流感病毒的有效性仍然是有限的。

即便到了今天,至今还没有一款通用、有效的流感疫苗被真正研制出来。美国医疗巨头和卫生专家宣称的流感疫苗常年有效率为36%,但2014-2015流感季节,美国CDC报告疫苗仅仅预防19%的流感病例;而澳大利亚报告的流感疫苗针对H3N2的有效率仅10%,加拿大估计的有效率为17%;今年3月,纽约时报报道,在对美国七个州的3,600多名美国人进行的一项研究中,美国CDC在一份报告中说,疫苗的有效率只有16%左右。

尽管今天的实际结果不可能对毛泽东时代的中国提供指导,但毛泽东时代的防疫工作者始终对疫苗本身的有效性抱着谦虚、谨慎的作用,从来没有把流行病防治押宝到疫苗这个单一工具上。

1957年流感暴发到全国范围,在北京、上海等地之外的广大医疗技术落后的地区特别是广大农村地区,在流感大流行开始之后,为了解决缺医少药的问题,充分发挥祖国医学对流感的防治作用,纷纷召开中医座谈会,广泛搜集预防流感的中药验方,在民间开展了一场规模浩大的献方运动,广大中医药工作者又研究出了很多有效的闻药(香包)、丸药和煎剂,用于流感的预防和治疗,取得了良好的效果;同时发动广大人民群众,学习疾病预防知识,讲究个人卫生和防护,发动群众采集中草药,积极听取群众意见、建议,不断改进防疫措施。从而,以最短最廉价的方式有效地扑灭了流感病毒的大流行。

这样的经验被用到六七十年代中国广大农村地区几乎所有的传染性疾病防治上,极大地提高了劳动人民的身体健康,人口预期寿命不断增长,同时也避免了因为传染病暴发所带来的劳动力短缺,极大地促进了生产力的发展。

本号前不久曾经推荐一篇人民日报在1975年关于“湖南省衡阳县上峰公社疾病预防”的报道《坚持中西医结合搞预防》,就是非常典型的案例。

上峰公社的经验大致可以总结为这几条:

1、坚持中西医结合搞预防,破除民族虚无主义和“洋奴哲学”。文章介绍,“1969年春,全社流感、流脑大流行,单用西药虽然控制下来了,结果用去全年合作医疗费三分之一,广大群众深深懂得,单纯靠西药满足不了农村防病治病的需要,合作医疗也巩固不了。唯有就地取材,发掘土方草药,实行中西药结合,才是发展的方向。”靠着中草药,全社有效预防了流脑、白喉、疟疾、乙脑、肝炎、痢疾、百日咳等七种传染病,每年发病病例从1969年的198例降低到1974年的9例。

2、正确处理卫生工作与革命、生产的关系,抓革命促生产、抓卫生促生产,使疾病预防工作常态化。搞好了卫生工作、保护了社员群众的身体健康,出勤率也就大大提高了,生产也得到了促进,这一条离不开党组织的正确领导。

3、必须大搞群众运动。向群众普及卫生知识,让群众都能掌握疾病预防的本领、提高预防服药的自觉性;开展除害灭病,通过中草药杀蛆灭蛹、灭孑孓,有效控制了传染媒介;广大贫下中农怀着为革命献方献药的精神,纷纷把自家祖传的密方、草药献了出来,再让老草医、老药农当讲解员组织全社群众学习,形成了一个群众学土方、采草药、种草药的高潮,不仅满足了群防群治的需要,每年还为公社创收五万多元,壮大了集体经济……

第四,正确认识毛泽东时代“预防为主”的方针。

1949年11月,新中国刚刚成立,毛主席就指示卫生部必须大力加强对卫生防疫工作的组织和领导;1950年8月,第一届全国卫生工作会议召开,毛主席为新中国卫生工作提出了“面向工农兵”“预防为主”“团结中西医”三大方针,并且题词:“团结新老中西各部分医药卫生工作人员,组成巩固的统一战线,为开展伟大的人民卫生工作而奋斗”。

“预防为主、防治结合”作为新中国卫生工作主要方针之一由此确立下来。医学中的预防思想远在我国古代的医学家和民间,已有流传,如《黄帝内经》记载的“圣人不治已病治未病”,“上工治其萌芽;下工救其已成,救共已败”,“上工刺其未生者也,下工刺其方裘者也”等。

19世纪一些先进的资本主义国家中,预防医学也逐步成为一门独立科学。但真正把“预防为主”作为国家卫生工作方针,则是十月革命后的俄国才第一次提出,新中国成立以后,“预防为主”这个中国古老的优秀思想才在中国大地真正推广开来。

预防为主的卫生工作方针从根本上来讲是无产阶级世界观的体现——“人是第一宝贵因素”、“人民群众是历史的创造者”;而在资产阶级眼里,人只是被异化为机器的“劳动力”。

只有无产阶级政党、只有毛主席这样的无产阶级革命家才会真正关心群众利益,相信和依靠群众的力量与智慧,致力于消除危害人民群众的病害,关心并保护人民的身体健康。

而一切资本主义国家的政府,都没有把预防为主作为本国卫生工作的方针。一方面,资产阶级只关心本阶级的利益,根本不关心广大无产阶级的利益,关心劳动人民的苦难病痛,在一些资本主义国家也会或多或少地采取预防措施,而且水平也是比较高的,但只有当传染病威胁到资本家本身的生命和利润,又不能采取有效的个体防护,他们才会采取积极的预防措施,例如霍乱、鼠疫;而威胁劳动人民生命的天花,主要是在英美的贫民、特别是黑人中流行,跟个人的卫生条件有很大关系,所以在中国已经消灭天花的时候,英美等发达国家还没有消灭天花,并非他们的医疗技术不行,而是资产阶级并没有足够的动力去消灭。

另一方面,资本主义的医学技术是为资产阶级服务的,是敲诈、勒索人民从而获得高额利润的工具,这样的高额利润更容易从治疗过程中获得,因此在医疗开支全球最高的美国,大量的卫生费用被用于治疗而非预防,被天价专利药物和过度治疗无度消耗;而对于流感疫苗、HPV疫苗这类没有那么好的预防作用、不会冲击治疗药物利润,而且又会给医药巨头带来新的巨大利润的预防类商品,资产阶级同样会趋之若鹜。这无关什么阴谋或阴谋论,而根本上是由阶级利益决定的。

此外,还有一条社会主义新中国还有一条客观因素是资本主义国家所不具备的。“预防为主”的对象是广大人民群众,必须依靠广大人民群众的积极参与,大搞群众运动。群众分担了繁重的疾病预防工作,发明创造出很多快速、有效、切实的治疗方法,反过来为专业医务人员提供了大量有价值的临床经验,帮助他们不断提高科学技术水平;而群众掌握了医学技术知识,又使得群众更加自觉、有效地参加到防治疾病的斗争中,从而多快好省地开展疾病预防工作,这是毛泽东时代的疾病预防经验,也是社会主义公有制下独有的经验,是资本主义国家不可能具备和产生的。

我们再回过头来看今天的新冠病毒,对照毛泽东时代的历史经验究竟该选择什么样的方向才是符合劳动人民的利益,其实也就显而易见了。

将新冠病毒与1957年的流感病毒进行类比本来就是不恰当的,无论是其传染性(H1N1流感的R0值为1.5,季节性流感的R0值约为0.9~2.1;而新冠原始株的R0值为2.5,德尔塔变异株的R0值上升到5~8,奥密克戎变异株的R0值上升到9.5)还是致死率(美国流感致死率为1‰,而绝大部分放任新冠流行的国家新冠致死率都在1%以上,只有新加坡、澳大利亚、新西兰这样的经济发达的热带国家才控制到5‰)都完全不同,新冠病毒的威胁性目前仍大大超过流感病毒;

另一方面,百年流感病毒是不是真的不能清零?很多人认为这是一个科学常识,而没有意识到这是资产阶级专家的“欺骗”,如果所有的传染性疾病都能像新冠在中国这样被重视、得到免费充分救治,那流感这样的传染病也不是一定不可以被“清零”,不能清零的真正原因正是私有制、是贫富分化、是医疗资源分配不均。毛泽东时代在1957和1968两轮流感大流行都是“境外输入”的结果,但随后都控制到了一个很低的水平。

当然,一个现实的问题,的确不是新冠之外就没有其它疾病了,而动态清零新冠势必也将付出巨大的成本,私有制下这个成本必然被转嫁给劳动人民,这才是这个问题在今天舆论场哪怕是左翼内部纷争不息的真正原因。

【文/秦明,红歌会网专栏作者。本文原载于“子夜呐喊”公众号,授权红歌会网发布】