毛泽东的神预言:他如何从“土包子”成为“奇男子”的?

1911年春,18岁的毛泽东离开家乡韶山,来到大城市长沙,考入湘乡驻省中学堂读书。在长沙,他第一次见到同盟会办的《民立报》,第一次听说了孙中山这个人。

18岁,已经成年了,毛泽东还是一个来自乡下未见过世面刚上中学的“土包子”。

比起当时的很多优秀年轻人(比如张国焘19岁考入北京大学),毛泽东的起点很低且很晚。按一般人的发展路径,这个出身农家且年龄偏大的青年是没有太大发展空间的。

但是,五年后他已经成长为敢为天下奇,读奇书,交奇友,做奇事的“奇男子”。

他对世事有透彻的认知,对世界大势有精准预判:

1916年7月,他在给好友萧子升的信中谈到要注意“东事”,提出“日本无论何人执政,其对我政策不易,诚我国劲敌!”“二十年内,非一战不足以图存!”

在毛泽东做出此预言后,二十一年后的1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,中日正式开战,预测误差只有一年。

佩服!佩服!

如此狂飙猛进的成长速度,毛泽东是怎么做到的?

青年毛泽东,走了一条不寻常的读书修行之路,通过刻苦钻研、潜心苦读,他实现认知维度的升级。

他走的这条路,极具可操作性,完全可以被我们借鉴模仿。

我总结为六个字:“读哲、读史、读报”。

1

先说“读哲”。

一谈起哲学,很多人都会头疼,觉得太过抽象虚幻,远不如具体技术来的实在,学了也没有实际意义。

但是无用方为大用。哲学的学习,可以提升思维维度。

我们普通人的思维,大部分是线性思维:非黑即白,二元对立。

举个例子,如何看待中医。

“中医黑”把中医说的一无是处,认为这是“巫术”,不科学,要彻底批判,将其打倒在地且踏上一只脚。

“中医粉”则是狂热支持追捧,甚至成为“信徒”,容不得半点批评。

这个话题只要一提,在网络上就能撕成一片。他们不会去思考中医西医的实际疗效及边界局限,只是抓住一面或批判或追捧,这就是典型的线性思维、二元对立思维。

网络上的喷子、杠精们,是孤立地、撕裂地去看世界。这种碎片化的思维看到的是碎片化的世界,只是坐井观天、盲人摸象。沉浸在此种思维方式下,把精力耗在无意义的辩论上,是难有出息的。

要提升思维维度,就需要高强度的哲学训练。通过哲学的训练,我们的思维会系统化、立体化。思考问题更加全面深入,更加一针见血。

毛泽东在湖南一师求学期间,对哲学研究下了大功夫。

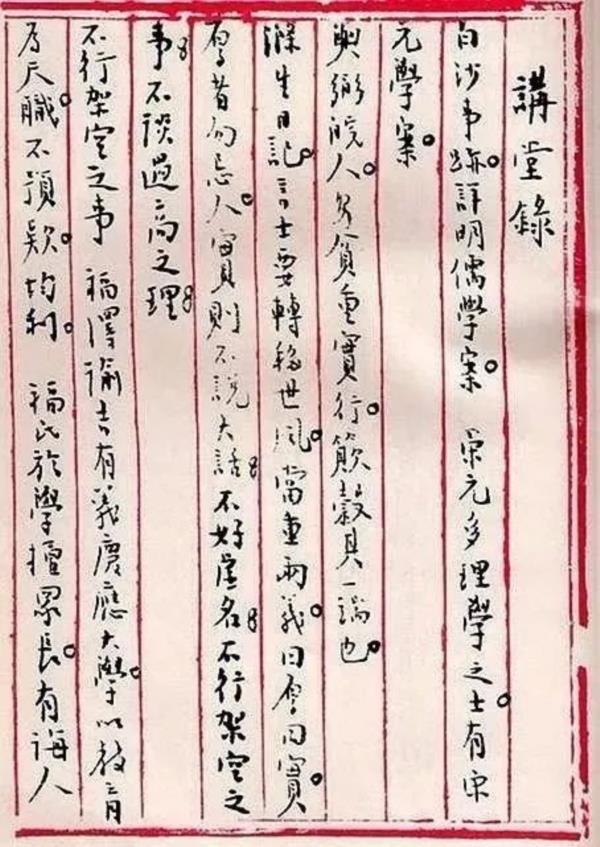

他的老师杨昌济教授伦理学,毛泽东尤其喜爱,他曾把老师翻译的《西洋伦理学史》工工整整抄了一遍,精心做笔记,写了十几本《讲堂录》,这是下苦功夫。

毛泽东的《讲堂录》

因为有了哲学的训练,毛泽东思考问题总是是从事物的本源出发。

1917年,毛泽东给老师黎锦熙的信中讨论救国救民问题,他认为当下中国的一切救国之道,都是从枝节入手,忽视了“大本大源”。何为本源?就是宇宙的真理。

青年毛泽东探索的就是宇宙的根本之道。

有了青年时代的深厚哲学根基,站在哲学的基本盘上,毛泽东能触类旁通,对其他的领域都是降维打击:

他一介书生掌兵,运筹帷幄成为战神级别;他研究政治,纵横捭阖成为顶级高手;他走笔江山,写出一篇篇通俗又深邃的文章,是当之无愧的文章大家……

一理通百事,把握了终极大道,再应用到具体领域,当然游刃有余。

在《毛选》中,最能深度反映他思想的就是其中的两篇哲学著作《实践论》与《矛盾论》,这是他的“道”,其他的文章都可以看成是这两篇文章的具体演绎与实际运用。

所以我建议阅读《毛选》,先读《实践论》与《矛盾论》。这两篇文章就是解读毛选的钥匙。

青年马克思说过:没有哲学我就不能前进。青年毛泽东显然也是赞同的。

研读哲学,是毛泽东成长最坚实的基础。

2

再说“读史”。

晚年的毛泽东写了一篇词作《贺新郎.读史》,道尽了千秋历史之沧桑悲凉:

人猿相揖别。

只几个石头磨过,小儿时节。

铜铁炉中翻火焰,为问何时猜得?

不过几千寒热。

人世难逢开口笑,上疆场彼此弯弓月。

流遍了,郊原血。

一篇读罢头飞雪,但记得斑斑点点,几行陈迹。

五帝三皇神圣事,骗了无涯过客。

有多少风流人物?

盗跖庄蹻流誉后,更陈王奋起挥黄钺。

歌未竟,东方白。

世人皆知毛泽东酷爱读史。

他曾经对身边工作人员说,《资治通鉴》这部书他读了十七遍。

可以说他把这部史书彻底读透了。他在风起云涌的舞台上纵横驰骋,很大程度上是汲取了这部史书的智谋韬略。

他与《资治通鉴》的缘分,是19岁那年。

当时他还是湖南省立第一中学的学生,发表了一篇《商鞅徙木立信论》的文章。

他的国文老师读之惊为天人,原来学校里还隐藏着这么牛的人物!他按捺不住激动的心情,提笔写下一个评语:

“历观生作,练成一色文字,自是伟大之器,再加功侯,吾不知其所至。”

是啊,这是一块璞玉,如果加以历练雕琢,他能达到的高度是常人不可想象的!

这是相当高的评价。

这位老师见毛泽东同学爱好史学,送给他一部《御批历代通鉴辑览》。此书就成了毛泽东的史学启蒙读物。

这部书也改变了毛泽东同学的人生轨迹。他读了这本书之后认为这才是值得研究的学问,学校里的课程毫无价值。

于是他申请退学,寄居在湘乡会馆,制定了一个自修计划,每天到湖南省立图书馆读书。

他的刻苦程度超过很多现在的高考生、考研生,每天早早去图书馆,中午出来吃一块米糕充饥,继续返回图书馆读书,就这样持续了半年。

毛泽东同学读史,不是简单的浏览涉猎,像看小说那样读读故事情节。他是以问题为中心的研读。

比如他读到《资治通鉴》的某个不熟悉的地名,他会通过地图找到标注好,通过《读史方舆纪要》等工具书把此地的山川形势、历代战例都整理归纳。

经过长期这样的训练,毛泽东脑海里就形成了立体大数据时空模型,他对中国地缘形势、人文风土了如指掌。

再比如,他读到某政治家的决策,会根据当时历史具体形势情景进行还原,将自己带入其中,提出自己的见解看法,与历史人物的思路进行对比。这就是训练自己的分析预判能力。

历史不会重演,但往往会惊人相似。因为人性不变,太阳光下没有新鲜事。

我们可以从前人的经历中汲取经验教训。读史使人明智,原因就在此。

酷爱读史的毛泽东,从中获取了无尽的智慧。

晚年毛泽东读史

3

单纯的读哲读史,埋首于故纸堆,会不会脱离现实世界?

别急,毛泽东还有第三个修学之法:读报!

1911年秋,毛泽东参军成了一名士兵,他所得的军饷除了基本生活开支,都用来买报纸。后来毛泽东进入湖南一师,每个月都是耗用大量钱买报纸。

在他老爹毛贻昌看来,这真是个败家子,花这么多钱买没用的报纸,脑子真是给锈住了,老子挣再多钱也经不住这样折腾啊!

但在毛泽东看来,读报是了解时事研究社会最高效最经济的方式之一。

报纸编辑们将当天最有价值的信息进行筛选整理,节省了你去获取信息的时间和精力,你只需要付出很少的成本去可以获取此种服务,性价比真的很高。

毛泽东读报,实则是一整套的信息情报分析方法论,可分为四个步骤。

第一步是信息情报的概览。

毛泽东会将当天订阅的报纸通读一遍,了解国内外发生的大事,比如欧洲列强之间有何冲突?国内军阀有何动作?

毛泽东通过读报,对这些军国大事了如指掌。但这只是初级认知阶段,普通人读报也只是止步于这个层面。

第二步是信息情报的汇总整理。

将有价值的新闻剪辑汇总,并且对新闻中的有价值信息进行整合。

毛泽东不会满足对信息表层的认知,而是把报纸中涉及的人物、地理、政治经济状况进行查阅汇总记录,他把报纸的空白边缘剪下来,做成小纸条将报纸中的知识进行记录,粘贴在有价值的新闻旁边,通过这样的点滴积累,将碎片化的信息整合到自己的知识体系之内。

第三步是信息情报的挖掘。

这一步就有些难度了,也就是发掘显性信息下的冰山真相。比如,某个政治人物出席各种活动,这只是表面现象。

情报挖掘就是根据此人物的活动轨迹推断其背后的真实意图。这类似于现代情报界逐步重视的开源情报分析,将公开的碎片化信息进行拼图,发掘真相。毛泽东在青年时代已经应用了。

第四步是信息情报的分析预测。

这是难度最大、最挑战智力的。

比如毛泽东对中日二十年内必有一战的预判,就是通过报纸获取了日本俄国签订侵犯中国主权的密约、日本在蒙满地区的活动、日本政界变化及其提出的政策等等信息,根据事物演化的现实逻辑分析,得出预测判断。

以上四步就是毛泽东的读报方法论。

有人可能会问:不就读个报纸嘛,搞这么麻烦有意义吗?

当然有意义!长征期间,毛主席就是用他的读报方法论拯救了红军。

红军长征

1935年9月,毛泽东率领红一方面军与张国焘决裂,北上翻越岷山,一路向北即将到达哈铺。

此时的中央红军在人烟稀少的川西北地区转战了4个月,几乎完全与外部隔绝。

因此,在部队向哈达铺开进前,毛泽东特意交代侦察连注意收集报纸、杂志。

在中央机关到哈达铺的前一天,毛泽东收到聂荣臻派通讯员送来的一张7月份的旧《山西日报》,上面载有国民党军队“围剿”陕北刘志丹红军的消息。后来,侦察连又在镇上邮政所找到了《大公报》等报纸,其中也报道有陕甘革命根据地和红二十五军到达陕北的消息。

毛主席通过这两则不起眼的新闻,迅速作出判断:陕北有革命根据地,中央红军的最终落脚点就在陕北!

正是这一决策,拯救了中央红军,拯救了中国革命。

通过报纸上蛛丝马迹的信息,进行全面的分析判断,以此作出决策。毛主席的信息研判功底就是青年时代读报打下来的。

毛泽东每天的读报就是进行这四个阶段的信息分析,经过长期的高强度化的训练,让他目光如炬,对世界大势、中国政局洞如观火。

在他同学们眼里,他就是一个上知天文、下知地理、无所不通、无所不晓的奇男子,同学们送给他外号“毛奇”。

五年的读书修炼,让毛泽东之从平凡人成长为奇才。

这样的人生轨迹,我们可能无法模仿,但是这样“风华正茂、书生意气”的激情岁月,我们每个人的青年时代何尝不曾拥有?

我们不妨重新拾起那尘封的书卷,像毛主席那样去读哲、读史、读报,提升思维的维度,增强思维的厚度,拓展思维的广度。

在这个喧哗的世界中,走这样一条安静孤独的读书修行之路!