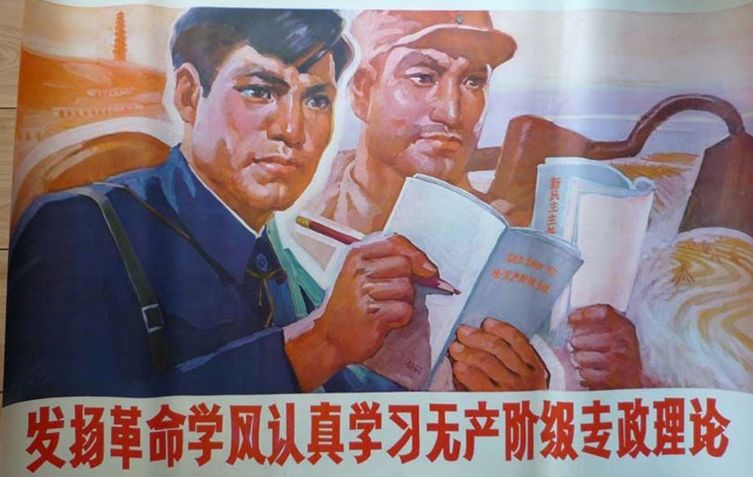

毛主席对历史深处的惊人洞察——干革命,如何获得力量?

1

设想一下,现在咱们要开车去一个千里之外的地方,那该如何规划路线呢?

别的暂且不谈,必须优先考虑一个现实条件——在这条路线上,要有足够的加油站(或充电桩)。

为啥呢?因为这是给车辆持续提供动力的保证。一旦车子中途抛锚,那不管咱们再怎么向往远方,也只能是一个无法实现的愿望。

假如中国革命也是一次旅程,“起点”是半殖民地半封建社会,“终点”是全国解放、民族独立,那么这条“革命路线”该如何规划呢?

同样,我们必须要找到革命力量的源泉!

毕竟,革命不是请客吃饭,革命是暴动,是一个阶级推翻另一个阶级的暴烈行动。革命路上阻力重重,会经历大流血、大冲突,而且开弓没有回头箭,一旦没有力量支持就会“中途抛锚”!

在建党初期,革命事业一开始就遇到了“没有力量”的困境。

1921年7月,党在成立时就把马克思主义确定为指导思想。那么,有没有马克思主义政党革命成功的案例呢?

有,苏联,它既是第一又是当时的唯一。

刚好,苏联又派遣了共产国际顾问前来指导工作。你说,能不重视吗?

共产国际要求怎么做呢?这个问题就算问他们一千八百遍,他们也会一千八百遍的回答说“学习苏联经验”,在城市里搞工人运动,因为伟大的“十月革命”就是在俄国中心城市圣彼得堡取得了胜利。

1922年1月至1923年2月,中共在城市里兴起了第一次工人运动高潮,包括香港海员罢工、安源路矿罢工、京汉大罢工等,过程虽然精彩,但都以失败告终。

我们得出了一个惨痛的教训:仅仅依靠城市工人阶级,革命的力量显然不够啊!

问题是,从哪里寻找更大的革命力量呢?

共产国际选来选去,选中了国民党,做出了关于国共合作的决议。1924年1月,国民党第一次全国代表大会在广东召开,标志着第一次国共合作正式形成。

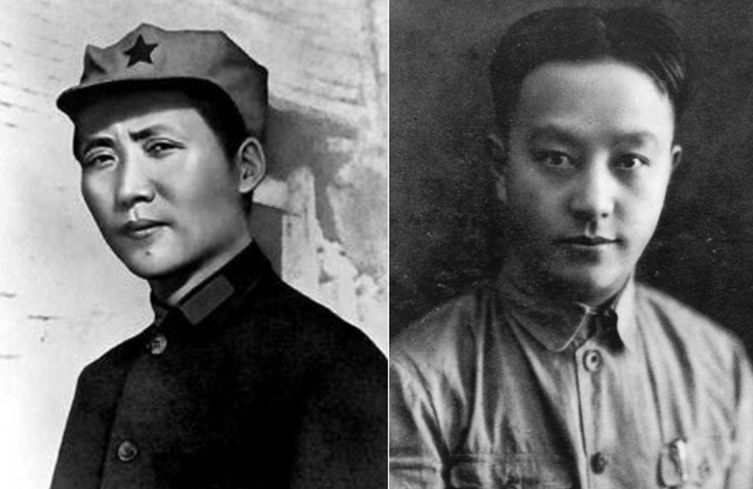

当时毛主席以共产党员的身份加入了国民党,时任候补中央执行委员。在绝大多数人都认为共产国际指令“神圣不可违抗”的情况下,毛主席很早就感到了一丝不对劲——

到哪里才能找到足够的革命力量?

难道真如共产国际所指引的那样,是国民党吗?

带着疑问,他做了大量社会调查,于1925年12月1日完成了《中国社会各阶级的分析》一文,并得出了结论。

城市工人阶级确实可以成为革命力量,但仅靠这个力量还不行,因为人数不多——

“现代工业无产阶级约二百万人。中国因经济落后,故现代工业无产阶级人数不多。”

国民党压根就不是革命力量,而是敌人——

“一切勾结帝国主义的军阀、官僚、买办阶级、大地主阶级以及附属于他们的一部分反动知识界,是我们的敌人。”

写完此文后,毛主席顿感醍醐灌顶,他看到了一个惊天又扎心的事实:

错了!错了!一切全错了!

共产国际给我们指引的方向,一开始就是错的!

方向错了,一切皆错!

只可惜,这并不是当时党内的主流意见。毛主席孤掌难鸣,没几个人愿意听他的意见,就连时任中央书记的陈独秀都对他进行了驳斥!

事实会说明一切,后来事态的发展果然如毛主席所料,1927年接连发生了“四一二事变”、“马日事变”、“七一五事变”,国民党向共产党人举起了屠刀,上万个人头落地,第一次国共合作破裂。

在城市搞工人运动失败了,与国民党合作搞“大革命”失败了......一次又一次的失败让我们遍体鳞伤,党内很多同志又想起了毛主席当时提出的疑问:共产国际给我们指引的道路,真的是正确的吗?

中国与苏联的基本国情不同,虽然我们都想通往“共产主义”,但苏联是“燃油车”,中国是“新能源车”,获取动力的方式不同。共产国际带我们走的是一条适合“燃油车”的道路,那里布满了“加油站”,但不适合“新能源车”啊!

必须把马克思主义与中国实际相结合,找到一条布满了“充电桩”的道路才行,那里才能真正获得革命力量!

从那个时候开始,关于“革命力量在哪里”的问题,就成为了贯穿整个中国革命的一条主线,由此延伸出一个重大课题——统一战线!

如果咱们带着“统一战线”的主线去阅读毛主席的著作,一定会明白它到底在讲什么,而不至于陷入细枝末节。同时,关于“统一战线”深层次的智慧,才是指导我们当下生活的思想宝库!

2

“统一战线”的依据

——识别利害关系

社会现象纷繁复杂,革命道路蜿蜒曲折,各方言论莫衷一是,但社会是人组成的社会、历史是人谱写的历史,隐藏在各种表象深处的,有且只有一个主导因素——人性!

“趋利避害”是亘古不变的人性,利益决定了立场,立场决定了行为,因此辨别利害关系是看透一切事物真相的不二法则。

如果通俗解释“统一战线”,那就是先辨别各方利害关系,再把更多人的利益与自己绑定起来,让越来越多人跟自己是一伙的。因此,它就有了两个必要条件:一,分清敌友;二,始终站在多数一方。

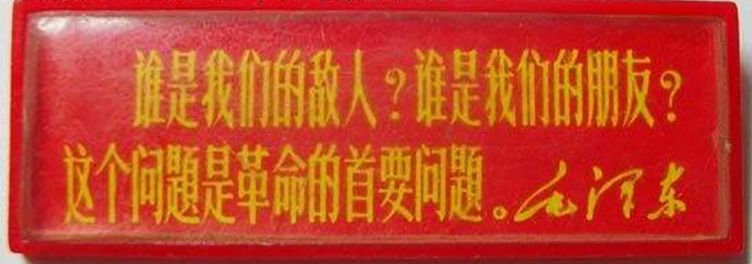

先说说第一个条件。《中国社会各阶级的分析》开篇就直奔主题,第一句话就直戳心窝窝——

“谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这个问题是革命的首要问题。中国过去一切革命斗争成效甚少,其基本原因就是因为不能团结真正的朋友,以攻击真正的敌人。”

革命的本质就是社会资源的重新分配,必然会产生受益方、受损方。

受益方会支持革命,成为我们的“朋友”;受损方会反对革命,成为我们的“敌人”。

回看第一次国共合作,我们失败的深层次原因就是连“敌友关系”都没搞清楚,错把国民党当作了“朋友”,双方的利益诉求不一致,由此产生的损失是极其沉重的!

世上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨,任何时候都要准确识别利害关系,以此判断谁是朋友、谁是敌人,这是一切策略的前提。

《中国社会各阶级的分析》是《毛选》第一卷第一篇,起到了提纲挈领的作用,而判断“谁是朋友、谁是敌人”的思维习惯贯穿了毛主席的一生。

哪怕到了建国后,毛主席面对复杂多变的国际局势,依然准确识别了利害关系,指出中国要提升国际地位,就必须与“第三世界”国家统一战线。

再说说第二个条件。要想推动革命事业,就必须让动力大于阻力,“朋友”的力量大于“敌人”的力量,否则一切都是空谈。

既然城市工人阶级的力量不够,那么哪里“朋友”的力量更大呢?农民阶级!

放眼望去,漫山遍野都是农民,这一群体占中国总人口数90%以上,联合起来形成的革命力量极其巨大!

那么,如何把这股力量拧成一股绳呢?核心中的核心,便是革命要符合这一庞大群体的根本利益!

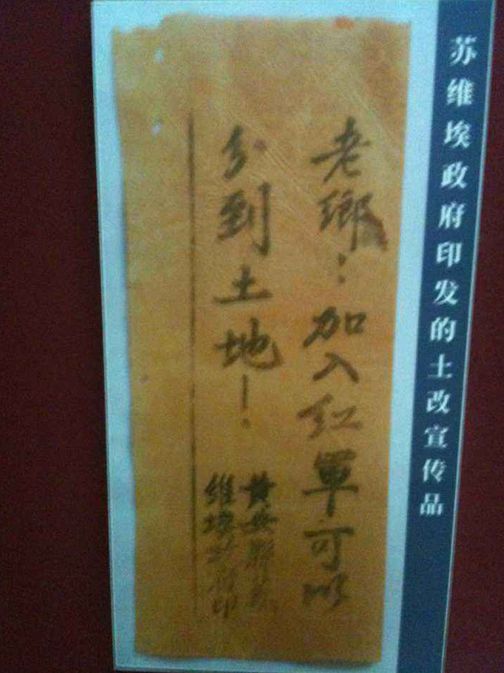

什么是农民的根本利益呢?很显然,土地!

几千年来,中国一直是“小农经济”,农民的单个力量弱小、受压迫最深,辛苦劳作却解决不了吃饭问题,他们迫切需要土地。只要进行“土地革命”,让农民拿到根本利益,那么他们就会有强大的行动力!

由此,便得出了一个足以改变中国历史进程的结论:谁赢得了农民,谁就会赢得中国;谁解决了土地问题,谁就会赢得农民!

在识别利害关系的前提下,制定符合绝大多数人利益的政策,这便是统一战线的基础。

3

“统一战线”的核心

——抓住主要矛盾

当然,很多事并不是非黑即白,人群并不能简单的划分为“朋友”和“敌人”。《中国社会各阶级的分析》中还说了一类人群,他们既可能是“朋友”,又可能是“敌人”。

是不是感觉费解?其实万变不离其宗,依然是利害关系决定立场。

这类人大多属于中间派,革命可能会让他获得更多,也可能连手上仅有的一点东西都失去,因此表现的态度就会患得患失、摇摆不定。

对于这类对待革命尚不坚定、也并不反对的人群,该怎么应对呢?这是又一个重大话题。

党内曾经有人采用了斗争的方式,直接把这些人推到了对立面,结果损失惨重。

比如曾经驻守广州的张发奎,虽然当时还未参加革命,但对革命的态度尚且宽松。他曾对革命者恽代英说:“我在广东主政,你们别再骚扰我了。我不会加害你们,赶快离开广东。你们把广东视为革命基地,我们也要在广东实现理想。”

此时张发奎还能争取过来,可“广州起义”突然爆发了,硬生生的把张发奎推到了对立面,他立即调兵回广州镇压起义,杀得血流成河,起义军牺牲人数达到五六千人。

在经过了一些挫败之后,党内在“如何对待中间派”方面进行了总结反思。如果我们看党在各个时期能推行下去的政策,就会发现统战原则一直是“争取大多数,缩小斗争面”。

通俗来说,就是能争取的尽量争取,团结一切可以团结的力量。

如何确定斗争对象呢?就要看这一时期的主要矛盾是什么,这是统一战线的核心。

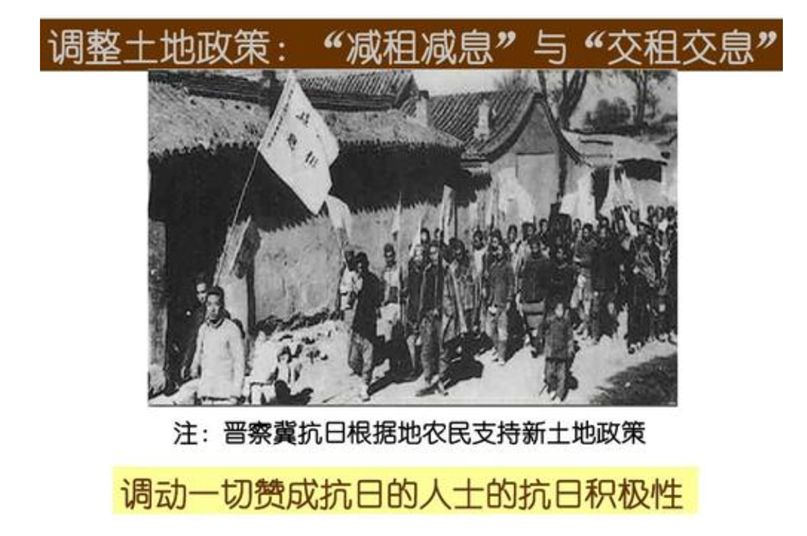

比如在1927年的“八七会议”之后,土地政策一直是“打土豪、分田地”,可到了1937年8月“洛川会议”时,土地政策就变成了“减租减息”,二者在“土地所有权”方面有着本质不同。

“打土豪、分田地”,农民要把土地夺到自己手上,地主是敌人;反观“减租减息”,土地依然归地主,只不过减少了租金、利息,降低了农民负担。

为啥呢?根本原因,在于时期不同,主要矛盾不同。

前者处于第二次国内战争时期,主要矛盾是国内阶级矛盾,地主是打击对象;

后者处于抗日战争时期,主要矛盾是中日民族矛盾,这时候要一致对外打击日本侵略者,地主是可争取对象。

打赢了日本侵略者,这时主要矛盾变成了国共阶级矛盾,于是统一战线的策略就变了。

解放战争时期,毛主席曾起草了《关于民族资产阶级和开明绅士问题》,核心意思依然是尽可能争取中间阶层——

“民族资产阶级是一个在政治上非常软弱的和动摇的阶级......他们中间的左翼分子依附于共产党,右翼分子则依附于国民党,其中间派则在国共两党之间采取犹豫和观望的态度。这种情况,使得我们有必要和可能争取其大多数,孤立其少数。”

“我们对于开明绅士的要求,在抗日时期是赞成抗日,赞成民主(不反共),赞成减租减息;在现阶段是赞成反美、反蒋,赞成民主(不反共),赞成土地改革。只要他们能够这样做,我们就应该毫无例外地去团结他们,并且在团结中教育他们。”

打赢了国民党反动派,建国初期的主要矛盾变成了广大人民群众与帝国主义、封建主义、国民党反动派残余势力之间的矛盾。

如何做好这一时期的统战工作呢?毛主席在1950年6月做过《不要四面出击》的指示,重申要争取中间阶层——

“我们当前总的方针是什么呢?就是肃清国民党残余、特务、土匪,推翻地主阶级,解放台湾、西藏,跟帝国主义斗争到底。为了孤立和打击当前的敌人,就要把人民中间不满意我们的人变成拥护我们。”

“民族资产阶级将来是要消灭的,但是现在要把他们团结在我们身边,不要把他们推开。我们一方面要同他们作斗争,另一方面要团结他们。”

“我们绝不可树敌太多,必须在一个方面有所让步,有所缓和,集中力量向另一方面进攻。”

举了这些例子,大家一定看明白了吧?

在“统一战线”方面,核心思想与军事上“集中优势兵力,各个歼灭敌人”的原则是一致的——把中间阶层争取过来,集中力量打击真正的敌人,解决主要矛盾。

这里要吐槽一件事,2023年7月8日,美国财政部长耶伦在聚餐时说了一句话——“美国与中国存在分歧,但与中国人民不存在分歧”,这句话迅速上了热搜。

表面来看,这句话貌似与《毛选》里“争取大多数,孤立其少数”的意思相近,但我只想回复两个字:呸!呸!

在中国人面前玩这一套?

第一个“呸”,是“呸”她拾人牙慧,不害臊!

其实这句话不是耶伦原创,毛主席早在1945年的《愚公移山》里就说过要区分美国和美国人民:

“美国政府要破坏我们,这是不允许的。我们反对美国政府扶蒋反共的政策。但是我们第一要把美国人民和他们的政府相区别,第二要把美国政府中决定政策的人们和下面的普通工作人员相区别。”

第二个“呸”,是“呸”她只学了表面却忽略了根本,弄出个四不像。

“争取大多数,孤立其少数”的前提是识别立场,但中国和中国人民立场一致,真正要打击的反而是她这种敌对势力。

不看现实条件,生搬硬套毛主席的原话,是要犯“本本主义”错误的;不识别立场就瞎说一通,就是连“分清敌友”这个首要问题都没搞清楚。既是“班门弄斧”,又是“东施效颦”,你说该不该“呸”?

老太婆,不要只看《毛选》的表面,要多学精髓啊!

4

“统一战线”的关键

——坚持独立自主

刚刚说了不要扩大打击面,要争取大多数,但咱不要走向另一个极端——过度依赖“中间阶层”,失去自主权。

鸟儿之所以敢站在树枝上,相信的不是树枝,而是自己的翅膀。

中间阶层对革命的态度本来就是摇摆不定、患得患失,顺境时可以支持革命,可遇到逆境了呢?毛主席在《井冈山的斗争》中就描述过他们的状态——

“中间阶级在革命高涨时受到打击,白色恐怖一来,马上反水。”

如果让这一群体领导革命,那稍不留神,还不把我们带到沟里去?在《中国革命和中国共产党》一文中,毛主席就清晰的指出——

“民族资产阶级具有两面性,这决定它不能引导中国的民主革命走向胜利。”

综合而言,中间阶层是我们可争取、可团结的力量,但绝不能是领导力量!

那应该由谁来领导?无产阶级!他们受压迫最深、意志性最坚定,即使遇到再大的逆境、再多的困难也会坚持革命,因此毛主席一针见血的指出——

“无产阶级的领导权问题,是中国革命的中心问题。”

统一战线的工作,如果说“争取大多数”是一面,那么“坚持独立自主”就是另一面,二者既对立又统一,就像车子既要有“油门”又要有“刹车”,如此才能走得长远。

抗日战争初期,在国共两党形成了抗日民族统一战线之时,王明打着“共产国际钦差大臣”的旗号从苏联归来,传达了共产国际的指示——一切经过统一战线,一切服从统一战线。

啥意思呢?说白了,共产国际认为国民党更强大,而共产党尚且弱小,所以主张共产党放弃自主权,任何行动都要听从国民党的指挥。

可在毛主席看来,这种主张根本无法接受。王明不是蠢,就是坏啊!

想一想“第一次国共合作”期间,时任中央书记陈独秀奉行“右倾投降主义”,共产党依附于国民党,结果呢?国民党对共产党人进行了肆意妄为的屠杀......

如今,你又来这么一套?还嫌共产党员的血流得不够多吗?

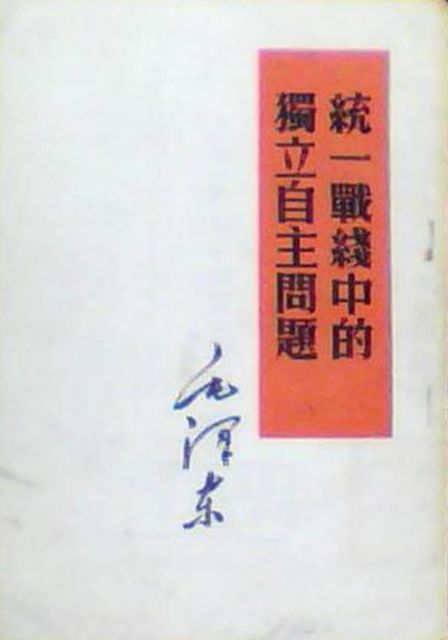

接下来,毛主席做了《统一战线中的独立自主问题》的指示:

“保存党派和阶级的独立性,保存统一战线中的独立自主;不是因合作和统一而牺牲党派和阶级的必要权利,而是相反,坚持党派和阶级的一定限度的权利;这才有利于合作,也才有所谓合作。”

“国民党的方针是限制我们发展,我们提出这个口号,只是自己把自己的手脚束缚起来,是完全不应该的。”

“我们的方针是统一战线中的独立自主,既统一,又独立。”

事实证明,国民党的抗战立场确实摇摆不定,期间发动了三次“反共高潮”。尤其在1941年1月的“皖南事变”中,国民党对新四军发动了攻击,使中国共产党遭受了巨大损失。

残酷的现实狠狠打了王明的脸——你不是主张放弃自主权,完全听从国民党指挥吗?现在国民党对我们“动刀子”了,你还有什么话好说?

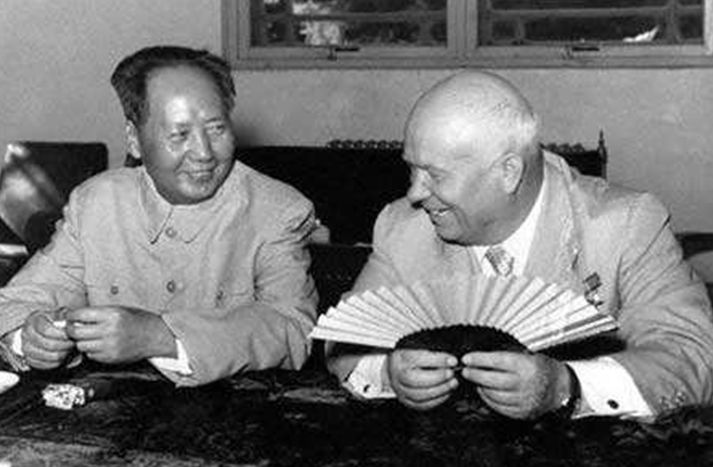

建国后,毛主席依然坚持这个原则,为外交政策定下了“自力更生为主,争取外援为辅”的基调。

在“中苏蜜月期”时,毛主席曾向赫鲁晓夫提出“苏联援助中国制造原子弹”,结果赫鲁晓夫婉拒了,说苏联有核武器就够了,我当你们的“保护伞”。

关键是,主动权不在我方啊!万一有一天你把“伞”撤了,挨淋的还不是我啊?

后来中苏交恶,苏联不但把“伞”撤了,居然还策划对中国进行“外科手术式核打击”?你看,翻脸比翻书还快。

只不过,那时中国已经拥有自己的核武器了,并变向的警告了苏联。经过综合考虑,苏联选择了理性,没有做一些极端行为。

你看,坚持统一战线中的独立自主,这有多重要?在关键时刻能保命啊,原则底线不能破!

让我们总结一下,如何既能让革命力量开天辟地,又能让革命力量源源不断、长期稳定?统一战线工作有三个关键——

其一,识别利害关系,制定符合绝大多数人利益的政策;

其二,抓住主要矛盾,争取大多数,斗争其少数;

其三,始终把握主动权,坚持统一战线中的独立自主。

哪怕到了当下,我们依然在坚守这个原则。在“中美博弈”的大环境下,我国提出了“双循环”——逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

一方面,我们坚持对外开放,争取更多国际上的朋友,共同“双循环促进”,大家互利共赢;

另一方面,坚持“国内大循环”的主体,主动权把握在自己手上,中国崛起依靠自己!

一切的指导原则,归根结底概括为一句话——政治,就是把朋友搞得多多的,把敌人搞得少少的!

同志们,咱干事业跟干革命一样,人生要想得到长足发展,“毛泽东思想”记心中啊!