重温教员的经济课

明天是毛主席的130年生辰。他在民族解放、土地革命、教育人民和文章诗词等方面的光辉成就歆享了广大群众充分的追叙和缅怀,笔者今天谨从一个相对较少讨论的角度,寄托对伟人的怀念。

经济似乎是教员的短板,也是别有用心者大肆污蔑抹黑的重灾区。但教员时代中国人民的耀眼建设成就不容抹杀,中国人民的生活条件进步不容贬损,他不仅领导实现了伟大的经济成绩,还留下了福泽至今的制度体系。前三十年经济史亟需冲破某些利益群体的阴暗阻挠,拨乱反正、资鉴当下。

所以,笔者就粗浅截取教员时代经济史的几个片段,重温一下教员留给我们的经济课。

窑洞中的“一张蓝图绘到底”

改开前后不应相互否定,也不能相互割裂。但在很长一段时期里,在很多人的叙述中,既忽略了中间的转换过渡,也未涵盖前期的预见规划,制造了生硬的割裂感。

实际上,教员对中国经济路线的擘画贯穿了前后三十年,而且他做出规划的时间远远早于大多数人的认知:不是73年的四三方案,也不是71年的基辛格访华,而是红军刚到达陕北不久的38年。

彼时教员已经开始思考如何建立富强的国民经济。38年,教员对来访延安的罗斯福卫队长卡尔逊表示:“我们认为国家应该掌控银行、矿山和交通,应该发展产销合作社,我们赞成鼓励私营企业参与经济活动。”

这是我们党新民主主义经济政策的最早阐释之一,也代表了我们党摆脱共产国际儿子党思维后,对中国经济命运的独立思考。这些主张经过发展,最终都体现在《新民主主义革命》和《论联合政府》等经典文献中。

1944年,反法西斯战争胜利指日可待,教员开始更深刻地思考战后国内国际经济格局。教员当然不是办公室经济学家,认为农产品储蓄的S能自动变成工业品投资的I,作为后发国家,中国工业化必须引进外部技术和管理经验。当时只有美苏两家有实力对我们技术转移,而教员的选择出乎我们的刻板印象:并非苏联,而是美国。

教员非常清楚地看到了,共产国际解散标志着斯大林的身份定位从国际革命领袖转变为红色沙皇,与罗斯福达成了尊重苏联地区霸权的君子协议,为此放弃支持我党,从国民党手中攫取外蒙东北利益。加上苏联受到严重的战争破坏,技术积累也不及美国,与美国合作将为中国带来最大的技术转移利益。

当年,外国记者团和美军观察组先后来到延安,教员和第一代领导人抓住机会,向国际社会表达我们党的政策主张,打破国民党对中国外交代表权的垄断。教员与外国记者谈到:“在互惠的条件下,我们将允许并欢迎外国在我们管控的区域内进行贸易和工业投资。我们自己能做的事,我们当然想自己做。而对于我们自己不能做的事,我们欢迎外国人和外国资本进入。”

与美军观察组的官方接触更能代表我党对这些政策的严肃性,教员与美外交官谢伟思进行了大量深入的政策阐述,被谢伟思记录并发回美国国务院,由于这些材料直接资鉴美国外交政策,因此具有较高的真实度可信度。

教员向谢伟思表示:“美国和中国在经济上相辅相成:他们不会竞争。中国不满足于建设大型重工业,中国不能指望在高度专业化的制造业中与美国竞争,美国的重工业和专业制造业需要一个出口市场,同时也需要一个资本投资的出路。……中国需要建立轻工业来供应自己的市场,提高自己人民的生活水平,最终可以向远东其他国家供应这些产品。中国可以凭借原材料和农产品偿付这类对外贸易和投资。……”

解读教员这些主张,决不能脱离当时新民主主义大政背景。彼时中美还是反法西斯盟友,罗斯福政府具有很强的左翼进步倾向,蒋府顽态毕露但和平建国的希望尚未完全消失,在当时相对宽松的国内外政治约束下,中国有机会根据半殖半封的国情平行发展轻重工业、公私企业,向工业社会逐步过渡。正如教员对未来初级阶段理论的超前提炼:

“无论是农民,还是全体中国人民,都没有为社会主义做好准备。他们在很长一段时间内都不会做好准备,有必要经历一个长期的、民主监管的私营企业时期。”(注:这里的“社会主义”指当时唯一的社会主义模板——苏联的高度集中体制)

而且,教员在谈话中多次划定了新民主主义经济政策的底线:

国内经济要由国家控制事关国计民生的行业,同时监督私营企业不得损害社会利益;国际经贸必须建立在独立自主、互利互惠的基础上,不允许把中国变成外资买办的跑马场。

二者在当时主流的凯恩斯理论思潮下显得再正常不过,所有美国听众都没有对此表示惊讶或异议。

但宽松的国内外政治约束很快化为泡影,先是蛮驴赫尔利一边倒支持国民党严重干扰谈判进程,后是罗斯福去世杜鲁门政府急速右转,在和蒋府签订了《中美航海通商协议》后,美国唯一的对华政策就是保护世界最大的经济殖民地。百万雄师过大江后,司徒雷登还在南京磨磨蹭蹭,也是为了观望新中国愿不愿意以继承商约为代价换取对美合作。

且不论美国的武器已经杀害了多少革命干部群众,教员当然不可能同意这断送国运的条约,窑洞构想的对美经济合作已无条件。与此同时,斯大林根据与罗斯福的君子协定在法意、希腊、三八线、土耳其、伊朗等问题让步,只换来杜鲁门在波兰和两德等方向撕毁前任承诺,“逼得”苏联开始扩展争霸范围,改变了亲蒋疏共的方针。

十月一日后,美西方和旧势力残余对我国的封锁和破坏有增无减,苏联当年讨论是否放弃新经济政策的深刻隐喻也摆在了我国面前:“如果不考虑气温和警察,我们确实可以在一月的莫斯科街头裸奔。”

直到这时,全面引进苏联技术和体制才成为我国的经济路线,促成了我国由新民主主义向社会主义的快速过渡,奠定了前三十年的经济底色。

一边倒向苏联不代表我们放弃独立自主的根本原则,当苏联再次展现老子党的野望后,我们以极大的牺牲与苏联划清界限。世界大势的钟摆再次回摆,在杜鲁门麦卡锡愚蠢地“失去中国”22年后,美国绕了个大圈子,还是乖乖回到了当年教员在延安窑洞提出的构想上。

改开不是教员去世后凭空出现的新思想,从38年开始的草蛇灰线,71年基辛格访华,72年尼克松访华、中日建交,73年四三方案,教员亲手塑造了改革开放的国际环境,也推倒了引进西方资本技术的第一块骨牌。

教员在政治、革命领域的光芒让我们忽视了他的经济战略。他提出了独立自主和人民中心两大不容动摇的根本经济原则,在具体政策上则展现了高度的灵活务实和高远的战略视角。美国、苏联、美国,他根据国际形势变换对中国人民最有利的合作对象,先后开启了人类历史上规模最大的技术援助和人类历史上规模最大的技术产能转移。他的思想战略本身,就构成了前后三十年的经济政策连续性。

甚至从78年到08年美国金融危机前,我们的工业腾飞、外贸外资发展路径基本没有超出教员在窑洞规划的蓝图。他唯一算漏的是,改开恰逢美国修炼新自由主义神功,自宫了全球第一的工业能力,以至于中国产品大规模“占领”了美国,到2010年前后已经能和美国“高度专业化的制造业”掰掰手腕了。

农民境况不应该变成“拼接马赛克”

任何制度发挥正面效果及负面局限都依存于其大历史环境,把历史制度内容强行代入现代背景理解,进而臧否历史制度的得失,无疑属于拼接历史、达到某些预设结论的“剪刀手”。

建国前期,农民构成了中国人口的绝大多数,农民的生计福利构成了全国人民生活质量的主体,也是评价政策的重要抓手。但是,太多打着“农民利益”旗号的言论,把解放前、改开后的负面图景拼接到前三十年,拼接出一幅幅“农民悲惨遭遇”的马赛克画,进而渲染“工贵农贱”叙事挑拨矛盾。

这些人真的在为农民说话吗?不,他们是在为进一步“分私洋”的潜在受益者说话,农民不过是他们攻击集体主义、国家干预模式的工具。一旦谈到城市拿出真金白银反哺农村,他们就会立刻翻脸反对,暴露出对农民与生俱来的优越和根深蒂固的鄙视。

农友版的“因为我真有一头牛”

谈现代化进程中的农业农村,剪刀差既是绕不开的话题,也是重要的分析线索。西方机器拥趸惯用集体化、剪刀差打造“利用政治经济双重手段剥夺农民”的理论,解构中苏早期工业化的巨大历史功绩,从而扼死其他国家学习并着手建立独立自主工业能力的念想。

笔者肯定、尊敬并感恩农民在工业化早期做出的巨大牺牲和贡献,但也必须指出,前三十年的工业资源向农业农村回流的流动性,远远高于后面很长一段历史时期。

“流动性”这个词似乎与当时严格的户籍制度非常矛盾,按惯有的说法,当时国家把农民“固定”在农村收割剪刀差。实际上,当时的户籍代表了“有计划有控制”的城市化思路,在工业产品不充沛的时期反而维护了农民的生活质量。

农村生产生活可以视为人类的“自然秩序”,通过与自然环境打交道收获食物和衣物材料,确保个体可以在没有复杂分工的情况下保障基本生活。

而城市生活则把人从“地里刨食”的自给自足中剥离,不服从高度分工的生产秩序就会挨饿甚至死亡。城市高度密集的居住环境让生活废物和传染病相互成就,没有能力获得干净环境和饮食的穷人就是它们的温床。

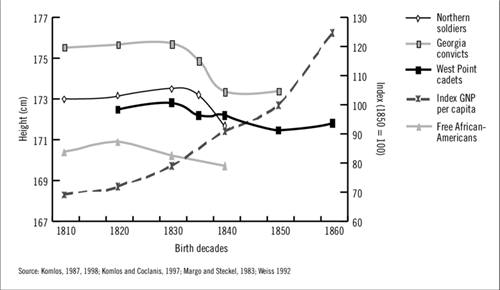

城市化拉低生活质量的历史数据汗牛充栋,比如美国工业化早期,人均产出大幅上升,所有群体的身高却在缩水。

古往今来,没有基本福利兜底的城市永远是中下贫民的噩梦。古罗马城市居民的身高显著低于野外的蛮族,“佝偻、风湿热、呼吸道疾病和腹泻,工业化的第一波工业浪潮让数百万英国人陷入悲剧性的发育不良”,再到臭名昭著的马尼拉、里约、孟买等等贫民窟。被今天城市生活惯坏的小天真以为“进城=生活质量提高”,

新中国试图打破这一魔咒,凡是进城的农民都被吸纳进“单位”的福利保障体系,防止形成大规模的贫民窟。工业化初期城市能提供的保障产品极为有限,因此不得不严控享受此类福利的人数,根据保障产品的盈余逐步扩大城镇人口,才产生了同时限制人口流动和福利资格的户籍制度。

但福利并没有局限在城市,大量工业化成果被输送到了农村,只不过并非以我们今天惯性思维中的资金或价格模式,而必须到历史数据和史实中挖掘资源的流动。

农村当然要讲农业生产,前三十年,我们结合基层动员与工业品调配,发动群众修建了大量的农田水利设施,为今后几十年的农业发展打下坚实基础。红旗渠修建过程中,河南省委、解放军都支援了大量炸药、钢钎、运输车辆等实物物资,还有工业技术输入产出的土炸药土水泥,这无疑是当时工农合作农业基建的缩影。

三年困难结束后,我国人口保持了11年2%以上的高速增长,但马尔萨斯陷阱在没有出现在中国大地上。在人口增长2/3的压力下,农村人均粮食消费量保持相对稳定。而且彼时的中国不会用价格“调节”掉没有购买力的穷人的保暖需求,长期作为不充裕象征的票证,其实限制了货币购买力更强的城镇居民扩大农业产品占有比重,杜绝了匮乏与十里洋场平行的畸形结构。

说这么多既不是否定前三十年农业产品的相对匮乏,城乡农产品消费的差距,或者59-61年的严重失误与困难。气候,人口增速,化肥,农业基建,组织激励模式,工农产品流向,以及解决问题所必须的要素——时间,无不影响着农产品产量与消费量,但那段历史的解读中充斥着身边统计学、粗暴单一因素决定论乃至毫无根据的小作文,距离还原支离破碎的马赛克还有太多工作要做。

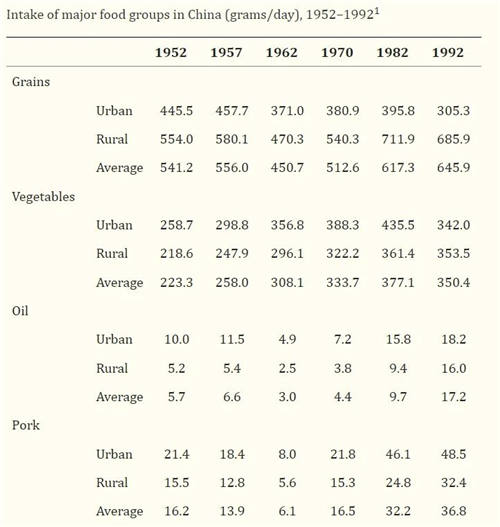

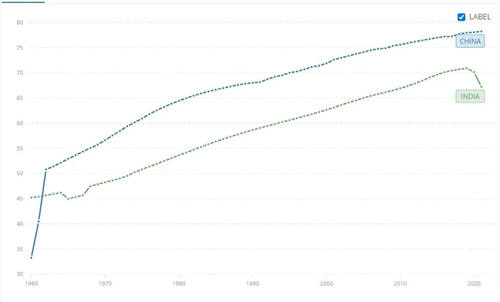

经历过疫情的我们再清楚不过,公共健康既考验医学水平,也考验社会治理。通过工业化的组织能力和基本药品下渗农村,新中国战胜了血吸虫、结核等千年疫病,赤脚医生将廉价基本医疗带到农村扎根。以人均预期寿命、婴儿死亡率等经典指标观察,前三十年的农村卫生毫无疑问创造了低成本额高收益的奇迹,远胜印度等同时起步的发展中国家。

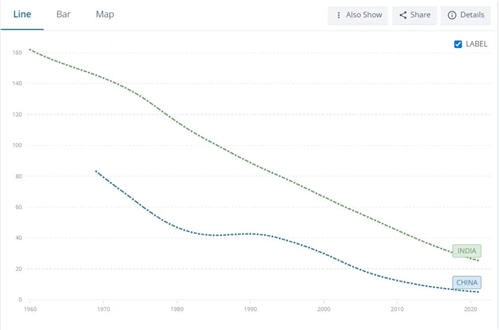

中印人均预期寿命对比(单位:年)

中印婴儿死亡率对比(单位:例/千例出生)

还有一种城-乡流动在其他维度上被广泛讨论,在经济领域却始终是“房间里的大象”——上山下乡。如前文所述,因为城市工业品有限,国家不得不控制农民进城速度,那么城里人的子女能不能先于农民分享城市福利呢?

当时的答案是否定的。抛开政治因素,上山下乡的经济本质是维护高福利且受控的城镇化秩序,当城镇人口自然增长超出了福利产品供给,城市子女也要重新经历受控城镇化的过程,而不是理所当然地享受父母福荫。所谓阶层流动从来不只有向上,能否认特权继承、拉平起点(对特权后裔说则是向下流动)的史例却极少。

某些人大肆渲染的“子女接班代代工贵”的顶替制,恰恰是80年代后重新承认城市特权继承的结果。党史研究室《我国历史上子女顶替就业制度的形成及废除》指出:“自20世纪50年代末到70年代中期,……子女顶替工作的实施规模有限。这一制度的大规模推广,是从70年代末开始的。”

知青历史叙事最能看出所谓“农友”到底是真的关心农民疾苦,还是怀着城里人的高傲硬挤出两滴眼泪。比如早年润美、如今荣归某高校的自由主义经济学家田国强喜欢夸耀自己在知青岁月的农民友谊:“下乡期间我和许多农民建立了深厚的友情,即使出国当教授以后,直到前些年,只要有机会我都会回到我下乡的地方看望我的那些农民朋友。……我总觉得自己有一种社会道义,要替农民说话。……”

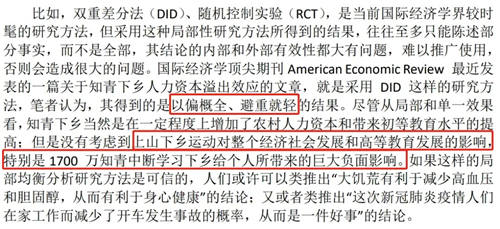

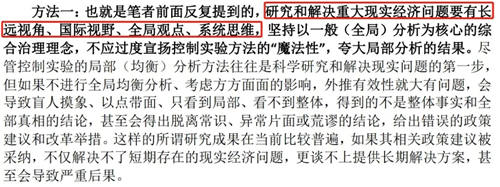

一篇经济论文却让田国强破了防:这篇发在顶刊AER的论文指出,知青下乡提高农村儿童受教育年限的幅度与美国《义务教育法》等同,还推广了男女平等、知识改变命运等先进教育观念,对农村基础教育普及发挥了积极影响。

“替农民说话”的田国强不敢反驳顶刊论文在方法和数据(毕竟自己还得吃这碗饭),只能跳出研究课题,大骂这篇论文“以偏概全避重就轻”。结合下文,我们不难发现,田嘴里的“重”是他这些出身城市的知青上大学的特权,农民受教育的权利在他心目中的真实地位,不过“轻”字而已。

“因为真的只有我能上大学!”

抛开具体语境,笔者非常赞同田批判经济研究重技术不重思想、缺乏全局思维的主张。有趣的是,面对“基督教小学促进了中国地方长期增长”、“殖民者留下的制度决定了殖民地的长期增长”等顶刊计量论文,田国强们乖乖收起了批判的武器,只对知青下乡促教育的论文大加鞭挞,充分说明了经济学家对待学术的严谨程度与其意识形态直接挂钩。

说的不错,十分期待田教授写文对线殖民带来现代化论

多数知青因为自己没有过上“与生俱来”就该比农民好的生活,而将上山下乡运动的基调定为“伤痕”,心里破不掉的是农民活该供养城里人的优越感。当年的农民后来也没有掌握什么话语权,所以上山下乡的公平流动、对农村医教的正面作用始终都没有得到充分的挖掘讨论。

而现代网络农友替农民“伸冤”的论据,大多拼接自某些人口中的黄金80年代。除了上文提到的顶班制推广,户籍的流动限制取消但福利限制保留,《平凡的世界》描述的城市工地肮脏拥挤的工棚中,无福利农民工、六个钱包买房等新剪刀差正在形成;工业对农业的反哺全面回撤,财政包干制下地方的乱摊派乱收费方兴未艾……

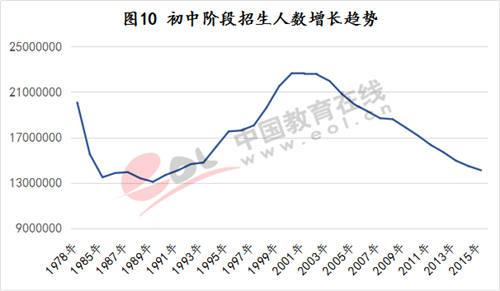

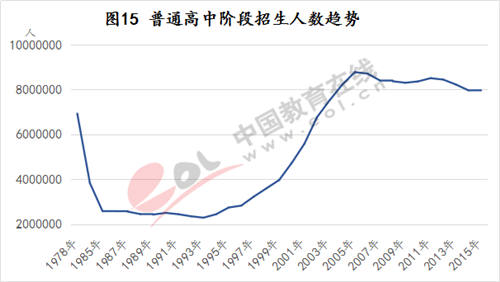

从数据看,80年代农村人均预期寿命、卡路里摄入等基本生活质量指标增速全面回落,有人会说“这是边际效益递减”,然而90年代起这些指标的增速又重新提高了,再次说明仅看食物远远不能反映现代社会的综合福利水平。甚至一些数据的绝对量趋向负面,比如婴儿死亡率抬头,初高中入学人数大跌,以令人痛惜的方式侧面反衬了前三十年农民福利的优劣。

63-73年是我国出生人口高峰,因此78-85年的入学人数骤降与出生人口无关

笔者无意像网络农友一样,紧抓发展的负面全盘否定任何一个发展阶段。只不过“谁是我们的敌人,谁是我们的朋友”,大多数都是农民后裔的读者也应该分辨清楚,哪些是真正为农民利益操心的人,哪些又是借农民鼓吹私有化的人。

泽被当下的经济遗产

教员去世时,中国拥有拒绝美苏强行分红中国人民劳动成果的武力,基本的工业骨架,使用到今天的农业水利基建,将近6亿健康、有纪律的劳动力以及2亿正在初高中接受教育的劳动力预备军——没有这些势能的蓄积,中国不可能迎来工业的爆发式增长,只能像当今印度分化为“2亿人和12亿牲口”的折叠世界。

中国的改革是渐进审慎的,因此教员时代建立的公有制基建和劳动力再生产制度框架遗泽当下,为私营部门的活力发展输送了巨量廉价优质的生产要素(也是我们持续重点讨论分析的话题,见《主流经济学不懂中国》《主流经济学不为中国的发展买单》)。

以后再讨论教员的经济成绩,不要再用一句空洞的“他公平”,而是可以骄傲地说:“他让我5000块一年读大学,他让我不用花5670美元看急诊,他让我春节坐火车回家不担心票价翻三倍”。

教员的经济遗产不仅是实践上的,更是理论上的。中国的经济实践屡屡落在西方主流理论规训之外,却又屡屡取得优异的发展成绩,在主流经济学耗竭所有储备依然不能解决分配、创新激励等问题的当下,最应该回到成功的盲区,提炼属于我们自己的经济理论。

指责教员支持者的最常见话术之一“你们想回到那个年代受穷吗?”。可是罗斯福新政借鉴苏联,并没有让美国生产力与苏联拉平;里根回归自由放任,既没有全盘废除福利制度,也没有把美国的生活水平打回大萧条时期——“刻舟求剑”,用来形容这些批评者再合适不过。

批评者强行把教员时代的经济政策与贫穷挂钩因果,却看不见教员时代要素积累与工业腾飞的因果,教员时代奠基的公共机制与今天生活质量、民营经济活力的因果。他们只理解一旦分了、私了、洋了,不需时间维度、不需复杂生产流程的“超市长菜”逻辑,这套简单的经济圣经早已被宣布了死刑,和意图维护特定群体利益的赶尸人一起,滑稽地在大街上摇摆着。

中国没有不独立自主的权利;经济是“要素生产-商品服务”生产的循环,而非扁平的货币计量;实物工作量比利润(GDP)更能衡量经济好坏……在经济的外部环境和内部结构都发生深刻变化的今天,螺旋上升的历史再次把教员的经济课推到了桌案边。

除了上面的“划重点”,笔者最喜欢的教员经济课还属“六亿神州尽舜尧”。在他心中,“人”从来不是冷冰冰的要素数字,或者供养某些人的“红利”,而是经济发展的主体和目的。

为此,不仅需要超越贵贱尊重他们对高质量产品的需求,维持公平完善的劳动力再生产体制,还要在理论上、叙事上肯定最广大劳动群体的贡献,保证他们有底气、有权利堂堂正正参与社会产品的分配,开辟一种同担互利的经济愿景。

相对应地,他不吝把传统上只属于贤主圣人的赞誉赋予最大多数的每一个,希望我们既能自爱自强,也能为一些高于我们个人的事情追寻、思考和奉献。不囿于精致利己的上车关门,不流于景观社会的消灭思考,相信更公平高效的生产和组织模式并为之奋斗,这就是对他最好的纪念。