58岁参加长征的徐特立,为何把许多布口袋绑在身上?

徐特立,是被党中央誉为“对自己学而不厌”“对别人诲人不倦”的杰出的革命教育家。他曾以58岁高龄参加长征,是长征中年龄最大的人。长征中,为了适应长途行军的需要,很多年轻战士尚且轻装上阵,为何徐特立反而负重前行——在身上绑了许多鼓鼓囊囊的布口袋呢?

这些布口袋里装的不是别的,都是徐特立搜集的学习资料。据萧劲光回忆:“他特别重视搜集学习资料,一张旧报纸上有篇什么文章,他都要剪下来保存着。为了存放资料,他亲手缝制了许多布口袋,把它们左一个右一个绑在身上,里面塞得鼓鼓囊囊的。”在长征中,连粮食、食盐等生存资料都非常紧缺,更何况是精神食粮了。因此,徐特立对于偶尔缴获的国民党报纸总是视如珍宝,将上面具有价值的文章全都剪下来保存着。不仅是衣服口袋里,连上级给他配的马背上都装满了书籍、苏区编写的教材和教育资料。即使是在四渡赤水时,徐特立也没有舍得丢弃这些宝贵的学习资料。他把它们一直背到了陕北。

搜集学习资料方便长征中教学使用

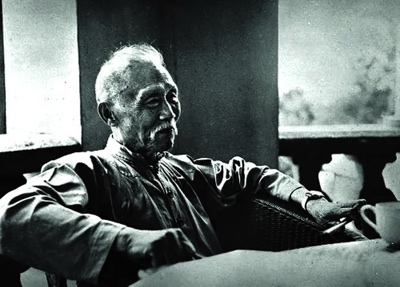

晚年徐特立

徐特立,原名懋恂,字师陶。懋,是劝勉、勉励的意思;师陶,是以陶行知为师、向陶行知学习的意思。“他虽比陶行知年长14岁,却谦虚地以陶氏私淑弟子自命”。人如其名,徐特立一生勤勉治学,甘为人梯。他在《六十自传》中曾自己总结道,“我的职业和事业:一生都是教书。”在投身革命事业之前,徐特立在明德、长郡等中学任教,并创办了3所小学。到中央苏区之后,徐特立任中央苏区教育部长,为发展苏区教育事业、推动扫盲做了大量工作,还亲自创办了列宁师范学校。即使在紧张的行军环境中,他仍然没有放松教育工作,自发地当起了战士们的教书先生。在行军休息的间隙,徐特立就趁战士们休整时教大家认字,他拿起树枝,以树枝为笔,以大地为纸开始上课,边写边对汉字作出形象生动的解释,以引起战士们的学习兴趣,加深战士们的印象。“土地广阔无垠, 肯定是下面比上面的长啊。‘士’呢,大家看看,一个战士,站得笔直,可是背着很多东西,所以‘士’的形状就是下面窄,中间宽啊。”徐特立边说边画了一个背包战士的形象。如此这般,徐特立又写了“人、 大、水、火、家”等字,并耐心地给战士一一解释。为了更好地利用行军时间进行识字教育,丰富战士们的行军生活。徐特立开动脑筋在红军战士的斗篷、背包上都写上字,行军时后面的战士就认前面战士的身上写的字;有时先遣的红军战士在路边竖一块牌子,上面写两个字,续行的红军战士便一个教一个地去认字。长征中流传的一个顺口溜就是叙述的这件事情:“人民教育家徐老,长征路上事文教,地当教室也当纸,树枝石头当笔用,每天学习二三字,一年学会捌玖百,学好文化好当家。”这些方法在当时都是很有趣和很有效的。到达延安后,据徐特立估计,“单在共产党和红军军官里面至少有二万人能读写新文字”。识字率达到了40%以上,这远远超过了当时社会的识字水平。

搜集学习资料是自幼养成的学习习惯

徐特立家风严谨,幼时便每日黎明早起,洒扫庭院之后大声朗读诗文,谓之“晨课”;夜晚围坐在伯祖母身旁,聆听治家教育。20岁时,徐特立制定了“十年破产读书计划”,甚至变卖家里的祖产专门用来买书。当教师之后,他也坚持“不动笔墨不看书”的教育理念,教育学生标记书中要点,记下书中的精华和自己的心得体会。徐特立一生勤于学习,坚持搜集学习资料,是终身学习理念的践行者。

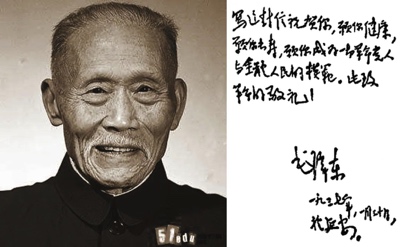

革命老人徐特立与毛泽东给他的祝寿信

1919年,徐特立就曾在《留法老学生之自述》一文中批驳了“年老者不能求学”的观点,表达自己终身学习、追求进步的决心。“到了六十岁,还同四十三岁时一样无学问,这一十七年,岂不冤枉过了日子?这一十七年做的事情,岂不全无进步?到了六十岁时来悔,那就迟了,何不就从现在学起呢?”在《六十自传》中,徐特立再次表达了终身学习的观念,认为“学习是没有年龄限制的”,是一个不断积累的过程。正是这样,徐特立一生追求进步,43岁开始学法文、52岁开始学游泳,到了晚年还制定了一个20年学习和工作计划,来勉励和鞭策自己。据回忆,徐特立直到70岁,还是每天抱着书本,摘抄要点,收集各种材料,做10小时左右的工作。

搜集学习资料是为编写教材方便

在革命战争时期,各项经费都有限,苏区教学缺乏现成的教材。为了适应苏区教学的需要,徐特立在创办列宁师范学校后,不仅担任校长、教员,还自己编写教材。当时的苏区缺少书报,徐特立只能从国民党那里缴获来的书籍报纸中寻找材料,作为编写教材的参考。或许正是这样的经历,使徐特立格外珍惜学习资料,也养成了搜集资料以备编写教材的习惯。如李伯钊所言,徐特立亲自编写的教材更适合苏区教学的需要,“政治性很强,而又理论联系实际,包含着丰富的历史知识和自然科学知识,能够满足学生们求知的欲望。”长征结束到达陕北,这里的文化较苏区更为落后,开展文化教育的工作更为艰巨。徐特立在长征中搜集的学习资料发挥了重要作用,使他能够迅速地投入陕北文化教育事业中去。他一到陕北就创立了一所文盲师范学校,积极推行新文字运动。

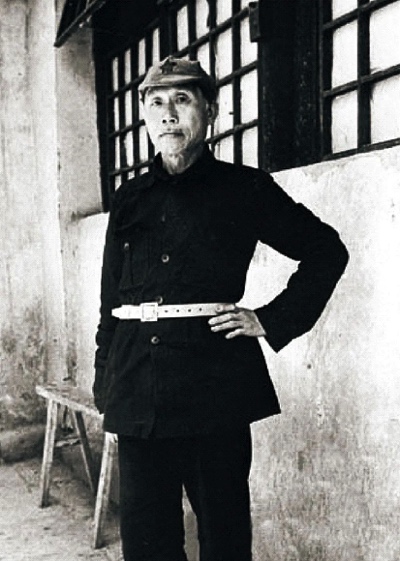

革命战争年代的徐特立

徐特立勤勉治学,终身学习,是中国共产党人的杰出代表。中国共产党作为学习型政党,历来重视学习,从成立之日起就坚持以先进理论武装全党、教育人民。延安时期,中国共产党及其领导下人民军队的学习形象得到了斯诺的深切认同:“‘作战不忘学习’这口号对任何一种军队只是一种空谈,但在红色中国里,它却马上赢得你的相信。”