有一种科学家,叫钱学森

他是一个优秀的中国人,他参与的每一项工作都为咱中国人长脸。

他是一个优秀的中国人,他曾代表中国在世界科技前沿。

他是一个优秀的中国人,他把中国一直珍藏在他滚烫的心间。

他就是钱学森。

他姓钱却不爱钱,钱学森把一生获得的几乎所有奖金和大笔收入都捐了出去,或者是交了党费。1958年他在中国科技大学给学生上课时,发现很多学生家庭条件不好,连计算尺都没有。

于是他毫不犹豫地把在美国所著《工程控制论》翻译成中文出版的稿费,加上购买的公债共计11500元,指给了中国科技大学近代力学系,给学生买计算尺和其他教学设备。

1994年钱学森获何梁何利基金优秀奖100万港元,支票还没有拿到手,委托书都已经写好,把钱捐给了中国科协促进沙产业发展基金,造福西部人民。在他的一生,这样的例子数不胜数。

他在我国科技工业上的地位,使得他能够担任很多重要的职位。但他不恋权,钱学森本人说过,要不是工作需要,他什么官也不愿当。他不仅主动坚辞五院院长、国防科委副主任、科协第三届主席、学部委员等职务让位给年轻人,就连对全国政协副主席的职务也是这样。

组织上多次要给他换房子,他都婉言拒绝,并且说“我现在的条件比同船回国的人好多了”。他一直居住在航天大院一个普通单元房子,直到去世。

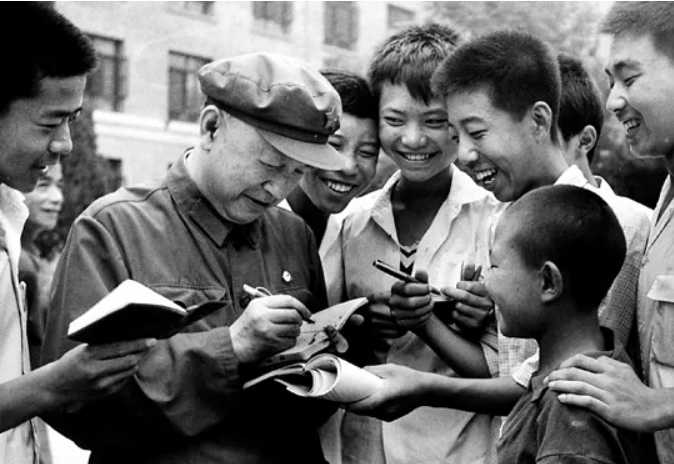

一直以来,钱学森把自己当成普通科技人员,只想为国家做点事情。

他是一个优秀的中国人,他说他最骄傲、最激动的事情,是他的名字同雷锋、焦裕禄、王进喜等人的名字联系在一起,成为劳动人民的一份子。他说,“我简直心情激动极了!”

对于钱学森这样科学家来说,得到多大的荣誉不值一提,他更加看重的是自身是否和劳动人民站在一起,是否得到了人民和党的认可。对于钱学森来说,这就是奋斗的意义。

钱学森多次说过:“我作为一名科技工作者,活着的目的就是为人民服务。”他把自己的知识和才能都奉献给了国家和民族。

当别人称他为“导弹之父”或“航天之父”时,他马上纠正并多次重申,“像导弹航天这样的'大科学’,是一项成千上万人的事业,没有党的领导,没有集体的努力是谁也干不成的。还是那句话,一切成就归于党,归于集体。”

作为一名科学家,他始终在不断学习,不仅是物理知识,就是党的刊物,他也认真学习。

党的理论刊物《红旗》杂志从1958年创刊号,到后来改名为《求是》杂志,他每期必读,直至去世前。《人民日报》《光明日报》《解放军报》等八份报纸是他每天必读之物。几一年来他一直坚持亲手做剪报,共有629袋之多,剪报资料近十万份,所涉及的内容之广泛让人叹为观止。

不爱钱、不要权、不慕名,却坚持学习,踏实研究,钱学森到底追求什么呢?

我们可以从钱老的三次激动时刻得到些答案。

钱学森曾说,他一生中有三次无比激动的时刻:

第一次是早年在国外时,在学术上超过了自己的导师,为中国人争了一口气。

第二次是实现自己多年的愿望,于1959年加入了光荣的中国共产党。

第三次是中央组织部把他和雷锋、焦裕禄、王进喜,以及史来贺并列为新中国成立以来在群众中享有崇高威望的共产党员的优秀代表。

以钱学森为代表的老一辈科学家,在社会主义和毛泽东思想的影响下,以科技工作为战线,把自己的有限精力和无限热情,投入到为人民服务的社会主义事业中去。他们无愧于劳动人民的一份子!

如今,大多数的所谓“科学家”,在物质上、在精神上,早已抛弃了劳动人民!在一切向钱看,浮躁浮华的当下学风面前,钱学森这样的科学家早已是凤毛麟角。

在他离开的日子里,我们深深的怀念,怀念他踏实勤奋的科学态度、怀念他追求为人民服务的追求信念,怀念他“钱学森之问”的心系国家!

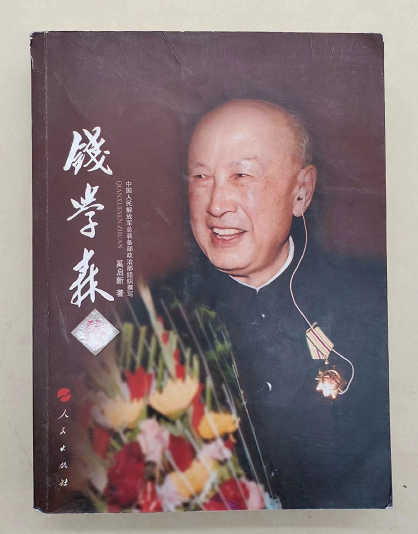

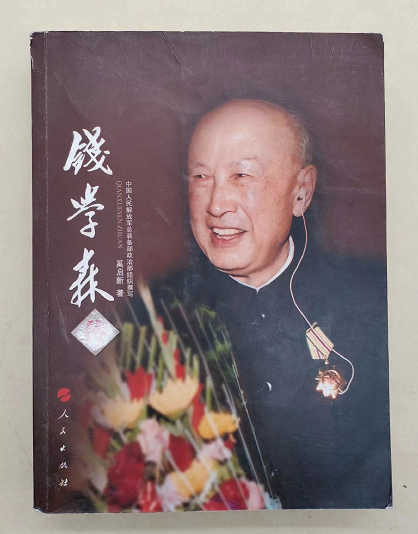

我很庆幸,在人民科学家钱学森百年诞辰之际,《钱学森传》出版发行!透过本书,我们可以看到,钱学森的一生,波澜壮阔,跌宕起伏。

此书力图准确地、全面地去展现钱学森的一生,给广大读者一个真实的、人性的、多彩的、伟大的钱学森。

解放军总装备部对《钱学森传》的撰写工作十分重视,亲自审定了撰写大纲,解放军总政治部、国家新闻出版总署,对《钱学森传》的撰写工作,也给与大力支持。众多钱老参与过的单位,如中国航天科技集团、中国航天科工集团,中国科学院、中国科协等,都参与了审稿工作,并提出了中肯的修改意见。

钱学森,诞生于辛亥ge命期间,成长于旧中国山河破碎的岁月,在社会主义新中国的舞台上,实现了他从小就立下的科学救国、科技强国远大理想。他的一生,深深融入了国家、民族的前途命运之中。

当我们沿着钱学森的人生轨迹追寻时,我不由得想起了钱老生前说过的一句话:“钱学森这个名字已经不完全属于我个人”。

是的!钱学森是当之无愧的毛时代科学家的一个范本!读懂了他,也就读懂了那个时代科学家共同的经历和品质特征!

重读老旧书∣好书都在这!

长按并识别二维码,更多精彩好书,

添加新客服(17791526186)就能看到!