七千人大会上,为何退居二线的毛主席主动承担责任?

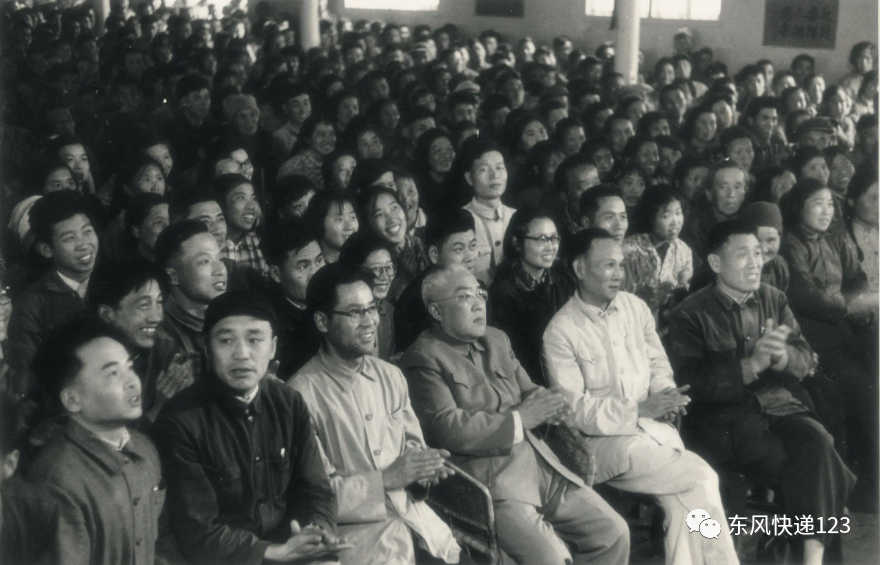

在我党历史上,有一次规模空前的总结经验大会,出席会议的有决策层、大区层、省、地、县(包括重要厂矿)五级领导干部,共7118人。人们习惯地称这次会议为"七千人大会"。

这个会议为什么要扩大到七千人?基层的不满指向的究竟是谁?参会的众多领头人为什么都做了自我批评?

为什么议程一改再改,以至于开27天的时间?决策者对会议的设想和引导经历了哪些变化?与会者的心态和讨论发言情况如何?

最后形成了什么共识,做出了什么决策,解决了哪些问题?这样开会,对后人有怎样的启示?

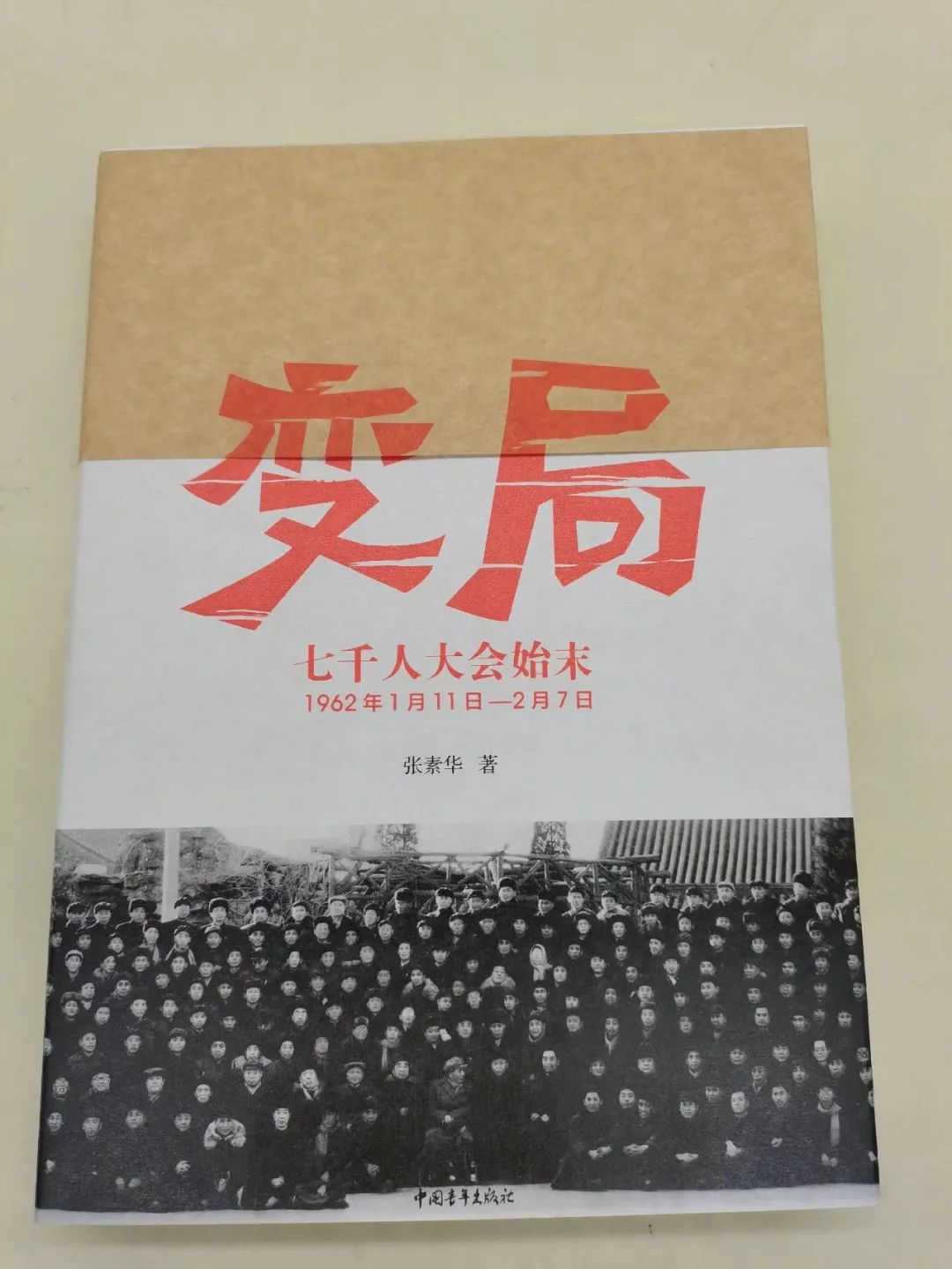

这些问题,是历史虚无主义弥漫下的混沌中,无数人想要重新搞清楚的事情!显然,这些也不是一篇小文章可以说的清楚的。但是,这些问题,却是《变局——七千人大会始末》所聚焦关注的问题。

这次大会,于1962年1月11日召开,至2月7日结束,前后共27天时间,是决策层在北京召开了一次扩大的工作会议。

召开如此大规模的会议,原本是为解决粮食紧缺这个当时非常具体而又重大的难题。由于“大yue进”yun动的偏差,尤其是1960年的严重自然灾害,造成全国粮食全面紧张,粮食征购计划无法完成。

为解决这个从1954年实行粮食统购统销政策以来从未遇到过的困难,决策者专门提请六个中yang局领头人会议商讨办法。结果与会者多表现出畏难情绪,怕答应了决策层要求的粮食征购数目后回去难以落实。

中南局书记陶铸提出,干脆把全国的地委书记找到北京来开一次会,以“打通思想”。毛主席十分赞成!在现实的困难面前,其他主要负责人也都同意,于是,一拍即合。

毛主席对这次大会,其实有一个比较准确的判断和设想:大家对决策层不满,大家有怨气,之后的工作无法认真落实,所以要开一个会,出出气,整整风,总结经验。

通过召开大规模会议来反映问题和总结经验,是一个值得提倡的工作领导方法。在《变局》一书所提供的材料中,我们可以清楚的看到:不论是这一次大会,还是其前后的决策过程,我们都可以看到充分的党内民主。

早已退居二线的毛主席的意见,从来都只是其中的一部分,而台上的人的意见的分量,同样不可低估。本书对于这一点的展现,是十分充分的。

在会上,我党初步总结了自1958年刘成为国家第一人之后,"大yeu进"及其调整以来发生的经验教训。这次会议对于统一全党思想,提高认识和纠正工作中发生的"左"的错误,起了积极的作用。

在这次会议上,毛主席虽然早已退居二线四年之久,但是他仍旧以大局为重,主动站出来,主动承担了许多原本并不属于他的责任,以解放台上的一些干部,好让他们轻装上阵,努力工作。

毛主席主动担责,带头作自我批评感人至深!在毛主席的带动下,台上领头人都做了自我批评。分组讨论中,又对照各自工作进行了总结检查,狠批五风,即“共产风、浮夸风、命令风、干部特殊风、瞎指挥风”,向上提意见,民主的气氛十分浓厚。

毛主席尖锐批评了那些个人说了算,“一人称霸”的领头人们,说他们应该叫做霸王,如果不该,总有一天要”别姬“就是了,批评那些”不负责任,怕负责任,不许人讲话,老虎屁股摸不得“的人,毛主席用他那高亢的、有些尖锐的湖南乡音很动感情的高声说道:”你老虎屁股真是摸不得了吗?偏要摸!”

在这样一次普通县级干部普遍出气,普遍喜欢的大会上,如果真的“饿死了三千万”,那肯定是包不住的,有人在时隔多年后诬称“饿死三千万”那纯属是良心坏透,心黑眼瞎!

不仅如此,在毛主席的带动下,大会不仅让让不满的同志发了言,出了气,各级领头人也都站出来,提出了问题,且做了相应的检讨。

西北地区有人提出:“左”的的错误时间这样长,这样严重,为什么这样难于纠正,原因何在?应该说清楚。浮夸风为什么这样大,这样普遍?不和政治上、组织上联系起来是不可能的。还有人问:不实事求是的作风,为什么成为全党性的?

这些问题在当时也许很明显,因为陶鲁笳等省级领头人就反映过:决策层压着大家定高指标,有人反对,决策层不是做调查了解实际情况,修改计划,而是说服他听从决策层的计划安排。

湖北张体学提出:死官僚在决策层、省、地三级,不要在下边找。1961年决策层提出反对死官僚时,挨整的往往是县以下的干部,包括县委领头人。湖北的同志对此表示不满。

对于这样的问题,有人讲得更明确一些。他们说:这几年许多问题的产生,根子在上边,但历次政zhi运动,却常常是整下不整上,所以许多毛病是一犯再犯,越来越严重。

这样的议论,其矛头显然是直指台上的人,希望其多担责任。

中南局领头人陶铸讲了几句让人咋舌的话。他说:决策层、地方责任是三七开,这种说法就不能服人。他认为,错误的责任主要在上边,决策层各部门负责人不在大会上做检讨,也应做书面检讨,决策层的检讨,是不深刻的。

类似于这样的资料,在本书中不胜枚举。

通过这样的一次规模空前的大会,自上而下的民主气氛活跃了,大家的心气顺利,认识趋向统一了!

如果你对58-62年的事情,已经有了一些认识,那么这本《变局》所提供的信息,将让你更加充实。

有人想把“刮五风”的黑锅,强加在毛主席身上,硬要说成是毛主席头脑发热,定高了指标。更有甚者,甚至彻底fou定“大yue进”,否定三面hong旗,这些都是经不起事实的检验的。书中收集的诸多历史材料,都可以可以从旁佐证的。有些是在明面上,有些则需要你联系当时情况加以推敲才能明白。

毋庸讳言,本书作者的评论,也许可取之处并不太多。但是,作者却鲜见地、丰富地收集提供了大量可信的历史资料,可供大家研究评判。

作为一本具有丰富的史料价值的好书,本书对上至毛、刘,下至各县委负责人的心态变化,“七千人大会”的曲折全过程,都有详细的资料和分析。

近些年来,从未有人如此细致周到的收集整理“七千人大会”始末的资料!这也使得本书一版再版,2006年第一版,2007年第二版,2012年第三版,如今,已经是2022年第十六次印刷。

可见,《变局》一书影响之广泛,希望大家能在丰富的史实资料的基础上,见仁见智!推荐给大家!

重读老旧书∣好书都在这!

长按并识别二维码,更多精彩好书,

添加新客服(17791526186)就能看到!