红军东征:百里黄河上的伟大斗争(图)

1935年10月,中央红军经二万五千里长征到达陕北,结束了历时一年之久的战略转移,而将中国革命的大本营和民族抗战的出发点放在了大西北。

当时,中华民族正处于生死存亡的紧急关头,日本导演的“华北五省自治运动”正紧锣密鼓地进行,华北五省已名存实亡。国民政府却继续推行其“攘外必先安内”的方针,正在调动几十万大军对陕北苏区大举进犯,妄图乘中央红军立足未稳之际,一举消灭之。

陕甘苏区是全国最贫困的地区之一。

经济落后,交通闭塞,苏区的巩固与发展受到很大限制。而这时的中央红军减员极大,装备极差,亟需扩红筹款,休整补充。陕甘苏区,不仅无法解决红军的燃眉之急,也难以供养大批部队和机关。

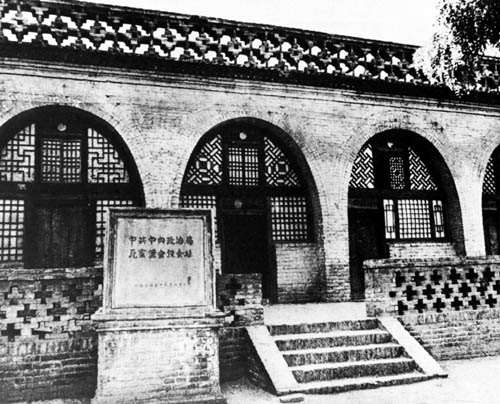

为此,中共中央于1935年12月在瓦窑堡召开政治局会议。

会议分析了国内外形势国际发展形势和中国将来的发展方向,讨论了转变党的策略方针的必要性和建立抗日民族统一战线的可能性。制定了抗日民族统一战线的方针和政策。

会议选举毛泽东为中央军事委员会主席,周恩来为副主席,确定了红军军事战略的基本原则是:把国内战争同民族战争结合起来;准备对日作战;扩大红军。红军的军事部署和作战行动,应确定地放在“打通抗日路线”与“巩固、扩大现有苏区”这个基点上。具体步骤是:把红军行动与苏区发展的主要方向,放在东边的山西和北边的绥远等省,提出了“抗日反蒋、渡河东征”的口号。

1936年1月15日,毛泽东、周恩来、彭德怀签发“关于红军东进抗日及讨伐卖国贼阎锡山的命令”,命令“主力红军即刻出发,打到山西去”。遵照上述命令,各路东征部队迅速隐蔽地集结到黄河岸边,进行渡河准备。

1月31日,毛泽东来到延长县城,主持召开军事会议,全面检查了东征的各项准备工作,研究和部署了东征的行动路线,正式组建了“中国人民红军抗日先锋军”。由毛泽东、彭德怀、叶剑英分别兼任总政委、总指挥、总参谋长。将红28军、红1军团、红15军团分为左、中、右3路大军,各自选定渡河突破口,待命东征。黄河游击师随同主力出征,负责保持主力红军与后方的交通联络,红29军则担任后方留守。

1936年2月17日,毛泽东签发东征宣言,东征红军进入临战状态。2月20日,正式下达渡河命令,命令各渡河突击队:“先头绝对隐蔽,乘夜偷渡。以坚决、敏捷的速度奇取敌堡,割断电线,控制前进阵地及侧翼掩护阵地,以保证后续部队渡河对援敌作战之有利地位。偷渡被发觉,立即改为强渡。”

晚8时整,战斗正式打响,红军从北起绥德的沟口、南到清涧县的河口百余里的渡口,同时发起攻击。红1军团红2师24名勇士组成的渡河突击队,从绥德县沟口登船,突击强渡,在中阳县三交镇坪上村首先登岸,把晋军的河防撕开了一道缺口,红1军团主力相继渡河,于拂晓时分,进占三交镇,乘势扩大战果,长驱东进,进占留誉。

红军突破黄河天险后,即分兵数路,长驱东进:一路进占义牒,围攻石楼;一路攻克留誉,进逼中阳;一路沿河北上,进袭柳林。

3月6日至8日,毛泽东在红军东征总部驻地——孝义县大麦郊(今属交口县)主持召开了中央政治局扩大会议。会议分析了红军东渡以来的形势,调整了作战部署。决定:“第一期以经营山西为基本战略方针”;要坚决贯彻“以发展求巩固的原则。目前是普遍摧毁反动基础,普遍发动群众,猛烈扩大红军,各个消灭敌人。”

4月13日,红28军进占中阳留誉以东的党家寨等地,向晋军重兵把守的三交镇发起攻击。由于三交镇紧扼秦、晋二省的交通要道,为黄河天险的重要渡口,故两军争夺十分激烈。军长刘志丹冒着枪林弹雨,进至距敌军阵地不足300米处直接指挥,不幸被敌军枪弹击中,壮烈牺牲。

当东征红军转战河东之际,入晋增援的国民党中央大军沿同蒲线和正太路进入山西,总指挥陈诚坐镇太原,与阎锡山共商“剿匪”大计。驻守于洛阳、潼关及关中一带的国民党部队也加紧对陕甘苏区的围攻,并沿河北上,封锁黄河渡口,包抄红军后路,企图将红军主力围歼于黄河东岸的吕梁山区。

为避免大规模内战的爆发,争取和团结一切抗日爱国力量,扩大统一战线,积蓄抗日力量,中共中央先后派遣周恩来、李克农前往洛川和延安,与东北军爱国将领张学良秘密会谈达成了东北军、西北军与红军停止内战、联合抗日的协议。

同时又利用蒋、阎矛盾,通过多种渠道,对阎锡山作了大量统战工作。在此情势下,中共中央于4月13日至15日在永和县赵家沟召开军事会议,作出了“逼蒋抗日、回师西渡”的战略决策。

遵照赵家沟会议的决议,红1军团和红15军团从4月下旬逐步转移到黄河岸边。5月1日至5月5日,红军主力和总部人员先后从延水关、永和关、清水关、铁罗关一带渡过黄河,返回陕北。5月5日,毛泽东率红军总部回到陕西杨家圪台,签发了《停战议和一致抗日通电》(即《回师通电》)。

5月14日至15日,中共中央在延川县太相寺召开了政治局扩大会议,由毛泽东作报告,对东征胜利的意义作了高度的概括和评价:打了胜仗,唤起了民众,筹备了财物,扩大了红军。5月21日,毛泽东、周恩来率领红军总部回到瓦窑堡,历时117天的渡河东征胜利结束。

毛泽东领导的东征红军,击溃了晋军三十多个团的围追堵截,转战山西五十余县,歼敌一万三千余人,俘敌四千余人;同时,东征扩大红军八千余名,筹款五十万元,组织地方游击队三十多支,建立了县、乡、村苏维埃政权,发展了党的地方组织,在山西播下了抗日的革命火种。

红军东征作为一次影响中国革命进程的战略行动,奏响了中国共产党领导下的人民军队奋起抵抗日本侵略军的战斗序曲,为在抗日战争初期中共中央、中央军委把山西作为坚持敌后抗战的战略支点奠定了历史性基础,是中国革命走向胜利的一个极其重要的里程碑。

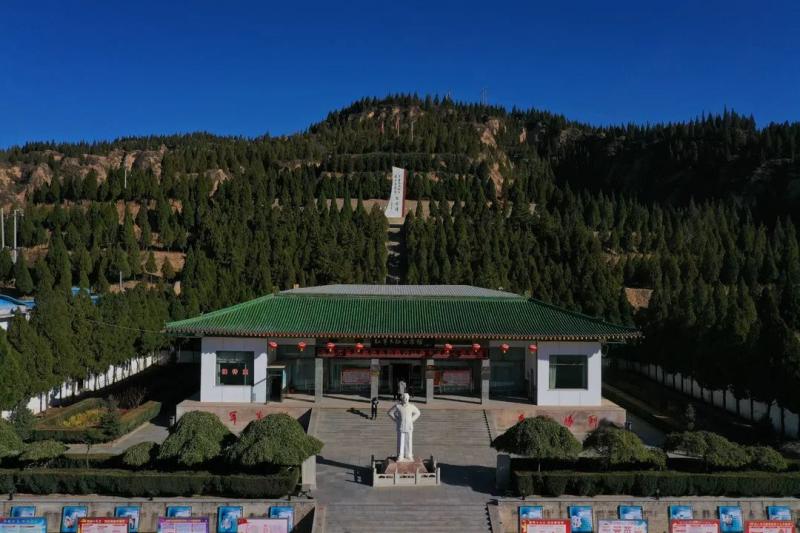

为了记载、铭记和纪念这段光辉历史,山西省共有三处建有红军东征纪念馆,其中最大的就是石楼县的红军东征纪念馆。石楼红军东征纪念馆基本展览《红军东征—影响中国革命进程的一次战略行动》,分4大版块13个单元展开。讲述了红军东征从1935年12月下旬中共中央在陕北瓦窑堡会议作出战略决策,于1936年2月20日渡河入晋到同年5月胜利回师陕北。实现了发展巩固陕甘革命根据地,进一步推动全国抗日救亡运动,促进抗日民族统一战线建立的既定目的。另外,其馆内有许多珍藏,截止2011年上半年,共搜集到相关历史图片567张、文件图表298份和东征实物328件。最吸引人的是毛主席在东征期间用过的墨盒、蜡台、马灯、茶杯等物品,睹物思人,我们仿佛看到了毛主席当年在油灯下工作的情形。

2024年4月15日山西吕梁集合,星火旅游“重走毛主席进京路”之旅将参观石楼红军东征纪念馆,带领大家一起了解那段历史。

精彩线路不容错过,欢迎报名参加。

01 报名信息

时间:2024年4月15日~4月24日(10天9晚)

集合地点:山西省吕梁市

散团地点:北京市

费用:25人以上成团,4800元/人(累计参加活动超过15天的老团友,赠送一本精美个人专属定制活动画册)

02 活动特色

1、从山陕交界的黄河渡口到北京香山,重走毛主席的进京路,寻访期间毛主席路居旧址;

2、游览山西境内的五台山、恒山、悬空寺、雁门关等历史人文或自然风景名胜,品味历史文化,饱览祖国大好河山;

3、全国最大的红军东征纪念馆,寻访红军东征相关历史遗迹;

4、参观薄一波、徐向前故居或纪念馆,探寻老一辈革命者成长轨迹;

5、顺路涉及沿线中共中央西北局旧址、中央后委机关旧址、晋绥边区革命纪念馆、平型关大捷纪念馆等遗迹场馆。

路线详情请点击下方链接!

想去的朋友赶快联系:

15771906786(微信同)

报名吧!

(详细行程也可咨询):

▲扫码添加客服报名

星火多媒体平台●●

//1

|视频号:星火游

//2

|星火旅游同名抖音号、头条、百家、搜狐号

//3

|微博:西安星火旅行社

西安星火旅行社

主要经营:目的地集合的红色文化深度游产品,原创了重走长征路、毛泽东足迹、各省全境等6大系列30多条线路。我们和众多的专家学者保持着良好关系,多条线路邀请他们作为嘉宾全程参加。

公司坚持品质旅游,绝不做低价团、购物团,每条线路既有鲜明的红色主题,又包含了当地知名景区。公司凝聚了一批热爱红色文化、精通带团业务的专职导游队伍,服务过上万名兴趣相投的客户,接待过近百个单位和团体,客户回头率高。

联系方式

电话15771906786(同微信)

地址陕西省西安市长安区北长安街65号