不容否定中国知青历史岁月(二)

中国知识青年上山下乡的四个历史阶段

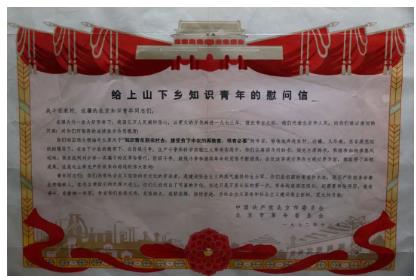

开国领袖们的行动具有巨大的辐射力,三位伟人所倡导的“知识青年上山下乡同工农群众相结合”的主张,加上他们的人格魅力,必然在千百万新中国青年人中产生影响和冲击波,在人生观上深受启发而且情感深受感动,这就是中国大地上所以呈现数以千万计青年学生上山下乡壮观图景的重要原因。

中国数千年历史上,哪一届领导者的号召能产生如此巨大感染和向心力呢?

数以千万计知识青年和城市中学生响应毛主席和党中央的号召,脱下学生装,穿起粗布衣,同农民风雨同舟,艰苦奋斗,推动农村和边疆进步。这本身就具有巨大的道义力量,在古今中外历史上罕见的,所以是值得大书特写的历史事件。

中国知识青年上山下乡,跟工农群众相结合的历史,大致可分为四大阶段。

一是民主革命阶段,“五四”运动后期一派主张并行动的知识青年和奔赴延安红色根据地的蒋管区知识青年魏巍等为代表;

二是新中国成立到无产阶级文化大革命前的阶段,以杨华、邢燕子、侯隽、董加耕、张韧等自愿上山下乡为代表,可称为“志愿知青”;1955年后的53万人,1962年到文革前的129.28万人,共计182.28万人;

三是无产阶级文化大革命阶段,以北京知青蔡立坚、周秉建等为代表;其时,一部分是自愿上山下乡的,大部分是响应号召“被动”上山下乡的,可称为“潮流知青”,计1402.66万人;

四是毛主席逝世到1979年阶段,计244.54万人。谁为代表呢?作家费声的《热血冷泪》,史学博士刘小萌的《中国知青口述史》等比较推崇的“知青领袖”,可为代表。

这四个阶段,尽管面貌和特点不同、具体目的不同,但都是围绕知识青年跟工农群众相结合这条主线而呈现波浪起伏的态势。

1、民主革命阶段

第一阶段同后三阶段有质的区别。

第一阶段是新民主主义革命阶段,当时GCD没有夺取到政权,知识青年主要是投入农村武装斗争。

后二、三、四阶段就不同了,GCD夺取了政权,中国社会进入社会主义建设和社会主义革命阶段。就知识青年上山下乡而言,虽然在后三个阶段各有较大的特点和区别,但是发展的形势有一个常态,即将知青上山下乡列入《1956—1957年全国农业发展纲领四十条》;1962年10月,国W院农林办召开会议,首次将城镇知青下乡上山纳入国家计划,国W院安置领导小组办公室成立。

党中央国W院1964年下发纲领性文件《关于动员和组织城市知识青年参加农业社会主义建设的决定(草案)》将上山下乡规定为“一项长远的方针”,并从中央到地方均成立相应的领导机构,制定一套相应的政策措施,拟在一二十年中动员贯彻落实。

仅举一例证明,共青团中央S记处在1964年4月14日撰写《关于组织城市知识青年参加农村社会主义建设的报告》称:今年,全国将动员几十万城市知识青年下乡参加农村社会主义建设,今后若干年内将一年比一年多。怎样使广大城市青年能够自觉地下乡,怎样使他们同农民群众结合,怎样让他们在建设现代化农业的斗争中发挥作用,这是共青团的一项长期的重大政治任务。”

党中央在批转该报告时,重申:“今后按照社会主义建设的需要,每年都要有计划地做好动员大批知识青年上山下乡的工作……”

1963年7月9日,周恩来在一次会议上指出:今后15年内动员城市青年学生下乡参加农业生产,是城乡结合、移风易俗的一件大事。各大区、省市自治区都要做长远打算,编制15年安置规划。又有一次会议明确指出:“在今后15年内,每年大约100万左右的青年学生需要有计划地安置下乡。”

可见,知识青年上山下乡已经成为一项重要的国策,不是可执行可不执行,而是需要认真执行;也不是三五年执行方可,而是要按中央规划了的“在今后一个相当长的时期执行”;更不是城市知识青年上山下乡数量多少无所谓,而是要求“大批”、“今后若干年内将一年比一年多”。同时实施这项国策,始终存在三个主题,三个需要,即新中国农村和边疆社会主义现代化建设的需要,青少年健康成长的需要,社会主义在发展中不改Q易Z的需要。这同第一阶段有质的区别。

2、新中国成立至无产阶级文化大革命前,上山下乡知青182.28万

第二阶段同第三阶段,党中央国W院都按纲领规划实施(15年左右),也就是说从1963年开始,用15年时间,就到1978年,都要实施知青上山下乡的国策,其间只有数量的变化,规模的大小,态势虽有不同,但没有质的区别。

有人将第二阶段中(新中国成立到文革前)、第三阶段中(文化革命)又各增加三、四阶段的划分显得烦琐,往往又以某种观点任意搬弄和图解那段历史事实,十分矛盾与牵强。比如先说经济形势不好要求“下乡”是“吞苦果”,那么经济形势好要求下乡该正确了吧?可是又说“狂潮”!毫无逻辑性,阻梗不通,还蛮横得很。这显然同第二、三阶段都是社会主义革命社会主义建设这一实质相背离;同当时共同的经济条件和社会条件,同当时党中央国W院所决定的纲领和规划的长期实施是相背离的。

第二阶段,即新中国成立后,国家尚“一穷二白”,尽管年年投入教育事业的财力在增加,但做不到让全国的青年学生人人升大学;尽管年年投入工矿和其他事业单位的财力增加,也吸纳大批青年,但仍做不到人人到工矿和其它事业单位就业。这是旧中国烂摊子决定的,也是任何一个国家在“强”之前、“富”之前的必然现象,并非什么“剥夺读书权利”、“中断现代化的进程”等妄论者之谈。于是,到农村、上山下乡成了很重要的途径和战场。

到了六十年代,世界上第一个伟大社会主义苏联在经济上、军事上可与美国匹敌时却出现修正主义上台的石破天惊事件,而且近在咫尺;中国青年学生和知识青年健康成长必然置放到党和国家的重要议事日程上,这关系到社会主义的命运和前途;个人、家庭和青年可能不以为然,但老一辈革命家认为是一件历史性全局性大事。这是选择社会主义制度决定的。

有的爬虫在网站上称:文革前下乡的知识青年多数是被“阶级路线”迫害的。这显然不符合当时的历史事实。第一,在中国人群体中,工农群众占极大多数,剥削阶级占极少数。文革前下乡知青群体即1955年后的53万,1962年到文革前的129.28万也是这个比例关系。幸好在撰写本文章时,我们从安宁市(县)档案馆中,调阅并获得1965年时下乡知识青年原始资料,经过统计工农群众出身的占大多数,剥削阶级出身占极少数,无庸置疑。

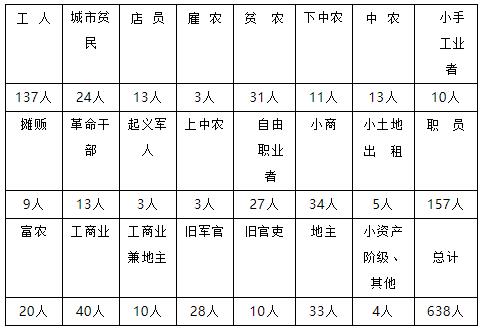

昆明市安宁县1965年十六个大队下乡知青家庭出身一览表

程疾风制作2006年1月

从档案馆查到1965年昆明下乡知青共有638人,分布在十六个大队、七十余个村子。

在这638个知青里,其中工人、城市贫民、雇农、贫下中农、店员、小手工业者、摊贩、起义军人、革命干部等出身的知青共254人,占全体知青的40%;其中地富、工商业、旧军官、旧官吏、工商业兼地主出身的知青有141人,占全体知青的23%。

结论一:在文革前,剥削阶级出身的下乡知青141人,大大低于工农和革命干部出身的下乡知青254人。其实再加上其它非剥削阶级出身的子女,共占77%,也就是说占多数。由此,充分证明一些爬虫称“文革前下乡的知青多数是受迫害的剥削阶级的子女”,脱离和违背历史事实,仅凭主观想象;说重点纯属低能儿的造谣挑拨生事。

结论二:还有更重要的一点,当时入团入党把关比较严,但剥削阶级出身的下乡知青,已经有42人加入中国共产主义青年团,占剥削阶级出身的下乡知青总数141人中的30%,比例是比较高的。这充分说明党的“家庭出身不由选择,重在表现”的政策得到比较好的落实。

至于上山下乡后,边疆农村的劳动群众和基层干部,对知青入团入党就更“宽”了许多,在他们的眼里,只要不怕艰苦、工作表现好的知青,不论其出身是什么,都可以入团入党,提升为基层领导。

结论三:在毛主席时期,他们(剥削阶级出身的知青)同工农和革命干部的子女一样,有理想,有热情,有干劲。

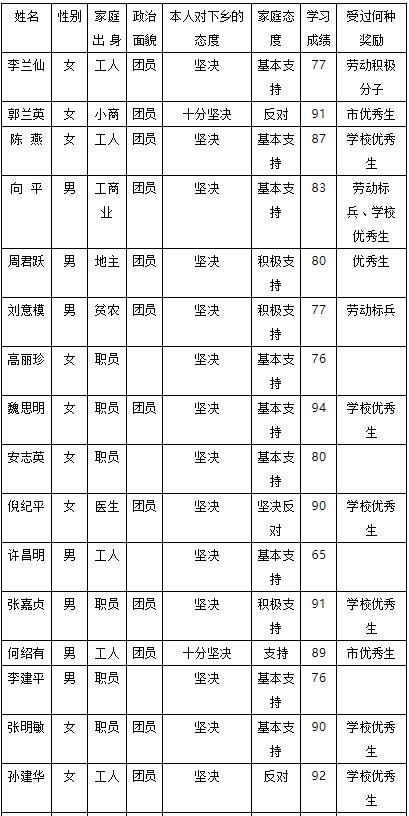

这里又以昆明市档案中查到的昆十六中下乡知青原始名册为例证,剥削阶级出身的知青仅有2人,这2位同学在学校读书时已经是团员,优秀生,也要求上山下乡。非剥削阶级出身的学生要求上山下乡的、成绩在九十分以上的达6位。(附表):

对家庭出身剥削阶级的知青,广大农村多数执行党的“重在表现”政策。在日后这批知青中“官阶”最高的6位中,家庭出身不好的多于家庭出身好的。任何爬虫能拿出统计数字来证明你的观点吗?

这段时间全国召开8次知青工作会议,周总理4次到会,由于各级党委政府的工作和社会支持,下乡知青过百万大关。周总理曾兴奋地说:现在上百万知识青年上山下乡,而且多数稳住了,这就是很大的成绩。当年毛主席指挥百万雄师下江南,解放了全中国。今天,百万知青上山下乡建设社会主义新农村,这也是了不起的事情。

3、无产阶级文化大革命至1976年毛主席逝世,上山下乡知青1402.66万

历史的车轮进入1966年后,即第三阶段(文化革命十年)。

1966年底,北京市的一些红卫兵积极准备到云南、海南等橡胶基地锻炼成长;

北京长辛店中学蔡立坚串联经过山西的一个小山村,决定留下落户;

1967年10月,北京第25中学曲折等10人自愿去内蒙古锡林郭勒草原插队落户,在天安门宣誓出发。

1967年11月,北京市1200名中学生出发前往内蒙古和黑龙江“北大荒”。

1968年2月济南市首批200多名中学毕业生到沂蒙山区插队落户。

1968年8月,薛喜梅与郑州市的72名“老三届”率先到“广阔天地、大有作为”公社插队……

文革前期全国各地都有红卫兵自愿奔赴祖国最需要地方去建功立业。

毛主席发出“知识青年到农村去接受贫下中农再教育,很有必要……”已经是1968年12月了。

由此而言,所谓“文革十年知青上山下乡都是强迫的”,不符合当时历史事实。

然而因为这一阶段知青上山下乡数量多,规模大,尤其是头二三年的特殊时期(即老三届)出现一刀切现象,诱发许多问题,不同程度损害群众的利益。比如有的家庭独生子女去,还有的家庭有几个子女就下乡几个子女;还有一些身体带病的也去,不顾各种家庭实际困难,反映许多地方的官僚主义和主观主义已经严重;也没有坚持历来行之有效的“统筹兼顾”的工作方针——该升学的升学,该进厂矿的进厂矿,该上山下乡的上山下乡。当上山下乡热潮来的时候,一些领导头脑发热,一种倾向掩盖另一种倾向……

不过仍必须强调指出,上述问题发生在中国的社会主义命运到了关键期,是关键阶段所发生的一些问题,而且仅仅是二三年较短时间。

从1969年开始,无产阶级文化大革命取得重大胜利,之前上山下乡所出现的错误做法开始纠正,“统筹兼顾”的工作方针得到继续贯彻。因两三年的“问题”,而否定二十七年的“成就”,这不是科学的态度,不是实事求是的态度。

应该看到在文革十年,仍在贯彻1964年党中央国W院关于城市中学生上山下乡决定的精神,是新中国五十年代上山下乡运动的延伸和继续。也就是说知识青年上山下乡的主客观因素仍然存在:农村和边疆亟需资金、人才、科技和教育,以及城市学生受到剥削阶级思想影响、自身存在弱点,等等,所以在文革十年中国家鼓励知青上山下乡的目标及国策基本没有变。文革十年实施知青上山下乡的国策,仍在国W院纲要和所规划的15年的时间内。那种将文革十年知青上山下乡切割出来,说成是“错误”,显然违背逻辑和事理。

另外,较长时间以来,回忆和研究知青问题的人,也包括一些知青对文革中的1971年全国计划会议上决定接收经过两年以上劳动的知青到其它战线工作的转折意义、对历年大批知青开始选调回城历史事实避而不谈,或者不了解,跟在别人屁股后面嚷嚷“1700万知青大返城”呓语,让人感到差距甚矣!

因而文化革命十年上山下乡同第二阶段(新中国成立到1966年)的上山下乡,有数量和规模的区别,但决定上山下乡的主客观因素都是相同的,基本动因没有变化、国策没有变化,是在15年规划内的一种继续。城市知识青年作为一支富于朝气的生力军,增至上千万人,所以在当时生产斗争、阶级斗争、科学试验和国防建设中发挥的作用也更大,贡献更明显。对于这点,我们在后面详加论述。

由此,全盘否定这十年的上山下乡,不是实事求是的态度,而是不科学的态度,是一些爬虫耍花招而已,他们深知倘若承认就等于自己打自己的嘴巴。

4、毛主席逝世至1980年,上山下乡知青244.54万

不能因为第四阶段而去否定前三阶段的成就,或称“失败”。

在文章的前面,我们说,中国知识青年同工农群众相结合,是一个长期的历史发展过程,无论第二、三阶段还是第四阶段,知青上山下乡都是长期的、稳定的必须实施的国策和社会发展的规划纲领的落实,而不是什么短期行为、朝令夕改的措施、可执行可不执行的做法,尽管这阶段有较大的区别;前三个阶段不能代替最后一个阶段,反之亦然;再者,不能因为最后一个阶段(毛主席逝世到1980年)上山下乡的日渐式微,就去全盘否定民主革命阶段、新中国成立后社会主义革命社会主义建设阶段、无产阶级文化大革命阶段等中央和各省市委在上山下乡工作中所作的努力,所取得的成就;当然更不能全盘否定数以千万计热血青年推动农村和边疆的经济社会进步的事实,以及他们的一切贡献。

金碗将碎,银丝渐松。

上山下乡到第四阶段完全终止,究其原因比较复杂,有上层因素,有下层因素;既有外因,又有内因。假如要加以研究分析,本文的篇幅已不能承担。但必须明确指出毛主席、周总理、朱委员长逝世则是一个非常关键的因素。上层条件发生变化,上山下乡失去最重要的动力和支持。

再说改变农村和边疆的面貌,本身就是需要长期的艰苦奋斗,需要作出坚持不懈的努力,甚至需要作出一两代人的一些利益牺牲,作为这个全国艰巨战局的领导者的逝世,那么整个战局的逆转变化就可想而知了。

至于第四阶段起始于云南的许多农场的知青“大返城”,又因是上级认可的,得到允许的,在这里没有去讨论的必要。

这里要强调指出,中国知青上山下乡按党中央国W院1964年制定的计划,是实施15年,预计到1979年农村和边疆经济社会发展了,国家实力强大了,知识青年上山下乡的政策就会调整;当然,这也不意味知青上山下乡政策是错误的,而且它的精神和方向是正确,不过是城市学生和知识分子跟工农结合的形式会有新的变化。

总之,知识青年上山下乡,何时兴起,何时落潮,在毛主席的心里有数,周恩来、朱德等中央领导也是清楚的。

上山下乡同中国社会任何一个重大决策、重大举措一样,不可能是万全之策,不可能是万世神药仙丹,当然会有缺点和不足。

中国城市学生上山下乡跟工农劳动者结合,尽管有其艰辛严峻的一面;也尽管在后期日渐式微,但我们认为毕竟是领袖富于远见倡导,数以千万计城市热血青年参与实践,形成一股大浪汹涌的潮流,浩浩荡荡冲刷几千年的旧中国的风习,推动农村和边疆的进步。它本来就是一段光荣的历史岁月,也是现在仍热力四射、余力震荡的重要原因,爬虫们一再想否定却否定不了的重要原因。

由于毛主席的逝世,上山下乡失去了主要领导者和推动者,出现第四阶段(1976年—1980年)终结。可是如果将第四阶段的终结归为上山下乡运动的“失败”,这种推理也是很可笑的,这种推理旨在声称上山下乡运动“失败”,可以自然而然去否定前三阶段上山下乡运动的价值及成就,似为三尺童顽的评估水平。

再说一句,失败不失败主要看人从什么立场看了,就上山下乡在民主革命时期,以及社会主义革命社会主义建设的头三十年,即前三个历史阶段上山下乡的方向、举措、价值、成就、作用、影响等是成功的,根本没有失败,何言失败之有?看见已经收割成堆成山稻谷后的十月田野,已经摘掉成箱成车苹果的十月果园,你就谈失败不可笑吗?

1980年,中国知青上山下乡运动的大幕徐徐落下,这场历史性的社会大戏也戛然而止。这场社会大戏,同任何最伟大戏剧作品一样,具备戏剧的一切要素,时间跨度二三十年,缘于现代史深处,但起于1955年,经过二、三个回旋承转,小潮迭起。到1968年后形成高潮,大浪汹涌精彩纷呈,接着便又戛然中断,响沉符止随即谢幕,可是余音不断,魅力未衰。

更有戏剧性的是:剧中人物又是现在的台下观众;现在的台下观众亦是昔日剧中人物。

这场社会大戏涉及新中国艰苦创业全程,牵动国家一切领导者和下至千万的百姓家庭。含辛茹苦,意气风发。这场社会大戏起承转合至戏中戏后,有着很强的核磁共振般的透视力——生旦净末丑,黑红白花脸,一目了然。我们有幸是当年剧中人物,现在成为台下观众,在当前激浊扬清的争论中,应努力凸现真实,重拨革命主旋律。

下面,我们就围绕中国知青长达二十多年的光荣实践本身具有和显现出来的五条重大意义和价值,作深入的叙述和论证。