鲁迅与陈独秀:在《新青年》的旗帜下

陈独秀是“五四运动的总司令”,鲁迅是“中国文化革命的主将”,他们因为《新青年》而结缘。鲁迅之所以成为中国现代文学的奠基人,是和陈独秀的支持、鼓励以及敦促分不开的。

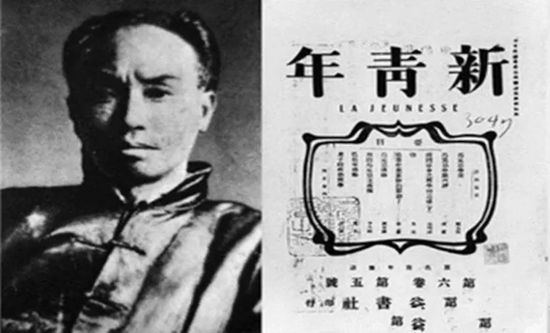

陈独秀(1879—1942),原名陈庆同,陈乾生,字仲甫,号实庵,安徽怀宁(今安庆)人,是中国共产党的创始人和早期领导人之一。早年留学日本。1915年起主编《新青年》,提倡民主与科学。1917年任北京大学文科学长。1918年与李大钊等创办《每周评论》,倡导新文化,是五四新文化运动的主要组织者和领导者。五四运动后接受和宣传马克思主义。1920年在上海成立第一个共产党早期组织,并发起成立中国共产党。1921年在中国共产党第一次全国代表大会上,被选为中央局书记。至1927年,一直担任党的主要领导工作。大革命失败后,被撤销总书记职务。在离开中央领导岗位后,曾被推选为中国托派组织的首领。1932年被国民党政府逮捕,全面抗战爆发后出狱。1942年5月27日病逝于四川江津。主要著作有《陈独秀文集》《独秀文存》。

《新青年》的重要作者

1916年,陈独秀到北京,任北京大学教授。次年即任文科学长,同时,《新青年》编辑部也随陈独秀迁入北京。《新青年》入京后,在陈独秀主持下,更加明确地、激烈地提倡民主与科学,发起了一场反封建的思想革命浪潮,斗争锋芒明确地、尖锐地指向封建制度和封建礼教。《新青年》从1917年起,又发动了文学革命,首先是胡适在陈独秀的鼓励下,写出了《文学改良刍议》,接着,陈独秀发表了《文学革命论》,明确提出了文学革命的口号,他痛斥“选学妖孽”“桐城谬种”,提出了革命文学的“三大主义”,即:“推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学”(陈独秀文集《文学革命论》)。他的这些主张,是文学革命的宣言书,具有强烈的反对封建思想文化的精神,推进了文学革命的前进。

◆陈独秀与《新青年》。

鲁迅此时在教育部任职。这期间,在《新青年》周围,聚集着一批新文化革命运动核心人物,如李大钊、胡适、钱玄同、刘半农、周作人等,他们口诛笔伐,反对封建制度、封建礼教,提倡新的思想、新的文化。鲁迅是稍后一点参加到这个行列中来的。他是在陈独秀和《新青年》的推动下,走上了战阵。鲁迅对于先前的《青年杂志》和后来的《新青年》,一开始并没有引起注意。当时,他正处于沉默期,正在失望和苦痛中,探寻中华民族的前途与出路,探寻革命前进的路径,寻找革命的力量。他当时认为,中国好像一个四面没有窗户的铁屋子,里面的人都快要闷死了,而铁屋子却难于破毁。鲁迅在苦闷中看见了《新青年》,并被陈独秀反传统的思想革命所吸引。而此时,陈独秀的得力助手、也是鲁迅在日本留学时期的同学钱玄同,受陈独秀的委托一而再、再而三地找鲁迅约稿。鲁迅被陈独秀及《新青年》同仁的革命精神和钱玄同的热情所感动,他终于提起笔来,第一次用“鲁迅”的笔名,在《新青年》第四卷第五号上发表处女作《狂人日记》,深刻揭露了封建礼教的弊端,它以思想上的批判性和战斗性,艺术上的创作性和现代性,成为中国新文学的开山之作。而鲁迅“从此以后,便一发而不可收”,在《新青年》上接连创作和发表了小说《孔乙己》《药》《风波》《故乡》等,代表了中国现代小说的最高水平,使得《新青年》文学革命的主张由理论成为现实。

《狂人日记》的发表也成了陈独秀和鲁迅交往的真正开端。从那以后,鲁迅成为《新青年》的重要作者,此后3年多的时间里,鲁迅在《新青年》上共发表作品54篇,其中小说5篇、新诗6篇、杂文及随感录29篇、译文等其他文章14篇。有时一期上面就发表五六篇,最多的一期达到7篇。这时,鲁迅与陈独秀的交往多了,不仅从文字上,而且在交往中不断交流思想。鲁迅后来曾经记述他这时期与陈独秀接触的情况和他对陈独秀的印象,并且拿他和胡适作了对比,他写道“《新青年》每出一期,就开一次编辑会,商定下一期的稿件。其时最惹我注意的是陈独秀和胡适之。假如将韬略比作一间仓库罢,独秀先生的是外面竖一面大旗,大书道:‘内皆武器,来者小心!’但那门却开着的,里面有几支枪,几把刀,一目了然,用不着提防。适之先生的是紧紧的关着门,门上粘一条小纸条道:‘内无武器,请勿疑虑。’这自然可以是真的,但有些人——至少是我这样的人——有时总不免要侧着头想一想。”(《且介亭杂文·忆刘半农君》)文章中活画出陈独秀心无城府、光明磊落的性格与韬略。编委会开会的地点常常在箭杆胡同9号陈独秀的寓所。可见,《新青年》编委会虽然是轮流编辑,但是起主导作用的仍是陈独秀。

他的文章胜大刀

陈独秀和《新青年》上的文章,对鲁迅的思想和创作,发生了重要的影响;陈独秀对鲁迅及其作品的赞赏、鼓励,也是促进鲁迅思想发展、斗志高昂和创作旺盛的一个不可忽视的因素。鲁迅在《我怎么做起小说来》一文中说道:“但我的来做小说,也并非自以为有做小说的才能,只因为那时是住在北京的会馆里的,要做论文罢,没有参考书,要翻译罢,没有底本,就只好做一点小说模样的东西塞责,这就是《狂人日记》。大约所仰仗的全在先前看过的百来篇外国作品和一点医学上的知识,此外的准备,一点也没有。但是《新青年》的编辑者,却一回一回的来催,催几回,我就做一篇,这里我必得纪念陈独秀先生,他是催促我做小说最着力的一个。”鲁迅不仅说明了《新青年》的催促的作用,而且说明特别着力催的是陈独秀,他要特别“纪念陈独秀先生”,表明陈独秀的敦促,对于推动他的创作和作品的产生,起到了鞭策和激励的作用,这应该说是陈独秀的一个功绩。

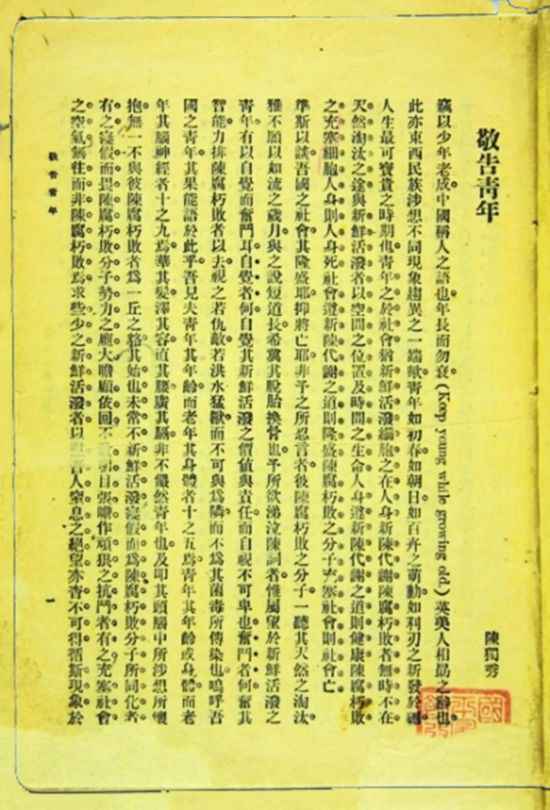

◆《新青年》创刊辞。

鲁迅在文章中还谈到自己的作品和陈独秀等“革命的前驱者”是保持一致的。他在《<自选集>自序》中说他那时候做的小说是“‘遵命文学’。不过我所遵奉的,是那时革命的前驱者的命令,也是我自己所愿意遵奉的命令,绝不是皇上的圣旨,也不是金元和真的指挥刀。”鲁迅又说:“我的作品在《新青年》上,步调是和大家大概一致的,所以我想,这些确可以算作那时的‘革命文学’”。鲁迅在《<呐喊>自序》中也说:“既然是呐喊,则当然须听将令的了。”他在小说《药》的瑜儿的坟上凭空添上一个花环,是“因为那时的主将是不主张消极的”。在这些话语中可以看出,鲁迅对陈独秀始终是高度赞扬的,真诚地把陈独秀当做“革命的前驱者”,把自己当做“听将令”的战将,把自己在五四时期的创作,称之为“遵命文学”。

陈独秀对于鲁迅的创作,也给与了很高的评价,他是最早认识鲁迅作品思想意义与社会价值的人们之一。1920年8月22日,鲁迅的第七篇小说《风波》将在《新青年》八卷一号上发表时,陈独秀在给周作人的信中,除了通知这件事之外,还特别指出:“鲁迅兄做的小说,我实在五体投地的佩服。”虽只短短的一句话,却足见陈独秀对鲁迅小说评价之高。陈独秀还是最早督促鲁迅将自己的小说结集出版的人,他在1920年9月28日给周作人的信中写道:“豫才兄做的小说,实在有集拢来重印的价值,请你问他倘若以为然,可就《新潮》《新青年》剪下自加订正,寄来付印。”可见陈独秀对出版鲁迅小说集充满了期待和信心,而且他还提出了具体方案。鲁迅感其热诚,采纳了陈独秀的建议,集拢了1918年至1922年所作的14篇短篇小说,编成了自己的第一本小说集——《呐喊》,并于1923年8月出版。

对于鲁迅的杂文,陈独秀也有好评:“人们说他的短文似匕首,我说他的文章胜大刀”,“他的文字之锋利、深刻,我是自愧不及的”。作为一种文体的现代杂文是和鲁迅的名字连在一起的,然而其源头却是陈独秀在《新青年》开辟的专栏《随感录》,鲁迅应邀参加《新青年》后,他成为《随感录》的主要作者之一。在《新青年》需稿的时候,陈独秀就要求周氏兄弟写《随感录》,他在一次给周作人的信中说:“《随感录》本是一个很有生气的东西,现在为我一个人独占了,不好不好,我希望你和豫才、玄同二位有工夫都写点来。”鲁迅对陈独秀写的《随感录》也特别赞赏,他曾批评《新青年》的某一期“无甚可观,惟独秀随感究竟爽快耳”。鲁迅逝世一年后,陈独秀还以当年的主将身份撰文,高度评价鲁迅“独立思想的精神”,肯定“鲁迅先生的短篇幽默文章,在中国有空前的天才,思想也是前进的”。所说的“短篇幽默文章”无疑包括鲁迅在《新青年》发表的小说和杂文。

◆鲁迅

鲁迅和陈独秀书信上的往来有迹可寻,都是发生在陈独秀已离开北京之后,鲁迅日记里,1920年8月7日,“上午寄陈仲甫说一篇”。这一“说”,就是小说《风波》。11月9日,又“寄仲甫说一篇”。这一“说”则是鲁迅翻译的俄国阿尔志跋绥夫的小说《幸福》。1921年5月至9月,鲁迅日记里至少有6次和陈独秀的书信往来记录。鲁迅书信里谈及陈独秀也有多次。有关于《新青年》出刊事务的,也有关于稿件往来的。鲁迅对陈独秀为中国新文学所作的贡献给以充分肯定,认为:“中国文坛,本无新旧之分,但到了五四运动那年,陈独秀在《新青年》上一声号炮,别树一帜,提倡文学革命,胡适之钱玄同刘半农等,在后摇旗呐喊。”(《伪自由书后记》)

真实的鲁迅并不是神

1920年以后,陈独秀逐渐转向马克思主义。9月,《新青年》改组为中国共产党上海发起组的机关刊物,成了宣传马克思主义的重要阵地。陈独秀从此逐渐转到建党工作和实际政治活动与斗争方面去了。《新青年》也成为党的理论刊物。因此,以后鲁迅不再在《新青年》上发表文章,与陈独秀的联系也减少了。

1927年的大革命中,陈独秀犯了右倾机会主义错误,使党遭到重大的损失。随后,被撤销了党的总书记职务。以后更堕落为“托派”,1929年被开除出党。陈独秀在革命形势迅猛发展,工农运动和革命军事斗争日益发展的情势下,逐渐由消沉而堕落。然而,鲁迅却与陈独秀相反。在大革命运动中,他经受了严酷的考验和血的洗礼,在国民党反动派与共产党领导的工农群众这两军尖锐对垒中,他明确地站在了后者一边,完成了自己从革命民主主义者向共产主义者的过渡。他所走的是与陈独秀正好相反的道路。

◆《新青年》编辑部旧址。

1926年鲁迅毅然辞去北京所有教职,南迁厦门,在厦门大学任国学教授,1927年又移居广州,任中山大学中文系主任。3月25日鲁迅见到了中共广东省委负责人陈延年。当鲁迅得知陈延年即陈独秀之子时,顿生好感。尤让鲁迅高兴的是,他发觉陈延年甚至比其父更有革命魄力。嗣后,鲁迅曾对人表示:在北京时虽然见过延年,可到了广州才发现他是个有出息的年轻人。

三十年代初,陈独秀遭国民党逮捕羁押于南京监狱,尽管他已屡犯错误,但鲁迅还是大力救援。鲁迅与周建人于1933年1月6日下午专门到中央研究院找中国民权保障同盟,商讨营救陈独秀的事宜,要求国民党当局的司法机关对陈独秀等案进行公开审理,以防止国民党当局的秘密加害。这种有原则、重友情的做法,博得了人们的肯定和赞赏。

◆陈独秀和《新青年》的编辑们(油画)。

鲁迅病逝后,已经出狱的陈独秀在报上发文《我对于鲁迅之认识》,以实事求是的精神和客观的态度给鲁迅以公正的评价。他认为,“真实的鲁迅并不是神”,“而是个人,有文学天才的人”。30年代陈独秀的话,还是有一定道理的,对鲁迅的骂和捧,都不是正确的态度,因为鲁迅是活生生的人,也是一位天才的文学家。