清政府割让台湾后:中原王气已凋残(读书笔记)

这几天,小兵连续看了三本关于台湾的书:一本是陈孔立主编的《台湾历史纲要》,一本是台湾普通老百姓廖信忠以自己亲身经历写的《我们台湾这些年》,一本是《毛泽东、周恩来与台湾问题》。

第一次系统的梳理台湾的历史,了解导致台湾现状的各种政治、经济和文化根源,看过之后感慨万千:有时对汉奸卖国贼痛心疾首,有时对无数中国英烈的抵抗感动落泪,有时从台湾的土地改革、妇女解放和工业化路程中看到与大陆的异同,有时面对从荷兰、西班牙、法国、英国、美国、日本等列强对我宝岛的侵掠,感到我们21世纪的青年人身上责任无比重大……

1894年初,中日之间爆发了甲午战争。到了1894年末、1895年初,北洋舰队覆灭,清朝统治者已丧失继续作战的信心,慈禧太后决心不惜代价求和;日军侵入辽东,清廷十分恐慌其“龙兴之地”遭到兵燹之灾;日本的节节胜利,大有海陆并进直捣京师之势,更令整个腐败无能、骄奢淫逸的清朝统治者着急媾和。

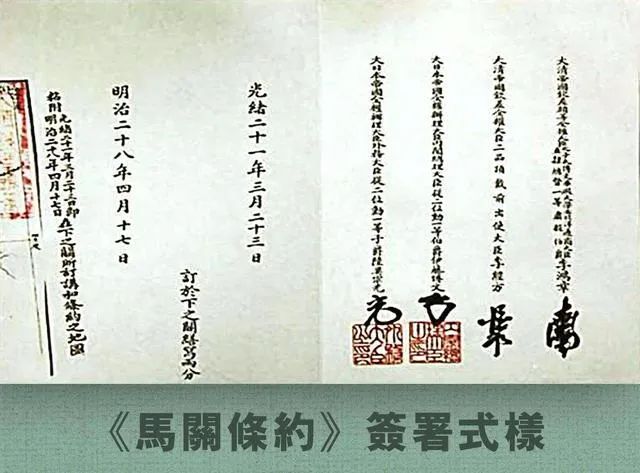

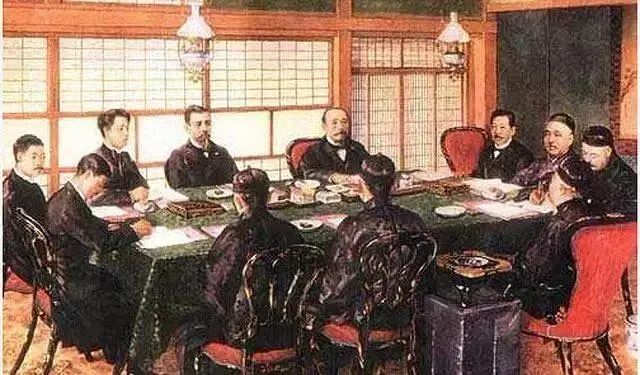

1895年4月17日,李鸿章代表清政府与日本在马关春帆楼签订丧权辱国的《马关条约》:中国割让台湾岛及其附属岛屿、澎湖列岛与辽东半岛给日本;中国承认朝鲜独立;赔偿日本2亿两白银……

消息传来,举国震惊,清政府的投降卖国,让其统治的合法性荡然无存,各地有识之士纷纷投入到反抗清廷统治的革命队伍中,而各国列强更是掀起了瓜分中国的新高潮……

小兵看到了谢道隆写下的七律《割台书感》:

和约书成走达官,中原王气已凋残。

牛皮地割毛难属,虎尾溪流血未乾。

傍釜游鱼愁火热,惊弓归鸟怯巢寒。

仓皇故国施新政,挟策何人上治安。

一句“中原王气已凋残”,一句“挟策何人上治安”,流露出多少失望,又包含着多少期望啊!

而小兵尤其注意到,在割让台湾给日本这件事情上,清朝统治者与民间舆论有着截然不同的观点。

在李鸿章去日本和谈之前,慈禧太后称病不出,让光绪皇帝负责接见并商议媾和、割地之大事。李鸿章坚决反对割地,他自己觉得“割地之说,不敢担承”;翁同龢主张“偿胜于割”,宁可偿款,不可割地;孙毓汶等认为如果回避割地,和平交涉将无法继续;恭来王奕䜣提出“完社为重,边微为轻”,辽南重于台湾;文廷式则建议效仿俄国沙皇迁都后战胜拿破仑的故事,主张迁都再战……

光绪帝也曾说:“台割则天下人心皆去”。

慈禧太后还说过:“两地(奉天及台湾)皆不可弃,即撒使再战亦不恤也”。

可最终的结果是,文廷式再战的提议被最先否决(也就是说整个上层的统治集团已无战心);李鸿章从光绪帝口中得到了“以商让土地之权”。

也就是说,清朝最高统治者是完全明白割地之后的严重后果的,但他们依然这样做了!

清政府的代表李鸿章到了日本后,完全执行了一条投降卖国的路线,其屈辱、无能和卑劣,到了令人发指的地步。

伊藤博文拿着条约对李鸿章说:“中堂见我此次节略,但有‘允’、‘不允’两句话而已。”

李鸿章问:“难道不准分辨?”

伊藤博文答:“只管辩论,但不能减少。”

李鸿章又说:“我两国比邻,不必如此决裂,总须和好。”

伊藤博文说:“赔款让地,犹债也;债还清,两国自然和好。”

这哪还有半点国家的尊严?!

明明是去签订投降卖国条约,却还要堂而皇之的说成“修好”,这是怎样无耻啊!

中国著名的无产阶级革命家、教育家吴玉章同志在回忆录中,曾沉痛地写道:“这真是空前未有的亡国条约!……从前我国还只是被西方大国打败过,现在竟被东方的小国打败了,而且失败得那样惨,条约又订得那样苛,这是多么大的耻辱啊!

严复在天津《直报》上第一次喊出了“救亡”的口号,他在给友人的信中写道:“大抵东方变局不出数年之中。”

梁启超说:“吾国四千年大梦之唤醒,实自甲午战争败割台湾,偿二百兆始。”

《马关条约》的签订,让当年中国社会的各阶层都受到极大的震撼,凡是了解到此事的中国人无不意识到:国将不国了!

前线将领、朝臣和士大夫纷纷上折条陈反对议和,18个督抚中10个反对和约。有识之士纷纷指出,日本提出的赔款、割地的条件是“五洲所未有之奇闻,三千年所无之变局”,如果中国照此签约,必将招致法、英、俄等国的大举入侵……

张之洞说:如批准条约,不仅台湾会反抗闹事,各省军民也痛哭深怨,断不甘心;进而导致各国侵凌,商人嗟怨,外患迭至,内变将出。

吏部给事中褚成博指出:“民心一去,国谁与守?”

可谓一针见血啊!

1895年4月中旬到5月初,清朝各级大小官员以至督抚将军、宗室贝勒共500余人次上折上书共100余件次,表达对丧权辱国的《马关条约》极为愤慨。有人斥投降派“卖国欺君,罪无可道。外则李鸿章,内则孙镜汶,实为罪魁,人皆指目”。

以康有为作为代表的进京赶考的举人们,则掀起了“公车上书”运动,台籍举人更是痛哭流涕,希望清廷能拒和、练兵、迁都、变法。

清政府在《马关条约》中割让了台湾岛及其附属岛屿和澎湖列岛给日本,使得台湾彻底沦为日本的殖民地,这让无数台湾人“奔走相告,聚于市中,夜以继日,哭声达于四野”。

台湾人民竟然以这样的方式,被腐败的清政府、贪图享乐的慈禧太后卖给了日本人,他们将是怎样的悲愤、无奈和绝望啊,这种心情我们应该设身处地想一想。

日军登台后,以丘逢甲为首的地方绅士商议,请巡抚唐景崧暂摄台湾政事,表示:“台湾属倭,万民不服”;“图固守以待转机”……

可腐败堕落的清朝统治者深怕因此得罪日本人,为表白台湾自主与清政府无关,竟无耻下诏命“唐景崧着即开缺,来京陛见”,台省大小文武官员也要陆续内渡。

这一诏令,让台湾人民对清朝政府的最后一点期望丧失殆尽!

绝望之后,自然是依靠自己力量,愤怒抗议朝廷的割台行为,誓死抵抗倭寇入侵的希望:台湾的士民工商团结了起来,男女老幼组织了起来!

台湾著名诗人丘逢甲写下血书“抗倭守土”。

在中国全权代表李经方与台湾总督桦山资纪在日舰“横滨”号完成台湾交接手续之时,台湾人民则以“台湾民主国”的名义,发誓“愿人人战死而失台,决不愿拱手而让台”。

从1895年6月到10月,不畏强暴的台湾义军和清军官兵,在以刘永福、姜绍祖、吴汤兴等抗日英雄的领导下,抛头颅、洒热血,历经大小百余仗,共击毙日军4800名,击伤2.7万人,取得了比甲午战争还要辉煌的战果。

虽然最终轰轰烈烈的台湾军民反抗日本占领的武装斗争失败了,但台湾人民用自己的鲜血和生命维护国家领土完整的坚强意志和高度的爱国主义精神,永远铭记在了中国人民心中。

随着国内的社会矛盾急剧激化和亡国灭种危险的步步紧逼,推翻清朝的腐败、投降、堕落的统治,也就是时间问题了。

因为,早在《马关条约》签订前的1895年2月,孙中山领导的兴中会发动广州起义,目标就是推翻满清……

红色小兵

2022年8月3日

【文/红色小兵,红歌会网专栏作者。本文原载于“红色小小兵”公众号,授权红歌会网发布】