战后韩国小说代表作——金承钰《雾津纪行》节译

作者金承钰1941年生于日本大阪,日本战败后,4岁的他随家人回到韩国全罗南道顺天市生活,在那里度过了少年时光,1960年入读首尔大学。《雾津纪行》是他23岁时发表的短篇小说,以“顺天和与顺天湾相连的大垈浦前海及其滩涂”(순천과 순천만에 연한 대대포(大垈浦) 앞바다와 그 갯벌)虚构了雾津这一地方。他在上世纪60年代发表的短篇小说大受欢迎。时至今日那些作品还在被阅读。

本文摘自豆瓣用户“走(吉林长春)”的译文

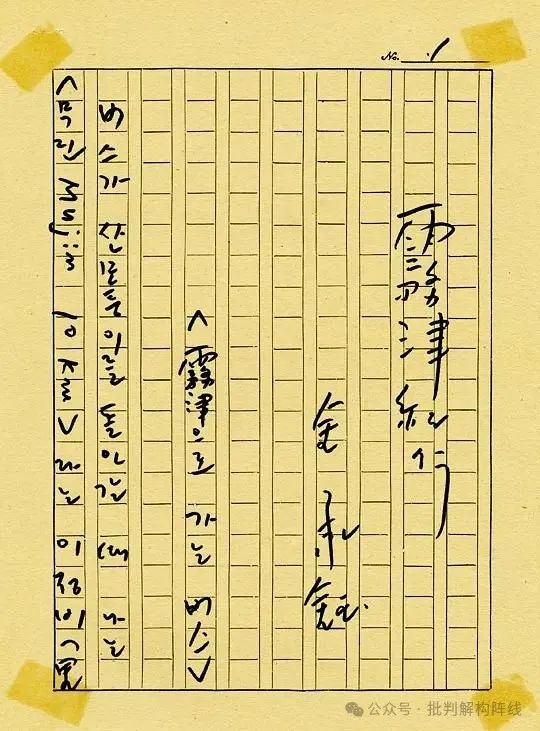

《雾津纪行》亲笔原稿,写在200字竖版草稿纸上。图/首尔宁仁文学馆

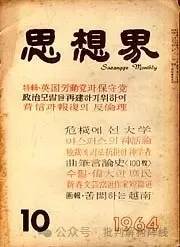

小说发表于1964年10月《思想界》。当时首尔充满生动活泼的知识氛围,1950年代的主要期刊《思想界》与1960年代发行量达1.8万册的《创作与批评》是知识人士的媒体。《思想界》不时被政府停刊。历史学者Gregory Henderson(1922-1988)所指出,自李承晚下台到朴正熙发动军事政变之前的1960年,也就是张勉在任总理时,韩国的记者和撰稿人达10万多人,而且大部分都在首尔活动。那是大家都在看,大家都在写的时代。

开往雾津的巴士

巴士拐过山角的时候,我看到了“雾津 Mujin 10km”的里程碑。立在路边的杂草丛中,还是老样子。后座的人们开始了新一轮的谈话。

“还有十公里呢。”

“是啊,大概半小时后就到了。”

他们好像是农业系统的视察员。兴许不是也未可知。但不管怎么说,他们穿著彩纹短袖衬衫、涤纶做的裤子,如果不是农业视察员,也不会用专业术语观察和讨论一路经过的村庄、平原和山丘。在光州下火车改乘大巴以来,我一直在半睡半醒中听见他们故作老成地低声交谈,全然不像乡下人。大巴上空位很多。按那些视察员们的说法,正值农忙季节,人们无暇旅行。

“雾津怕是没什么特产吧?”他们的谈话继续著。

“没什么特别的。可是却养活了那么多人口,有点奇怪呢。”

“离大海近,本来可以发展成港口的吧?”

“去看看就知道了,没这个条件。因为水深很浅,只有在浅浅的海水中游出几百里外,才能看见真正的大海。”

“那怪不得还是农村啊。”

“说是农村,又没有像样的平原。”

“那这五六万人靠什么维生?”

“所以才觉得奇怪呀!”他们斯斯文文地笑了出来。

“嗯,再怎么说,一个地方总该有一样特产呀。”笑罢,其中一人说道。

雾津不是没有特产。我知道什么是雾津的特产,那就是雾。早晨睡起来走到外面,浓雾仿佛夜间推进的敌军,将雾津团团包围。环绕雾津的群山也被雾气笼罩,流放到看不见的远方。雾彷佛是今生有恨、夜夜出没的女鬼吐出的气息。在太阳升起、风从海那边转向吹来之前,靠人们的力量是无法克服它的。虽无法用手抓住,却又分明存在。将人们包围,又将其与远处之物分开。雾,雾津的雾,雾津清晨的雾,使人们恳切地呼唤著太阳和风的雾,这难道不是雾津的特产吗!

大巴的颠簸有所减轻。颠簸的起起落落,我用下巴感觉到了。我全身疲软,大巴在小石子铺成的乡间小路上奔驰时,我的下巴随著车的蹦蹦跳跳一起嗒嗒作响。与绷直了身子坐车相比,全身松懈到连下巴也晃来晃去地坐车更累,虽知如此,然而六月的风从开著的车窗灌入,疯狂地吹抚著我裸露在外的皮肤,将我带入半睡半醒的状态,我也就没有力气了。

风是由无数小小的粒子组成的,我想象中,那些粒子饱含安眠药。新鲜的阳光、尚未被汗津津的皮肤所沾染的纯净的低温,还有盐分——预示著大海就在这叠叠山中的道路那头、大巴所奔向的山脊那边。在这样的风中,这些东西很奇怪地融合在一起了。灿烂的阳光,使皮肤具有弹性的低温空气,还有海风中夹杂的盐分,这三者如果能合成为安眠药,那将比世上任何一家药房橱窗里的药都痛快得多,而我也将因此成为最赚钱的制药公司专务。因为人人都想安静地睡著,安静地睡著是一件令人愉快的事情....

想著这些,我不禁苦笑起来。同时,越发真切地感到雾津越来越近了。只要一来到雾津,我的思绪总是这样不著边际、乱七八糟。在别处都没有的胡思乱想,却在雾津一点也不害臊地、滔滔不绝地冒出来。不是说在雾津我会想什么、怎么想,而是似乎有些想法在我的脑海中随心所欲地形成,然后就钻进了我的脑海。

“你脸色很差,大事不妙啊。借着去母亲墓地的机会,在雾津呆几天再回来。股东大会上的事我会和爸爸一起安排好。你呼吸一下久违的新鲜空气,然后回来一看,就成了대회생制药公司的专务,不好吗?”前几天晚上,妻子真心劝道。她用手指摆弄著我的睡衣领子,而我像不情愿去跑腿的孩子一样,嘴里嘟囔著。这些条件反射式的行为,都是过去在雾津的经验所造成的。在雾津,你无法不丧失自我。

我年纪大了些以后,虽然没去过几次雾津,然而那为数不多的雾津行,却总发生在我想要逃离失败的首尔生活,或者想要重新开始的时候。每次想重新开始的时候都去了雾津,这绝非巧合,但也不是因为雾津能让我涌现出新的勇气或计划。相反,我在雾津总是蛰居于一室之内。衣著邋遢,面色蜡黄,无所事事。清醒时,数不清的时间队列嘲笑地从呆立著的我面前经过;沈睡时,漫长的恶梦拿著鞭子,对横尸地上的我一顿毒打。对照顾我的老人们使性子、里屋内的空想、打发失眠的手淫、动辄使扁桃体肿胀的刺鼻的烟蒂、还有等待邮差时的焦急,我对雾津的联想大部分是这些,或与之有关的某些行为。当然,并不是只联想到这些。在首尔的街道上,一走到外面,我的听觉就被无情涌入的噪音搞得晕晕乎乎的时候,或者深夜开车爬上新堂洞家门口铺了沥青的小巷子的时候,我会想到波光粼粼的江水,覆盖著草坪、一直延伸到15里外的海边的堤坝,小树林,许多桥、巷子、土墙,那些有高高的白杨环绕操场的学校,用海边捡来的黑色碎石铺院子的事务所,夜里街道上的竹制卧床。这样的农村就是雾津。突然怀念起闲寂的时候,我也会想到雾津。但那时的雾津只是我在观念里描绘出的某个幽静之地,那里并没有人居住。一提到雾津,首先想到的总是我阴郁的少年时代。

但这并不意味着雾津的联想像尾巴一样一直跟着我。反正我已把黯淡的岁月抛诸脑后,现在我几乎忘了雾津。昨夜在首尔站搭火车时,也许是因为要叮嘱前来送行的妻子和几位公司职员的话太多、精神高度集中的缘故,总之,关于雾津的那些黑暗记忆并没有那么真实地苏醒。可是今天一大早,在光州下火车出站时,我看见一个疯女人一把抓住那些黑暗的记忆,把它扔到我面前。那个疯女人穿著漂亮的尼龙裙子和韩式上衣,手上跨著一个似乎是特地与季节搭配的手提包。脸蛋称得上漂亮,妆容华丽。之所以说那女人是疯子,是因为她的眼珠子转个不停,擦皮鞋的孩子们围住她,打哈欠逗她玩。

“听说她读书读疯了。”

“不对,应该是被男人甩了。”

“她美国话说得真好,要问问看吗?”孩子们高声说道。

一个年纪稍大的长著青春痘的擦鞋匠用手指挑逗著那女人的乳房,那时女人依然面无表情,只是尖叫著。她那尖叫声, 使我忽然想起从前我在雾津的里屋写的日记中的一句话。

那时母亲还在世。因6·25事变,大学停课,我错过了离开首尔的最后一趟火车,徒步把首尔到雾津的一千多里路走下来,脚趾头上水泡都起了好几次。按母亲的说法,我窝在房间里,义勇军的征兵也好、那之后国军的征兵也好,全都逃避掉了。我毕业的雾津的初中的高年级学生在无名指上缠了绷带,唱著“此身死后,国家若存……”,向停在镇广场的卡车行进,搭卡车前往一线,那时我也只是蜷缩在房间里,听著他们行进的队伍经过家门前的声音罢了。当听到前线向北推进、大学复课的消息时,我仍躲在雾津的房间里。都是因为我那单身的母亲。大家都奔赴战场的时候,我被母亲驱逐,躲在房间里手淫。隔壁年轻人的阵亡通知书来了,母亲为我的平安无事而欣慰,偶尔有一线的朋友寄来军事邮件,就瞒著我偷偷撕了扔掉。她知道比起窝在家里,我想选择前线。那时我写的日记后来被烧掉,现在没有了,全都是蔑视自己、忍受嘲笑侮辱的内容。“母亲,如果我现在疯掉,大概是因为以下原因吧,请留心那一点,治疗我……”这个早晨,车站内的疯女人勾起了我写下这日记的那一幕。雾津近在咫尺,我通过那个疯女人感受到了,通过刚才经过的满是灰尘、竖立在杂草中的里程碑感受到了。

“这次你准会当上专务的,所以去乡下待上一周,好好休息下再回来。当上专务后责任会更重的喔。”在不自觉的情况下,妻子和岳父大人算是给我提出了非常聪明的建议。把一个可以消除紧张——不,是只能消除紧张——的地方定为雾津,是相当聪明的。

巴士开进了雾津镇内。在六月下旬的阳光下,瓦片屋顶、铁皮屋顶、茅草屋顶们全都闪著银光。从铁器厂传来的铁锤敲打的声音向巴士扑来又退去。不知从哪里传来了粪味,从医院前经过时,有消毒水的味道,商店的喇叭放著慢吞吞的流行歌曲。街上空荡荡的,人们蹲在屋檐的阴影下。孩子们一丝不挂地在阴影里晃来晃去。铺著沥青的镇子广场也几乎空无一人。只有刺眼的阳光在广场上下跪。在刺眼的阳光中,在静寂中,两只狗伸长舌头,正在交尾。

晚上见的人

昨天晚饭前,午觉醒后,我去了报馆扎堆的街道。姨母家没有订阅报纸,但对所有城里人来说,报纸已经是生活的一部分,掌管著一天的开始和结束。我画了姨母家的地址和简要地图给那家报馆。出来时,听见他们在背后窃窃私语。似乎有人认识我。

“⋯⋯是吗?看起来很骄傲呢⋯⋯”

“⋯⋯据说出人头地了啊⋯⋯”

“⋯⋯以前⋯⋯痨病⋯⋯”

我一边往外走,一边期待有人说句“慢走啊”,但最终也没等到。这就是与首尔的区别。他们现在大概正渐渐捲入窃窃私语的漩涡中。忘我地嘁嘁喳喳,彷佛不知道一会走出那漩涡后,将会感受到怎样的空虚。风从海边吹来。比起几个小时前巴士到达时,街上喧闹了很多。学生放学了。他们一副嫌书包麻烦的样子,把它转来转去,又举过肩膀,又双手抱著,他们用舌尖弄出口水泡泡,又呼地吹出去。学校老师和事务所职员们拿著吧嗒作响的空饭盒,蔫耷耷地走过。这一切好似儿戏。我突然觉得,上学、教书、到办公室上下班等等,这一切都不过是无聊的玩笑。人们被拴在那些地方吭哧苦干,真是可笑。

回到姨母家,吃晚饭时,有人拜访我。是我在雾津中学的朴姓后辈。他似乎对曾经是读书狂的我非常尊敬。这位后辈喜欢美国作家菲茨杰拉德,但与菲茨杰拉德的粉丝不同的是,他为人规矩,每事严肃,且非常贫穷。

“我从报馆的朋友那听说了。您怎么回来啦?”他非常热情。

“雾津我还不能来么?”我话中有刺。

“因为您太久没回来啦。我刚退伍时您来过一次,那之后还是第一次回来,已经⋯⋯”

“已经四年了。”

四年前,我任会计的制药公司被更大的公司合并,我丢了饭碗,回到雾津。不,离开首尔不只是因为失业。哪怕只要同居的姬(희)在我身边,大概就不会有那次失意的雾津之行吧。

“听说您结婚了?”朴问道。

“嗯啊,你呢?”

“我还没。对了,据说您结了门好亲事呀。”

“是吗?你怎么到现在还没结婚啊,今年多大了?”

“二十九了。”

“二十九啊。九本来就不吉利,今年可怎么办呢?”

“这个嘛。”朴像孩子一样挠了挠头。

四年前我二十九岁,姬(희)抛弃了我,那时,我现在的妻子也死了前夫。

“没什么不好的事吧?”朴多少知道我过去回到雾津的缘由。

“嗯,可能要升职了,请了几天假。”

“好事呀。解放后雾津中学出身的人中,大哥您是最出人头地的。”

“我吗?”我笑了。

“嗯,您还有和您同级的赵兄。”

“赵是跟我很亲的那孩子吗?”

“是,他前年考上了高中,现在是这里的税务署长。”

“啊,是吗?”

“您不知道吧?”

“彼此都没怎么联系。他以前在这里的税务所当职员吧?”

“是啊。”

“那太好了。今晚就去看看那位吧?”

赵个子小小的,皮肤有点黑。而我个儿高、皮肤白,因此他过去常对我说感到自卑。“以前,有个少年被认为手相不好。他就用手指甲在手掌上刻出好的手纹,努力工作。最后终于成功了,过上了好日子。”当时赵听到这些话,非常感激。

“对了,你最近在做什么呢?”我问朴。

朴红了脸,迟疑片刻后说在母校任教,彷佛做了什么错事一样含糊回答。

“那不好吗?有大把时间读书,多好啊。我连读本杂志的时间都没有。教什么呢?”

后辈从我的话中受到鼓舞,声音比刚才明朗了一些:“在教国语。”

“不错。从学校的角度看,也很难找到像你一样的老师吧。”

“没有没有。师范学院毕业生很多,教师资格证不好拿。”

“又是那样吗?”

朴一言不发,只是苦笑。

晚饭后我们喝了一杯酒就去当上了税务署长的赵家了。街上一片漆黑。过桥时,我隐约看见溪边的树影倒映在水中。曾几何时,也是在半夜走过这座桥时,我诅咒那些乌黑捲曲的树木。它们站在那里,彷佛马上要尖叫著扑上来。我想,假如世上没有树,该有多好啊。

“一切如旧啊。”我说。

“是吗?”后辈喃喃自语。

赵的会客室里有四位客人。赵把我的手握得生疼,他的脸色比以前更加滋润,皮肤也白了很多。

“快请坐。太简陋了……我得快点找个老婆了……”

然而屋子一点也不寒碜。

“还没结婚吗?”我问道。

“抱著法律书不放,就变成这样啦。”他把我介绍给先来的客人们。三位男的是税务署的职员,一位是女的,正跟和我一起来的朴说话。

“哎,别说悄悄话啦,河老师,打个招呼吧。我中学同学尹熙重,首尔的大制药公司的干事。这位是我们母校的音乐老师河仁淑,去年从首尔的音乐学院毕业的。”

“啊这样,我们是同一所学校呢。”跟朴和女老师分别打招呼后,我对女老师说道。

“是啊。”女老师莞尔一笑。后辈底下了头。

“您老家是雾津的吗?”

“不是,被分配到这里,就一个人来了。”

她长著一张有个性的脸。轮廓修长,眼睛大大的,面色发黄。整体看来虽然有病弱的感觉,但高高的鼻梁和厚厚的嘴唇却让人抛开病弱的印象。清脆的嗓音更是强化了鼻子和嘴给人的印象。

“您是学什么专业的?”

“学过声乐。”

“河老师的钢琴也弹得很好呢。”一旁的朴小心地插话道。

赵也帮腔:“妳唱歌很棒吧。女高音很厉害呢。”

“啊,您是女高音吗?”我问道。

“是的,毕业演出时唱过《蝴蝶夫人》里的《美好的一天》。”她的声音里仿佛带著对毕业演出的怀念。

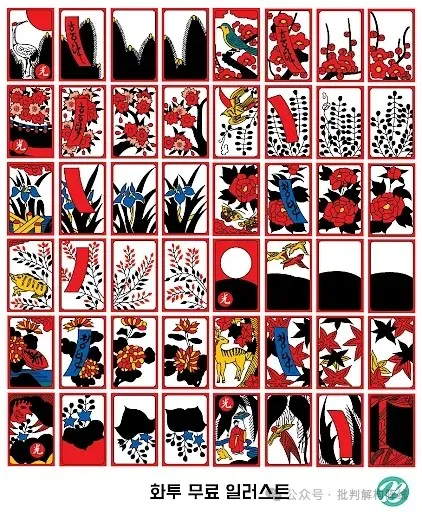

地板上的绸缎坐垫上有一副散乱的花斗牌。这就是雾津。也就是说,嘴里叼著滚烫的烟头,眼睛被熏得直掉眼泪,眯成一条缝,睡到快中午才爬出被窝,用花斗牌占卜这一天的荒唐运数。或者说,花斗牌是一场奋不顾身的游戏,身在其中,除了发热的头脑和颤抖的手指之外,什么也感觉不到。

“花斗啊花斗。”我喃喃自语,夹起一张纸牌,说罢又放下,又拿起来,再放下,再拿起放下。

“我们赌钱来一盘吧?”一位税务署职员对我说。

我不想玩。“下次吧。”

税务署职员们笑嘻嘻的。赵从里间出来,不一会儿酒桌就抬出来了。

花斗,从日本传入韩国的纸牌游戏。图案是十二个月的风物,分别是松、梅、樱、黑胡枝子、菖蒲、牡丹、胡枝子、芒草、菊、枫叶、梧桐、柳。在日本是五色印刷的纸牌,在韩国少了绿色,因此松、芒草、柳树都印成了黑色。这使得8月长满芒草的山坡变成了“空山明月”。

“在这待多久?”

“大概一个星期。”

“哪儿有一张请柬都不发就结婚的道理呀。当然,就算发了请柬我也没法去。那时正在税务署扒拉算盘珠儿呢。”

“不过你可得给我发请柬呀。”

“别担心,今年之内会收到的。”

我们喝著不会起泡的啤酒。

“制药公司的话,不是生产药品的吗?”

“是啊。”

“那一辈子也不怕生病啦。”职员们似乎觉得非常搞笑,拍著地板笑个不停。

“哎朴君,在学生中人气不得了⋯⋯你那过来我这顶多走五分钟,为什么都不来啊?”

“我一直想来来著⋯⋯”

“一直从河老师那听说你的事。⋯⋯来,河老师,啤酒不是酒啦,喝一杯吧。您平常不这样呀,今晚怎么这么安静呢?”

“好好,请放在那里吧。我会喝的。”

“喝过啤酒的吧?”

“上大学的时候和朋友混熟了,也锁上房门喝过烧酒的。”

“原来是酒鬼呀。”

“不是因为想喝才喝的,只是试试看,却尝出味来了。”

“所以味道如何?”

“不知道。一放下酒杯就呼呼大睡了。”大家笑了。朴勉强笑了笑。

“我一直觉得,这就是河老师的优点。就是说话风趣嘛。”

“不是故意说得有趣的。上大学时说话就是这样了。”

“啊哈,这么说来河老师的缺点也正是这个。句句不离’我上大学的时候’呢。像我这样连大学的门都没摸过的人,怕是只能悲惨地活下去了吧?”

“抱歉抱歉。”

“那么,为表示歉意,请您给我唱一首歌吧?”

“这个主意好。”“不错吧?”“让大家夥听听吧。”大家拍手道。

女老师踌躇不决。“首尔的客人都来了……上次唱的那个可好听啦。”赵催促道。

“那我就唱了。”

女老师几乎是面无表情地开始唱歌,嘴唇微张。税务署职员们开始用手指敲酒桌。她唱了《木浦的眼泪》【木浦的眼泪-李兰影1935年日治时期出生在全罗南道木浦市的歌手李兰影(1916-1965)唱的韩国演歌。】。《美好的一天》和《木浦的眼泪》之间有多大的共性呢?是什么让那唱惯了咏叹调的声带去唱流行歌曲呢?她唱的《木浦的眼泪》并没有酒家女所唱的那种挑音,也没有体现流行歌曲整体特征的沙哑的嗓音和歌曲内容常见的那种悲凉。她的《木浦的眼泪》已经不是流行歌曲了,但更不是《蝴蝶夫人》里的咏叹调。那是现在尚未产生的某种新式音乐。其中包含了与流行歌内容上的凄凉不同的更加冷酷的凄凉,比《美好的一天》的那种呐喊还要高八度的呐喊,渗透著披头散发的女疯子的冷笑,尤其是,渗透著雾津那种如腐烂的尸体一般的气味。

她的歌声终了时,我像傻瓜一样笑著鼓掌,并且大概是第六感吧,知道朴想起身离开这个座位。当我的视线转向他时,他彷佛在等著我,马上站了起来。有人劝他坐著,他笑著拒绝了。

“我先告辞了。大哥,明天再会。”

赵跟到了大门口,我则把朴送到大路上。夜虽未深,街上却很冷清。不知何处传来狗叫声,路上有几只老鼠在啃著什么,被我们的影子吓跑了。

“哥,您看,起雾了。”

大路那头的住宅区闪著稀稀拉拉的灯光,果然,黑色正逐渐消散。

“你好像喜欢河老师呢。”我说。他再次露出了白净的微笑。“她跟赵君好像有什么关系吧?”

“不知道,也许赵兄把她当作结婚对象之一吧。”

“你如果喜欢她的话,应该更积极一点。好好表现呀。”

“也没有……”朴像少年一样结结巴巴的。

“只是觉得她坐在那些俗物中间唱流行歌有点可怜而已,所以离开了。”他低沈地说,彷佛压制著怒火。

“只不过是有唱古典的地方也有唱流行的地方罢了,怎么扯到可怜了啊。”我用谎言安慰他。

朴走了,我再次被夹在“俗物”中间。在雾津大家都觉得别人都是俗物。我是这么想的:别人所做的一切行为都是玩笑而已,与“无为”毫无二致,除了重量之外什么也没有。

夜深了,我们从座位上站起来。赵劝我睡在他家。想到第二天早上从起床到走出他家为止会很不自在,我坚持离开了。职员们也在途中散去,最终只剩下我和她。我们在过桥。白色的溪水在黑暗中延伸,消失在雾中。

“这儿的夜真美呀。”她说。

“是吗?那太好了。”我说。

“我能猜到您为什么说太好了。”她说。

“您猜到几分呢?”我问。

“其实这里并不美。我说得对吗?”

“几乎。”

我们过了桥,得分开走了。她要顺著溪边走,我要直走。

“啊,慢走。那么……”我说。

“请再送我一段吧。这条路太安静了,有点害怕。”她的声音微微颤抖。

我又再度与她并肩而行。突然之间,我觉得好像跟她变得亲近了。从桥的尽头开始,从她用害怕得发抖的声音请求我送她一程的那一刻开始,我感到她已经进入我的人生。像我所有的朋友们一样,现在我不能说不知道,有时是我破坏他们,但更多的时候是他们破坏我,就像我所有的朋友一样。

“刚见面的时候,怎么说呢,是有首尔的气息吗,感觉像早就认识的人一样。真是奇怪吧?”她突然说。

“流行歌曲。”我说。

“嗯?”

“您为什么唱流行歌呢?学声乐的人不是尽量远离流行歌曲的吗?”

“他们总是叫我唱流行歌曲。”说完,她不好意思地轻轻笑起来。

“如果我说不想唱流行歌就最好别去那里,算是多管闲事吗?”

“我决定以后真的不去了。真的都是些微不足道的人。”

“那你为什么到现在还去那里玩呢?”

“无聊啊。”她有气无力的说。

无聊,没错,那是最精确的表达。

“刚才朴君说,看河老师唱流行歌真可怜,就离开了。”我在黑暗中注视著她的脸。

“朴老师真是小心眼呀。”她愉快地高声笑了出来。

“是善良吧。”我说。

“是,太善良了。”

“朴君爱著河老师,您没想到吗?”

“啊呀,别叫我’河老师、河老师’了。你都跟我大哥一样大了。”

“那怎么称呼呢?”

“就叫我名字吧。我叫仁淑。”

“仁淑、仁淑呀。”我低声自语。

“这才好呢。”我说。

“仁淑为什么避开我的问题呢?”

“什么问题?”她笑著说。

《雾》(1967)剧照。男主送河仁淑(尹静熙饰)回家。

我们走过稻田。某个夏天的夜晚,远近稻田里传来的蛙鸣,彷佛无数个贝壳碰撞在一起发出的声音,而在我的感觉中,这蛙声则转变成了无数一闪一闪的星星。听觉形象转变为视觉形象的奇怪现象常在我身上发生。蛙鸣闪烁如星,我的感觉为何如此混乱呢?

“您在想什么?”她问。

“青蛙的叫声。”我望著夜空。星星被雾气遮挡,显得模糊。

“呀,青蛙的叫声。真的欸。才听见。以为雾津的青蛙只在午夜12点以后叫呢。”

“12点以后?”

“嗯,过了12点,房东家关了收音机,听见的只有蛙叫了。”

“过了12点还不睡?”

“就是有时睡不著。”

就那样睡不著,这话大概不假。

“您夫人很漂亮吧?”她突然问。

“您说我妻子吗?”

“嗯。”

“漂亮啊。”我笑答。

“您很幸福吧?有钱,又有美丽的夫人和可爱的孩子们……”

“孩子倒还没有,所以说还不够幸福喽。”

“啊,还没有小孩吗,您何时结婚的呀?”

“有三年多了。”

“没什么要紧公务的话,为什么一个人出来旅行呢?”

她为什么这么问呢?我笑而不语。

她的声音明朗起来:“以后就叫你오빠啦,你会带我去首尔吗?”

“您想去首尔吗?”

“嗯。”

“不喜欢雾津?”

“感觉要疯了。马上要疯了。首尔有我很多大学同学……啊,太想去首尔了。”

她抓住了我的手又赶紧放下了。我突然兴奋起来。我皱了皱眉头,皱了又皱,于是兴奋消失了。

“但是现在无论去哪,都不是大学时代了。仁淑妳是女孩子,大概在躲进家庭之前,不管到哪里都会疯掉吧。”

“我也那样想过。不过感觉现在即使建立家庭,也会疯掉的,如果不是喜欢的男人的话。即使有中意的男人,也不想生活在这里。一定会缠著他一起离开的。”

“不过根据我的经验,首尔的生活也不一定好啊。负担太重了。”

“但是这里负担也好无负担也好,一概皆无。反正我想去首尔。您能带我去吗?”

“让我想想。”

“一定要啊,嗯?”

我只是笑了笑。我们到了她家门前。

“老师,明天打算做什么呢?”她问。

“嗯,早上要到母亲的坟前去,之后就没什么事了。打算去海边看看。以前在那边租过房,也去打个招呼。”

“老师,明天下午去吧。”

“怎么?”

“我也想一起去。明天周六,只有上午的课。”

“那好吧。”

我们约好明天见面的时间地点后就分开了。我陷入了奇怪的忧郁之中,慢步走回姨母家中。

钻进被窝时,响起了宵禁的汽笛。突然震天价响的,长长的声音。所有的事物、所有的思考都被那汽笛吸收了。最后,这世上所有的东西都消失了,只剩下汽笛声。这声音似乎持续了很久,最终也感觉不到了。这时,声音突然失去了力量,被打断,长长地呻吟,渐渐消失。

只有思绪再次复苏。我再次想起不久前和她的对话。似乎聊了很多,却没几句留在耳中。再过一会,那些对话从耳中移动到脑袋,又从脑袋移动到心脏时,又会消失多少呢?不,最终全部消失也未可知。

慢慢想一下吧。她说想去首尔,声音里充满惋惜。我猛地被想拥抱她的想法所捕获。

此外……不,我心中只剩此念头。然而一旦离开雾津,它就会从我心头消失。我睡不著。白天睡太多了。我在黑暗中抽烟。墙壁俯视著我,我如同忧郁的幽灵,斜眼看著挂在墙上的白色衣服。我把烟灰抖在枕边一定距离处,明早用抹布擦掉就好了。“十二点以后响起”的蛙鸣隐约传来了。不知哪儿响起了报时的钟声。两点的钟声。三点的钟声。四点的钟声。不一会儿,解除宵禁的汽笛也响了。钟声和汽笛,二者中必有一个不准。

汽笛急促而喧哗,很长很长。所有的事物、所有的思考都被那汽笛吸收了。最后,这世上所有的东西都消失了,只剩下汽笛声。这声音似乎持续了很久,最终也感觉不到了。这时,声音突然失去了力量,被打断,长长地呻吟,渐渐消失。

有夫妇交欢的声音。不,不是夫妻,是妓女和她的客人。不知自己为何作此瞎想,片刻之后,我悄然睡去。

(未译完)