中国“90后”人口特征 及其形成原因解析

【导读】今日中国,代际分层持续演变。曾被戏谑“一样好事都没赶上”的“80后”似已成为上代人,新新人类“00后”则一举登上时代前台。而夹在中间的“90后”,却显得面目模糊起来。

本文基于人口普查数据发现,我国“90后”规模在1.72-1.88亿间(其中独生子女粗算5077-5549万),总人口比重低于“80后”。性别比严重失衡,是“90后”的显著特征。“90后”已经明显城镇化,且受教育程度较高,高等教育毛入学率达48%,其中“90后”女性文盲率和高等教育比例都高于男性,呈现两极化特征。另外“90后”就业年龄普遍高于“80后”,且主要集中在第三产业。

就婚恋而言,“90后”初婚年龄推迟,未婚比例高达63.74%,其中男性未婚比例达70.89%。性别失衡导致男性婚姻挤压效应明显,特别是农村地区“90后”男性面临更严峻的“婚恋难”问题。

作者指出,从代际使命看,“90后”是我国“两个一百年”目标最重要的见证者与奋斗者,不仅决定当下社会活力基本面,更对国家中长期发展起着战略作用:其奋斗精神,决定发展目标能否实现;其价值取向,决定改革中的政治稳定;乃至其婚恋观念,都决定着本世纪中叶的人口结构。全社会有必要对其面临的现实难题加以支持和引导。

本文原载于《中国青年研究》2020年第11期,仅代表作者观点,供诸君思考。

在中国改革开放和经济快速增长背景中成长起来的“90后”(出生于1990年至1999年的人口)曾是广为社会诟病的一代人。随着“90后”逐渐步入职场,这一群体在工作上“创新”“自信”“敢想敢干”等正面声音不断增多,而2020年新冠疫情的暴发给了“90后”再一次向世人展现正能量的机会。

从年龄分层理论上看,每一个社会成员都会经历生命过程与社会变迁,这两个过程相互交织,使得个体归属于不同的社会年龄阶层。从生命历程角度出发,任一出生队列都会在相似的年龄经历相似的生命事件。同时社会变迁给不同的出生队列打上各自时代的烙印,社会变迁越剧烈,该队列在相同年龄阶段与其他出生队列的差异也越大。那么,当前正处于青年时期的“90后”群体特征如何,是否与其他出生队列有着明显差别?哪些社会变迁因素造就了“90后”的特征?对“90后”规模与结构的分析是描绘其群体画像的逻辑起点。

“90后”的规模及其基本结构特征

(一)“90后”规模为1.72亿~1.88亿之间,占总人口比重逐年下降

在规模上,2000年五普数据显示“90后”规模为1.72亿左右,2010年六普数据则约为1.88亿。出生、死亡、迁移是造成人口变动的三大要素。2000年后“90后”群体不会再因出生增加人口,而中国的国际迁移行为也较少,因而死亡是造成“90后”规模变动的主要原因,且方向应为向下变动。但数据却显示六普的“90后”规模高于五普,这一矛盾现象可能源于两次普查的统计误差:五普采用的常住地登记原则使得一定人口被漏登,且漏报人口集中在1~9岁人口(2000年“90后”为0~10岁人口),有学者估计2000年1~9岁人口漏报规模达1500万人左右;而六普采用的现住地登记原则导致了一定的人口重报现象。五普的人口漏报与六普的人口重报交叉,造成了以上矛盾现象的出现,在目前处于青年阶段的“90后”死亡水平较低的情况下,可根据两次普查数据判断当前“90后”人口规模范围应处于1.72亿~1.88亿之间。

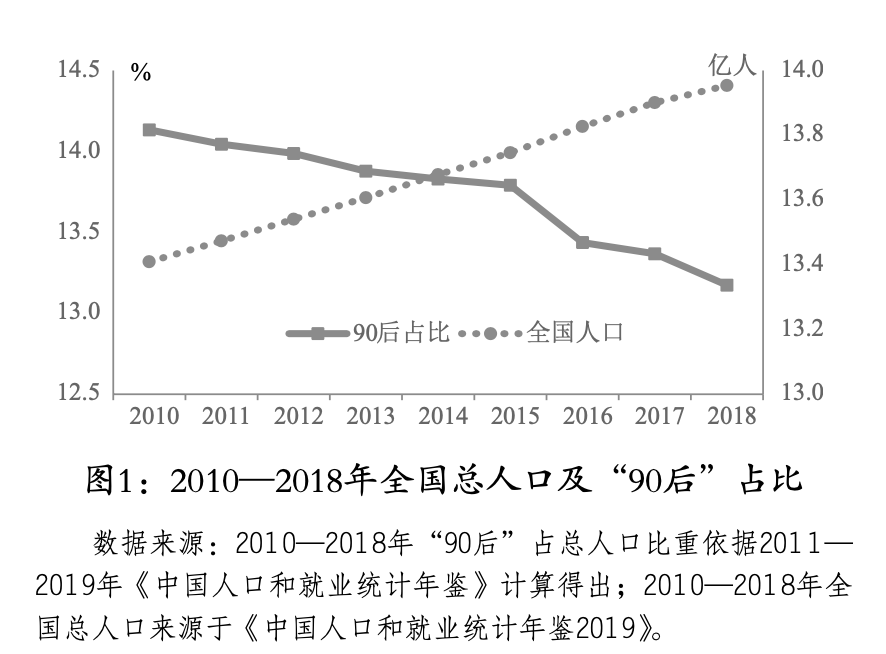

如图1所示,2010年以来“90后”人口占比维持在13.17%~14.13%之间,且随年份推移,“90后”占比逐年下降。死亡造成的“90后”规模下降和当前我国总人口规模增加的趋势使得“90后”人口占比呈现逐年下降状态。但若将来总人口规模减少且下降速度快于“90后”人口规模的下降速度,“90后”人口占比不断降低这一趋势则会反转,这一状况若出现在“90后”的青壮年阶段,就会形成“90后”的人口红利,但若处于“90后”的老年阶段,则可能会给社会带来一定的养老负担。

同一年份与其他出生队列对比看,“90后”占总人口比例要低于“80后”占比,高于“00后”占比。例如,2018年“00后”“90后”“80后”占比分别为10.63%、13.17%及15.79%。“90后”内部年龄结构也呈现出生年份越靠后,占“90后”人口比例越低的特征,如2018年1990年出生的人口占比为14.31%,1999年出生的人口则下降至7.76%。以上特征与改革开放后我国出生率不断下降相关。

(二)性别比失衡是“90后”性别结构的主要特征

我国1980年代后持续偏高的出生性别比使得“80后”“90后”“00后”等出生队列出现了性别结构失衡,且出生队列越靠后,失衡程度越严重。2018年我国“90后”性别比为110.06,比“80后”性别比(101.74)高出了8.32,比总人口性别比(104.64)高5.42,但低于“00后”性别比(118.78)。在“90后”人口内部,也呈现出生年份越晚,性别比越高的状况,2018年出生于1990年的人口性别比为104.12,出生于1999年的人口性别比则达到了117.10。“90后”性别比失调在农村地区更为严重,2018年城镇地区“90后”性别比为108.96,乡村地区则为111.94。性别结构失衡所带来的人口后果主要集中于婚姻方面,性别比偏高所造成的“90后”男性婚姻挤压将在下文详细分析。

(三)独生子女特征并非“90后”的共有属性

虽然出生于中国严格的计划生育时代,但数据显示独生子女并非“90后”的共有属性。2005年1%人口抽样数据对兄弟姐妹数量进行了统计,显示2005年无兄弟姐妹的“90后”占所有“90后”群体比例为29.52%,要高于“80后”独生子女比例(19.35%)。若按照1.72亿~1.88亿的“90后”规模进行粗略推算,“90后”独生子女的规模约为5077.44万~5549.76万。

但2005年时“90后”独生子女的规模结构受生育过程的影响仍处于动态变化中,大部分“90后”的母亲并未退出生育行列,随着生育政策的放宽,部分“90后”可能会从独生子女转变为非独生子女,上述计算结果中的“90后”独生子女规模和比例存在一定的下降空间。独生子女并非“90后”的共有属性,这与中国一孩政策时期实行具有一定弹性的人口政策相关。为了兼顾计划生育工作的顺利开展和广大人民群众的切身利益,1984年4月13日中央转发的《关于计划生育情况的汇报》七号文件对严格一孩政策进行了修正和完善,允许农村和部分少数民族有控制地生育二胎。这一政策调整使得“90后”独生子女比例存在明显的城乡和民族差异。从2005年的数据看,农业户口的“90后”独生子女比例为20.32%,非农业户口中这一比例则达到了66.32%;汉族“90后”独生子女比例(31.35%)也要远高于少数民族(16.94%)。且由于部分农村地区实行一孩半政策(第一孩为男孩的家庭不得再生,而第一孩为女孩的农户可在一定生育间隔后允许生育第二孩)及生男偏好的存在,“90后”独生子女比例还存在性别差异。2005年男性“90后”中独生子女比例为33.52%,女性“90后”则只有25.28%,这一差异主要由农村地区贡献,拥有非农业户口的“90后”独生子女比例则无明显性别差异。

(四)“90后”城镇化程度高,且城镇化率逐年提高

“90后”出生和成长在中国快速城市化的阶段,城镇化水平要高于之前的出生队列。2018年1‰人口抽样调查结果显示,2018年“90后”的城镇化率达到了62.95%,城镇化程度要明显高于总人口(59.58%)与“80后”(42.38%)。

随着我国城市化程度的加深,“90后”的城镇化率也随时间推移动态发展。2010年“90后”城镇化率为50.75%,2018年则增至62.95%,9年的时间增长了12个百分点。在“90后”人口内部,城镇化率存在性别和年龄差异。出生年份越靠前,“90后”的城镇化率越高,2018年出生于1990年的人口城镇化率为63.53%,出生于1999年的人口城镇化率则稍低,为59.11%,这一状况与个体年龄越大进入城市读书或就业的累积概率越高相关。在性别差异上,“90后”女性的城镇化程度略高于“90后”男性,2018年“90后”城镇男青年占“90后”男性人口比例的62.65%,城镇女性“90后”占“90后”女性比例则为63.28%。

“90后”的受教育特征

(一)“90后”各级毛入学率逐年提高,受教育水平普遍高于“80后”

作为在教育事业快速发展背景下成长起来的一批人,“90后”受教育机会不断增大,各级毛入学率逐年提高。从现有数据看(见表1),90年代以来我国义务教育阶段全面普及,高中阶段毛入学率已增至87.5%。近年来,我国高等教育入学率也增速明显,在涉及“90后”学龄人口的时期(2008年及以后),我国高等教育毛入学率逐年提高,至2018年已达到48.1%的水平,即将由高等教育大众化阶段迈入普及化阶段。

入学率的不断提高使得“90后”受教育程度普遍高于“80后”。在高等教育方面,“90后”的受教育水平普遍高于“80后”,以大学本科为例,2015年16~25岁的“90后”本科文化程度的比例为16.81%,而“80后”处于16~25岁阶段(2005年)时,这一比例只有3.48%。由于16~25岁一般未完成高等教育,待“90后”度过一般的受教育阶段年龄(如30岁及以上),“90后”整体的受教育水平应高于“80后”。

(二)“90后”受教育水平存在一定的性别及城乡差异

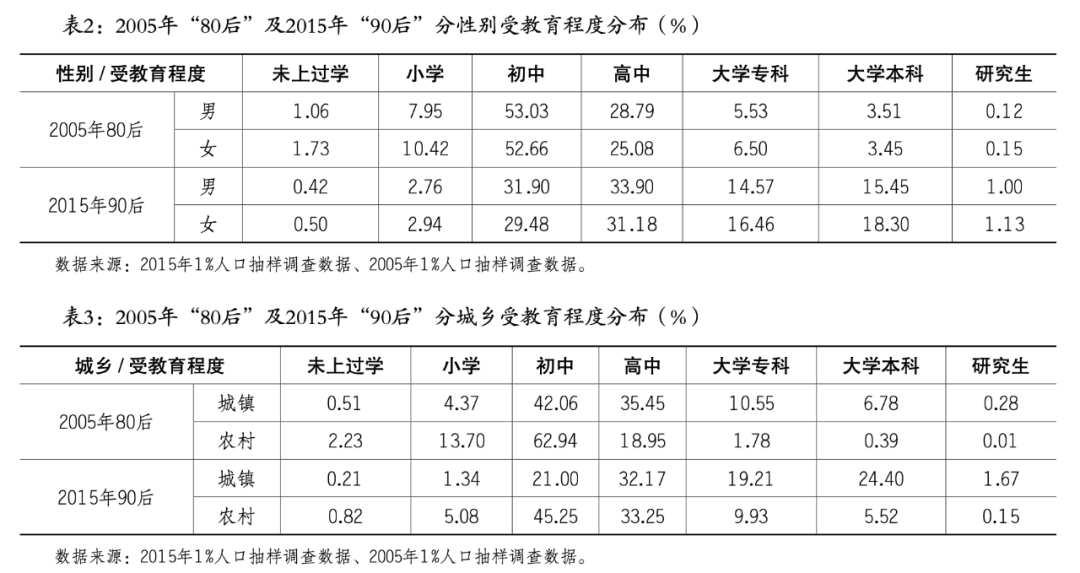

从表2可观测,“90后”人口在受教育程度方面依然存在一定的性别差异,女性文盲比例高于男性的这一状况在“90后”群体中仍有所体现。但相比于同年龄段的“80后”群体,“90后”文盲的性别差异进一步缩小,前者文盲的性别平等指数为1.63,后者则降至1.19。在高等教育阶段,2015年“90后”女性受教育程度为大学专科及以上的比例为35.89%,略高于“90后”男性(31.02%),且“90后”在高等教育方面的性别差异要大于“80后”在同年龄段的表现,前者的性别平等指数为1.16,后者为1.10。这种高等教育女性强于男性的现象被称为“高等教育女性化”现象,这一现象的出现得益于女性地位的提升和高等教育规模的不断扩大,相比于男性,女性受教育程度更容易受到社会进步的影响。总体而言,“90后”受教育程度的性别差异存在两极化现象,“90后”女性未接受过教育的比例仍高于男性,但性别差异要低于“80后”,在高等受教育阶段“90后”则表现出一定的“高等教育女性化”现象,且这一现象相比“80后”有扩大的趋势。

在地域差异上,虽然“90后”受教育程度的城乡差异相较于“80后”进一步缩小,但这一差异仍较为突出。表3数据显示,义务教育的普及大幅度减少了农村地区的文盲人口,2015年农村“90后”人口中未上过学的比例只有0.82%,要远低于十年前农村“80后”人口的文盲比例(2.23%)。

“90后”的就业特征

(一)同年龄阶段“90后”就业比例低于“80后”

在受教育年限延长的影响下,初次就业年龄的推迟成为当前青年就业的显著趋势,处于青年阶段的“90后”也具备这一特征。2015年“90后”(16~25岁)就业人口占全体“90后”比例为45.79%,要比十年前同年龄阶段的“80后”(2005年,16~25岁)(58.18%)低了十多个百分点,侧面说明了“90后”与“80后”相比推迟了进入劳动力市场的年龄。“90后”就业人口比例存在性别与城乡差异:2015年,男性“90后”就业比例(49.70%)高于女性“90后”(41.50%)的特征与总体人口特征保持一致;城镇“90后”就业比例为42.20%,乡村为51.11%,这一特征与城镇人口受教育水平高于农村人口,使得城镇“90后”在这一年龄阶段的在学比例高于乡村地区“90后”有关。

与教育事业发展相伴的还有“90后”就业人口受教育程度的提升。2018年全国月度劳动力调查主要数据显示(见表4),在“90后”涉及的两个年龄段20~24岁及25~29岁,其就业人口未上学的比例要低于“80后”“70后”“60后”其他年龄段人口,而“90后”接受过大学专科及以上教育的比例则高于“80后”及出生年代更早的出生队列。这些数据证明了“90后”就业人口的受教育水平比之前的出生队列高的趋势,且随着在学的“90后”进入就业市场,“90后”就业人口的劳动力素质仍有提升的空间。

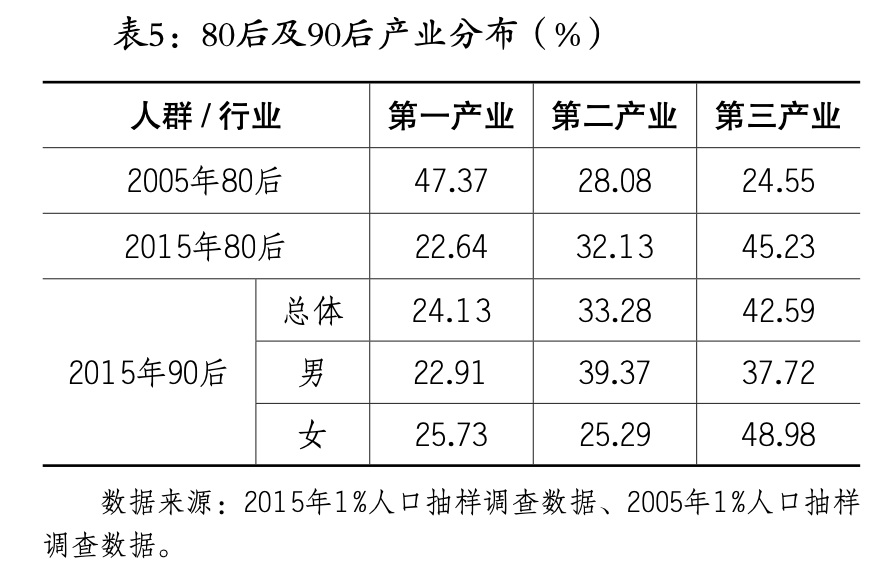

(二)“90后”就业人口主要集中在第三产业

在产业分布上(见表5),2015年“90后”就业人口主要分布于第三产业(42.59%),其次是第二产业,第一产业就业人口比例最低,为24.13%。女性“90后”在第三产业和第一产业的分布要高于男性“90后”,但男性“90后”在第二产业的比例要高于女性“90后”。

“90后”的婚育特征

(一)初婚年龄推迟、未婚比例高

随着受教育年限延长、人口流动加速及社会生活成本上升,当代青年的初婚年龄也随之推迟,未婚比例不断提高。从2018年“90后”(19~28岁)的婚姻状态看(见表6),虽然2018年绝大多数“90后”已进入婚龄阶段,但未婚的“90后”仍占大多数(63.74%),要高于十年前“80后”在这一年龄阶段的未婚比例(57.80%)。在“90后”人口内部,男性未婚比例高于女性这一特征与“80后”相似,但“90后”男女两性的未婚比例比十年前的“80后”皆有所提高,“90后”男性未婚的比例更是高达70.89%。可见“90后”在同一年龄阶段进入婚姻的比例要低于上一个出生队列,初婚年龄延迟。

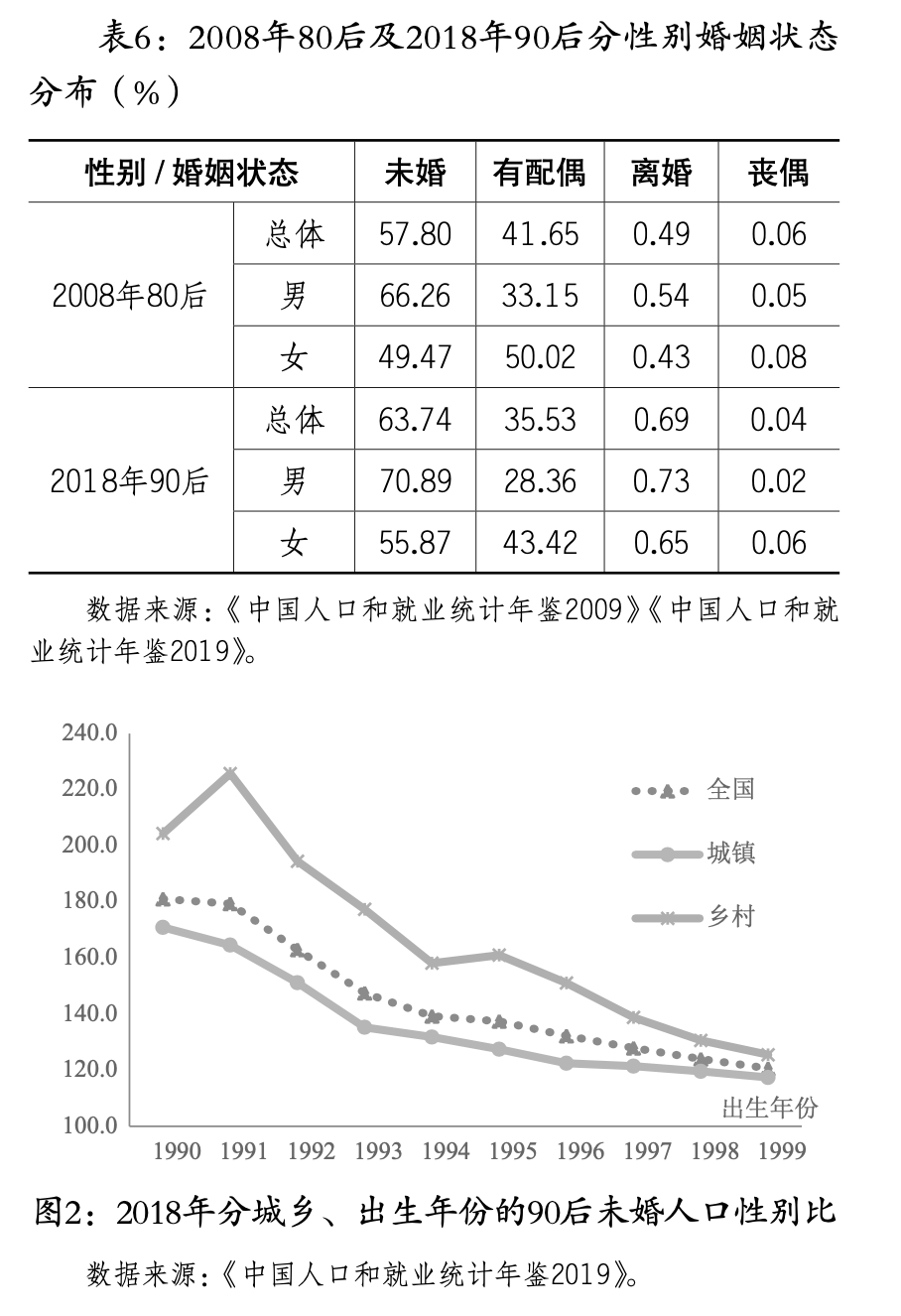

(二)“90后”群体内部男性婚姻挤压明显

性别结构失衡会导致适婚年龄的男女两性数量失衡,从而出现男性或女性择偶困难的婚姻挤压现象,“90后”的性别比偏高表现为男性婚姻挤压。从2018年1‰人口抽样调查数据看,“90后”未婚青年性别比达到了139.66,略高于十年前“80后”处于这一年龄阶段的未婚性别比(131.80),这与“80后”出生性别比低于“90后”有关。“90后”群体内部,出生年份越早,未婚性别比越高,出生于1999年代的人口未婚性别比为120.61,而出生于1990年的人口未婚性别比则增高至181.03,说明随着年龄的推移,这一队列的男性婚姻剩余越来越严重。“90后”的男性婚姻挤压现象在乡村地区更为明显,2018年乡村地区“90后”未婚性别比为154.62,比城镇地区高出了22.34,且“90后”年龄越大,未婚性别比的城乡差异越大(见上图2),说明农村地区的男性“90后”面临着较为严峻的“婚恋难”问题,年龄越大,农村“90后”男性婚姻剩余的风险越高。

(三)“90后”育龄女性有着明显的生育推迟特征

对比2008年同年龄阶段的“80后”,能发现2018年“90后”有明显的生育推迟和生育水平下降现象。2018年19~28岁的“90后”生育率为86.11‰,要略低于2008年19~28岁的“80后”生育率。从年龄别生育率曲线考察(见图3),19~28岁的“80后”能明显观测到生育高峰的到来,无论是全国范围还是分城乡来看,“80后”生育高峰集中皆在24岁左右,19~28岁“90后”年龄别生育曲线中的高峰则明显要晚于“80后”。同时由于90年代的出生人口规模比80年代少,且出生人口性别比自1980年代起处于持续偏高的状态,因此现阶段“90后”育龄女性人口规模低于“80后”群体。目前“90后”青年女性处于生育的黄金时期,青年女性人口的减少和生育率的下降势必会造成出生人口的减少,伴随生育率下降的人口态势,未来出生人口数量持续减少的不利局面将继续维持。

社会变迁如何型塑“90后”人口特征

上述分析可见“90后”与“80后”在人口规模、性别结构、城市化程度、受教育状况、就业特征、婚育行为上有着明显的差异,这种差异由两个出生队列在各个生命阶段所经历的社会要素差异形塑而成。

(一)经济增长和社会开放是90后成长的基本大环境

改革开放后,我国经济总量迅速扩张,经济实现了巨变。但改革开放的初期阶段(1980年代),改革以实现探索为主,因此该阶段经济的增长速度和人民生活改善程度有限。1992年社会主义市场经济体制被正式确立为我国经济体制改革的目标后,我国改革开放力度加大,经济增长进入快速增长阶段。同时产业结构快速优化转型,第三产业以相对较快的速度稳步上升,极大影响着我国就业人口的产业结构分布。

因此“90后”自出生开始,就处于比“80后”生活条件更好、社会资源更多的环境中。1990年以来的经济社会发展不仅给“90后”提供了更为优质的物质环境,也让这一出生队列规避了传统文化与现代化的交锋,规避了计划经济与市场经济的交锋,经济社会发展所带来的现代化对“90后”的嵌染比“80后”更为深刻。

(二)一孩政策时代塑造了“90后”人口规模与性别结构

1980年至2013年,我国经历了长时间的一孩政策时期。严格的计划生育政策压缩了人们的生育空间,同时社会经济的发展进一步降低了家庭的生育意愿。计划生育政策实行初期的1980年代,我国生育率下降幅度并不算明显。但90年代我国生育率下降速度加快,总和生育率在90年代降至更替水平以下(TFR<2.1)。由于生育率的不断降低,我国出生率也随之降低,人口增长态势不断减缓。出生于严格控制人口时期的“90后”,其出生规模也刻上了那一时期人口政策和经济发展的印记,使得其人口规模和在总人口中的占比要低于“80后”。

我国有男孩偏好的传统,虽然新中国成立后女性的社会地位有了很大的提高,但重男轻女的思想在一些地区仍根深蒂固。在生育率较高时,生男偏好可被孩子数量释放掉,但随着生育率的下降,人们的生育数量减少。同时超声波技术和人工流产技术的发展为胎儿性别选择行为提供了技术支持,具有生男偏好的个体会通过生育选择来获得自己想要的孩子性别,个体的选择最后在出生性别比上得以体现。1980年后,随着性别选择技术的可及性增加,同时计划生育政策的进一步紧缩大大压缩了人们的生育空间,我国出生性别比出现了明显的上升趋势。1990年代生育率下降程度高于1980年代,因此“90后”的出生性别比要高于“80后”,进而性别结构的失衡程度、男性婚姻挤压也较“80后”严重。

(三)人口流动推动了“90后”受教育与就业特征的形成

改革开放至今,人口流动已成为我国的一个普遍化现象,1982年我国流动人口数量仅有657万人,2016年这一数据增长至2.45亿,规模扩大将近40倍。

“90后”成长于人口流动时代,随着年龄的增长,这一出生队列也逐步加入流动人口大军,“90后”新生代流动人口所占比重越来越大。新生代流动人口的特点是受教育水平高,年轻化、知识化、技能化趋势明显。人口流动时代对“90后”的影响除了城镇化的趋势外,也塑造着他们的价值观念,如提高“90后”对新鲜事物的接受程度,加速“90后”的观念与行为变迁。

在教育方面,教育事业的发展极大推动了“90后”受教育程度的提升。在“90后”小学学龄阶段,2002年国务院印发了《关于完善农村义务教育管理体制的通知》,通过两免一补等政策保证农村义务教育的投入,2006年我国提出“坚持教育优先发展、促进教育公平”的方针,2007年开始实施农村义务教育免费政策等等。教育事业随着时间推移不断发展的状况让“90后”拥有比“80后”更多受教育的机会,教育的质量也更高。因此我们可观测到“90后”无论是在各级入学率或受教育程度方面,皆比“80后”的状况更好。受教育程度的提高塑造着“90后”的观念与行为,教育时间的延长也推迟了“90后”步入婚姻、组建家庭的时间,因此在“90后”的身上可观测到受教育程度提高所带来的个人生命历程的变化,如初次就业年龄的推迟、初婚初育年龄的推迟等等。

(四)个体化影响“90后”青年的婚育行为

改革开放后,社会受教育程度的提高及文化变迁的加速加大了人们对新思想和新观念接受程度,同时社会富裕使得人们的需求从生理和安全提升到自我实现层面,这种价值观和需求层次的变化带来了个体主义的兴起。个体化时代下的“90后”青年在婚育过程中更注重自我选择、自我享受和自我体验。

价值观念多样化的社会也对青年的婚前性行为、不婚主义、丁克家庭等婚姻观念与行为予以更为宽容的态度。个体化趋势让社会交往从“熟人社会”向“陌生人社会”的转变,个体难以从周边环境中获取紧密的社会关系,青年开始在网络上建立社会交往圈层。这种社会交往的特点是泛化和关系相对松散,要在这一过程中获得关系亲密的伴侣相对困难,现代青年“婚配难”的现象日益突出,青年未婚比例不断提高。

在生育方面,作为以性别为区分的社会群体的一个重要组成部分,妇女的生命历程既具有与男性相似的部分,也具有其特殊的特点。对于现代女性来说受教育、就业、生育是其生命历程中十分重要的生命事件,且这三类事件的发生具有一定的次序性,一个事件会影响到下一事件的发生。受教育时间延长对“90后”女性的影响体现在两个方面:女性受教育水平越高,其在校学习的时限越长,而一般在校学生很少结婚生育,客观上必然会推迟初婚初育年龄,缩短生育期;同时学校教育会把一些现代化思想传输给女性,降低妇女的生育意愿;间接影响则是通过就业这一调节变量对妇女生育形成影响,受教育程度的提高增加了女性的就业机会,妇女就业参与与生育之间存在较为稳定的负向关系,工作的妇女会拥有比没有工作的妇女更小的生育意愿。

结语

本文从生命周期和社会变迁角度,就年龄性别结构、教育、就业、婚育等方面解析了“90后”的人口特征。研究发现:

一是,在规模及基本人口结构上,“90后”规模在1.72亿~1.88亿之间,占总人口比重低于“80后”,且占比逐年降低;“90后”的性别比偏高程度及城镇化水平都高于“80后”;虽出生于严格的计划生育时代,但政策的弹性使得独生子女特征并非“90后”的普遍属性。

二是,在受教育方面,“90后”各级入学率和受教育程度普遍高于“80后”,但在其人口内部,存在一定的性别和城乡差异。

三是,在就业方面,受教育程度的提高推迟了“90后”进入劳动力市场的年龄,同时提高了“90后”就业人口的文化程度。

四是,在婚育特征上,推迟婚育年龄是“90后”的普遍属性,未婚人口比例高且未婚人口内部性别结构失衡严重,存在一定的男性婚姻挤压。

成长于我国社会快速转型期的“90后”的人口特征背后蕴藏了深刻的社会变迁,其生命历程演进过程中所表现的特征与社会经济发展、产业转型、计划生育政策、人口流动、教育事业发展等整个社会转变过程息息相关,折射出整个社会的变化过程。

“90后”作为具有特殊时代印记的代际群体,对国家与社会的发展至关重要,这不仅体现在其当下青年的年龄属性,更彰显于对未来社会跃升的代际使命。从年龄视角上看,他们是第一批成长于全面对外开放时代下的青年群体,所承接的教育投入与资本沉淀均与老一代人有着本质区别,是当前社会青年群体的最主要构成,决定着当前社会青年群体的基本面,也影响着整个社会的创造性活力。

而从代际使命的角度来看,“90后”群体是“两个一百年”奋斗目标最重要的见证者与奋斗者,他们在从少年到青年的成长的历程中见证“第一个百年”目标的实现,在青年到中年的奋斗历程中助力“第二个一百年”目标的达成。由此可见,“90后”不仅决定着当下社会活力的基本面,更是对国家中长期发展发挥着战略作用,是实现民族复兴的关键群体:其奋斗精神,决定着社会发展目标能否实现;其价值取向,决定着改革进程中的政治稳定;乃至其婚恋观念,都会决定着本世纪中叶的劳动力人口结构。地位不可谓不重要,价值不可谓不突显。“90后”对社会发展的重要性更加凸显了对其进行群体特征研究并采取相关政策引导其健康发展的重要意义。处于青年阶段的“90后”在教育、就业、婚育上仍存在一定的问题,如受教育程度的城乡二元结构、男性婚姻挤压现象较为严重等等,需要我们从其生命历程及社会变迁的角度把握“90后”发展过程中的问题,有针对性地开展相应的支持和引导工作。