性别平等:撬动村庄变革的支点

2012年9月7-9日,应中华女子学院杨静老师的邀请,我参加了在北京举办的“海峡两岸暨香港社会工作行动研究研讨会”并做了大会发言。从听说“行动研究”这个词,到结识台湾“夏氏行动研究创始人”夏林清老师,已有两三个年头了,但我不得不惭愧地说,至今我仍然是个门外汉。然而说不清是什么原因,行动研究似乎对我有一种强大的吸引力,刺激着我的求知欲,想去了解、去学习。

作者和村民们在一起

一

周山村:拉开乡村变革的大幕

1、“出生性别比失衡”引发的课题

“出生人口性别比”(简称出生性别比)是人口学中一个统计指标,即在一定时间和空间范围内,出生活产婴儿中的男女比例。正常的出生性别比在103-107之间,而我国的出生性别比从1980年代初就超出107,且逐年攀升,到2008年,严重偏离正常值,达到120.86。第六次人口普查(2010年)出生性别比虽下降至118.06,但依然是在危险的高位上运行。

2008年1月,中央党校妇女研究中心成立了“性别平等政策倡导课题组”[1](以下简称课题组),受国家人口计生委的委托,启动“探索出生性别比失衡治本之策”项目。我和河南社区教育研究中心的董琳老师参加了课题组,主要负责农村社区的推动工作。

课题组成立后,在河南、安徽、湖北、河北、江苏等省(特别是农村社区)进行了为期8个月的深入调研,采取不同群体的座谈会、入户访谈、实地观察等各种调查方法,用画图、排序、讲故事等参与式方式,与村民一起探讨出生性别比失衡的根本原因。最终,聚焦在人们生育动机上的“男孩偏好”和生育行为中的性别选择。村民们说,为了保证“生男”,很多人想方设法去做胎儿性别鉴定,然后堕掉女胎,“有的人为了第二胎生男孩,连续打掉三、四个的都有。”[2]

“男孩偏好”在中国长期存在,广大农村地区尤其如此。没有实行计划生育之前,人们通过多胎生育来满足“男孩偏好”;实行计划生育政策之后,生育数量受到控制,人们便通过人为的性别选择来实现“生男”愿望。

那么,村民们为什么一定要“生男”?甚至不惜为之付出经济(罚款)和健康(堕胎)的代价?调查中,农村基层干部和村民给出的主要理由是:

农村体力劳动需要男孩

男孩能够壮大家族势力

男孩能为家族传宗接代

男孩能给父母养老送终

可是,在对这些理由的重要程度进行排序时,干部和村民却有较大差别。基层干部认为,农民重视现实利益,因而把“体力劳动(经济利益)”和“家族势力(政治利益)”排在前两位;而村民们(不论老中青,不分男女)排在首位的是“传宗接代”,第二位是“养儿防老”,多次调查都是同样结果,毫无例外。对于一个农村家庭来说,“传宗接代”和“养儿防老”都是较为长远的利益,可见对农民“只看重眼前利益”的评价并不准确。

老实说,当时这个调查结果也让我暗暗吃惊。我认为,如果说“养儿防老”还是现实生活的需求,“传宗接代”则属陈旧落后的“封建意识”,村民们起码在表面上不会认同。没想到,每一次调查,村民们不仅毫不迟疑地把“传宗接代”排在首位,而且理直气壮地解释说:“‘传宗接代’就是有个后继。后继有人是‘正事儿’,没人传后,村上就没这一户人了。家里没‘人’了,还有啥?这个事儿城里人是不理解的。”[2]

2、“传宗接代”仅仅是“观念”吗?

很多人像我一样,把“传宗接代”归结到“传统观念”的层面。但是,某种观念如果成为“传统”并且难以转变,就应挖掘“观念”背后的深层因素。随着调查的逐步深入,我们发现:“传宗接代”不仅是延续几千年的“传统观念”,而且以“制度”的形式存在于村民的现实生活中。

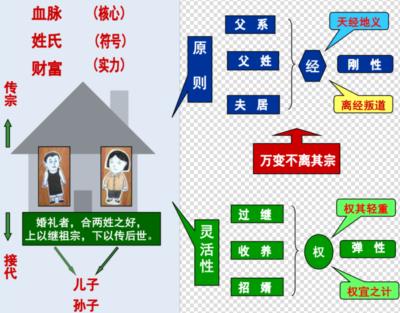

首先是家庭制度。“传宗接代”的原则是“父子相承”,这个原则在农村家庭中表现得非常具体:如婚嫁规则,是儿子娶妻生子,为自家传后,女儿则要出嫁,为夫家传后;也由此决定了儿子与女儿的“身份差别”——儿子是“自家人”,出嫁的女儿则是“别人家的人”,正像村民们的描述:“儿子再赖是条根,闺女再好是门亲”;儿女不同的身份又决定了家庭资源的分配原则——儿子继承家产,女儿没有权利,因为“肥水不流外人田”。

其次是社区制度,也就是我们所说的“村规民约”。社区作为村民生活的共同体,与父子相承的家庭制度相适应,形成了男女有别的社区规则:

如婚嫁规则:村规民约支持并维护“男娶女嫁”,规定“有儿子的家庭,女儿不得招婿”;

在村民的“身份认定”上:男性是“永久性”村民,女性是“临时性”村民,她们的村民资格常因婚姻流动而丧失——女儿出嫁、媳妇离婚,就不再是本村村民;

村庄集体资源的分配原则也是以男性为中心:男性天然享有各项村民待遇(宅基地、责任田、土地补偿金、集体福利等),妇女则只能因着父亲和丈夫而获得村民待遇。

从下面的图1示中,就可看到在“传宗接代”的框架下,村规民约与家庭制度惊人的一致:

图1

3、“大陆特色”的村规民约

村规民约,是村民共同约定的村庄管理规则和村民行为规范,是村民自治的体现。村规民约包括两部分:一部分是“村规”,是指村民共同制定和遵守的规则,常常是成文的规定;另一部分属“民约”,即民间约定俗成的规则,如风俗习惯、礼节仪式,以及村庄的特定规约(也说“土政策”),大多是不成文的规则,但在村民的实际生活中却发挥着重要作用。

村规民约的主要功能是:制定行为规范、确定礼仪俗规、协调村民关系、维护村庄秩序。但因何具有“身份认定”和“资源分配”的功能?这一点还真是“大陆特色”。

村规民约的产生最早可以上溯到宋代,至清朝中期渐趋成熟,在漫长的历史中,维护着农村社会的基本秩序。1949年建国后的30年多年里,政治国家压制了社会自治的空间,特别是人民公社时期的高度集权和军事化管理,使村规民约几乎不复存在。

1970年代末期实行家庭联产承包责任制,人民公社解体,农村基层组织出现“真空”状态。为了应付农村地区的社会治安、纠纷裁决、公共事业等问题,广西、山东的一些村庄自发制定了村规民约,使村规民约作为村民自治的主要制度形式得以恢复和发展。1980年代中期,广西、山东等地的经验被国家发现、肯定,并迅速推广,1998年《村民委员会组织法》正式实施后,村规民约在文本形式上日益完善和成熟。

尽管村规民约作为一种规范并不具有法律效力,也没有国家的强制力保证实施,但事实上它被称做村庄的“小宪法”,在很大程度上影响着村庄管理和村民生活。如果我们把1949年之前的村规民约称为“传统村规民约”,而把农村改革之后的村规民约称作“当代村规民约”的话,二者最大的不同,就是当代村规民约增加了“村民身份认定、集体资源分配”两项重要功能,这和我国土地制度的变化直接相关。

1949年建国前后,共产党按照1947年10月颁布的《中国土地法大纲》,在解放区开展土地改革运动,把土地分给农民,所有权归农户。[3](聂建平,2011) 但建国后不久,就开始了轰轰烈烈的农村社会主义改造运动。从建立互助组(1951年)、初级社(即初级形式的农业合作社,1953年)到高级社(1955年),再到人民公社(1958年),在短短7年的时间内,农村的土地制度就完成了由农民“个体所有制”到“集体所有制”[4]的转变。(聂建平,2011)

1970年代末到1980年代初,随着农村经济体制改革,人民公社解体和“联产承包责任制”的建立,土地开始承包到户。

就是在这“分”(把土地分给农民)——“合”(建立互助组、合作社、人民公社)——“分”(土地承包到户)的过程中,农民的土地权利由“所有权”悄然变成了“使用权”,村民委员会成为行使分配权的主体[5],而村规民约就是分配集体资源的依据。其中,被多数村民认可的男女有别的潜规则,比起“贴在墙上,中看不中用”的《村民自治章程》[6],发挥着最为关键作用。

当一个社会的资源分配是由性别决定——生了男孩就能够获得资源,生了女孩就可能丧失资源的时候,村民们一定会得出“女不如男”的结论。可以说,性别不平等的村规民约为“男孩偏好”提供了制度性支持。因此,在治理出生性别比失衡的多项举措中,修订和完善村规民约,清除原有条款(或潜规则)中性别不平等的内容,是一个不可回避、不能绕行的关键环节。否则,即使到处都张贴着“生男生女都一样”的标语口号,也难以得到村民的认同。

4、挑战与风险

全国各地的村规民约中普遍存在的问题,是按照“男娶女嫁”的婚居规则确认村民资格,进行集体资源分配,如:宅基地分男不分女;出嫁女无论户口是否迁离本村,就会自动失去村民资格;离婚女户口迁回娘家,因其“可能再嫁”而不能参与集体资源分配;有儿子的家庭,女儿不能招婿,违反者不能享受村民待遇……

因此,修订村规民约的关键,就是要推进性别平等,确保男女村民在村民资格认定、集体资源分配方面享有平等权利。

可想而知,重新修订村规民约触动了稳固的“男主女从”性别结构,因而面临着巨大的挑战与风险:

观念层面——“男娶女嫁”的婚姻制度延续几千年,为大多数村民认可和接受,一致认为这个传统根深蒂固、难以触动;

制度层面——挑战了以男性为中心的资源分配规则,牵动了村民的实际利益,使许多人(特别是男性村民)产生“威胁感”;

操作层面——既不能讲形式、走过场,不敢触动性别不平等条款;又不能急于求成、操之过急,在多数村民尚未接受的情况下进行强制性干预,激化矛盾冲突。

因此,在修订村规民约的过程中,我们总觉得像是在高空中走钢丝,唯恐掌握不好平衡,带来难以预料的后果。

5、先行者——周山村

周山村是一个普普通通的小山村,隶属河南省登封市大冶镇,距省会郑州约70公里。全村374户,1458人,10个村民组,分布在4个自然村。周山村山多地少,曾经是交不起公粮的贫困村,一些男性因为娶不起媳妇,招到外村做了上门女婿。

2003年周山村实行退耕还林,2006年土地流转给企业经营,全村人不再耕种土地,由企业发给村民土地补偿金(村民称之为“口粮款”),每人每年800斤小麦(折合款)。

周山村最早的村规民约,是从上级提供的“范本”中抄过来的,村民们说:“贴在墙上,中看不中用”。村里开始分配口粮款后,为了确认参加分配的“村民资格”,村两委[7]在2007年6月讨论制定了“兑现粮款十三条”,规定“妇女婚后户口未迁出者,不论时间长短一律不给粮款”;离婚回村的妇女,因为“迟早还会嫁人”,也不能参与口粮款分配。可是,几位曾经招到外村做女婿的男性村民,看到周山村不种地还可以分钱,又携家带口迁回村里,却既能落户又能享受口粮款分配,村干部认为“这很正常,他本来就是村里一口人”。这种做法引起权益受损妇女及其家人的不满,每到分配粮款时,各个村民组都会发生纠纷与争吵。

课题组选择周山村作为修订村规民约的首个试点,并不是这个村庄有什么优越条件,而是河南社区教育研究中心曾在周山村做过“妇女手工艺品开发项目”,推动成立了妇女手工艺协会[8],培养了一批妇女骨干。在一个较为熟悉的村庄里推动修订村规民约,可以降低一些风险。

2008年10月下旬,课题组推荐时任周山村支部书记的景占营到中央党校参加治理出生性别比失衡培训,他深受启发,决心年底换届之后,立即着手修订村规民约,并希望得到课题组的支持。

因为是“首次出击”,课题组不敢有丝毫懈怠,选派了5位成员参加推动工作。经过精心准备,于2009年3月在登封召开了“周山村修订村规民约研讨会”。研讨会之前,因为脑海里的无数个“未知”,我连续多日忧心忡忡、寝食难安。当周山村支书景占营和课题组讨论研讨会方案时,我不停地追问他:“会上吵起来怎么办?打起来怎么办?”景占营倒是显得很镇定:“不会,只要把道理说清楚,大家都能接受。”

3月10-11日,在我的忐忑不安中,修订村规民约研讨会如期召开。周山村两委成员、部分村民组长、村民代表和特邀妇女代表共计24人参加,大冶镇两位副镇长和4名工作人员全程观察。我们运用了“头脑风暴”、“判断选择”、“答题竞赛”、“案例分析”、“小组讨论”等参与式方法,将需要研讨的内容一项一项提出、展开。经过一天半热烈的讨论,与会者提出了《周山村村规民约》修订草案,分为村庄秩序维护、集体资源管理、实行计划生育、提倡时代新风四大项,共30条条款。

研讨会上,我万分担忧的场面不仅没有出现,反而取得了令人欣喜的成果:在修订草案中,明确提出了“纯女户、有儿有女户的子女婚嫁自由,男到女家、女到男家均可享受本村村民待遇”、“支持鼓励妇女参政议政”、“夫妻双方共同分担家务劳动”、“平等对待双方老人”、“反对任何形式的家庭暴力”、“提倡婚俗、葬俗、姓氏改革”等多项涉及性别平等的条款。

3月12日,遵照《村民委员会组织法》,村两委将《周山村村规民约》(修订草案)提交村民代表大会讨论。由于原有村民代表中妇女比例过低,村两委又特邀了 20名妇女代表,共计70人参加讨论表决。大会上,虽然讨论和争论十分热烈甚至激烈,但并没有人固守老传统,让课题组感到惊讶又惊喜。大会持续了近三个小时,30条村规民约经过逐条表决,全部顺利通过。村民们说,通过民主程序制定村规民约,在周山村历史上还是第一次。

3月13-19日,村两委将新修订的《周山村村规民约》张贴在四个村民居住较为集中的地方进行公示,七天后正式实施,同时上报大冶镇政府备案。

5月12日,一本图文并茂并配有顺口溜的《周山村村规民约》,由村民组长挨家挨户发放到村民家中,妇女手工艺协会成员还把村规民约编成戏曲小调演唱给村民,使得提倡性别平等的条款更加深入人心。

周山村新修订的村规民约,是一部内容合法、程序民主的村规民约,也是一部明确体现性别平等的村规民约。在推进婚居制多样化、男女村民平等享有集体资源分配权利、促进妇女参与村庄事务管理、关爱尊重女孩、消除风俗中对妇女歧视等方面,有了重大突破。村民们说:“形势走到这儿啦(意思是时代变了),老规矩也该变一变了!”

周山村的妇女们在重阳节活动中跳舞

6、风云突变,又雨过天晴

然而,周山村新修订的村规民约实施还不到两个月,就发生了震动全村的事件。

第五村民组一位叫王亮的村民,有一儿两女,女儿均已出嫁,儿子在2003年外出打工时被黑窑厂绑架,4年间没有任何消息。王亮夫妇四处寻觅无果,就恳求二女儿和女婿一起迁回娘家,以便有个照应。2007年,村民组根据王家的实际情况,同意其女儿女婿回迁落户,并分配了口粮款。

两年之后(2009年春节),儿子突然从黑窑厂逃了回来,接着又娶妻成家。按照老规矩,女儿女婿的“村民资格”就成了问题。部分村民认为儿子已经回来,女儿女婿就应迁回婆家。村民组长让大家投票表决,一户一票,结果全组40多户,同意女儿女婿留下的只有4票。女儿女婿认为,用着的时候叫自己回来,用不着时又叫走,太不公平。这不是钱的问题,牵涉到人的尊严。这样,一方要撵,一方要留,双方争执不下,闹到村两委,又告到镇政府,一直闹了好几个月。后来,经过镇政府和村两委耐心而艰苦的说服工作,终于得到大多数村民的理解与赞同,落实了女儿女婿的村民待遇。王亮和妻子陈菊兰逢人就说:“要不是修了《村规民约》,不知道俺的事会是啥结果。”

这是件坏事,也是件好事,在这个事件争吵、协商、解决的过程中,促进了村民观念的转变,也推动了新村规民约的落实。

村里一个纯女户家庭,为了照顾中风瘫痪的母亲,姐妹两个都招了女婿,但村民组围绕该不该给妹妹分配口粮款的事吵得不可开交,甚至闹到“烧对联”(意思是不过日子了)、喝农药的地步。王亮的事情之后,妹妹的待遇也落实下来。她说:“过去,我走在村里,总觉得矮人半截,现在也能在人前挺直腰杆了。”

周山村的变革是课题组推动修订村规民约迈出的第一步。自周山村之后,我们又相继在周山村所属的登封市、河南省漯河市,以及江苏、山东、安徽、江西、青海等省的若干个试点村推动修订村规民约,大体上都很顺利。我们发现:村规民约中性别不平等的规则是可以改变的,农民不像我们原来想象得那么落后和守旧,千百年父权制的根基也不似我们认为的那般坚不可摧、难以撼动。

如果这项工作能够在全国范围内推进,带来的将是综合性效应:

第一,不失为治理出生性别比失衡的治本之策。虽然修订村规民约对出生性别比的实际影响尚须时间的验证,但此举对于村民生育观念和行为的影响已是眼见的事实。

第二,长期以来,性别不平等的村规民约裹着“村民自治”的外包装,成为公然侵犯妇女土地权益的“杀手锏”和“挡箭牌”。而在村规民约中规定男女村民在集体资源分配上的平等权利,使妇女土地权益问题有望从源头上解决。

第三,通过修订村规民约,鼓励婚居模式多样化,将改变目前单一的、强制性的“儿子养老”模式,使农村老人在“养儿防老”之外能有更多的选择,改善农村老人的现实处境。

第四,村规民约中性别不平等的条款(或潜规则)与国家法律存在明显的矛盾与冲突,依法修订村规民约,将有效化解民间法/习惯法与国家法律的冲突,使“男女平等”的国家法律落到实处。

二

反观:“改变”是如何发生的

1、推动者的立场:策略与手法

以往,当我们在不同场合(会议或培训)讲述这场发生在乡村的“悄然而深刻的变革”时,总是以“推动者”的身份,重点介绍我们的推动策略和工作手法——观念更新与制度变革“双轮驱动”。(如下图2)

图2

我们认为:观念变革是基本前提,观念变了,变革才能彻底,不会出现反弹;制度变革是刚性约束,只有制定出共同遵守的规则,才能以其权威性、强制性和持续性保护变革的成果。

在推进观念变革方面,我们采用的主要工作手法:一是推动风俗变革,如以村里正在发生的事情为载体,推动婚俗、葬俗和生育习俗的变革;二是举办村民为主体的宣传活动,如民众戏剧“妈妈和女儿的故事”、农民大合唱“唱唱咱的村规民约”,组织村民共同绘制“村规民约壁画长廊”等。

在制度变革方面,采取的工作手法有:

把握关键点——清除原有村规民约中性别不平等的条款或潜规则,确保男女村民在村民资格认定、集体资源分配等方面享有平等权利;

找好切入点——以推动农村养老模式多样化为切入点,激发多数村民的共鸣,带动婚居模式的变革;

走好程序——修订村规民约是村庄的公共事务,涉及村民的切身利益,应严格按照民主、公开、守法的原则进行;

培养社区骨干——以推动建立社区组织为手段,培养不同群体的村民骨干,使其成为修订和落实村规民约的核心力量;

发挥妇女的主体作用——妇女是村庄成员,和男性村民一样依法享有管理村庄的权利和义务;妇女又是传统观念与制度的直接受害者,能够成为推动变革的主体力量。

然而,无论是怎样强调村民(特别是妇女)的主体作用,我们都是站在推动变革的“舞台中央”,写出了许多案例报告、培训手册、行动指南,所做的事情似乎都成了我们的“经验”。

夏林清和郑村棋两位老师带领我们梳理这些“经验”的时候,希望我们能够变换一个角度,思考一下“发生改变的基础是什么”?二位老师说:

看上去传统的东西还在,但事实上已经变了。你们看到了推动后的变化,如果再往前探究,就知道原来它有变化的基础。要看到参与者的‘土壤’是什么,否则,很容易在不经意间夸大外来者和推动者的作用,把自己变成主体,村民却成了客体。[9]

受到老师的启发,我再翻阅大量的第一手资料,发觉以往所说、所写的东西竟然遗漏了那么多生动的“细节”。现在,我尝试着退到“舞台旁边”,让周山村的姐妹们“登台亮相”,站在舞台中央讲述她们自己的故事……

2、“女娶男”婚礼(2008年11月)

村民们在划旱船,表演“女娶男”

郝玉枝:女儿的婚礼治好了我的心病

我是周山村一个普普通通的农民。多少年来,我心里头一直有个疙瘩,那就是一辈子只生了两个闺女,没有男孩。生老二闺女的时候,家里人怕我生气,骗我说生了个男孩,一直瞒了我三天,实在瞒不下去了才对我说实话,把我气得大哭一场,恨自己没有“生男孩”的命。是俺大闺女周涛红的招婿婚礼,治好了我的心病。

2008年11月,大闺女涛红要结婚,男方愿意上门。登封的规矩是,招女婿也和娶媳妇一样,都是“男娶女”。婚礼的前一天,让女婿住在岳父家代表儿子,闺女送到婆家(或者等在美容店里)算是媳妇,女婿再去把女儿“娶”回来。不管是嫁闺女、招女婿,都是让妇女围着男人转。

课题组的梁老师和董老师听说了这个事,专门到我家和我商量,说既然是男到女家的婚礼,干脆让咱闺女去接女婿。我一听就觉得是个好事,马上就去和亲家商量,永涛(女婿)他爹、他爷都不愿意让“女娶男”。永涛自己一开始也不同意,说:“我一个大男人,坐在家里等着,让她来娶我?”我对他说:“放下架子,丟掉面子,改变一下观念,有啥不好哩?”后来两个年轻人都同意了,亲家才不再反对。

家家办喜事都要贴对联。婚礼前,我去找俺村的小学老师写了好几幅对联,写的都是男女平等,每个门上贴的都有:“男到女家同样好,登门女婿格外亲,移风易俗”;“男孩女孩都一样,女孩同有继承权,男女平等”;“打破千年旧传统,落户女家亲上亲,喜结良缘”……这些对联在俺家贴了两个多月,不管谁来串门都会念一遍,俺觉着这也是一种宣传!

迎接新人之前,先要祭祖,就是向祖先报告一下,让祖先高兴,保佑喜事顺利。过去祭祖的都是新郎,这一回是俺涛红拜祖,可祖宗牌位上只写着周家。梁老师问:“为啥没有母亲的祖先呢?”我说:“是啊,养大闺女还有我一半功劳呢!”可真要把郝家祖先写上去,我还是不敢,就说:“这事我不敢做主,主事的人都姓周,他们要是不愿意,把祖宗牌位一把撕了,婚礼就办不成了。”梁老师马上说:“千万不要强求,不然我们一拍屁股走了,让你家过不成日子。”当天晚上,我就去找周家的亲戚们协商,没想到还都同意了,最后祖宗牌位上并排写着“周氏、郝氏宗亲之神位”。就是有一点俺还不太满意:主持拜祖仪式的人都是男人,还是显着男人重要,啥时候能再改改就好啦!

俺家这场“女娶男”婚礼在村里影响可大啦,一下子来了300多人。村民们都说:婚礼办得真好,周山村几十年、几百年都没见过这样的婚礼。招女婿也照样排场、热闹!

俺家办了婚礼以后,又有三家也举办了“女娶男”婚礼,其中一家是有儿有女户,儿子娶了媳妇,闺女也招了女婿,村两委还给他派了花车,支持他办“女娶男”婚礼。看起来几千年的老规矩真是改变了,俺觉得提倡男女平等就是中!

《咱们的故事咱们绣》书中的刺绣插图

图片来源:香港乐施会提供

我们的表述

在广大农村地区的婚姻、生育和丧葬习俗中,存在着大量的“重男”习俗,潜移默化地影响着村民的生育观念和行为,构成“男孩偏好”的深层根源和强大动力。因此,从推动民俗变革入手,是促进民众观念转变的好办法。

沿着这个思路,我们在2008年11月26日,推动周山村举办了一场“女娶男” 的婚礼。新娘乘坐“花车”从娘家出发,到男方家里迎接女婿,并在村里举办了盛大却不奢华的结婚庆典。礼台两边悬挂着巨幅对联:“男尊女、女尊男、男女平等,男娶女、女娶男、两样都行”,村里300多名村民前来参加,婚礼现场热闹非凡,村民们说:“周山村几十年、几百年都没见过这样的婚礼,招女婿也照样风光排场,提倡男女平等就是中!”

婚礼的效应是持续性的,不仅村里又接连举办了三场“女娶男”婚礼,而且在三个月后,周山村就顺利修订了村规民约。因此,我们把这场“女娶男”的婚礼看作是修订村规民约的铺垫和前奏。

我们的经验是:把推动民俗变革作为纠正“男孩偏好”的着力点,会收到意想不到、事半功倍的效果。风俗变革活动是民众的自我教育,政府和专家起的是引导作用,社区民众才是活动主体。借助民间活动的平台,经费投入很少,却能收到“入脑入心”的效果。

3、王亮事件的风波(2010年2月)

王云:俺是为了宣传村规民约,不是来“选美”!

我和王亮是一个村民组的。他家的事儿出来以后,俺也去做“反对派”的工作。俺说:“谁家也不会只生男孩不生闺女,咱也替自己想想。村规民约是咱举手同意的,咋能遇到事儿就变了呢?”后来为了顺利解决王亮家的事儿,村里举办宣传学习大会,让更多的人了解村规民约。最早只是手工艺协会的人参加,俺们非常积极,编了好些节目。后来村干部介入了,嫌俺几个人年龄大,不漂亮,说是让年轻的、长得好的、穿得漂亮的人上台,把俺几个气得不行,当场都哭了,说啥也不参加了。协会会长秀芳回家给丈夫说这事儿,控制不住又哭了。丈夫说她:“哭算啥本事?把人拉出来就走,不参加他们的活动!”说实话,要是光为他们几个人,真会把人拉出去都走,可俺是为了宣传村规民约,要是他组织‘选美’,请俺都不来!

弋芳(也是一位不让上台的老年妇女)看见我哭了,就说:“哭啥哭?咱是宣传村规民约的,不是为了他。词我都编好了,明天照样上台!姐妹几个台前站,未曾表演泪涟涟;说俺长得丑,嫌俺不好看,不让上台去表演。姐妹们,别生气,堂堂正正站台前;村规民约订得好,只管上台去宣传!”

我们的表述

修订村规民约的过程中,我们有一项很重要的策略,那就是:遇到阻抗时,积极介入但不激化矛盾。周山村顺利修订村规民约后不久,就发生了“王亮事件”,当时双方争执不下,闹到村两委,又告到镇政府。为了避免矛盾激化,我们回避正面冲突,采取“柔性战略”:一是争取镇政府和村两委的支持;二是对“反对者”进行培训;三是通过宣传活动普及新的村规民约。最后终于落实了王亮女儿女婿的村民待遇。我们的体会是:

修订村规民约的过程中充满挑战,遇到阻抗时,不要激化矛盾,要找到突破口;

尽量避开正面撞击,最好方式是付出较小的代价而取得较大的效果;

改变“精神”方面的东西必须采取精神手段,而不是通过暴力和行政手段。

4、民众戏剧——妈妈和女儿的故事(2010年5月)

郭桂玲:我根本没觉得是在演戏

2012年5月母亲节,我参加了民众剧《妈妈和女儿的故事》演出。这个剧是说那些没有男孩的妈妈们所承受的压力,是根据俺们生活中的真实情况编出来的。

一起参加演出的20位姐妹,一辈子没有见过那么大的剧场,做梦也不会想到自己能登上嵩山剧院的大舞台,还有1000多观众在台下观看。没有上台之前,紧张得直打哆嗦,可是一走到舞台上,就想起自己当年生闺女的情境,真是一模一样,根本没觉得我是在演戏。我第一胎生个闺女,婆婆不喜欢,从不正眼看我。有一次俺两口去地里干活,闺女放在家里让婆婆照顾,回来时光听见孩子哭,就是找不到在哪儿。最后发现孩子蒙在被子里,脸哭得乌紫,再晚一会儿恐怕就没命了。我抱住孩子放声大哭,再也不敢呆在老家,一家三口出去打工了。

俺演的都是亲身经历,流露的都是真感情,不用咋摆捏(排练)就会打动人,第一幕开始不到10分钟,观众就鼓了三次掌。台下80%的人都哭了,不少男的也掉泪了,要是请那些正儿八经的演员来演,肯定不会这么感人。唱得再好,演得再好,那总是假的。

我觉得,把这些实实在在的事情演出来,让人们受教育,比开会讲大道理强上几百倍!可惜俺婆婆已经去世了,不然叫她看看演出就好了。

我们的表述

2010年5月9日庆祝“母亲节”大会上,20位普普通通的农村妇女登上舞台,演出了民众戏剧《妈妈和女儿的故事》,鞭挞了重男轻女的观念,使现场一千多名观众受到强烈震撼,几乎所有人都流下了眼泪。这部民众剧以最朴素的手法,在舞台上还原了真实的生活,表达了深刻的内涵,取得了“入脑入心”的效果。同时,也为我们积累了“宣传工作”的经验:

群众路线——参与性。创作这部民众戏剧时,我们没有走“编剧写剧本,导演来排戏,演员听指挥,观众受教育”的老路,而是走了一条强调民众参与的“群众路线”,由参加演出的妇女们一起编写剧本。

贴近生活——真实性。一定要来自民众的真实生活,是我们给这部民众剧定下的基调。妇女们用不着编排训练,很快就进入到自己所熟悉的故事和角色的内心世界,这样也最容易引起观众的共鸣。

自觉求变——可持续性。宣传倡导的最终目的是要推动改变,检验某个活动是否成功,仅看当时的效果是不够的,还要看它是否具有持续性效应,是否能够引起民众观念和行为的改变。

5、妇女在修订村规民约中的作用(2009-2012年)

景秀芳:妇女参政不能“等”

我不爱说话,遇到不顺心的事除了会哭,别的啥本事也没有。虽然2004年手工艺协会选我当了会长,但就是不敢当众发言。我参加过不少河南社区教育研究中心举办的培训,接受了“社会性别意识”、“团队意识”、“合作理念”等新东西,观念有了很大的转变,也懂得了“妇女组织起来力量大”。

2009年3月,我作为特邀代表参加了周山村修订村规民约研讨会,我想既然来了,就一定要替妇女说话,大胆提出了“不管是男到女家,还是女到男家,都应该享受村里的一切待遇”。这个条款后来写进了村规民约,我第一次有了当家作主的感觉,很自豪。

我还代表手工艺协会,在郝玉枝家的婚礼和改云母亲的葬礼上倡导婚俗、葬俗变革,胆子越练越大,姐妹们都说我像变了一个人。

2011年底村里换届选举。过去我们从来不关心选举的事,管他谁当都无所谓。有一天我们正在协会做绣花拖鞋,大家都动员我去参加竞选,说是村委会要有人替妇女说话,代表妇女的利益。开始我不同意,后来想这不是“个人的事”,是“妇女的事”,就表态说:“好,我去!妇女参政不能等,要主动争取!”大家当机立断,把绣花线往鞋底上一缠,说:“走,去村委会!”在姐妹们的支持下,我当选了村监委会主任。职责是监督村庄的财务、政务和落实村规民约。我既然干了就要干好,不辜负姐妹们的期望。

我们的表述

修订村规民约为妇女提供了参与社区事务的机会和舞台,她们非常珍惜来之不易的机会,在各项活动中都能积极参与、真情投入。事实证明,发挥妇女的作用,对于村规民约的修订和落实有特别重要的意义。

当然,即使是妇女自身,也不是天然具有性别平等意识。生活在性别不平等的现实中,受到传统习俗、观念、规则的制约与影响,她们也会认同一些性别歧视的 “老规矩”。但妇女们对于性别不平等的规则,毕竟有着切身体验和利害关系,容易接受性别平等意识。她们的观念一旦转变,就会积极投身于推进性别平等的变革。

我们的做法是:给妇女提供平等的参与机会,鼓励妇女发出自己的声音,重视妇女的需求和经验,保障妇女参与活动与参与决策的权利。

以往,在介绍我们推动村规民约修订的策略和手法时,我总有一种隐隐的自豪。因为在这些策略和手法中,体现了课题组成员的性别敏感、平等意识,以及对社区民众的尊重。作为外来的推动者,我们一向给自己的定位是:学习(了解农村状况,学习农民的经验智慧和变革精神)、帮送(传递外界信息、传播性别平等的理念和方法);充当的角色是“四员”(参谋咨询员、培训员、观察评论员、记录宣传员)。(杜芳琴,2009)

而这一次特意把“妇女的讲述”和“我们的表述”放在一起加以对比,是因为我意识到,即使是具有性别敏感和平等意识的我们,也有可能将村民/妇女的主体性 “淹没”在我们的“概括性总结”中。那些鲜活的、有动感的、夹带着姐妹们欢笑和眼泪的故事不见了,被几条干巴巴的“经验”所淹没。

怎样去解释这种“淹没”?不能说我们是“有意的”;那么,“无意识”或者“潜意识”的背后又折射出什么问题?这真的需要我们花时间去深深挖掘、细细梳理,同时还要勇敢、坦诚地去面对。

周山村的男性村民参加重阳节活动

三

产出:推动改变的“实践者知识”

2006年前后,在一次与杨静推心置腹的交谈中,我对她诉说自己“缺乏理论功底”的苦恼,杨静逗我:“梁大妈,想要有功底,就要‘系统地’学一些理论。”我说:“是啊!我早就想系统地去学,可是学哪一门呢?社会学?人类学?历史学?性别研究?社会工作?哪一门我都用得着啊!”杨静哈哈大笑:“梁大妈,既然无法“系统”,你就做你自己吧!”

虽然得到朋友宽慰,我自己却一直心虚,因为我非常清楚地知道:自己没有任何一种知识是“系统的”和“专业的”。一直让我羞于启齿的是,虽然毕业于名牌大学历史系,却很难凭着记忆排出中国朝代的顺序,甚至犯下把汉代人物放在清代的低级错误;虽然1985年就开始接触性别研究,被人称作“老前辈”,却至今也说不清女性主义的几个流派。

所以,在任何一位具有任何专业知识的学者面前,我都会因为自己缺乏“理论功底”、没有“学术语言”而自惭形秽;更害怕在某些场合也被人称作“专家”,宁愿别人叫我“梁大妈”、“梁草根”,反而觉得坦然、舒服得多。

我不是不愿学习,更不是拒绝理论,每当遇到指导实践、启迪心智的理论,我都是如饥似渴。为此我常常自嘲:“林彪总结的学习毛主席著作的方法最适合我:‘带着问题学、急用先学、活学活用’。”

是的,实践者与研究者有不同的领域、不同的责任,因而有不同的需求。实践者需要“自己的知识”:一种能帮助解决实践中碰到的各类问题,能够指导实践、改善实践的知识;实践者也需要拥有“自己的语言”:一种深入浅出、言简意赅、人人都能听得懂的“大白话”。而这种知识和语言,只能在不断地学习和实践中产生。

还是让我用实例来说明吧:

1、“传宗接代”的延伸与拓展

前面谈到,村民们一定要生男孩的重要理由是“传宗接代”,那么,如何认识“传宗接代”就成了我要面对的第一个问题。在此之前,除了主观地认为“传宗接代”是“落后的封建意识”之外,我对它一无所知。好在身边守着一个活的“历史文化宝库”——人称“杜文化”的杜芳琴老师。

在一次课题组集体备课的活动中,我缠着杜老师给我讲“传宗接代”,她花了一个晚上的时间,调动以往对华夏父权制的研究,一点一点地给我解析“宗”的含义,介绍“传宗接代”持久不变的原则——“经”,以及特殊情况下的灵活性——“权”。

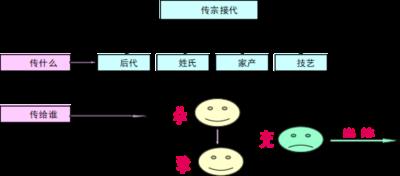

后来,为了能让更多的人听懂,我根据自己的理解,画出了一幅“传宗接代示意图”(如下图3),杜老师评价说:“复杂的家庭父权制被本土化与通俗化了。”

图3

对这个图表的解析是:“传宗接代”是父系家庭的根本制度,有三个关键性的、持久不变的运行原则:父系、父姓和夫居。这三个原则是刚性的,是“经”(指稳定的、持久不变的原则)。遵循这些原则,就是“天经地义”;违背这些原则,则是“离经叛道”。村民们在谈到“男娶女嫁”婚姻形式的时候,常常张口就说:“这是几千年的老规矩,天经地义。”

可是,现实生活总是纷繁复杂的。一个家庭如果没有儿子,为了保证父系家庭的运作,可在不改变父系原则的基础上,增加一些灵活性:如过继、收养,或者招婿来顶替儿子,为父亲接续血脉。这些灵活的措施叫做“权”(随机应变、暂时的意思)。但是,“权”虽然有一定的弹性,却只是在“权其轻重”之后采取的“权宜之计”,根本的原则是不能变的,叫做“万变不离其宗”。

这张图示虽然很直观,但要在村子里讲,还是过于复杂。于是,我又在参与式培训中,发动村民根据“传宗接代”在现实生活中的运作,画出了更为简捷的“传宗接代示意图”:(如下图4)

图4

上图4中,能够一目了然地看出,对一个农村家庭来说,有没有儿子是关键性的问题。没有儿子,血脉就会中断,家族就无法延续。

如果只是为了做研究,找到“男孩偏好”的制度性根源,再与村规民约联系起来,写出一篇调查报告或学术论文,就可以“出成果”了。但我们不行,我们的目标是推动观念和制度的改变,不能停留在“是什么”、“为什么”的阶段。研究可以搁置,行动却每天都在进行,现实中遭遇的问题是无法搁置的,不能静止在一个点或者一个平面上。

认识了“传宗接代”的来龙去脉以及在现实生活中的表现,还要继续探寻“要不要改变”?“能不能改变”?以及改变的路径是什么?杜芳琴老师开玩笑说:“梁军你太着急了,这里面的学问大着呢,你才学了5%。”我说:“先学这5%就够了,留下的95%你先装在肚子里,需要时再向你学。”亏得杜老师的肚子里有文化也有容量,没有计较我的不恭敬。后来,也有学者说传宗接代是“中国人的宗教”,是改变不了的。但我想,“要不要变”、“能不能变”不能是学者说了算,应该让身处其中的村民们发出自己的声音。

于是,在一次次的培训和交流中,我们与村民一起把“传宗接代”推演下去。下面这两张照片就是在一次参与式培训班上,村民自己画出”传宗接代“的图示(见下图5)并加以解释的情景。

图5

传什么——后代、姓氏、家产

传给谁——男孩

对“传者”有什么好处(红色纸条)——后继有人、养儿防老、财不外流、光宗耀祖、顶门立户……

对“传者”有哪些坏处(黄色纸条)——照片上这个小组写的是“一无所有、不养老人、儿孙的奴隶”,其他小组还有:老人没有住房、没有自由、老夫妻被分开赡养、儿子争家产、老人伤财又伤心……

画图时,我们是将四个问题分步提出,一次只说一个。“对‘传者’有哪些坏处” 是在大家猝不及防的情况下提出的,却像是一下子触到了参与者的痛处,当时就像是“炸了锅”,讲述了生活中的大量事例,颇有“悲愤填膺”之感,把刚刚还在津津乐道的“传宗接代的好处”推向另一个极端。

在总结各个小组的讨论时,村民们从自己绘制的图表中发现:随着时代变迁,社会变化,自己坚守的以“传宗接代”为轴心的“千年生活圈”,变成了一个“怪圈”。对于这个“怪圈”,大家其实早有感觉,只是不知道问题的症结在哪里,舍此之外还有哪条路可走。一位村民说:“都知道眼前是个坑,只能闭着眼睛跳下去!”

讨论进行到这里,可以一步步地深入了:“怪圈”是如何形成的?对村民生活的影响是什么?要不要走出“怪圈”?怎样才能走出“怪圈”?

于是,我们又和村民一起,开始从改变“传宗接代”的规则寻找突破口——改变家庭制度、修订村规民约。这时,大家发自内心地提出了一条条新的规则:男女婚嫁自由、鼓励婚居模式多样化、男女平等享有集体资源分配权利、保障女儿的家庭财产继承权、提倡风俗变革和姓氏改革……

然而,新的问题又产生了,而且是实打实的“硬性”问题——村庄资源有限,这是修订村规民约中遇到的最普遍、也是最大的难题。

2、“村庄资源”的探讨与挖掘

在村规民约中制定性别平等的资源分配规则,道理容易讲通,但现实问题却不好解决。特别是那些较为富裕的村庄,儿子女儿结婚后都不愿离开本村,而有限的村庄资源无法承载过多的人口,直接影响到村民的切身利益:留下的人越多,平均每人得到的就越少,这也是农村妇女土地问题长期得不到解决的症结所在。

我们的“解决方案”是在和村组干部的互动中一步步“生产”出来的:

解决方案

课题组:表面上看,村庄资源是现实问题,但如何看待“资源”,还有一个认识上的问题。面对有限的资源,我们首先要认清一个“法”字:村规民约不得与国家法律法规和政策相违背。我国《婚姻法》早就赋予了妇女选择婚后居住地的权利,而村规民约却强制女儿出嫁,使她们的婚后居住地选择权、土地权益受到侵害。所以,即使是资源有限,也不能以剥夺妇女合法权益为前提。

村组干部:大道理我们都懂,只是村里就这么多资源,闺女结婚如果都留在村里“抢资源”,确实没办法承受。

课题组:儿子娶媳妇也在村里“抢资源”呀,为什么一家3个儿子娶了3个媳妇大家都能接受,而两个女儿都招女婿就说她“抢资源”呢?面对资源紧张问题,为什么总是牺牲妇女的利益?

村组干部:这是村里约定俗成的规矩,“男的娶妻,女的出嫁”,几千年了,很难改变。

课题组:约定俗成的规矩也会和国家法律法规相冲突。

村组干部:国有国法,村有村规,人多地少,就得有个土政策。俺村一个出嫁女因为不给她分地,把村委会告到法院,村民们说她:“有本事你告到联合国!”老百姓抵触情绪很大,光讲“法”是说不通的。

课题组:“法”,还有另外一种解释:办法。我们能不能在遵循男女平等的宪法原则下,找出相应的解决办法?这个办法要大家一起来讨论。我想问,我们总说“资源有限”,什么是“资源”?

村组干部:土地、矿产、林业、钱……

课题组:这些都是有形的资源,还有哪些无形资源?

村组干部:信息、人才、政策……

课题组:有形资源的确是有限的,村庄应该制定一些限制措施。我们现在一起来想一些限制条件。比如“户口”,如果户口留在村里,是否就能享受村民待遇?

村组干部:不行,有人“挂空户”,户口留在村里,却不在村里生活。

课题组:再增加一条“常住”,必须在村里居住,还要尽村民义务。

村组干部:常住可以限制一部分人,但也会有人钻空子,说是在村里常住,又说外出打工了,没有办法制约。

课题组:那能不能按每个家庭的“人数”进行限制?比如不管有几个子女,只允许其中两个享受村民待遇。限制条件针对所有村民,而不要针对妇女。

村组干部:道理上能说得通,但村民接受起来还有一个过程。

课题组:任何新的东西都有一个接受的过程。在以往的讨论中,已经看到性别不平等的村规民约造成的问题,大家都说“老规矩”真该变一变了,我们要一起推动这个改变。

村组干部:我们担心表决的时候要少数服从多数,大多数村民不同意就不行,现在是村民自治,村干部也干涉不了。

课题组:其实这是对村民自治的误读误解。村民自治是“广大农民群众直接行使民主权利,依法办理自己的事情”,“依法”是村民自治的前提。有人只强调“自治”,却忽视了“依法”。所以,面对多数人侵犯少数人合法权益的时候,其实一句话就能说清楚:“少数服从多数”只是民主的形式,“内容合法”才是问题的关键。

村组干部:讨论到这里觉得心里明白多了。仔细想想,村子里还有许多荒废的“资源”——荒滩荒沟荒坡,可以开发出来分配给女儿女婿。

说闺女招女婿是回村“抢资源”,这也不对。俗话说“是鸡就有两只爪”,人家也有两只手,也会给村里带来财富,许多上门女婿本身就是“优质资源”。

“有形资源”有限,而“无形资源”是无限的,可以充分挖掘,比如对“男到女家”的女儿女婿给些优惠政策,在生产上扶助、政治上培养,支持他/她们担当村组干部等,这些都会推动村民观念的转变。

……

于是,就有了我们和村民共同制作的这幅“资源有限”图:(如下图6)

图6

对“传宗接代”与“村庄资源”的“草根版”解读,是我们和村民共同完成的。我没有能力用“系统理论”和“学术语言”加以解释,只知道这是属于“实践者的知识”,在修订村规民约的过程中是行之有效的。

举一个印象深刻的实例:

继周山村修订村规民约之后,登封市325个行政村在2010年开始推广,其中绝大多数村庄都完成了修订工作(虽然不少是“走过场”),但有21个村庄不仅不愿改变,反而把原来约定俗成的“潜规则”写进了村规民约,使之成为“显规则”,更加强化了性别不平等。如:

“多女户可以照顾一人男到女家结婚落户,享受本村村民待遇;有儿有女的家庭不能男到女家结婚落户,违约者不享受村民待遇”;“婚出男女因离婚自愿将户口迁回本村者,可暂时保留户口,不享受村民待遇,但必须接受本村计划生育管理”等。这些村庄大多较为富裕,不愿制定性别平等规则的理由就是“多数村民的观念难以改变”和“村庄资源有限”。

2010年11月,课题组成员和这21个行政村的村支书、村主任座谈(90%是男性),以上面两张图示的主要内容与他们交流,共同探讨对“传宗接代”和“村庄资源” 的认识,寻找解决问题的方法。我在现场观察,参加人的面部表情渐渐放松,眼光不再敌对,语气也变得柔和。最终达成的协议是——回村后努力去做,进不了一步进半步,进不了半步原地踏步,但一定不后退(指不能把性别不平等的潜规则正式写进村规民约)。

我知道,在“激烈的对抗者”中间能够引起这种变化,是因为他们在自己容易领会和掌握的“知识”里,不仅明白了道理,也看到了改变的路径。

四

行动者:前行路上的困惑

从1968年大学毕业,到2000年退休,我做了一辈子教师。但回望走过的路,似乎我一直都是个“行动者”,一生都在以行动促改变:无论是学生时代为追求男女平等而改变自己,还是推进性别平等以求改变社会,我总是让行动说话,不是纸上谈兵。

进入课题组,我的态度始终是积极行动,甚至可以说是“冲锋在前”,因为我觉得借助“治理出生性别比失衡”,找到了一个改变农村社会性别状况的有力且有效的切入点。在行动的“场域”中,每天都有鲜活的事情发生,每天都有挑战,都有创造,逼着我也吸引着我一路前行。

然而,5年来修订村规民约的社区行动,却在我的心头划上了一个至今未解的问号:谁应该走在这场“悄然而深刻变革”的最前列?

在我看来,追求性别平等属人类需求的较高层次,是社会发展到一定程度才提出的目标,因而在经济落后、观念保守的农村地区,推动性别平等应是最最困难的事情。

我是在马克思主义、毛泽东思想的“照耀”下(或曰灌输中)成长的一代,清楚地记得毛泽东的著名论断:“严重的问题是教育农民。”(毛泽东,1991)虽然做了许多农村项目,自以为了解、理解并尊重农民,但在潜意识中,依然存有“个体的、分散的、保守的、注重眼前利益的”刻板印象。

而相关的专家学者则不仅具备专业理论、战略眼光和性别敏感,也同时拥有相应的研究能力和培训能力,能够在这场乡村变革中起到参谋、策划、指导、纠偏等作用,是无可怀疑的推动性别平等的先锋力量。

干部则处在专家和农民之间,起着“承上启下”的作用:从专家那里接受知识和理念,再以行政力量去推动农民的转变。

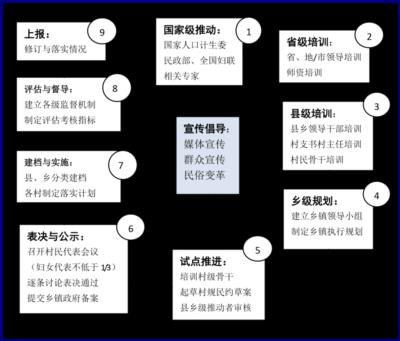

依据这样的思路,我们画出了“修订村规民约简明路线图”:(如图7)

图7

可是,在修订村规民约的实践中,却发觉和我们原来的预期大不相同,似乎发动农民比说服官员要容易得多。农民身上没有那么多枷锁,亲身感受到修订村规民约、推进性别平等带来的益处:拖了十几年的出嫁女土地问题得到解决;“两头不靠岸”的离婚妇女有了归属;没有男孩的母亲扬眉吐气,对生活有了新的希望;上门女婿参加农民大合唱,一句“上门女婿受高看,各项待遇都优先”让他泪流满面;农村老人在“养儿防老”之外有了多项选择;村干部们也觉得新修订的村规民约缓解了干群矛盾,使村庄有了生气。

我们曾在课题组制作的光盘《村规民约新修订》中写了这样的解说词:“农民中聚集着巨大的变革力量,只要找到问题的症结所在,旧观念和旧风俗就像一层薄薄的窗户纸,一捅就破;而新观念、新思想则好比烛光灯火,一点就亮!”

而在与政府部门的合作中,我们则遇到重重障碍:

对农民的刻板印象——“你们说性别平等,农民不可能接受!”

管理上的条块分割——“这一块不是我们管的事,别的部门会说我们手伸得太长!”

不断变化的工作重心——“这一段又有新的任务,暂时顾不上!”

上级考核指标——“考核的全是硬指标,你们推动的工作根本列不进去!”

……

没有政府部门的支持,修订村规民约工作很难开展,因此,我们必须努力寻找和政府工作的结合点。在许多次的碰壁之后,我们慢慢掌握了一些技巧:

“他们”出于对农民的刻板印象,觉得事情办不成——我们就用成功的事例(如周山村)去说服他们,组织培训、播放光盘、参观试点村是常用的方法。

“他们”在管理上条块分割——我们就来一个“条块整合”:和计划生育部门共同探索“治理出生性别比失衡”;和民政部门合作推进“村民自治”;和妇联联手解决“农村妇女土地问题”,推进“农村妇女参政”;和组织部门谈“基层民主建设”……,总之,由于修订村规民约的“综合性”,和每一个部门都能找“结合点”。

“他们”的工作重心不断变化——我们就在每个“重心”中找到切入点,无论是“新农村建设”、“城镇化”、“创新社会管理格局”、“维稳”、“群众工作路线”等,都能和修订村规民约找到交汇点。

这是一个博弈的过程。许多事情真的不能“非黑即白”,采取双赢、多赢的战略也许是最明智的选择。

但是很奇怪,事情做到今天,我却依然恐惧与学界对话。

恐惧被排斥——“不专业、不系统、不学术”;

恐惧被质疑——“背后的知识体系是什么?有什么理论根据作支撑?你和村民是一种什么关系?能否保持自己的客观性?”

恐惧被框定——“你们所做的事情完全符合××国家××著名专家提出的××框架!”

也恐惧自己的“大白话”被“学理性”很强的专业话语所覆盖……

在学术界,理论永远优于实践,研究者总是处在“上位”,实践者则处于也自甘处于“下位”。这种感觉让人有点不舒服,不知是我自己的价值理念造成的自身心理障碍,还是学界风气使然。

我想不明白:理论是指导实践的,但是如果没有实践的积累,理论从何而来?没有实践的验证,理论又向何而去?

最后,还是让我这个最不擅长引经据典的人引用一句名言吧:

行动对学者来说是最基本的。通过行动,经验转化为思想,思想又从下意识上升到意识,最终成熟为真理。—— 爱默生(钱满素,1996)

注释:

[1] 课题组成员来自党校、高校和妇女 NGO,是三种力量的结合:政策倡导、调查研究和社区行动。

[2] 取自课题组草根调研访谈记录,2008 年 8 月。

[3] 《中国土地法大纲》规定:“分配给人民的土地,由政府发给土地所有证,承认其自由经营、买卖及在特定条件下出租的权利。”转引自《中国农民启示录》,第 41 页,作者聂建平,江西人民出版社,2011 年版。

[4] “集体所有”是介于“全民所有”和“个人私有”之间的所有权,是公有制的一种补充形式。“农民集体所有”是中国共产党在当时历史条件下的一个创造。实际上是不完全的集体所有制,无论合作社还是人民公社,都无权处置农村土地,只是拥有土地的经营权和收益分配权。《中国农民启示录》,第 69 页,作者聂建平,江西人民出版社,2011 年版。

[5] 《村民委员会组织法》第五条规定:“村民委员会依照法律规定,管理本村属于村农民集体所有的土地和其他财产”。

[6] 村民自治章程,是在民政部门指导下制定村民自我管理、自我教育、自我服务的综合性规章制度,是更为成熟的村规民约,包括村民组织、村庄管理、社会治安、邻里关系、计划生育、婚姻家庭及社区风尚等方面的内容。由于存在制定程序不民主、不符合村庄实际等问题,不被广大村民认可。而且,《村民自治章程》普遍缺乏性别视角,使得性别不平等的潜规则得以发挥实际作用。

[7] 村两委包括村党支部委员会、村民委员会,现今又增加“村监督委员会”,也称“村三委”。

[8] “周山村妇女手工艺品开发协会”是一个农村妇女合作组织,宗旨是“增强农村妇女发展能力,活跃妇女文化生活,增加妇女经济收入,促进妇女参与村庄事务管理”。

[9] 夏林清、郑村棋老师在 2012 年 11 月 30 日与河南社区教育研究中心成员的谈话。

参考文献:

1. 杜芳琴:《悄然而深刻的变革》,河南人民出版社,2009,第 23 页。

2. 李慧英:《修订村规民约操作指南》,中国水利水电出版社,2011 年版,第 1 页,本文略有删节。

3. 《毛泽东选集》第4卷,“论人民民主专政”,人民出版社,1991,第1477页。

4. 聂建平:《中国农民启示录》,江西人民出版社,2011,第41页。

《中华人民共和国村民委员会组织法》,1988 年试行,1998 年正式实施,2010 年修订。