何以为家(四):寄生在“六合彩”上的农村大龄单身汉

“何以为家”系列四

食物主权推出“何以为家”系列专题,四篇推文分别关注新生代农民工的家庭组建、生育困境及沉迷赌博等问题。这四篇文章都指出了农民工的双重困境:出于生计需要,要在城市工作却难以留在城市,因为要成家、抚育后代、赡养父母又需要回到乡村,可是生活习惯却已经城市化。

食物主权认为,仅把问题归咎于“城乡二元结构”是不够的。新生代工友们与父母辈之间的观念分歧逐渐增大,找工作的难度和经济压力越来越大,消费花样越来越多。在这样的情况下,新生代工友们的成家成本也在增大,家庭生活的安稳性、幸福感却在减少。看上去,他们在城市和乡村会面临不同的问题,但造成这些问题的原因却是一致的:资本的压榨。无论生活在乡村还是在城市,生活的各个环节都充斥着市场竞争,生活的各个阶段,都需要钱。乡村不是避风港,城市也不是理想的目的地。

在农民工家庭与个体的困境面前,既无法寄托于市场化改善他们的境遇,也不应该把这些困境归咎于他们自身。要打破城乡割裂局面,不仅要追求制度性改革,还要积极呼吁重建城乡共同体,让农民工们不至于在劳动力再生产过程中面临着进退两难的困局。

导 语

3月21日的推文《何以为家(一) | 新生代农民工婚前婚后的变化与困境》中曾谈到大龄单身男青年会选择赌博这种消费形式来满足个体欲望。新生代农民工面临从农村“脱根”以及在城市无法立足的“双重脱嵌”状况,大龄单身男青年组建家庭失败,与此同时他们又被卷入了消费社会的逻辑中,“六合彩”这一类的赌博既能填补闲暇时间,又能给长期压抑麻木的生活带来刺激。

杜煌这篇返乡观察进一步揭示了“六合彩”在乡村盛行的原因,以及大龄单身汉沉迷博彩的可能性解释及负面影响。

作者|杜煌(华东理工大学社会与公共管理学院博士研究生)

责编|姜饼

后台编辑|童话

图片来源:网络

笔者家乡在云南东北部某县,今年回家过年发现一个值得注意的现象:部分在外打工的单身汉,一年到头辛苦上班,回家以后竟身无分文,过完年甚至还要找别人借路费才能出去打工!细问之下才知道,原来他们在外打工的同时,还在购买“六合彩”,打工赚的钱都输在“六合彩”上了。

壹

曾经风靡西南乡村的“六合彩”

大约是2003年左右,西南乡村刮起了一阵“六合彩”之风,几乎所有家庭都购买过“六合彩”,区别仅在于买多买少。作为一种博彩形式,“六合彩”抓住了人们的投机心理,其设置的购买门槛极低,仅需1元钱就能下注,隔天马上开奖,并且赔率极高,达到惊人的1:40。

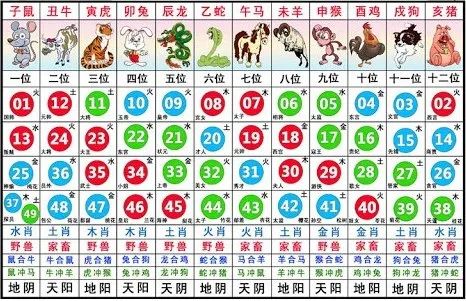

“六合彩”结合乡村广为人知的生肖属相,按照十二生肖来安排号码,一共有49个号码,对应1岁到49岁的生肖属相。庄家身份不明,只说是香港、澳门的大老板,彩票的售卖由其搭建的代理人网络负责,延伸到乡村的一般是小卖部老板。

小卖部作为村庄内部少有的公共场所,每天来来往往的人群较多,彩票开卖的时候,集中的人群往往互相讨论今天要买什么“特码”(生肖或者生肖对应的号码),定好主意以后,购买者迅速向开单人报号码以及要下的注,付钱以后购买者会得到一张单据作为领奖凭证。有的购买者嫌路远,则会在电话联系开单人,通过口头协议购买“特码”,隔天见面再来清账。

六合彩|图片来源:网络

“六合彩”将多数村民网罗进入博彩的陷阱之中。有的村民买的小,一期20-30元;有的村民买的大,一期200-1000元不等;还有的村民更是豪赌,看中“特码”以后狂掷几千元。赌博的氛围使得当时的乡村躁动起来。中了奖的欢欣鼓舞,大肆消费炫耀财富;输得惨的店面都赔光,只能外出打工惨淡离场;更多的家庭则是输输赢赢,始终沉浸在赌博带来的幻象中。

贰

官方整治,“六合彩”转入地下隐蔽发展

“六合彩”于笔者所在的村庄大概风靡了五六年。随着公安部门整治力度加大,2010年左右,村里小卖部老板被公安局抓走,行政拘留并处罚款以后,村里猖獗的“六合彩”隐蔽起来。代理人从小卖部老板转向了普通村民,声势也不如以前浩大,只有对赌博产生依赖心理的村民才会三三两两持续购买。

社交软件发展起来后,“六合彩”赌博顺势转到了线上,赌徒们的购买方式从传统的线下开单、电话报单,演变成了网上下注,“六合彩”规模缩小但监管变得越发困难。

网络六合彩|图片来源:网络

叁

“六合彩”广泛传播的社会基础

尽管官方整治力度不断加大,隐蔽发展的“六合彩”并没有就此消失。笔者就“六合彩”一词在网上检索,发现“六合彩”仍在社会留有根基。

2017年,广东警方破获一桩“香港六合彩”网络赌博案,涉案金额达11.2亿元。2023年3月,玉林一男子通过社交软件收受“六合彩”投注单,涉案赌资达556万余元,获利21万元,被玉州区检察院提起公诉。2024年1月17日,新田县公安局破获一个地下“六合彩”赌博犯罪团伙,其中,抓获犯罪嫌疑人20余人,采取刑事强制措施7人,涉案总金额将近1000万元。

“六合彩”在乡村广泛传播,离不开它制造的一个个暴富神话。时至今日,笔者还清晰地记得2004年的时候,村里一沙厂老板购买“六合彩”中了大奖,不到半个月的时间便购买了一辆新式摩托,引起村里人的艳羡。大家茶余饭后都在议论这件事情,同时开始琢磨晚上该买什么“特码”。互联网时代,“六合彩”神话越发令人目眩神迷并且大大扩大了传播范围。“44岁男子买六合彩纯为消遣,赢得近4900万巨额奖金”的视频播放次数达5万次,不知激起多少人的赌博欲望。

除了暴富的希望,“六合彩”的生肖设定具象化了博彩和人们日常生活的联系,降低了村民们对“六合彩”的认知门槛,使得下到六七岁的孩童,上到八十岁的老翁都能参与进来。“六合彩”开奖的时候,村民们不会直说开奖的是哪个号码,而是拐着弯说开了某某人。例如小张属牛,10岁,村民说“开了小张”,意思就是这期彩票的中奖号码是10岁的牛。这种联系还表现在人们热衷于交流晚上做的梦,梦见谁或者梦见什么动物都会转化成购买“特码”的依据。当大人做的梦“不准”的时候,小孩子的梦就特别受到关注。早上醒来,人们会谈论昨天晚上做了什么梦,接着就开始预测这一期的彩票会开什么“特码”。

六合彩与生肖|图片来源:网络

最重要的是,“六合彩”嵌入了乡土社会的人际关系网络中。作为村社的一份子,普通村民不会轻易举报“六合彩”代理人,公安部门介入只能依靠辛苦培养的“线人”举报。此外,售卖“六合彩”的代理人在村庄内部有着较普通村民更宽广的社交圈子,通过这个圈子,他们既能广泛网罗赌资,也能很快得到公安部门整治的消息,从而及时“收手”,等到风头过了再开张做买卖,因此想要根除“六合彩”极为困难。

肆

大龄单身汉沉迷博彩

的可能性解释及负面影响

政府严厉查处加上媒体宣传,近十年来笔者所在村庄购买“六合彩”的人数已大大减少,基本听不到关于“六合彩”的信息。然而,令笔者诧异的是,“六合彩”在乡村社会并没有彻底绝迹,它的受众范围只是不断缩小,最终定位到了一群外出打工大龄单身汉上,并将他们辛苦赚来的工资榨取得干干净净。

案例一:一男子今年47岁,和妻子离婚后留有一子,目前儿子已经成年。该男子之前在外打工,赚了些钱,2023年回村从事建筑行业,因为农村建房的人不多,一年下来工作时间只有2-3个月,其余时间就用来打麻将、买“六合彩”。据其所说,打麻将他基本没有输过,都是赢钱,但是“六合彩”赢的少,钱基本都输给“六合彩”了。他购买“六合彩”有两种方式:网上购买,赔率是1:48;找代理人购买,赔率是1:40。一期投入的赌资一般是200-300元,多的时候700-800元,最多投过1700元。偶尔能中个几期,但赚的没有输的多。仅2023年他就输了4-5万元,要是加上之前输的,据他估计应该有20-30万。春节期间,他和笔者坐上了同一班开往上海的火车,因为手机没电买不了“六合彩”,该男子表现得异常焦虑。

图片来源:网络

案例二:另有一男子将近50岁,年轻时因为赌博和妻子离婚,子女目前均已成年,家庭负担主要是建房欠债。回家时,笔者听闻其在外打工一个月收入7000元左右,几乎没有旷班,但有时候竟然连生活费都拿不出来,只能四处借钱维持生活。追问之下,才得知其有购买“六合彩”的习惯,赚的钱都输在“六合彩”上了。

大龄单身汉之所以沉迷博彩难以自拔,一个可能的解释是其泛滥的欲望长期没有受到节制,已经发展成为一种恶习难以自控。这些大龄单身汉受教育水平大多不高,只有小学或初中文凭,十六七岁开始脱离父母独立生活,因身边环境沾染上赌博的恶习在所难免。他们虽然能在家人的安排下顺利成婚,但妻子因其不成器,也难以和他走到最后。夫妻离婚以后,这些单身汉大多常年在外打工,能够劝导其戒赌的人几乎没有,因此赌博这一习惯极有可能将会伴随他们一辈子。

大龄单身汉赌博带来的负面影响,主要表现在子代婚恋上。当下农村婚姻成本已持续提升,青年想要结婚必须得有体面的房子,甚至还要有车子。这些单身汉将赚来的钱财全部散尽,对子代的支持极其微弱,子代想要结婚必须自力更生,结婚年龄势必延长。再有,家庭内部有一个好赌的父亲,这也会直接影响到子代谈婚论嫁。例如,案例一中男子的儿子已经二十四五岁,但因为家里房子太小迟迟没有娶亲。

从村庄治理的角度来看,这些大龄单身汉的家庭相对其他家庭来说较为贫困,因此在国家扶贫政策下极易被识别为帮扶对象。例如,案例二中的男子就享受到了国家的精准扶贫政策。这些有手有脚、能赚钱的人享受国家福利保障,变相鼓励了不劳而获,势必会破坏村民们朴素的公平感,使得国家福利政策进入乡村,反而助长了村里的歪风邪气,进而加大村庄治理的难度。

当这些大龄单身汉年老的时候,其子代若不能顺利结婚,那么其家庭情况就很难得到显著改善,甚至可能陷入新的贫困(例如生病)。届时国家该如何安置这些人,是继续以低保覆盖、保障其基本生活水平,还是另谋他计?这是一个值得思考的政策议题。【食物君:乡村大龄单身汉是身陷社会问题的受害者,而不是社会问题的始作俑者。我们也须站在乡村大龄单身汉的立场上思考激励志气的方法。】

—END—

文章来源:转载自公众号“新乡土”,2024-02-21

原标题:杜煌 | 农村大龄单身汉痴迷博彩,一年所赚工资竟全部输光