藏北高原上的牧业公社:如何创造安全感、获得感、可持续性 | 《乡村纪事》节选

导 语

物质的生产本应服务于人的生存和发展,但今天反而出现了反客为主地颠倒:对利润的追求凌驾于人的生存和平等之上,对市场交换的追求凌驾于生产者的内需之上,在市场中处于弱势的群体被牺牲。在这种生产关系中,人与人的劳动分工被等级化,“领导”和“群众”之间只有单向的监督关系,群众成为被管理的客体。嘎措通过三重逆转,让使用价值的生产超越于交换价值的生产,让产品生产服务于人,而不是人被异化地服务于利润生产,这是嘎措的“集体”最具魅力的所在。这三种逆转分别是:

第一,“追求公平”对“追求利润”的逆转。在劳动分配上,嘎措遵循以按劳分配、劳动均衡为原则,对于缺少劳动力的贫困家庭,集体会把他们的主要劳动力安排在工分比较高的岗位上,既保证了大多数人的劳动效益,也能惠及部分劳动力弱势家庭。这保证了生产和再生产需求的平衡。

第二,“内需导向”对“市场导向”的逆转。嘎措在畜牧产品的去向上,没有让“市场”凌驾于内需之上。其畜牧产品的大约70%用于满足社员们的需求,市场的需求是相对次要的。这种自给自足、丰衣足食的特征让嘎措的集体经济可以保持活力和可持续性。

第三,“循环监督”对“单向监督”的逆转。在集体劳动监督上,嘎措实行的不是组长对组员的单向监督,而探索出了一种“各生产组长监督组员,村干部监督生产组长,所有的人监督干部”的循环式民主治理模式。同时,村干部工资发多少,社员说了算。

这三重逆转,是嘎措探索出的不同于主流发展模式的道路,它以60年的实践探索了另一种生活的可能。尽管搬迁后的嘎措也面临着如何保持“集体经济”的挑战,但我们相信集体仍然可以发挥团结互助、再造家园的作用。

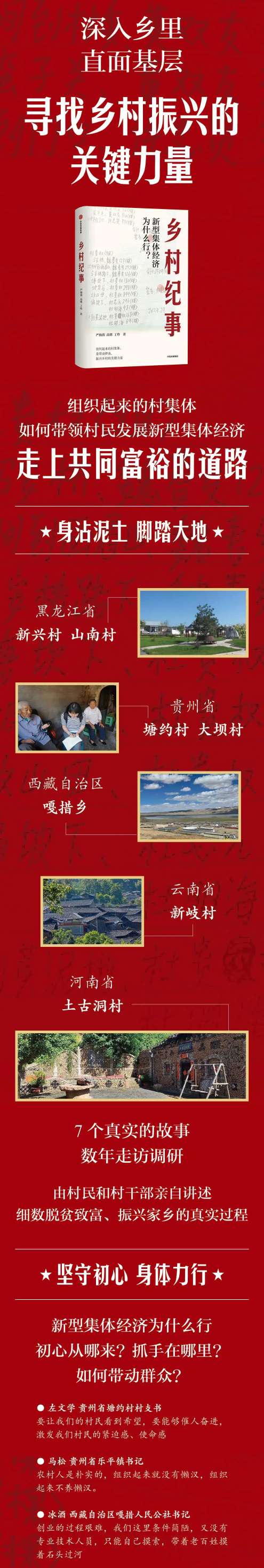

本文节选自《乡村纪事》第二章《嘎措乡:雪域高原上的人民公社》。《乡村纪事》一书的作者们扎根基层,以集体调研、集体写作的方式深入研究集体村庄,全景展示了发展新型农村集体经济的7个案例,也为当下推进乡村振兴提供了理论和实践上的参考。本号还将陆续推出《乡村纪事》第三章和第四章部分章节,敬请关注。

作者|严海蓉(清华大学人文与社会科学院高等研究所,主要研究领域为农村发展、集体经济/合作社、农业转型等)

高明(上海大学文学院文化研究系,主要研究方向为新工农文化分析)

丁玲(安徽师范大学经济管理学院,主要研究方向为集体经济、农政变迁)

责编|OZ、侯解

后台编辑|童话

第一节 走进藏北“无人区”

嘎措乡位于西藏自治区那曲市双湖县北部,辖区面积2.74万平方公里,平均海拔高达4900米,曾经被称为“生命禁区”。从双湖县再向北,沿着一条2003年建成的颠簸的沙石土路,穿行70多公里,翻越广阔的高山草原,一路所见是地鼠野兽、河湖雪山,偶尔路过一两个放牧点,牛羊成群,忙碌的牧民在帐篷里烧火切肉,做酥油,做酸奶……给苍茫的草原增添了一点烟火气息。

嘎措人民公社成立于1976年,目前共有123户,578人,分布在两个行政村——玛威容那村(简称“一村”) 和瓦日香琼村(简称“二村”)。全乡共有71名党员,3个党支部。2017年底,全乡存栏牲畜34456头,包括牦牛、绵羊和山羊。

1982年,西藏和全国其他地区一样解散了人民公社,但嘎措按照70%社员的投票意愿,保留了集体经济,至今是全自治区唯一还实践人民公社集体经济制度的乡镇。牧民以村为单位共同拥有草场、牲畜和其它生产资料,村集体对劳动分工进行统筹规划,社员的劳动和收入分配主要采用工分制。

嘎措人均收入水平历年在双湖县7个乡镇中名列第一。2016年,嘎措人均可支配收入18494元,远高于那曲地区(那区于2018年4月正式撤地设市)农村居民8638元的人均可支配收入,也高于同年西藏各地级行政区农村居民人均可支配收入。

历年来,嘎措不仅继承了人民公社时期自创的集体劳动管理制度,而且还从实际出发不定期地更新制度内容。

第二节 白玛书记与嘎措公社的前世今生

1974—2002年,白玛一直担任嘎措人民公社书记,他为嘎措乡的发展奉献了自己的一生。老书记身材高大,眼神深邃,虽略显消瘦和憔悴,但语气坚定,思维清晰。他的双手因常年 劳动而显得格外粗壮。坐在客厅沙发上向我们叙述过往的时候,他黝黑的皮肤上映着夕阳的余晖,仿佛印证了他曾见证过的光辉岁月。

1942年,白玛书记出生于申扎宗(现那曲市申扎县),家中有三个孩子,两个姐姐和他。除了60只绵羊和山羊,家里再没有其他牲畜。姐弟三人从小就给有钱人家做帮工,母亲也在别人家帮工,“用现在的话说就是保姆、下人”。那时有钱人家的牲畜极多,光羊就有1000多只,而穷人给有钱人家干活只能挣一点点钱,有时候还没有钱。

谈到解放的意义,老书记说:“解放前95%的劳力都要贡献给有钱人家,只有5%是给自己的。解放后完全不一样了,多劳多得,自己在村里、乡里干的工作,干多少得多少,工资都是自己的,不用再给别人当奴隶。”农奴的翻身不仅是经济上的,老书记还强调,“解放前没有法律,有钱人拥有无上的权力,穷人则没有任何政治权力;而解放后穷人想说什么就说什么,不用再看有钱人的脸色”。他说,解放后大家才感受到幸福生活的滋味,“如果没有中国共产党,我们穷人应该没法活到今天,当时病死、饿死、冻死的遍地皆是”。

1963年,老书记开始参加工作,担任村里的兽医。1970年左右,申扎县成立了民主改革委员会,他当选为副主任。1973年,白玛如愿加入了中国共产党,他坦言:“加入共产党就是为人民服务,这是党的原则。入党后我能为老百姓做的都做了。”1974年,申扎县开始组建人民公社,由于老书记任职期间认真负责,受到过很多表彰,工作表现得到上级肯定,因此他直接被任命为嘎措乡党委书记,负责嘎措人民公社的筹建。

1976年,为缓解畜草矛盾,老书记遵从上级安排,带领60多户群众,离开海拔较低的申扎县,搬迁至藏北无人区,也就是今天的双湖县嘎措乡。无人区廖无人烟,搬迁前,人们难以割舍故乡。尽管如此,老书记仍然带领着大家,历时三年,长途跋涉,完成了搬迁。

这次搬迁是嘎措群众,也是老书记一生中最艰难的岁月。老书记回忆,搬迁的时候,家里所有东西都要装在牛的肩背上,全部装好就用了一个月左右,之后大家开始长途跋涉,老人孩子都是靠自己走,水和火都很不容易找到。在搬迁路上,有的人受伤了,有的牲畜丢了或者病死了,但那时候大家没有心思去想辛不辛苦,只觉得活着最重要。

到了目的地,还是无人区的嘎措没有一间房,也看不到一个人。刚搬来时,大家对水源还不熟悉,有的水源有毒,不经过勘探确认的话,牛羊和人饮用都会有生命危险。从1976年扎根嘎措至今,老书记和嘎措群众花了40多年,才兴建了现在居住的房屋和100多个放牧点。不难想象,搬迁过程中有多少艰难困苦,尤其需要大家团结互助,同舟共济;历时三年的艰难岁月更锻造了老书记守护集体、奉献嘎措的决心,也让嘎措群众对集体的力量有了切身体会。

在近40年的工作生涯里,白玛书记还在那曲地区的尼玛和双湖两地担任过更高级别的职务,但他将大部分精力都放在了嘎措的工作上。在组建嘎措人民公社之初,百废待兴,老书记回忆,那时候工作条件很差、很艰苦,领导也没有车,再远的路都只能靠自己的两只脚走,就算病了也一样要工作。人民公社筹建起来后,全乡所有的牛羊等生产资料都集体化了,个人的收入按工分多少,而不是财产多寡来分配。当时一个工分是七八毛钱,2017年则是44元。

1982年,正当全西藏人民公社纷纷解散,落实家庭联产承包责任制时,上级也派来工作组向嘎措牧民群众宣传和解释新政策。在公社解散还是留存的问题面前,老书记选择让群众自己做主决策,最终嘎措群众以70%的票数比例决议:保留人民公社和集体经营方式。老书记告诉我们,当时有一个悲剧对大家触动不小:有一年,一个放牧点遭到狂风袭击,许多羊连同奋不顾身救羊的放牧员都被刮到了湖里。这让大家更加深刻地意识到,在经常性的自然灾害面前,一家一户的力量是渺小的,只有团结起来,依靠集体的力量,大家守望相助,才能共同发展。

嘎措的牧民正在放牧

第三节 高原上的牧业集体经济

在生产上,嘎措的劳动分工和管理都是依据全乡统一制定的《工分细则条例》(共254条)来进行的,但两个村各自独立核算。草场、牲畜等生产资料为村集体所有,集体以按劳分配、劳动均衡为原则进行管理和分配。每年年末,社员们根据自己全年的工分从集体获得现金分配和包括奶制品及牛羊肉在内的实物分配。酸奶和燃料(牛羊粪)则分别按人均和户均分配。嘎措的集体制度从一开始就实行男女同工同酬。

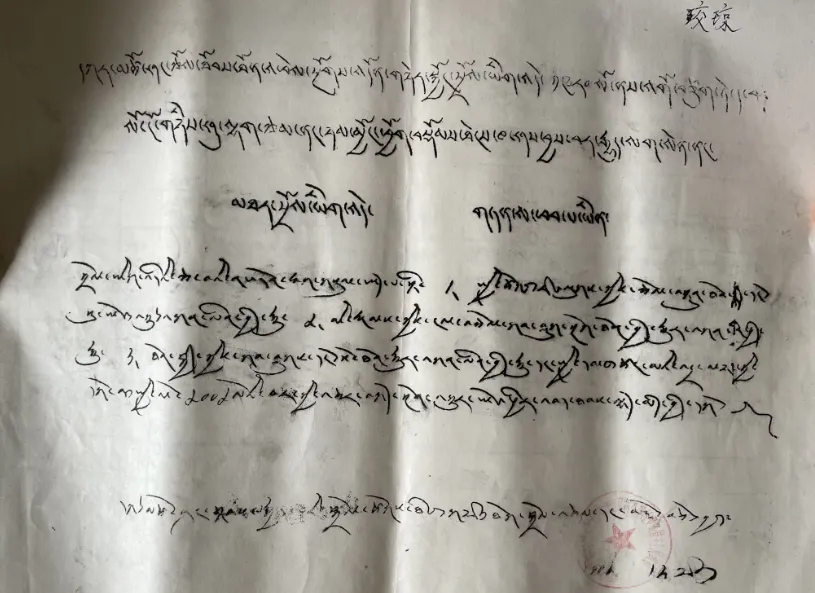

嘎措乡254条《工分细则条例》

集体制度不仅让社员多劳多得,而且还能保护生产者和生产资料,维护社员与生产资料的紧密联系。比如,如果集体的放牧点上有社员突然病倒,集体可以当天换人,既让病人养病,也使牲畜能继续得到看护,两不耽误,这是集体制度的优势。如果同样的情况发生在个体户身上,则可能是另外一番遭遇。那曲的草场有九成已经承包到户,如果个体牧民在放牧点上突然病倒,那么他就陷入了两难的选择:要么放弃自己看病就医的机会,要么放弃看护牲畜,因而损失甚至失去生产资料。在藏北草原上,如果牲畜无人看护,两个小时后,它们就可能走失,或可能遭遇野兽的袭击。

在分配上,集体会兼顾社员养老、医疗、教育等方面的需求。对于缺少劳动力的贫困家庭,集体会把他们的主要劳动力安排在工分比较高的岗位上;对于有长期病号的家庭,集体会尽量安排他们的子女学习兽医、驾驶等技术,以增加这些家庭的未来收益。与其他闻名全国的集体经济村庄相比,纯牧业的嘎措乡有它自身值得称道的特点:

第一,依靠自身的劳动力,以内需为导向。嘎措产出的牛羊肉、酥油、酸奶等产品大约70%用于满足本乡牧民的需求。

第二,针对牧业自身的特点,发展出一套精准的按劳分配制度,兼顾劳动均衡原则,既保证了大多数人的劳动效益,也能惠及部分劳动力弱势家庭。嘎措还首创为牧民提供“退休”的基本保障,同时也使他们能积极安排老年生活,继续参与力所能及的劳动,发挥余热。

第三,探索出了一种“各生产组长监督组员,村干部监督生产组长,所有村民监督干部”的循环式民主治理模式。其中,尤为突出的措施是村干部的收入由全体村民来评估和决定,将群众监督干部落到实处。

第四,既兼顾集体生产的生态化,同时也坚守周边的生态环境保护。嘎措乡地处羌塘国家级自然保护区腹地,北跨可可西里国家级自然保护区。牧民们保持着传统信仰和祖辈放牧的方式,从不轻易给牲畜施用疫苗或兽药。集体也极为严格地维护草场和周边生态的可持续性。根据国家权威部门测试,嘎措的草场资源可畜牧21万只绵羊单位,但是嘎措的畜牧总数保持在低于5万只绵羊单位,而且为保护草场,嘎措实行了严格的轮牧时间表。

与此同时,嘎措乡的人文环境也非常和谐。2017年,嘎措没有一起纠纷反映到乡里,全年实现了全乡“零纠纷”。

党的十九大提出实施乡村振兴战略。在此背景下,如何发挥乡村集体守护和统筹协调公共资源的作用?如何使留守乡村的人们安居乐业、按劳分配?如何理顺基层的干群关系,使得干部愿意接受群众监督,把群众监督落到实处?我们在调研中发现,嘎措在坚守雪地冰川的生态保护上,在按劳分配的制度建设上,在平衡生产和再生产的需求上,在群众参与式的民主监督上,都有比我们预期的还要丰富的成果。

第四节 集体经济是“大锅饭,养懒汉”吗?

集体经济如何实现有效、精准地按劳分配是人们关注的问题。

虽然保留了集体经济和工分制,但在管理过程中,嘎措乡根据生产实际,不断总结经验,更新工分细则,逐渐形成了一套按牲畜数量、产品产量、产品质量记分的方法。这套方法包含254条工分细则在生产实践中的落实,有效防止了“大锅饭,养懒汉”的现象。下面我们将从村集体、生产小组和家庭这三个不同的层面来揭示集体的生产和分配制度是如何运作的。

1974年西藏成立人民公社时,嘎措是当时申扎县65个乡镇中最落魄的倒数第一的乡镇。为了缓解畜草矛盾,嘎措的牧民听从上级政府指示,当时在白玛书记的带领下,不畏艰难险阻,从申扎县徒步400多公里、历时3年搬迁到无人区,落脚在后来成立的双湖县所在地。此后,嘎措社员们齐心协力,在几年时间里摘掉了“落后贫困”的帽子。我们问白玛书记,当年帮助嘎措人民公社打了翻身仗的189条管理细则是怎么来的,是不是参考了全区各地的经验总结来的,他的回答有些出乎我们的意料:

完全是自己想的!那时候嘎措乡信息闭塞,跟外界没有联系,这些细则都是结合本地气候等实际情况制定的,没有任何参考,完全是自己摸索出来的。

一、集体经济如何立足于内需?

嘎措乡集体经济的主要特点是立足于内需,自给自足。两个村畜产品的大约70%用于满足社员们的需求,市场的需求是相对次要的。2014年,嘎措乡注册了“普若岗日牧业发展有限公司”(以下简称“牧业公司”),这几年开始对两个村的剩余畜产品进行统购统销,如对羊毛制品进行加工、销售,其中雪地靴等产品因物美价廉而广受好评,提高了村集体在畜产品上的收益。

值得注意的是,牧业公司销售畜产品时,并没有按照“靓女先嫁”的市场逻辑,把市场凌驾于内需之上。牧业公司出售的牛羊肉是三等肉,而一等肉则留给辛苦的社员自己,突显了他们立足于内需的原则。2017年一村按工分分给社员的黄酥油、白酥油、奶渣和肉分别占该村总产量的63%、95%、89%和72%,也就是人均分到4.81斤黄酥油、3.15斤白酥油、28.67斤奶渣和207.74斤肉。这些食品一般能够满足社员家庭的需求。如果有额外的实物需求,牧民可以向集体购买,价格则远远低于市场价,如肉类0.5元一斤。

年终时,村集体在计算出收支结余后,扣除下一年的预留资金和预算资金等,就得出可实际用于全村分红的资金,再除以当年全村的总工分,算出当年的工分值。2017年嘎措一村一个工分是44元,二村是43元。

嘎措乡年底的分红仪式

二、集体如何精准地按劳分配?

劳动分工和收入分配可以说是集体经济最重要的环节。在嘎措,劳动的基本组织形式是生产小组。每年3月份,村集体对社员进行一次最大规模的劳动分工,分工周期为一年,直到次年3月份为止。这次分工后,每4个月还会有一次辅助性的分工调整。

生产小组是否能公平有效运作,是否能体现按劳分配,是集体经济的关键内容。下面我们以一个牧养产奶牦牛的生产小组为例,来展示生产小组从组成到分工、评估、奖惩、工分记录直至分配的过程。

第一,形成生产小组。为了能够相互监督,只有来自不同牧户的社员才能组成生产小组。村委会为该小组划定轮畜草场,并提供各项生产工具。

第二,村委会对该小组提出基本的产量达标和奖惩要求,包括年底交牛数量,以及酥油、奶渣、牛绒的产量等。

第三,小组内要进行管理分工,比如谁负责安排具体生产工作以及考勤,谁负责酥油保管、过秤工作,等等。

第四,每日考勤。生产小组组长负责每日在工分手册上记录每个组员的出勤情况和各项劳动分,村委会指定的干部每月要到各生产小组走访一遍,做每月汇总。每个季度,村委会领导对工分记录做一次盘点汇总。

第五,年底验收。对小组全年的各项劳动分以及小组的产出进行总结,算出全组一年的总分(10分=1个工分)。

第六,小组把全组的总分分配给各组员。

在组内分配总分时,影响组员得分的因素主要有两个:实际在岗天数和贡献度,即平时的工作表现和责任担当情况。贡献度是小组民主讨论的结果。组长在小组中担当最多的责任,所以他的贡献度比其他组员略高。如果组里有人喜欢偷懒,或有人因为年龄小或身体不太好干活效率低些,那么开民主评议时,大家对他的贡献度的评价可能较低。

实际上,每个生产小组本身就是一个劳动合作社。这当中关键的是:村集体对各组的产出有一套全面而精准的评估体制,而组内分配方案是组内成员民主评议的结果,跟每个人的出勤 情况和贡献度紧密相关。

三、以工代训,开展多种经营

2017年以前,有不少日喀则人在嘎措打工。20世纪80年代初,乡里从日喀则请来3位建筑工帮助建房,从那以后,到嘎措乡打工的日喀则人越来越多,像建房子、建畜圈、加工羊皮等一些简单的工作都是由日喀则人来做的,他们从这里带走畜产品,后来直接带走现金。然而,从2017年开始,来嘎措乡打工的日喀则人一个都没有了,时任乡党委书记冰酒说:“因为我们自己有双手嘛,这么简单的工作,又不用特别高深的技术。”2018年以来,乡里的牧业公司实行以工代训,嘎措乡牧民开始有组织有计划地学习加工、施工技术,自食其力开展多种生产活动,彻底告别了以往牧民“一直在嫌弃中长大”的历史,那时候“没人用我们的人,说牧民不会干活、懒、节奏慢……”。

2015年冰酒书记来到嘎措乡之后,接手了牧业公司,逐渐形成了以工代训以及以多种方式经营的运行模式。这一过程并不容易,从0到1的创业过程,需要多方面的条件配合,包括上级的项目批准、同行的竞争、人才的培养、风险的规避等等。用冰酒书记的话说:“创业的过程很难,我们这里条件简陋,又没有专业技术人员,只能自己摸索,带着老百姓摸着石头过河。”

2016年是牧业公司盈利最多的一年,通过建设高标准畜圈(县里的农发项目),对全县畜产品(主要是羊毛)统购统销,以及通过年底的140公里公路(从双湖县到措折强玛乡)养护项目,公司一共获利280万元。在公司成立之前,嘎措乡老百姓只会放牧,不会手工,所有的穿戴用品,包括藏袍、羊皮制品都要花高价从日喀则商人那里购买。虽然嘎措自产羊皮,但大多数老百姓盖的被子都是买来的纤维制品,冰酒书记认为这是对本地资源的极大浪费。因此,自2016年开始,公司开展了多个以工代训的项目,包括建筑施工技能培训、羊皮羊毛加工、民族手工艺品制作等,通常的做法是从外地或外省的劳务公司聘请技术人员,一个技术人员对接4个嘎措老百姓,手把手传授技术。

冰酒书记说:“这么做主要是为了帮助本地老百姓以工代训,眼过千遍不如手过一遍嘛。怎么样培训?还不如直接聘请技术人员来教大家。”

嘎措生产的雪地靴

以工代训优势十分明显,不仅吸纳了村里的剩余劳动力,还提高了畜产品的附加值,满足了内需。更重要的是,由于自治区出台新政策,要求海拔高于4800米的乡镇都搬迁至低海拔地区,嘎措乡也将不久后搬到山南贡嘎地区,而嘎措的群众世世代代以放牧为生,搬至农区势必要改变生活方式,因而提前学习放牧以外的其他技术实有必要。以工代训恰好为搬迁工作打下了良好的基础,为未来的嘎措乡培养了各类技术人才。

在牧业公司参观时,我们看到共有7位嘎措的牧民在公司学习制作羊皮手套、护膝、毛毯、藏式卡垫等,培训师是从日喀则请过来的一位年轻人,每月工资12 000元,和当地人同吃同住。此外,公司还派遣两位年轻人在县上卖酸奶、卖羊肉、学习种菜等,开拓多种经营方式。

四、共同富裕的路上,一个也不能少

嘎措一村共有72户,2017年有54个家庭投身集体劳动,领取了相应的工分收入。工分收入包括现金和实物,总体来看,54户的户均工分现金收入为13 678元,人均为7942元,其中有过半家庭的工分收入都大于3.2万元。

在按劳分配为主的原则下,集体对劳动力短缺的家庭如何进行扶持?以一村的塔尔布一家为例,2017年该家庭的工分收入为17 325元,在54户中属于最低的20%收入组。塔尔布76岁,儿子布日50多岁,身体不好,儿媳妇已去世,两个孙女都在上学。

布日是这个家庭的唯一劳动力,考虑到他的身体情况,村委会安排他参加了多种力所能及的劳动,这些劳动都不是重活儿,比如给弱势牲畜喂饲料、编织绳子和麻袋、看护出栏羊等,这些给塔尔布一家带来了将近300个工分。

除了劳动工分外,塔尔布家的老小还有福利工分。2018年起,嘎措55岁以上的老人都会享有40个工分的补贴,2018年以前的政策是男性60岁开始有补贴,以后每长一岁加0.7个工分,所以2017年塔尔布的老年补贴是51.2个工分。嘎措还给每个学生提供一年10个工分的学生补贴,塔尔布家有两个学生,因此有学生补贴共20个工分。

这样算下来,2017年塔尔布一家能够获得393.75个工分。因集体实行了劳动均衡原则,虽然布日的身体条件比较差,但在集体的安排下,他也可以从事力所能及的劳动。而塔尔布家的老年补贴加学生补贴,共71.2个工分,约占家庭总工分收入的18%。越是劳动力缺乏的家庭,劳动均衡原则和集体补贴对家庭收入的相对意义就越大,集体扶持对他们的重要性就越凸显。

第五节 一个没有“三座大山”的世外桃源

市场化改革以来,住房、教育、医疗等服务于社会再生产的民生事业,逐渐成为压在人们肩上的“三座大山”,而嘎措却在国家支持与集体兜底的双重保障之下,依托集体的力量,解决了民生难题。嘎措经验是,在集体力所能及的范围,民生事业相关产品都是公共产品而非商品,超出集体力所能及的范围,嘎措依托集体经济收支的分配与管理,通过抱团互助,抵御市场化给个人造成的高成本压力,从而为身处藏北无人区的嘎措老百姓构筑起坚实的生计安全网,也让嘎措在市场经济洪流中仿佛是一个世外桃源。

一、“小康小康,房子也要小康嘛”

从双湖县向北行驶70多公里,在草原深处一个偌大的湛蓝色湖泊附近,一排排整齐的藏式民房突然映入眼帘,这里便是嘎措乡一村,也是乡政府所在地。自20世纪70年代北迁至此,嘎措牧民白手起家,这里从原来没有一个人、一间房,到如今已建成100多座庭院、100多个放牧点,以及仓库、商店、医院、学校、健身广场、养老安置中心等公共设施和空间——好一派社会主义新农村的景象!

嘎措乡乡政府及一村所在地

早在20世纪80年代初,白玛老书记就带领牧民自己动手,建造房屋。尽管建成的都是土坯房,但嘎措牧民从此告别了常年风餐露宿的日子,开始了定居生活。虽然还有数十个放牧生产小组要逐水草而居,住在放牧点,但嘎措的两个村庄还是群众生产生活的大本营。留在村里的人,除了公职人员外,大都是老人、小孩、残弱劳力,以及从事畜产品加工、运输等其他工种的牧民。

2006年前后,西藏自治区启动农牧民安居工程,由中国石油天然气集团援建、西藏自治区建筑勘察设计院设计的藏式民房,分两期于2007年、2008年先后落成,所有牧民都从原来的土坯房搬进了新的安居房。新房平均造价为每户30万元左右,除援建资金外,牧户自筹10%,大约36 000元。考虑到当地高寒、大风、地震等自然灾害多发,所有安居房统一设计为抗震混凝土结构,外加一层玻璃光棚,兼顾采光和取暖。室内则按人口多少分100平方米和82平方米两种户型,每户加院落占地面积为200平方米左右。

当被问及嘎措为何能享受到安居工程时,冰酒书记略带谦逊地表达了个人观点:

感谢政府的援藏政策!一方面,嘎措乡作为人民公社是一个亮点,得到了当时县里珠曲书记等领导的重视;另一方面,嘎措乡从(20世纪)90年代末在人均收入上就实现了小康,那小康小康,房子也要小康嘛。嘎措乡人口和户数少、组织性强,所以上级政府以小康示范村的名义启动了嘎措乡安居工程,这才有了嘎措乡今天的新面貌。

我们从拉萨驱车赶往嘎措,一路也经过了一些相对发达和交通便利的牧村,但像嘎措这样集中、整齐、统一的新式藏房并不多见。在嘎措,新增牧民想要建新房需要办很多手续,选址建房需要经过村和乡两级同意,这么多年来,嘎措只出现过一两户私自乱建的牧民。如今,牧民们把过去的老房子用作仓库或晾晒场,来存储和风干牛羊肉等畜产品,可以说,这种集中安居不仅方便了牧民的生产生活,还大大节约了行政成本。比如要开一个国家政策宣传会,其他乡镇要费很多工夫,宣传人员要跑到分散的各个牧户居住点才能宣传到位,但嘎措吹个哨子就能在一两个小时之内把大部分人集中起来。

二、因病致贫?不存在的

嘎措地处藏北羌塘与可可西里国家级自然保护区之间,平均海拔4900米,自然环境恶劣,被称为“生命禁区”。当地群众说,旧社会的税官到双湖县以南的班戈县就止步不前了,他们形容那里是“天地相连的尽头,背上背的叉子枪都能划着天空咔嚓响”[1]。

高寒而闭塞的生存环境导致牧民容易患关节疾病,语言、精神等方面也容易出现问题,冰酒书记说:“高原疾病太多了!像关节疾病,在离乡政府二三十公里的二村,从山上下坡的时候刚好能看到村庄全貌,早上七八点钟的时候大家会出来倒马桶,你会看到好多都是残疾的,拐来拐去,像企鹅一样,那是最伤心的情景!”

如何应对严酷的疾病困扰与高昂的医疗成本,是嘎措一直面临的重大问题。北迁初期,乡里只有两名赤脚医生,1984年以后乡里才有了经过县级及以上地区机构培训的现代医务人员。1986年乡卫生所正式成立,逐步发展至今,基本能够缓解和治疗乡里牧民的一般疾病。牧民看病享受国家“新农合” 政策,参保率为100%,除了建档立卡户、五保老人外,每人每年自缴部分交20元;看病所产生的住院费用全部报销,但门诊费、检查费、非报销范围的药品费等还需要牧民自己承担。因此,虽然“新农合”政策极大减轻了牧民的看病负担,但仅靠该政策仍然无法确保牧民有较为积极的就医意愿和良好的就医条件。

在此情况下,嘎措于2016年设立了集体公益性基金——医疗救助基金,用于兜底和填补国家政策优惠范围之外、需牧民自行承担的医疗服务与救助费用,包括不予报销的医药费,牧民看病的路费、住宿费等额外费用。医疗救助基金设立在乡政府财务室,经费来源一部分是乡政府向上级部门申请的专项资金,一部分是乡牧业公司的集体资金。刚开始基金一共有46万元,到我们调研的时候已花了将近20万元,所以当时乡里准备想办法再往里补贴一些资金,比如每年从牧业公司收入中拿出3%~5%放进基金中。书记说:“不然的话哪天用完了就不行了。这两年,嘎措乡已经有43个老百姓通过医疗救助基金到拉萨和北京看病,还有驻村干部陪同,今年(2018年)年初就有8个牧民享受得益了。”

设立医疗救助基金的主要目的“一是减轻群众的资金压力,二是方便组织群众,有了这个基金后,乡里也不用担忧从哪里出钱或者怎么帮助群众了”。此前,为救助一个有心脏和肺功能疾病的孩子,乡里安排驻村干部陪同孩子去内地看病,在拉萨待了7天办好手续,又到北京找专家进行治疗,住了20多天,挽救了一条生命。即便是像关节炎这样难以治愈的慢性病,“乡里也组织过20位牧民去温泉进行疗养,费用都从基金报销”。

2016年的时候,不管是贫困户还是富裕户都可以申请医疗救助基金;从2017年开始,医疗救助基金优先病情严重的、贫困的牧民,去哪一级医院进行治疗需经乡里研究决定。

除了分担牧民的就医费用,集体还鼓励病人积极就医。很多牧民生病后的第一反应不是就医,而是忍,这一方面是因为看病本身的花费高,另一方面还因为看病所耽误的工分高。为打消牧民因看病耽误工分的顾虑,嘎措乡卫生所有上门服务的规定:“如果不是特别严重的病患,我所竭尽所能到牧场看病,使牧民群众的身体健康和年终收入切实得到保护。”

嘎措牧民已经习惯把集体当作保护和依靠,“有事就找公社”。干部有时候一天要处理牧民的上百个电话,都是解决牧民在生产生活中遇到的难题。新闻报道中记载过这样的案例:嘎措乡牧民顿珠江才在放牧时,突然腹部疼痛难忍,自己硬扛了一阵仍没有好转,他联系了村集体,村集体立即更换放牧人员,并在第一时间安排人陪他前往拉萨进行手术。“如果没有人民公社这个大集体,也许我的小命早没了。”聊起这件事情,顿珠江才庆幸不已。[2]

三、读书,仿佛是集体安排的一项“任务”

集体经济的优势还体现在教育扶持上。2018年,嘎措乡在校学生人数达132人,包括幼儿园25人,小学54人,中学37人,职校4人,大学12人(本科11人、研究生1人),占总人口的23%。其中,九年义务教育阶段入学率为100%,这一点嘎措在20世纪80年代就已经做到,而县里其他乡镇到今天都无法做到。这是因为在其他乡镇,如果家里劳动力少,那么家长更倾向于让孩子放羊而不是上学,从而分担全家的劳动压力。但是在嘎措,集体对教育事业非常重视,书记说:“集体不会分配劳动任务给学龄儿童,适龄儿童必须要去上学,只有完成九年义务教育后,才有资格来集体接任务、挣工分。”

为鼓励上学,集体还给每名学生提供一年10个工分的补助,仿佛读书是集体安排给学生的“任务”一样。除了工分补助外,地处偏远的嘎措还为在外读书的学子提供交通帮助,比如只要有三个以上的学生要去拉萨上学,或者放假从拉萨回乡,乡里都会派车免费接送。而其他乡镇就很难做到这一点,最多送到县里。

在二村,德庆旺姆(村妇联主席)的父亲被县里树立为教育典型,因为这家出了几位大学生。德庆旺姆有三个哥哥,两个妹妹,两个弟弟。德庆旺姆在拉萨的西藏藏医学院职高毕业后,于2013年返乡,担任二村的妇代会主任,就在我们调研的几天前被选举为妇联执行委员会主席。大哥是全乡唯一的研究生,本科就读于延边大学,我们调研时在韩国首尔攻读社会福利专业的硕士学位;三哥大学毕业后考上了乡镇的公务员;还有一个妹妹在林芝的西藏农牧学院读书。“在教育资源匮乏的双湖县,嘎措的孩子们有集体这么给力的教育扶持,是幸福的。”

四、家有一老,如有一宝

在我国很多农村地区,经常看到的情况是,一个老人随着他的年纪增大,身体渐弱,挣钱能力越来越差,因而在整个家庭中的地位也越来越低,甚至陷入被子女否定与自我否定的痛苦当中,贫困、独居、空巢、自杀等现象屡见不鲜。如何对待老人,的确考量着一个社会或社区的文明程度。与一些农村老人“没人管”的生存状态相比,嘎措的老人在集体的照管之下,不仅享有基本生存权益,也有实现自身价值的机会。

嘎措老人基本生存权益的保障来自两个方面:一是新型农村社会养老保险,二是集体实施的牧民退休制度。如前文所述,嘎措实行按劳分配,即按工分分配现金与实物,按劳分配虽然能够激发大家的劳动积极性,但同时在有无劳力、劳力大小存在天然差别的情况下,光有按劳分配并不能保证真正的平等,尤其是老人在劳动能力变弱或丧失劳动能力之后,其基本生存权益仍然需要得到保障。也因此,早在白玛老书记在任时,嘎措就实行了牧民退休制度。

退休牧民和年轻人

在嘎措乡牧业公司参与劳动

当被问及为什么会有这个制度时,老书记感慨地说:“我们都是一起经历过那些年的,老百姓从申扎北迁到这边来不容易啊,几十年在这边,所有的草场建筑都是他们建造的,现在他们慢慢老去,不能参加劳动了,但是整个嘎措都是他们那一代打造的。这个制度提出之后,老百姓那个接受度啊,非常高!”从老书记的神情和话语中,我们深深感受到他对那一代人生死之交般的牵挂,也深刻理解了集体为什么会在他们老去之后,还想方设法去认可他们的价值、保障他们的生活。

从2018年2月开始,嘎措牧民只要到了55岁,都会成为退休牧民。不算实物,仅现金补助,按2017年一个工分44元计算,牧民55岁时的老年补助为40个工分,即1760元。并且随着年龄的增长,这一数字还会增加。2018年两会期间,全国政协委员张亚忠提出,工农兵学商都是职业选择,既然其他行业有退休,也能转业,农民作为第一产业的从事者,也应当与其他行业一样有退休或转业[3]。当时这一提案让很多人心潮澎湃,而嘎措牧民早已享受到了退休福利。

嘎措的牧民退休制度不同于城市职工的“全身而退”,在嘎措的集体意识中,养老与劳动并非相互对立的。虽然原则上55岁以后可以不参加集体劳动,但在身体条件允许与自愿接受任务的前提下,嘎措牧民还可以继续参加适当的劳动。此外,乡牧业公司的“以工代训”,虽然主要目标是有计划地培养年轻人、储备技术人才和吸纳剩余劳动力,但同时也发挥着均衡劳动、照顾弱势群体的作用,因此也给一些愿意劳动的退休老人提供了劳动机会。

比如牧业公司的七个劳动人员中,有两位是退休老人。其中一位64岁,来自一个四口之家,是个贫困户,他平时身体还行,也愿意到集体中干点事情,于是集体就安排他到牧业公司上班,学习羊皮加工技术,与乡干部一起在乡里食堂免费就餐。我们见到他的时候,他正在认真地将羊皮裁剪成马甲形状,以便交给下一道制作工序,别人说他是“真正的活菩萨,特别认真,不会偷工减料、不会偷闲”。另一位老人则长期一个人在家,说:“孤苦伶仃不知道要干啥,白天又经常没电,不能看电视,不如到这里做点手工艺,自己也轻松,动一动对身体也有好处,一天多多少少也能挣点工分嘛。”

我们曾经过二村铁匠工作的地方,门口有两位老铁匠,他们见到书记就立马跟书记抱怨说,铁匠生产小组接到本乡和其他乡的订单不少,但村里就是不给他们买材料、安排任务,认为他们年纪大了,想取消这个工作小组。但是他们认为自己还可以干,而且手艺应该传承下去,所以希望书记能让村里给他们派些年轻人来把这个手艺传下去,否则他们心里不安。书记说:“这些老头子都挺好的,有一种我还能干得动、我就要继续为人民服务的精神。”这种积极向上的养老心境令我们深受触动,让人不禁想起“家有一老,如有一宝”的古训。

当然,嘎措也存在孤寡或失能老人无人照料的情况,对此乡里专门建了两个养老安置中心来安置这些老人。一村有两位孤寡老人,都是女性且已年过古稀。其中的一位老奶奶有一个女儿但已外嫁,她不仅能够生活自理,还每天坚持诵经拜佛、阅读学习党政材料,我们去探访的时候她还主动给我们展示她的学习成果;另一位老奶奶下肢瘫痪多年,常年卧床,生活无 法自理,乡里安排了专门的看护人员轮流看护,看护一天给0.6个工分。从20世纪80年代以来,嘎措一直都是这样,“集体没有因为老人体衰而歧视、否定和抛弃他们”,反而在保障他们基本生存权益的同时,让他们有空间继续发挥余热,体现自己的价值。

牧民们正在剪羊毛

第六节

好干部重要,还是好制度重要?

长久以来,人们对集体经济的一个习惯性诟病是:集体经济都是靠能人,缺乏可持续性。如果这个能人不在了,集体经济就会垮掉。那么在嘎措,有没有“人亡政息”的问题呢?我们又该如何看待干部和制度的辩证关系,到底是好干部重要,还是好制度重要?

一、工分细则怎么定,不是干部说了算

今天嘎措执行的《工分细则条例》(以下简称《条例》)是嘎措干部和群众40多年来逐步创立和完善的制度成果。关于《条例》的创立过程,我们有着强烈的好奇心,总是问为什么会有这样或那样的措施,对此,白玛老书记总是毫不犹豫地回答:“一切从实际出发!”在人民公社时期,《条例》的产生源于公社集体经济运行的实际需求;20世纪80年代后,在全国绝大部分地区解散集体经济的环境下,嘎措不仅没有放弃集体经济,反而与时俱进不断完善《条例》,使得《条例》更加精准地落实按劳分配。

《条例》的更新并不是干部说了算,每隔一两年,嘎措都要召开全乡群众大会和人民代表大会,根据群众意愿,对《条例》做一些增删、修改或调整。在召开全乡人民代表大会之前,每个代表都要在自己的亲朋好友、左邻右舍中征求和汇总意愿,最后在全乡人民代表大会上进行讨论,确定更新方案。

更新《条例》涉及的内容非常细,更新的主要目的是根据实际情况,使《条例》能够更加精准地落实多劳多得、兼顾劳动均衡的原则,既保障公平公正又能调动劳动者积极性。比如1984年以前,《条例》规定,按劳动日来计算工分,只要你今天去了放牧点,就和其他到岗人员有一样的工分,不管你放的是200头羊还是1000头羊;后来《条例》改成了按放牧数量和牧产品产量(如酥油的重量)来计算工分,使多劳多得的原则落实得更加精准。再比如,以前放牧点上的牛羊不管有没有走丢或者被野生动物杀害,放牧人都没有损失,而现在如果少了牛羊,放牧人就要被扣工分,目的是保证放牧人对所放畜群更加负责。又比如,由于放牦牛、挤羊奶等工种的劳动强度大,愿意干这些活的人比较少,因此每开一次群众大会,都会适当增加这类工种的工分。

二、干部工资发多少,群众说了算

在历年的集体经济实践中,嘎措还摸索出一种循环监督模式:各生产小组组长监督组员,村干部监督生产小组组长,群众监督村干部。在这一监督模式中,尤其可称道的是群众监督村干部这一环节:村干部将基本工资全部上交给集体(其他的绩效收入、奖励补贴等可自己留用),年终全民通过评议决定干部的工分等级,干部根据评议的工分等级获得他/她当年的收入。

以二村的村党支部第二书记扎西桑珠为例,他拿到的基本工资要全部上交给集体。到了年末,二村的所有劳动力按工分多少排名,比如拉姆第一名,共挣得5000个工分;措姆第二名,共挣得4500个工分……这样一直排下来,通常要排到第11名,工分也就分为11等。然后村集体召开全民会议,以无记名的方式给二村的6名干部投票。如果群众觉得扎西桑珠全年的工作表现优异,就给他投一等;如果群众觉得他工作做得不够细致认真,就给他投二等或三等;认为他做得很差就投更低的等次。最后,将群众的投票加以汇总,半数以上的票投了几等就定为几等。假设一半以上群众投了扎西桑珠一等,那么他最后得到的工分就和第一名拉姆一样,他将按拉姆的工分来分得现金和实物。

嘎措年底的分红仪式

通常来说,村干部们按照群众投票决定的工分所得到的收入比国家发的基本工资要高,因而村干部们对于群众决定村干部工分的民主监督机制从未有怨言,他们不会因上交给集体基 本工资而遭受经济损失。

在老书记领导时期,集体文化、日常性的思想教育也有利于干群关系的良性发展。当时,人民公社开展过很多的思想教育活动,平均每周举办一次意识形态方面的会议,主要是教育干部和群众要爱公社,爱国家。那时候有个口号叫“以公社为家,以牲畜为儿子”。此外,党员每年年底要进行一次自查自纠,党员年初要做出具体承诺,到年底的时候,集体会召开群众大会检查他们的承诺有没有执行到位。今天,集体制度仍在持续,然而集体文化和集体思想教育却颇为凋落了。老书记说出了他的看法:

在那个时期,老百姓第一个是比较喜欢学习,第二个是只要开会,每个人都会发言,表态欲望强,会毫不犹豫地说一些,比如说为整个集体的发展提一些意见。不像现在畏畏缩缩的,有些话敢说不敢说的,那时候所有社员都会发言,那是非常好的,现在做不到。

老书记的见解说明,集体体制保持长期可持续性不仅需要一个有效的经济管理制度,也需要与之相适应的集体的思想和文化。今天,集体制度仍在持续,然而集体文化和集体思想教育却有待重建,也正在重建中。

三、新生代干部如何继往开来?

嘎措乡时任书记冰酒是一位“80后”,毕业于西藏大学,西藏自治区山南市贡嘎县人。2015年11月,冰酒开始担任嘎措乡乡长,2017年9月升任乡党委书记。冰酒书记中等身材,热情幽默,汉语说得很流利。平常他总是烟不离手,虽然外表有些不羁,喜欢说笑,但做起事来却很周到细心。作为一名外来干部,冰酒书记是如何适应集体体制的,作为嘎措集体经济 的领头人,他又做了哪些开创性的工作呢?

在走访期间,我们发现,村民不论男女老少,见到冰酒书记都亲切地和他打招呼、拥抱,向他倾诉家中的琐事,反映村里的境况,完全没有把他当一个外人,而是真心地喜爱他、尊敬他。

那么,他有没有碰到过难“对付”的村民呢?冰酒书记虽然年轻,但基层工作经验丰富,在遇到比较难“对付”的村民时,没有选择绕着走,而是经常和他们斗智斗勇。

在嘎措一村,一对夫妻离异,丈夫带着大女儿搬到二村生活,并重新组建了家庭。妻子拉珍(化名)和小女儿卓玛(化名)在一村生活,是一村的贫困户。不幸的是,拉珍有精神障碍,情绪不稳定,容易和人发生口角。卓玛2014年中学毕业后,生了个女儿,拉珍便将她和外孙女锁在家里,不让卓玛干活,也不让她出门。正因如此,她们家经济更加拮据,是嘎措乡最贫困的牧户之一。冰酒书记了解到情况以后,认为这样不行,必须让卓玛继续读书、上职校,毕业以后好给她在村里安排工作,让她挣工分。为了让卓玛能继续上学,书记和拉珍来回沟通了许多次,“斗”到最后书记终于“赢”了,拉珍同意让卓玛出去读书。

如今卓玛从职校毕业,又继续读中专。在“斗争”的过程中,书记耐心诚恳的态度赢得了拉珍的信任,拉珍对书记不再有隔阂和戒备心。别的干部进不了拉珍家的门,但是书记可以。书记不时去她家坐坐,帮她看看存折上的存款数目,提醒她不要乱花钱。书记还做通了大女儿的工作,让她回来和母亲、妹妹一起生活,并把她安排在工分最高的放牧点上。慢慢地,拉珍的精神状态和全家的物质生活条件都有了好转。

在冰酒来到嘎措乡之前,乡里的干部可以享受一些额外的福利,比如每年年底,干部每人可以分得8只羊、1头牛、15斤奶渣和20斤酥油等实物福利。如此一来,20位左右的乡干部每年光羊就要消耗掉一两百只,这是个不小的数目。2016年,冰酒在担任嘎措乡乡长的第二年就召开干部职工大会,将此福利取消,干部们若要吃牛羊肉必须按双湖县市场价格——而不是集体给社员的内部价——向公社购买。冰酒书记认为:“老百姓一年到头那么辛苦,干部不能占群众的便宜。国家给我们的工资不低,想吃完全可以买嘛。”从此,这项干部福利终结了。

调研中,我们观察到哪怕在放牧点上吃了一杯酸奶,冰酒书记也要自己付钱。在工作中,他始终践行着“不拿群众一针一线”的党员优良作风,没有拿过公社的一斤肉、一斤酥油,这也让两个村的干部和群众更加欣赏他、信任他。

冰酒书记心疼辛苦的百姓,遇到灾情险情,畜群受野牦牛、棕熊袭击等突发事件,他也是第一个赶去处理,帮助受灾群众,安抚放牧人员情绪,等等,用某位驻村干部的话来说,“乡里的事情,都是书记在管”。我们在其他地区调研时,有干部在,群众往往不敢说话,但在嘎措,有冰酒书记在,群众更加畅所欲言,相互信任的干群关系可见一斑。

四、干部与制度的辩证关系

自2002年白玛书记退休至今,嘎措乡一共经历了7任书记。关于干部与制度的辩证关系这个问题,我们同白玛和冰酒两位书记先后进行了讨论。白玛书记最有发言权。据闻,白玛书记年轻的时候体格强健,力大无比。他文能辩领导,武敢斗棕熊,在一穷二白的年代,带领群众将嘎措人民公社打造成高原上的幸福家园,名满整个西藏自治区。老书记只是谦虚地说:“不是说我那个时候怎么能干,但是我这一生真的是奉献给嘎措人民了。”其实,嘎措人民公社的集体制度、工分细则是由他和得力班子一起起草、修改、制定的,后来在实践中不断完善,比如由公社赡养的养老制度就是老书记提出来的,这一牧民退休制度在当时乃至今天都十分先进和人性化。

在谈及干部与制度的辩证关系时,老书记打了一个很形象、很到位的比喻:

假如人民公社是一辆汽车,领导就好比发动机。人民公社(这辆车)能不能很好地运行,最主要在于有没有一个好的领导班子。与此同时,制度也是很重要的,二者相辅相成。如果领导没有积极性和责任心的话,不管有什么样的制度,人民公社还是搞不了;但是(如果)领导特别有能力,特别能干,却没有一个详细的制度的话,也是不行的。

嘎措两个村的差异似乎正说明了“领导就好比发动机”的见解。我们发现嘎措乡两个村虽然制度一样,但是二村相较于一村,集体感更强,只有两名脱离集体的单干人员,大大少于一村的37名。在每季度分工时,二村总是快速有效地完成,很少需要调整,但一村领导总要做很多人的思想工作才能将工作安排下去,许多人不愿意被分配到比较辛苦的工种。这些情 况会影响集体经济是毫无疑问的,那为什么会有这些现象呢?

白玛书记认为,主要原因在于一村的村领导缺乏集体意识和责任心,因而就没有办法和手段去控制单干和不服从分配的人,老书记说:“村领导可以认真地去开展思想工作,努力去说服那些人,如果是一个没有责任心的领导,根本不知道怎么去教育这些人,他想不出思想教育的内容。出去的人越多,人们就越不把领导当回事。”

总之,老书记认为,集体经济最核心的问题是领导,是组织人员,一个好的领导团队是实现集体经济健康发展的关键,要将制度真正地落实下去。

冰酒书记也承认领导的重要作用,作为一个“80后”,作为一名外来干部,他“邂逅”了嘎措的集体经济,并逐渐认识它、认同它,为它努力。或许是因为有这样的经历,冰酒书记说:“我觉得制度比干部重要,只要有扎扎实实的制度,领导虽然没什么能力,但是大家都能把制度贯彻落实的话,就行。没有一个好的制度,领导能力再强也不行。”

从对两位书记的访谈和嘎措乡的变迁中我们可以发现,领导团队、制度和文化是引导集体经济走向成功的“三驾马车”,三者相辅相成,缺一不可。一个优秀的领导团队是一个良好的发动机,能驱动制度发挥最大的作用;一个好的制度既能保障社会公平,也能使得干部愿意接受群众监督、把群众监督落到实处,让干部愿意为人民服务;与此同时,平等合作、富有凝聚力、关爱集体的团体文化是集体经济能吸引人、留住人的必备法宝。

在老书记的记忆里,集体文化是这样子的:过去老百姓的日子虽然过得清苦,但是老百姓的心情是非常好的,上进心、积极性都特别强。一年四季,老百姓最高兴的日子,并不是年终分红的时候,而是入秋剪羊毛的那几日。每到此时,所有老百姓都聚在一起,一边剪羊毛一边唱劳动歌,剪完了还有很多娱乐活动,包括体育竞赛、民歌比赛等。大家宰杀牛羊,吃上当年的第一块新鲜肉,做酥油、奶渣,喝青稞酒,男女老幼一起分享最丰盛的食品。

这样的集体是令人向往的,也是值得嘎措群众去珍爱、维护的。

丰富的集体文化活动

第七节 未来的挑战

嘎措在自己有限的资源条件下,使得老有所养、幼有所教、病有所医,已经尽可能地落实了党的十九大提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总要求。

然而,嘎措未来也面临着一些挑战。嘎措有“谁来放牧”的担忧。近些年,越来越多的年轻人受城市的吸引离开了乡村,导致长期在放牧点的牧民60%都是中老年社员。此类情况让有些人有“后继无人”的担忧,而这也是全国农区和牧区普遍面临的问题。

对于嘎措,此类问题的解决可能需要在嘎措集体文化的重建中引入年轻化的因素,为年轻人创造存在感。此外,全乡共有39个劳动力脱离集体,其中一村37个,二村2个。从一村和二村的情况看,二村的领导班子比较团结,社员分工协作比较容易。因此,两个村子脱离集体的劳动力数量对比悬殊并非巧合,这与两个村集体凝聚力存在差异有直接相关性。

嘎措自身还面临着如何保持“集体经济”的挑战。2020年,嘎措乡民经历了再一次的搬迁。上级政府下达“高海拔生态搬迁”的指示,他们新的落脚点在山南市贡嘎县的农区。这将带来两重挑战:一是牧民们能否适应农区的生产和生活,二是集体经济能否得到保留。

在搬迁后的生产生活中,我们相信集体仍然可以发扬团结互助的精神,发挥再造家园的作用,也只有集体的力量才能让牧民们更顺利地实现从牧业到农业的转型。

乡村纪事:

新型集体经济为什么行?

作者:严海蓉 高明 丁玲

书号:ISBN 978-7-5217-6416-1

出版时间:2024年10月

—END—

文章来源:节选自书籍《乡村纪事》第二章《嘎措乡:雪域高原上的人民公社》,严海蓉、高明、丁玲著,中信出版集团2024年10月出版

注释:

[1]程云杰,唐召明 . 世界屋脊上坚守的游牧人家[J]. 中国西藏,2018(2):29—31.

[2]扎西班典 . 双湖县嘎措乡:“不毛之地”上的小康蓝图[EB/OL].(2015-08- 05)[2015-08-05 ].

http://cpc.people.com.cn/n/2015/0805/c397848-27416737.html.

[3]张磊 . 张亚忠委员:建议对农民实行退休转业补贴[EB/OL].(2018-03-04 ) [2018-03-04 ].

https://www.rmzxb.com.cn/c/2018-03-04/1978738.shtml.