草畜双包带来的问题,藏北高原的这个乡解决了

20世纪80年代中期,中国牧区按照农区承包责任制的模式,实行了“牲畜作价归户”和“草场使用权归户所有”的大规模改革,以期提高牧业生产效率,保护草原生态。可是二三十年过去,已有大量案例调研发现牧民生计出现了大幅度下滑,且草场退化日益严重,抗灾护畜之力甚为单薄。例如,内蒙锡林郭勒盟某旗上世纪80-90年代贫困户最多154户,2006年贫困户达到1480户,增加了近10倍,占全旗牧户总数的近30%。20世纪90年代初,北方草原退化面积约为51%,到90年代末,这一数字上升到62%。2006年锡盟部分地区沙尘暴连续刮了64天,那一年一个旗的贫困户一下子增加了1000多的牧户,其中一个嘎查的105户牧民有50户在风灾中成了无畜户。

面对单干牧业带来的效率低下、生态恶化以及牧业生产困难等问题,不少学者指出,牧民的合作而非离散对草原管理和牧业生产更加有效(详情参见范明明老师和崔延虎老师的讲座《范明明:阿勒泰很美,但这里的草原却在频遭沙尘》;《崔延虎:当牧民不再游牧······》)。在现实中,也有调研发现:西藏双湖县嘎措乡的牧业集体经济实践,是可以应对草原上一系列困境的良策。

让我们将目光转向海拔4900米的青藏高原——生态环境更加脆弱的嘎措乡。嘎措至今仍是西藏唯一实践人民公社制度的乡镇。这里的农村人均可支配收入接近两万元,位居全区前列。嘎措不仅率先推出了牧民退休制度,开创了循环式民主治理模式,还设立了医疗救助基金,集体经济在这里发挥了巨大作用。更令人称道的是,嘎措乡极为严格地维护草场和生态平衡,其畜牧总数始终保持在草场资源可承载量的四分之一以下。这些显著成就,无一不归功于集体制度的支撑。

集体制度的优势在于,它不仅让社员通过多劳多得享受劳动果实,还提供了生产者与生产资料的双重保障,确保人与草场、牲畜的紧密联系。如果牧民在放牧时突发疾病,集体会立即安排他人接替工作,既保障了病人的恢复时间,又不耽误牲畜的照料。在分配方面,集体还兼顾医疗、养老和教育等方面的需求,确保每个家庭都得到适当支持。对于劳动力不足的家庭,集体优先安排他们从事工分较高的工作,帮助他们增加收入,真正做到共同富裕。

通过草场资源的统筹使用以及牧业生产的组织化和有效分工,嘎措乡成功应对了市场化的挑战,不仅产出和生产力维持在较高水平,实现了相对公平的按劳分配和劳动均衡,而且避免了广大牧区普遍存在的超牧问题,维持了草原生态可持续性。今天的推文总结了嘎措40多年的实践和经验,或可为牧区发展走新型集体化道路提供一个有力的版本。

作者|丁玲、严海蓉、戚莉霞

责编|Ripple

后台编辑|童话

嘎措牧民居住区航拍

视频来源:食物主权志愿者拍摄于2024年8月

一

引 言

嘎措乡位于西藏那曲市双湖县北部,面积2.74万平方公里,那里平均海拔高达4900米、曾经被称为“生命禁区”。从双湖县再向北沿着一条2003年建成的沙石土路,翻越70多公里的高山草原,一路所见,地鼠野兽,河湖雪山,偶尔路过一两个放牧点,牛羊成群,忙碌的牧民在帐篷里烧火切肉,做酥油,做酸奶……给苍茫的草原增添了一点人烟。

嘎措人民公社成立于1976年,目前共有123户,578人,分布在两个行政村,玛威容那村(简称一村)和瓦日香琼村(简称二村)。1982年,西藏和全国其它地区一样解散了人民公社制度,但是嘎措按照70%社员的投票意愿,保留了集体经济体制,至今是全自治区唯一实践人民公社制度的乡镇。

嘎措乡乡政府和一村全貌︱图片提供:丁玲

在生产上,嘎措两个村的劳动分工和管理都依据全乡统一的254条《工分细则条例》,但是两个村各自独立核算。草场、牲畜等生产资料由村集体所有,集体以按劳分配、劳动均衡为原则。每年年末,社员们根据自己全年的工分,从集体获得现金分配和包括奶制品及牛羊肉在内的实物分配。但是酸奶和燃料(牛羊粪)则分别按人均和户均分配。嘎措的集体制度从一开始就实行男女同工同酬,其人均收入水平在双湖县的七个乡镇中历年名列第一。

集体制度不仅让社员们多劳多得,而且还能保护生产者和生产资料,维护社员们与生产资料的紧密联系。比如,如果集体的放牧点上有社员突然病倒,集体可以当天换人,既让病人养病,同时也使牲畜继续得到看护,两不相误。这是集体制度的优势。那曲的草场有九成已经承包到户,如果单干的牧民在放牧点上突然病倒,那么他就陷入了两难的选择,要么放弃看护牲畜,因而损失甚至失去生产资料,要么放弃自己看病就医的机会。在藏北草原上,如果牲畜无人看护,两个小时后,它们或可能走失,或可能遭遇野兽的袭击。

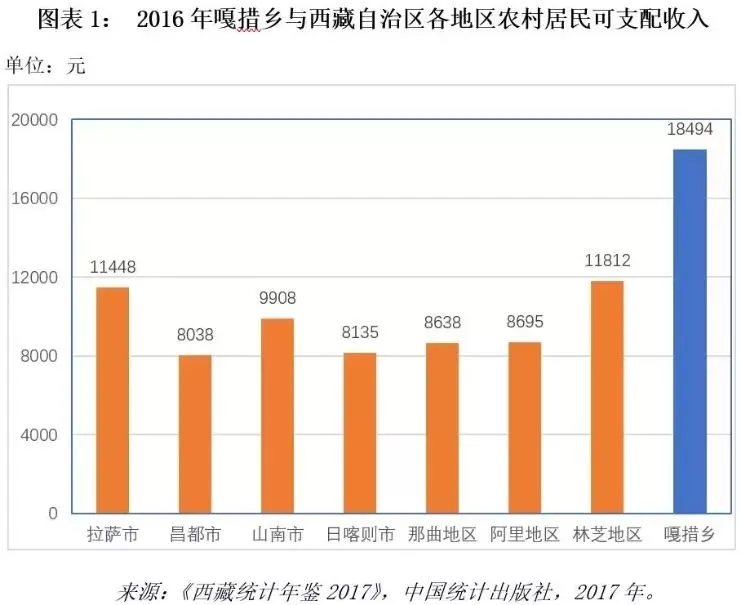

2016年,嘎措乡人均现金收入18494元,远高于那曲本地区的人均8638元,也高于同年西藏各地区农村人均可支配收入(见表1)。2016年嘎措乡人均纯收入中,集体各项分红为人均11145元,占纯收入的60%,政策性收入占40%。因为嘎措草场面积大,草原生态保护补助奖励资金高于其它地方。不过,即便完全不算政策性收入,2016年嘎措人均集体分红就与西藏人均收入最高的林芝地区(含政策性收入)几乎齐平。2017年全乡人均现金收入达19461元,其中集体各项分红所得为12125元,占纯收入的63%,政策性收入占37%。

在分配上,集体组织兼顾养老、医疗、教育等人的再生产的需求。对于缺少劳动力的贫困家庭,集体会把他们的主要劳动力安排在工分比较高的岗位上;对于有长期病号的家庭,集体会尽量安排他们的子女学习兽医、驾驶等技能,来增加他们的未来收益。

与内地一些著名的集体经济村庄相比,纯牧业的嘎措乡集体经济有它自身的、值得称道的特点:

第一,它依靠自身的劳动力,以内需为导向。嘎措产出的牛羊肉、酥油、酸奶等产品大约70%用以满足社区需求。

第二,针对牧业自身的特点,它发展出一套精准的按劳分配制度,也兼顾“劳动均衡”原则,既保证了大多数人的劳动效益,也能惠及部分劳动力弱势家庭。嘎措还领先全国,首创为牧民提供“退休”基本保障,同时也使他们能积极养老,继续参与力所能及的劳动,发挥余热。

第三,嘎措探索出了一个“各生产组长监督组员,村干部监督生产组长,再所有的人监督干部”的循环式民主治理模式。其中,尤为突出的措施是村干部的收入由全体村民来评估和决定,将群众监督干部落实到实处。

第四,嘎措既兼顾集体生产的生态化,同时也坚守周边的生态环境保护。牧民们保持了传统信仰和传统对待牲畜的方式,从不轻易给牲畜施用疫苗或兽药。集体也极为严格地维护草场和周边生态的可持续性。嘎措乡地处羌塘国家自然保护区腹地,北跨可可西里国家自然保护区。集体也极为严格地维护草场和周边生态的可持续性。根据国家权威部门测试,嘎措的草场资源可畜牧21万只绵羊单位,但是嘎措的畜牧总数低于5万只绵羊单位,而且为保护草场实行严格的轮牧时间表。

嘎措牧民在挤羊奶︱视频来源:食物主权志愿者

2017年,嘎措做到了全乡零纠纷,没有一起纠纷反映到乡里。

十九大从战略的高度提出乡村振兴,把生态文明作为乡村振兴的核心价值观,提出“绿水青山就是金山银山”的理念。乡村振兴如何发挥乡村集体守护和统筹协调公共资源的作用?乡村振兴如何使留守乡村的人们安居乐业,按劳分配?乡村振兴如何理顺基层的干群关系,使得干部愿意接受群众监督、把群众监督落到实处?我们在调研中发现,嘎措在坚守雪地冰川的生态保护上,在按劳分配的制度建设上,在平衡生产和再生产的需求上,在群众参与式的民主监督上,都有比我们的预期还要丰富的成果。

二

集体如何让社员各尽所能、

按劳分配?

集体经济如何有效、精准地按劳分配是人们关注的问题。今天嘎措的254条《工分细则条例》脱胎于人民公社时期的自创性实践,既保留了当年管理细则的主体原则,也根据实际对它进行了与时俱进的更新。下面我们将从村集体、生产小组和家庭这三个不同的层面来揭示集体的生产和分配制度是如何运作的。

1►

集体经济如何立足于内需?

嘎措乡两个村的畜牧产品的大约70%用于满足社员们的需求,市场的需求是相对次要的。2017年底,全乡存栏牲畜34456头,包括牦牛、绵羊和山羊。嘎措乡2014年注册了“普若岗日牧业发展有限责任公司”,这两年开始对两个村的剩余畜牧产品进行统购统销,提高了村集体在畜牧产品上的收益。

值得注意的是,牧业公司销售畜产品时,并没有追求“靓女先嫁”的市场逻辑,并没有把“市场”凌驾于内需之上。牧业公司出售的牛羊肉是三等肉,而一等肉则留给辛苦的社员们自己消费,凸显了他们立足于内需的原则。2017年一村按工分分给社员的黄酥油、白酥油、奶渣、肉分别占该村总产量的63%,95%,89%,72%,也就是人均分到4.81斤黄酥油,3.15斤白酥油,28.67斤奶渣,和207.74斤肉。这些分配一般能够满足社员家庭的需求。如果有额外的实物需求,牧民可以跟集体购买,价格则远远低于市场价,如肉类0.5元一斤。

年终时,村集体在计算出收支结余后,扣除下一年的预留资金和预算资金等,就得出可实际用于全村分红的资金,再除以当年全村的总工分,就算出当年的工分值。2017年嘎措一村一个工分是44元,二村是43元。

因此,嘎措乡集体经济的主要特点是立足于内需、自给自足、丰衣足食。

2►

集体如何精准地按劳分配?

劳动分工和分配可以说是集体经济最重要的活动。在嘎措,劳动的基本组织形式是生产小组。每年3月份村集体对社员进行一次最大的劳动分工,分工周期为一年,到次年3月份。这次分工后,每四个月还会有一次辅助性的分工调整。

生产小组是否能公平有效运作,是否能体现按劳分配,是集体经济的关键内容。下面我们以一个牧养产奶牦牛的生产小组为例,来展示生产小组从组成,到分工、评估、奖惩、工分记录直至分配的过程。

首先,形成生产小组。为了相互监督,只有来自不同牧户的社员才能组成生产小组。比如,扎西、拉姆(女)、措姆(女)、白玛、次仁等5位牧民向村委会申请,经同意组成产奶牦牛生产小组,共负责牧养200头,生产时间为3月至次年3月。由村委为该小组划定轮畜草场,并提供各项生产设备和工具。

第二,村委对该小组提出基本的产量达标和奖惩要求:

1) 年底交牛数量:200头牛里50头为上年出生牛犊,100头为当年应生牛,故有应挤奶母牛150头。年底应交牛数量为300头,其中母牛150头,牛犊150头。

2) 酥油、奶渣、牛绒:按成年牛的一般产量,每头产奶牦牛一年产量指标为6斤酥油、4斤奶渣、1.8斤牛绒,如超出产量指标,每斤酥油奖励6.5元,每斤奶渣奖励1元,每斤牛绒奖励3元。如未达到产量指标,每斤酥油罚款6.5元,每斤奶渣罚款1元,每斤牛绒罚款2元。

第三,小组内要进行管理分工,比如扎西是组长,负责安排具体生产工作以及考勤,拉姆负责酥油保管,措姆负责过秤工作等等。

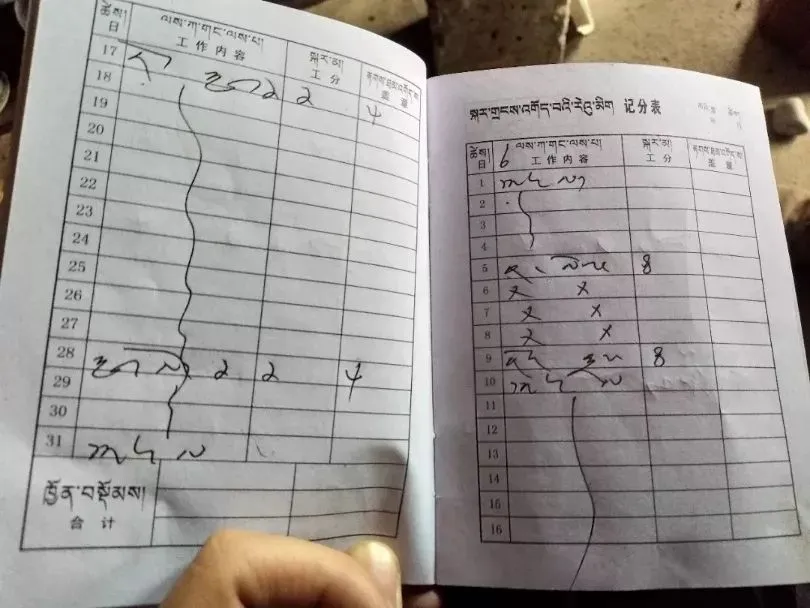

第四,每日考勤。生产小组组长负责每日在《工分手册》上记录每个成员的考勤和各项劳动分;比如挤奶工分每头0.32分,放牧点上的家务每天3.2分等。每月一次,村委里指定的干部要到各生产小组走访一遍,做每月汇总。每个季度,村委会领导对工分记录做一次盘点汇总。

生产小组使用的考勤计分表︱图片提供:戚莉霞

第五,年底验收,对小组全年的各项劳动分以及小组的产出进行总结,算出全组一年的总分(10分=1个工分)。小组产出包括酥油、奶渣、牛绒、牛粪等产量,牛犊膘情、牲畜死亡等情况。酥油、奶渣都按优良差计分。养殖工分按牛犊接生和牛群膘情进行计分,年底由全村5个产奶牦牛生产小组组长、村班子成员、群众代表共同验收牛群,确定膘情等级(抓尾巴、颈椎等部位测膘情),分优良差三等进行计分。发生牲畜死亡要扣分。

第六,小组把全组的总分分配给各组员。

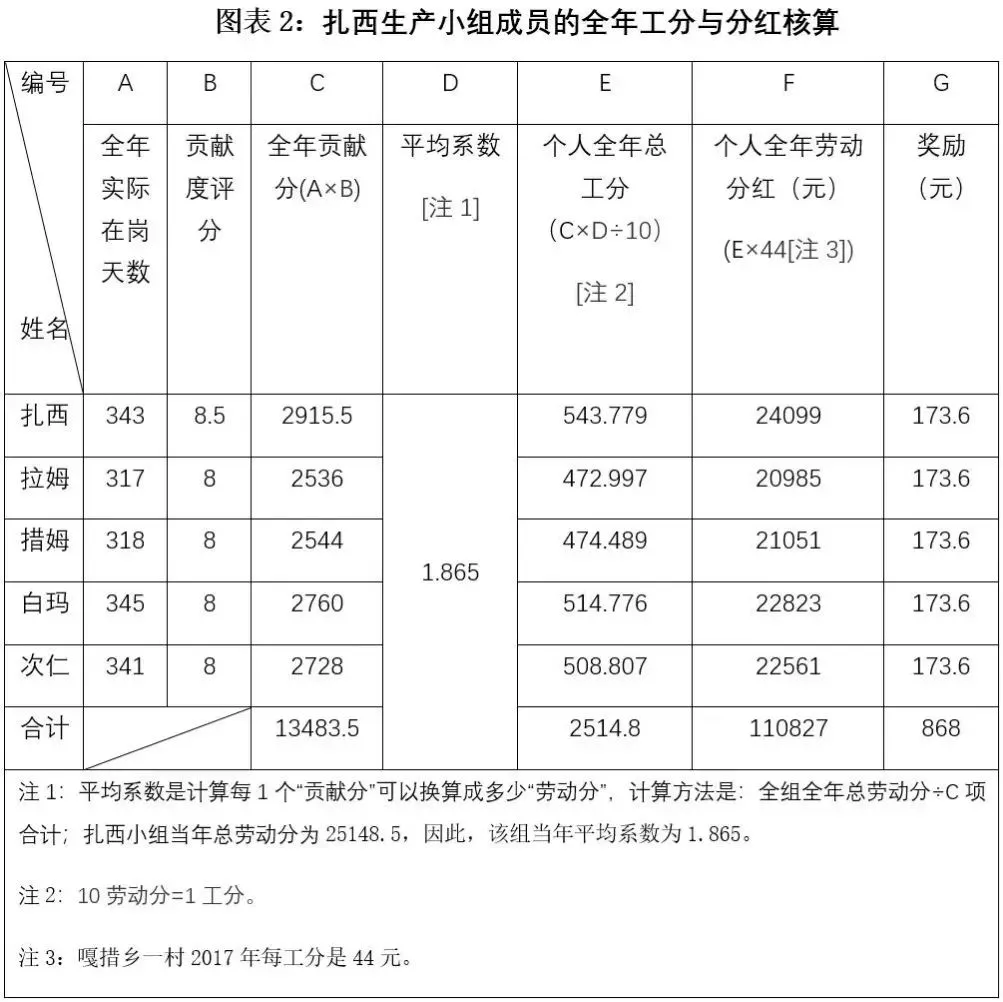

下面表2呈现了扎西小组如何根据《工分细则条例》,结合本组情况,在组内分配总分。影响组员得分的主要有两个因素:实际在岗天数(表2中的C)以及贡献度,即平时的工作表现和责任担当(表2中的D)。贡献度是小组民主讨论的结果。组长在小组中担当最多的责任,所以他的贡献度比其他组员略高,为8.5,而本组其他组员的贡献度为8。如果组里有人喜欢偷懒,或有人因为年龄小或身体不太好干活效率差些,那么开民主评议时,大家会给他的贡献度可能是7.9或7.8。

从表中的奖励项也可看出嘎措乡按劳分配的精准度:酥油超产122斤,奖励122斤*6.5=793元;奶渣超产115斤*1=115元;牛绒未达到产量标准扣20斤*2=40元;因此,小组奖金为793+115-40=868元;平均:868/5人=173.6元/人。

扎西小组的案例让我们看到,每个生产小组本身就是一个劳动合作社。这其中关键的是:村集体对全组的产出有一套全面而精准的评估体制;而组内分配是组内成员民主评议的结果,跟每个人的出勤和贡献度紧密相关。

3►

集体内部的平等和对弱势家庭的扶持

集体如何兼顾按劳分配和社区平等?嘎措一村共有72户,2017年有54个家庭投身于集体劳动,领取了相应的工分收入。工分收入包括现金和实物,但此处我们讨论的工分收入数据仅指现金收入,不包括实物收入。总体来看,54户的劳均工分现金收入为13678元,人均为7942元,其中有过半家庭的工分收入都大于3.2万元。仅对现金收入来测算,嘎措一村家庭劳动力收入的基尼系数是0.11,按照家庭人口收入的基尼系数是0.165。受世人称颂的经济平等的典范国家如瑞典、挪威、芬兰的基尼系数分别是0.249、0.268和0.272。我们无意把一个村和国家做对比,而且,我们没有54个家庭的财产数据,所以这里计算的嘎措的基尼系数只起到了一个示意的作用。

那么,在按劳分配为主的原则下,集体对劳动力短缺的家庭如何进行扶持?以一村的塔尔布一家为例,2017年该家庭的工分收入为17325元,在54户中属于最低的20%收入组。塔尔布76岁,儿子布日50多岁,身体不好。儿媳妇已去世,两个孙女都在上学。表3显示了塔尔布一家2017年获得了哪些工分。

布日是这个家庭的唯一劳动力,考虑到他的身体情况,村委安排他参加了多种力所能及的劳动,这些劳动都不是重活,比如给弱势牲畜喂饲料、编织绳子和麻袋、看护出栏羊等等,这些给塔尔布家庭带来了将近300个工分。

除了劳动工分外,塔尔布家的老小还有福利工分。2018年以前的政策是男性60岁开始每年有40个工分的补贴,以后每长一岁加0.7分,所以2017年塔尔布的老年补贴是51.2工分。嘎措还给所有学生提供一年10个工分的学生补贴,塔尔布家有两个学生,因此有学生补贴共20工分。

从塔尔布家的工分情况来看,集体实行了“劳动均衡”原则,尽管布日的身体条件比较差,但在集体的安排下,他也可以从事力所能及的劳动。而塔尔布家的老年补贴加学生补贴,共71.2工分,占到家庭总工分收入的18%。越是劳动力缺乏的家庭,劳动均衡原则和集体补贴对家庭收入的相对意义就越大,集体扶持对他们的重要性就越凸显。

三

集体如何解决社区的

再生产问题?

市场化改革以来,服务于社会再生产的民生事业,包括养老、教育、医疗等逐渐成为人们沉重的开支负担。嘎措乡却在国家支持与集体兜底的双层保障之下,依靠集体的力量,解决了社区再生产的难题。

在医疗救助方面,嘎措乡于2016年开始设立医疗救助基金,主要用于填补政策优惠之外、需牧民自行承担的医疗服务与救助费用,包括不予报销的医药费、路费、住宿费等等。这两年,嘎措乡已经有43个老百姓通过医疗救助基金得以免费去拉萨和北京等地就医。

嘎措对教育事业也非常重视,适龄儿童只有完成九年义务教育后,才有资格接任务挣工分。到目前为止,嘎措乡在校学生人数达到131人,占总人口的23%。其中,九年义务教育的入学率为100%。在校学生除了有工分补贴,乡里还积极为他们寻找助学金、奖学金,从2018年开始,所有外出读书的学生可报销65%的路费。

嘎措乡还首创牧民退休制度。老人在集体的照管之下不仅享有着基本生存权,也有空间继续发挥余热。嘎措乡老人的权益保障来源于两个方面:一是新型农村社会养老保险;二是集体赋予的牧民退休制度。从2018年2月开始,嘎措乡牧民只要到了55岁,都会成为退休牧民。不算实物,仅现金补助部分,按去年一个工分44元计算,55岁时的老年补助为40个工分,即为1760元,并随着年龄增长继续增加。

但是嘎措乡的牧民退休制度不同于城市职工的“全身而退”,在嘎措的集体中,养老与劳动并非彼此对立。虽然55岁以后原则上可以不参加集体劳动,但在身体条件允许与自愿接受任务的前提下,嘎措牧民还可以继续参加适当的劳动,获得工分。

退休牧民和年轻人在嘎措乡牧业公司参与劳动

图片提供:严海蓉、丁玲

嘎措乡也存在孤寡或失能老人无家庭照料的情况,对此乡里专门建了养老安置中心来安置这些老人,并有专门的看护人员轮流看护,由集体给看护工分。

嘎措没有高利贷。对于因突发情况、有额外现金需求的牧户,如孩子上学,治病等,集体还提供免息借贷作为一种临时救助。村集体不要求当年一次还清,而是每年分红的时候,从分红现金中扣除贷款的20% 或30%。

不难发现,嘎措经验在于:一方面集体在力所能及的范围内,民生事业都是公共品而非商品;另一方面在超出集体力所企及的范围时,嘎措乡依托集体经济的实力,成功抵御市场化对个人所带来高成本的压力。

四

集体经济的可持续性:

好干部重要,还是好制度重要?

长久以来,外界对集体经济的一个诟病是:集体经济都是靠能人,缺乏可持续性。如果能人不在了,集体经济就会垮掉。接下来我们将介绍嘎措乡集体制度的落实情况,并以此为基础来探讨干部和制度的辩证关系。

1►

嘎措的基层民主治理

《工分细则条例》的更新并不是干部说了算。每隔一两年,根据群众的意愿,这些细则就要做一些修改、增删或调整。在工作方法上,主要通过召开群众大会和人民代表大会来商议决定。比如1984年以前,《条例》只按劳动日来算工分,今天只要去了放牧点,大家都有一样的工分。后来便根据群众意愿,改成按放牧的数量和牧产品产量来计算工分,使得多劳多得的原则在落实上更精准。

牧民们在群众大会上举手表决

图片提供:白玛玖美

在历年的实践中,嘎措还摸索出“各生产组长监督组员,村干部监督生产组长,再群众监督干部”的循环监督模式。在这一监督制度中,尤其可称道的是群众监督干部这一环节:村干部将基本工资全部上交给集体(其他的绩效考核、奖励补贴等可自己留用),年终再由全民投票,决定干部的工分等级,干部根据评议的工分等级获得他/她当年的收入。目前两个村共有14名村干部的收入都由本村群众决定。通常来说,干部们从群众投票决定的工分中得到的收入比国家发的基本工资要高,因而村干部们对于群众决定干部工分的民主监督从未有怨言,他们不会因为上交基本工资给集体而有经济损失。

在嘎措第一任书记白玛领导时期,人民公社开展过很多的思想教育活动,平均每周举办一次意识形态方面的会议,主要是教育干部和群众要爱公社,爱国家。集体文化、日常性的思想教育也有利于干群关系的良性发展。今天,集体制度仍在持续,然而集体文化和集体思想教育却有待重建,也正在重建中。

2►

干部与制度的辩证关系

有些人对集体经济的诟病是:集体经济都是靠能人,缺乏可持续性。那么我们该如何看待干部和制度的辩证关系,是好干部重要,还是好制度重要?

1974年西藏成立人民公社时,嘎措在当时申扎县65个乡镇中“最落魄”、“倒数第一”。为了缓解畜草矛盾,嘎措的牧民们听从上级政府指示,在老白玛书记带领下,克服艰难险阻,从申扎县徒步400多公里、历时三年搬迁到“无人区”,落脚在后来成立的双湖县。此后,嘎措社员们更是齐心协力,在几年时间里摘掉了落后贫困的帽子,成为远近闻名的先进公社。大家都知道老白玛书记为嘎措乡的发展奉献了自己的一生。

自2002年老白玛书记退休至今,嘎措乡一共经历了7任书记。

在谈及干部与制度的辩证关系时,老书记打了一个很形象的比喻:

假如人民公社是一辆汽车,领导就好比发动机。人民公社(这辆车)能不能很好地运行,最主要在于有没有一个好的领导班子。与此同时,制度也是很重要的,二者相辅相成。如果领导没有积极性和责任心的话,不管有什么样的制度,人民公社还是搞不了;但是领导特别有能力,特别能干,却没有一个详细的制度的话,也是不行的。

嘎措两个村的差异似乎正说明了“领导就好比发动机”的洞见。我们发现嘎措乡两个村虽然制度一样,但是二村相较于一村,集体感更强,只有2名脱离集体的单干人员,大大少于一村的37名。在每季度分工时,二村总是快速有效的分完,很少需要调整,但一村每到分工时,领导总要做很多人的思想工作才能将工作安排下去。为什么会有这些现象呢?白玛书记认为主要原因在于一村的村领导缺乏集体意识和责任心,因而拿不出办法来减少单干和管理不服从分配的人。

总之,老书记认为集体经济最核心的问题是领导,是组织人员,一个好的领导团队是实现集体经济、落实制度的关键。书记说:

虽然现在也开群众大会,乡规民约一直在更新,但真正去落实的时候没有落实到位,这样的话老百姓的心理也会受到影响,人民公社也会慢慢失去凝聚力。

事实也是如此,上世纪八九十年代,嘎措人民公社从来没有任何纠纷,社会稳定性极高,村里也没有任何的闲散青年。老书记在任期间,一直对集体的畜产品进行统购统销,在外面市场上的定价能力很强,定什么价就卖什么价。而在老书记和他的班子退休后,没过一两年,单干的人就出现了,畜产品销售也出现私卖的问题,甚至一度集体不再统购统销,而是大家自己去卖,或者商贩过来收购。

从嘎措的变迁中我们可以发现,领导团队、制度和文化是引导集体经济走向成功的三驾马车,三者相辅相成,缺一不可。一个优秀的领导团队是一个良好的发动机,能驱动制度发挥最大的作用;一个好的制度既能保障社会公平,也能使得干部愿意接受群众监督、把群众监督落到实处,让干部愿意为人民服务;与此同时,平等合作、富有凝聚力、关爱集体的团体文化是集体经济之所以能吸引人、留住人的必备法宝。

一年四季,嘎措牧民最高兴的日子,并不是年终分红,而是入秋剪羊毛的那几日。每到此时,所有老百姓都聚在一起,一边剪羊毛一边唱劳动歌,剪完了还有很多娱乐活动,包括体育竞赛、民歌比赛等等。大家宰杀牛羊,吃上当年的第一块新鲜肉,做酥油、奶渣,喝青稞酒,男女老幼一起分享最丰盛的食物。

这样的集体是令人向往的,也是值得嘎措群众去珍爱、维护的。

藏区牧民在剪羊毛︱视频来源:食物主权志愿者

五

未来的挑战

综上所述,嘎措在自己有限的资源条件下,使得老有所养、幼有所教、病有所医,已经尽可能地做到了十九大提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴目标。

然而,嘎措也面临着一些未来的挑战。嘎措有“谁来放牧”的担忧。近些年,越来越多的年轻人受城市的吸引,长期在放牧点的牧民60%都是中老年社员。这一情况让有些人有“后继无人”的担忧。这一挑战也是全国农区和牧区普遍面临的问题。对于嘎措,此问题的解决可能需要在嘎措集体文化的重建中引入年轻化的因素,为年轻人创造存在感。此外,全乡共有39个劳动力脱离集体,其中一村37人,二村2人。从一村和二村的情况看,二村的干部班子比较团结,社员分工协作比较容易。因此,两个村子脱离集体的劳动力数量对比悬殊并非巧合,而是和集体的凝聚力有直接相关性。如何加强村集体的凝聚力仍有提升的空间。

嘎措自身还面临着如何保持“集体经济”的挑战。嘎措将经历再一次的搬迁。上级政府已经下达了“高海拔生态搬迁”的指示,新的落脚点在山南市贡嘎县的农区。这将带来两重挑战:一、牧民们将如何适应农区的生产和生活?二、集体经济体制能否得到保留?

在即将到来的搬迁中,我们相信集体仍然可以发挥团结互助、再造家园的作用,也只有集体的力量才能让牧民们更顺利地实现从牧业到农业的转型。

—END—

文章来源:《经济导刊》2018年第10期,作者对这一版有所补充。本研究受到中信改革研究基金会资助,项目名称为“中国大陆农村新型集体经济研究”,项目编号A170707。

原标题:藏北高原上的牧业集体社区——那曲嘎措乡的乡村振兴之路