悬浮的中间状态——广州康乐村的散工们

Ⅰ /康乐村概况

康乐村是广州市海珠区下辖的城中村,属海珠区凤阳经济联社管辖。1988 年到 1996 年间,海印桥下的零散毛线、布匹摊转变为中山大学南门对面的零散摊位,中大布匹市场的雏形就此产生。2001 年到 2004 年,政府介入进行整治改造,部分商户搬入村民自建的临时建筑,部分制衣厂转移至邻近的城中村。顺应中大国际轻纺城等的大型专业批发市场的需求,康乐村村民将房屋租赁给制衣厂作为经营用地以增加收入。外来工人为了工作方便,也租住在康乐村、鹭江村中。康乐村兼具生产、居住功能, 因此成为“中大商圈”中的重要一环。

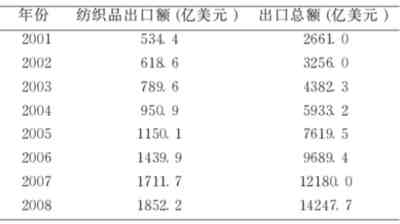

目前,受中大布匹市场发展的辐射影响,康乐村内部呈服装制造业聚集的态势。在 2008 年以前,中国纺织业是以出口销售为主导的行业。纺织工业约 30%的产品销往国际市场,国内商品的国际市场占有率连续十余年位居全球首位;2007 年纺织品服装出口总额 1756 亿美元,占全国出口总额的 14.4%,占国际纺织品服装贸易额的 30%。

2001-2008年中国纺织品出口额与出口总额

2008 年的金融危机导致了全球市场购买力普遍性下降,部分国家甚至采取贸易保护主义政策,国际纺织品市场的需求萎缩严重。此外,危机引起的汇率变化加大了外向企业的报价风险和汇兑损失,加之能源、原材料、劳动力等生产要素的成本不断上涨,企业利润严重下降。与此同时,国内紧缩的货币政策,也使得大部分小微企业在短时间内资金紧张。以上种种结构性原因,导致了在金融危机当年,中国的纺织服装出口压力增大,出口增速迅速下滑。

康乐村内部的纺织服装企业多为单纯的加工贸易企业,对国际市场具有更强的依赖性。因此,康乐村受金融危机的影响非常巨大。在金融危机前,康乐村纺织企业主要从事外贸订单的生产,市场需求的季节性变化很小,基本不存在一般意义上的“淡旺季”区别。此时的企业为了保证生产的稳定性,往往长期雇佣员工,且采取计时工资制。

金融危机后,外单减少,康乐村纺织企业将主要市场转入国内,但国内市场有明显的“淡旺季”区别, 在每年 6、7、8 月,以及季节更替的间隙,订单数量急剧减少,许多工厂无法接单生产,没有利润来源,因而也无法负担工人的工资。

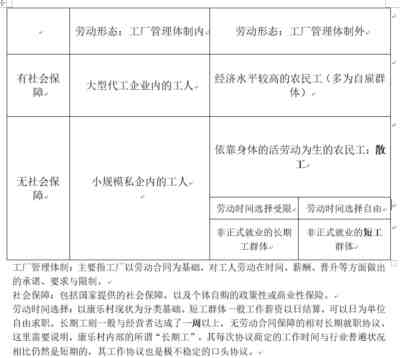

由此,康乐村的用工模式开始转变,主营国内市场的纺织企业纷纷放弃以往“长工—计时”的用工方式,转而采用“短工—计件”的用工模式。具体而言,就是不在工厂内长期雇佣工人,只有在从批发市场等市场上游部门获取生产订单后,才按照订单所要求的生产种类、生产数量临时雇佣工人。在招工时与工人协商好每天的工作量与工资,并且在工人完成每天的生产任务后立刻结算当天工资。工人和企业之间的联系相当脆弱、不稳定,且完全围绕生产订单展开。

虽然金融危机的影响逐渐消退,但是“短工—计件”的用工模式一方面能帮助企业节省工资成本,另一方面让工人能获得更高的工资和更自由的安排,因而逐渐稳定固化成为康乐村内部相当独特的用工模式,这种模式与深圳龙华的“三和大神”相似,但又存在重要的差异,本文将康乐村内这样的纺织工人定义为“散工”,其中绝大多数人都为时间选择自由的“短工”,高薪和自由是康乐村吸引流动人口的名片。

1.

赶单制&

老板拉工人

产品转向国内市场后,康乐村工厂首先面临的问题是——生产订单和劳动力都是根据利润率流动的,主要表现为淡旺季的分明。在此背景下,康乐村劳动力的需求和价格在宏观层面上,呈现出周期性起伏的规律性;在微观层面上,又因各个企业的经营状况,呈现难以预测的不稳定性。不稳定的生产节奏,决定了企业必须结合市场行情和自身状况进行灵活调整,这种“灵活调整”具体表现为“赶单制”的生产策略,并由此催生了“老板拉工人”的招工模式:

“这里的经营模式是这样的,所有的工厂几乎都比较小,成本比较低,都是来货了立马招人赶工做。老板可以今天上午找不到人做, 下午或者明天再来找人做。24 小时都有人在这里聚着等老板招工,晚上十一十二点工厂要制货,也可以招那些愿意晚上制衣的人来立刻做工。”(A6受访者)

康乐中约南新桥是一座长度不到十米的石桥,它横架于康乐村内的人造排水渠上方。它被康乐村的工人称为“康乐大桥”,每天上午八点,康乐大桥周围就开始聚集前来招工的老板和找工作的工人,老板们往往在大桥以东直到康乐信孚小学这一长达 200 米的路段招揽工人。

在人最多的上午 10 点,招工的老板和应聘的工人可以把整段马路填满。城管必须在路边用高音喇叭循环播放:“招工请靠边”的提示语,并时常用指挥旗驱赶人群,以便让汽车和三轮车通行。

康乐村路边招工告示牌

在康乐村,长工短工都以计件方式结算工资,且当天结算。在招工过程中,工人和老板会围绕“工种”、“单价”和“数量”进行协商。简单而言,工人不仅要寻找“单价”较高的计件工作,还要找到一个自己擅长的加工工种,这样可以在一天内尽可能多地生产,以期在计件工资的结算中获得更高回报。最后,工人还可能关心工厂订单中的剩余数量,以便确定在往后的几天是否可以继续在这里工作,不必重新把时间花在找工作上。对于技术熟练、“性格好”的工人,老板也会采取“留微信”的方式,在有订单时优先联系他们,而非招揽陌生的工人。

“赶单制”所催生的灵活用工不仅使制衣厂能够节省固定成本,实现利益最大化,也给工人带来可观的工资水平。在生产旺季,工人们“一天能挣七八百块钱,一个月能开二十五天工。一年平均下来一个月一到两万块钱(A7受访者)”。有些技术熟练的工人“在别人都不会做的情况下,一天可以一千多块钱,平均一个月三四万。”

K村主干道夜间景象

近年来,康乐村基本杜绝了拖欠工资的现象。这里的老板每个月的收入足够多, 不会因为一两万块钱和工人斤斤计较(A7受访者)。对于长工来说,厂里每个月也有固定分发工资的日期,并且在工人进厂前,这些内容都需要和工人讲好(A4受访者)。

Ⅱ / 湖北人的由来

散工如何进入康乐村?

1.

劳动技能与社会关系

康乐村内企业主要由成衣、配饰、配件、面料、加工、商标、服装压折与包装等行业构成,产业的特殊性决定了对工人的劳动技能的要求,散工进入康乐村做工需要一定的“技术成本”。

大多数工人在来到康乐村前已经掌握了服装制造的相关技能,并在老家或其他地方有过从事纺织业的劳动经验:

“我做衣服的技术是原本就会的,因为像我们老家基本上一个村里面的基本上都是做服装的。然后我们很早以前就是在深圳那边的大厂里面做。” (A14受访者)

前置的劳动技能和经验积累,为工人进入康乐村做工提供了基本支持,使得他们在康乐村的劳动力市场中具有一定的优势:

由于康乐村内大部分工厂是非正式小厂和家庭作坊式的生产方式,资方需要具有高流动性的灵活劳动力,不愿意也没有能力为工人提供劳动技能培训,快节奏的“订单制”经营模式要求高效率和低成本,因此散工自行掌握制衣技术,才能相对顺利进入康乐村获得工作机会。

此外,在选择进入康乐村做工之前,工人首先需要面对的是信息问题。以老乡和亲戚为核心的熟人社会关系网络,是使工人们知悉康乐村的重要原因:

“这里,我跟你说 70 后、80 后,家里面就是有那个裁缝铺嘛, 然后拜师学艺了就学会了。像我们这些 90 后,有和老乡朋友慢慢这样出来,做着做着也会了,确实有很多人是老乡带过来的。”(A7受访者)

稳定的社会信任和支持是熟人农村社会的主要特征,从农村进入城市务工的农民工在某种程度上保持了这种惯性,康乐村的散工不仅没有脱嵌于传统社会关系,而且依赖于传统社会关系的支持,以此获得进入康乐村务工的信息条件。

K村夜间道路:拉货小哥络绎不绝

常见的情况是,在此地务工较长时间的工人,向他们的亲戚或老乡介绍这里的情况,提供信息吸引他们自发进入,或者直接将他们带入康乐村并为他们引荐老板、带着他们在同一工厂做工,还有少数情况是,亲戚成为老板开厂后,连带他们的亲属进入自己的厂里工作:

“听老乡说这里工资高、比较自由就过来了。来之后先跟他在一个厂,后来就自己干了。”(A13)

“我们亲戚有人做制衣厂嘛,他就叫我们来跟他搞嘛。然后我们就帮他做嘛。”(A18)

“熟人带熟人”已经成为散工进入康乐村的一个固定模式,熟人社会关系网络为他们获得工作机会,并融入新工作环境提供了稳定有效的支持,一批批工人在熟人社会关系网络中获得信息、被带领着进入康乐村的劳动力市场。

2.

高薪、自由及其后果

同时,相对于需要签订劳动合同的正规工厂,这里几乎不存在被拖欠工资的风险:

“这边工资高嘛,而且不拖工资,深圳那些大厂还要拖半个月、一个月工资。”(A23受访者)

康乐村的工厂拥有着良好的市场条件,中大布匹市场形成了相当成熟的配套,其内部廉价的土地租金,以及宽松的管制环境带来了更大的盈利空间,因而在一定程度上有着较强的工资支付能力,散工在其中可以获得较高的收入。而非正规的计件日结模式,降低了散工承担的老板逃逸欠薪的风险。

吸引工人进入康乐村更为重要的原因是,这里有着较为自由的环境。康乐村内大部分制造企业规模较小,采用家庭作坊式的生产方式,以非正规的状态存在,这意味着它们无需接受正规的工商和上级管制,也不存在正式的组织和薪酬制度,但这恰恰成为了它吸引劳动力的一大优势——正规化的大厂通常有着严格的组织技术、管理标准和劳动纪律,工人在获得稳定性的同时牺牲的是人身自由,在强劳动控制下,工人承受着巨大的压力。

康乐村路边一楼的小作坊

但在康乐村里,工人可以拥有自主选择工作、自由安排工作与生活的权利,不必依附于工厂规范和等级制权威,这使得他们从正式工厂退出而进入非正式散工市场。这正如被访者反复强调的:

“你一个大工厂进去了基本上你就可能半年就待在里面了。走掉的话可能也会丢点工资什么的。这里最主要一点就是它的自由性、选择性比较好一点,在其他地方可能就没这么好的这种优势。”(A9受访者)

计件、日结的工资结算制度给予了他们预想之中的高工资,以及更加自由的时间安排:“如果家里有事情,一个电话打来,我可以立即放下手中的工作,买一张高铁票直接回家”(A7受访者)。

而较高的收入,使得一些略有积蓄的工人对于工作十分挑剔:“像那些太累、太热,不好干的工作一般不选择去做”(A4受访者)。康乐村短工对这种“想做就做。不想做就玩”的模式逐渐适应与习惯,让其更不愿意到正式工厂做工:

“打个比方,我今天累了,就过两天再来做工。像那些大厂你就得见一下主管,报个到,请个假,还要看人脸色,还可能假不给你请下来。”(A6)

但与自由相伴随的,是康乐村劳动市场中几乎完全缺席的劳动合同和劳动保障:

“这里没有那些什么保险的,因为没有合同嘛。我觉得这里的优势就是可以随心所欲,不用让那些正规大厂的老板规定你一个月休几天, 几点上下班,甚至管你几点吃饭这样的。就是因为没有这种规定好的合同,这里才能比较自由,不用太被束缚。”(A6受访者)

“一般没有保障,没有大伤就不需要处理,有大伤就会有处理。比如说谁把你弄伤了就跟人家赔。如果说你进厂的话,可能他们都会有赔的,不过五险一金这些待遇是没有。”(A10受访者)

同时,康乐村制衣厂的劳动强度难以想象。在这里,长工与短工的工作时间会有些许差别,两者都分为白班与夜班。

康乐村某工厂内部车位

对于长工而言,做白班意味着早上九点钟上班,除去吃饭时间,基本上需要工作到晚上十二 点;做夜班一般从凌晨三点开始,一直工作到第二天早上十二点左右。

对于短工而言,工作时间更加灵活,但出于订单压力、老板要求以及自身的工资需求,工人们基本上需要从早上九点钟工作到晚上十一点才能把工作做完,有时还需要加班到凌晨一二点,而且在康乐村没有周末、节假日,甚至“没有晚上”,这样的劳动强度使工人几乎是被迫采取了 “干几天休一天”的策略。

“这里虽然自由,但每个月都要保持好工作的“节奏”,就是几时去做工,做工时一天做多少,都要做到心里有数。(A6)”

“赶单制”所催生的工作模式、工资结算方式、劳动强度与劳动保障,构成了康乐村内部颇具特点的劳动生态,从而塑造了纺织工人独特的劳动状况。

出乎一般人意料的是,尽管身处如此不稳定的劳动力市场和高强度的劳动之中,大部分工人在休息时间仅会从事一些极为简单的娱乐活动:有些年纪大的工人喜欢在下工后到“康乐大桥”附近坐着聊天, 或与朋友一起散步、吃宵夜(A1受访者)。还有一些工人会在“康乐大桥”西侧跳广场舞。

总体来说,康乐村纺织工人的娱乐生活较为单调,且大多跟工友、老乡相关,这与他们极不稳定的工作状况和极高的劳动强度形成鲜明反差,也加深了我们对于散工群体何以选择“短工—计件”用工模式的疑惑。

Ⅲ / 双重脱嵌

一种悬浮的状态

1.

“传统嵌入”&

权宜性的同意

在经典的双重脱嵌理论中,农民工既脱嵌于传统乡村,又脱嵌于城市生活,最终在他们聚集的地方“重塑一个非国家的新型场域”, 并藉此固守原有清晰的身份认同并在心理上获得安全感。

康乐村虽因其管理的特殊性等特点,十分符合“独立场域”的描述, 但康乐村的工人却并非像理论描述得那样,是因为不想回到农村才选择进入这里的。相反,与乡村所保持的种种联系,是康乐村工人得以在极不稳定的劳动力市场和较高的劳动强度中“坚持”下去的重要原因。

比如,许多短工认为短工的灵活工作安排的优势就在于让他们得以自由地往返于康乐村和老家,更好地照顾家庭中的老人。

“今年五月份,我妈生病了,当时电话打过来的时候,我正在车间里工作,我听到电话之后就打算剩下的那些活不做了,直接叫老板计件算工资,然后我跟我老婆说了一下,两个人就一起坐车回湖南了。”(A7受访者)

此外,由于制度障碍等原因,康乐村的许多工人选择将孩子留在老家,让爷爷奶奶或者外公外婆抚养:

“我们没有户口,很难在这边读那些公立高中。而且把自己的孩子送进这边的幼儿园都要五六万的赞助费。这还是幼儿园,而且五六万还不一定能给你搞得定,最后我想就算了,也没有想孩子要读书一定要第一名什么的,就回老家那边读了。”(A2受访者)

孩子的读书与家庭开支是他们在康乐村工作的重要原因。许多工人抱着暂居康乐村、尽量多挣钱的心态在康乐村工作:

“我们就是趁着孩子还小在家,婆婆还能带几年,在这边能做个一两年吧,等孩子如果说真的长大了的话,我们肯定是还要在老家的。因为婆婆他们嘛也是年纪大了,孩子长大了管不住。”(A14受访者)

这种心态使他们将高强度的劳动,视为生活中的暂时状态和高工资的合理代价,从而使自己长期处于一种“赶工”的高负荷状态,以取得更高的工资收入来抚养孩子与维持家庭开支。

“这里虽然工资比较高,但是每天工作时间太长了,不适合长期做, 比较辛苦,我身体受不了。而且我在这边也没有什么朋友,朋友基本上都是在老家那边。所以我准备年底就回湖南老家了。”(A2受访者)

工人与远在老家的父母和子女之间的深度联系,以及他们对康乐村工作的暂时性定义,表明他们只是视其为一个工作场所。他们的地域认同与情感归属都在老家,康乐村只是为了讨生活而寻找的一个落脚点。

总体而言,康乐村的工人没有脱嵌于原生的家庭关系与传统的社会关系,反而高度嵌入其中,并在此基础上,普遍地认为自己是暂时地“悬浮”于康乐村这个场域。

2.

“制度脱嵌”&

边缘身份的再生产

但与此同时,“制度脱嵌”的困局却切实地困扰着他们,这主要体现在被孤立于城市生活、被排斥于正式制度管理两个方面。

不同于一些提供劳动合同的工厂,工人们可以在工厂内依靠长期的劳动合作结交朋友、建立社会关系,在康乐村中,“赶工制”的生产方式使得工人们在生产期间几乎没有闲暇的时间可以用于社交:

“主要是工作,这边长工根本就没有休息的时间,工作十五个小时了是不是,赶货的时候十六七个小时,做到一两点钟都有。”(A14受访者)

“你别看我们现在清闲,做起活来也是很拼命的。一天做十几个小时都很正常。毕竟钱还是难挣的嘛。”(A11受访者)

同时,短工为主的特殊用工模式,又使得工人在各个工厂之间具有极强的流动性,工人们之间以形成“在地的”社会关系,其社交圈子与进入康乐村以前就形成熟人关系高度重合。更何况,康乐村内基本上都是外来的经商或务工人员,极少广州本地人。这使得工人们基本不可能通过与本地人建立社会关系融入城市生活。

康乐村村路边一楼车位

康乐村制度管理的主体多元、内容复杂,主要可以分为居委会负责的房屋住户登记、派出所负责的治安管理、派出所和司法所共同负责的司警联调制度三个方面。本文将主要选取司警联调制度进行阐述,并着重分析该制度如何再生产了康乐村工人的制度脱嵌特点。

康乐村内部民事纠纷数量极多,一方面是因为“赶单制”的生产方式和日结的工资结算方式使得康乐村内部经济活动频繁、高强度工作模式与较差的生活条件(社会支持的匮乏、居住环境的恶劣)也使得工人们长时间处于高压力状态,彼此之间容易产生与激化矛盾:

“以前一年调解几百宗,数量是整个海珠区的一半。”(康乐村司警联调室调解员 B6)

“我们这里一天下来平均是捌玖十(件警情),多的时候是 100 多宗。……我们这个(派出所)是整个广州市属于事最多的单位了”( 凤阳街道派出所S 警官 B7)

在此背景下,广州凤阳街所首创了名为“司警联调”的纠纷调解模式(B6受访者),设立司警联调室,整合派出所与司法所的资源,调解康乐村内部以房屋租赁、劳动合同、借债纠纷等内容为主的民事纠纷。

在该模式中,调解员在调解时灵活处理,结合实际情况使双方妥协折中寻求和解。从另一个角度说,司警联调制度的灵活性,恰恰体现了它的非正式性和随意性。

以司警联调机制中常见的劳资纠纷、合同纠纷为例,按照正式制度,解决此类纠纷的部门应为劳动仲裁部门和工商部门,但由于康乐村内部经济的非正式性,这类路径往往被预先阻塞了:

“如果去仲裁的话,也会有很大的问题,因为仲裁部门会让你提供工商执照。你知道康乐村里的多数都是没有正规手续的,去了人家都不管。”(B6)

另一方面,依靠法律诉讼、劳动仲裁等正式制度解决相关问题,需要承担的时间成本和经济成本,这对围绕“赶单制”组织生产的企业和依靠日结、计件工资的工人而言,都是极其高昂的。

因此,灵活的司警联调制度在调解过程中往往先对纠纷双方强调以上几点,告知他们依靠劳动仲裁等正式制度的高昂成本,从而使他们更加愿意接受司警联调模式的调解方案:

“这个事情你不服的话也可以去法律部门、仲裁部门,但是时间就长了,对你来说时间上和精神上也是损失。如果老板不服你还要上诉, 万一最后工厂跑了你也更烦了。”(B6)

总体来说,“赶工制”的生产方式使得工人没有条件以市民的身份融入城市,而康乐村经济的非正式性又决定了工人们没有资格以市民身份被管理(其法定权利的实现是不完全的)。这种“制度脱嵌”的状况造成了农民工在城市中的边缘身份,并且通过将工人们牵制在“康乐村”这一场域之中,不断再生产这一身份,使得工人们表面上自愿,实际上是不得不留居于康乐村这一场域中。

3.

悬浮的中间状态

康乐村散工的真实处境

综上所述,与其说工人们生活在广州,不如说他们生活在一个名为“康乐村”的大工厂中,以工作为生活重心。他们一切的生活服务、经济消费、社交网络都通过康乐村这个“大工厂”建立起来。同远在老家的父母、孩子之间存在的高度紧密的社会关系同乡关系,使得工人们保持着“传统嵌入”的状态,这种状态使他们将高强度的劳动视为生活中的暂时状态,以及康乐村中较高工资的合理代价,从而为自己长期所处的高负荷赶工状态成功生产出一种权宜性的同意。

与此同时, 康乐村内部的“赶工制”生产模式占用了工人的社交时间、限制了工人的社交对象,使得工人无法通过“在地化”的社会网络融入广州;更重要的是,康乐村内部特殊的“司警联调”机制以康乐村经济的非正规性为把柄,在很大程度上承担了康乐村内部的制度管理功能,强化了城市中的正式制度与短工群体的隔阂,消解了工人走出康乐村,摆脱边缘身份的可能性,不断再生产工人的“制度脱嵌”状态。

以上两者同时出现在康乐村散工群体身上,导致了散工们实际上陷入一种悬浮的中间状态。需要强调的是,我们无意像许多“双重脱嵌”理论的运用者那样,把康乐村的工人描述为一个既无法融入城市又无法回到乡村的迷惘、无望的群体。

相反,我们使用的“悬浮的中间态” 这一表述,是建立在康乐村散工对自身境况的认知基础上的:他们认为自己具有一定的纺织技术,感到自己是有权利、有能力对工作进行挑选的主体,他们并不抱有融入城市的幻想,而是把“康乐村”这样一个既区别于城市又不同于家乡的特殊场域,当成一个“可以赚钱的、自由的” 落脚点,并以一种低卷入的状态悬浮于其中。

我们能够观察到的现实是,这种中间状态是由散工群体所处的社会结构,以及他们自身主体性共同塑造的,它也是工人们选择看起来极不稳定、负担极大的“短工—计件”用工模式的重要原因。