美国ATSDR局前主任Portier博士2017向法庭提交草甘膦致癌性《专家意见》

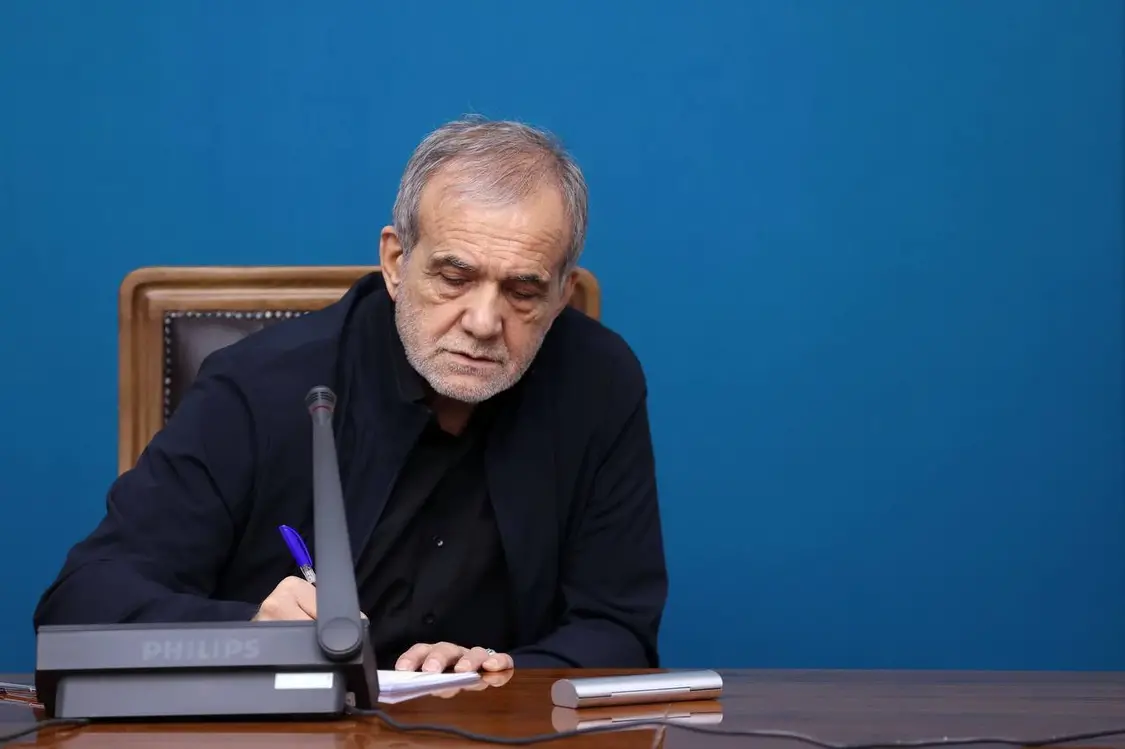

美国疾控中心(CDC)国家环境卫生中心(NCEH)前主任,美国有毒物质和疾病登记局(ATSDR)前主任Portier博士2017年向法庭提交的草甘膦除草剂致癌性《专家意见》

证据

证据01(2017年10月):美国草甘膦除草剂致淋巴癌诉讼证词:Christopher J. Portier博士对于草甘膦除草剂致癌性向法庭提交的《专家意见》(案件3:16-md-02741-VC 文件654-17,注册日期:2017年10月28日,共97页) 资质

我于1977年从(路易斯安那州)尼科尔斯州立大学(Nicholls State University)获得了数学学士学位,并在北卡罗来纳大学公共卫生学院分别于1979年和1981年获得生物统计学硕士学位与博士学位。我的博士学位论文探讨了设计一项为期两年的啮齿类动物致癌性研究的最佳方法,以评估一种化学品引起癌症的能力[1,2]。 大多数研究人员仍使用我论文中的最佳剂量模式。

我获得博士学位后的第一份工作是在美国环境健康科学研究所(NIEHS)和美国国家毒理学计划(NTP)的联合任命下,进行毒理学中通常使用的实验的设计和分析研究。

在NIEHS / NTP工作的32年中,我参与了我个人研究活动之外的许多国家优先事项。... 在NIEHS / NTP期间,我还担任与我的资格相关的行政职务。从2000年到2006年,我担任NIEHS的环境毒理学计划(ETP)主任。

我于2010年离开NIEHS/NTP,出任美国疾病控制与预防中心(CDC)的国家环境卫生中心(NCEH)的主任,同时担任有毒物质和疾病登记局(ATSDR)的主任。 NCEH进行研究并支持旨在减少环境危害对公共卫生的影响的活动。NCEH的一项备受推崇的研究工作是国家生物监测计划。该程序测试在美国全国人群中人体血液和尿液中是否存在数百种化学物质。

除了我在联邦工作中的职务外,我还担任过许多国家和国际科学咨询小组的成员。就本声明的资格而言,最值得注意的是,2005年至2010年期间我担任总统国家科学技术委员会毒理和风险小组委员会的主席,1998年至2003年期间担任美国环保署(EPA)科学顾问小组的成员和主席(特别关注关于为农药计划提供咨询的建议),同时担任国际癌症研究机构(IARC)咨询小组主席,该小组更新并改进了其审查科学数据的规则,以确保关于人体暴露致癌性的结论是最佳的(序言)[30]。...