人民网六问“女辅警敲诈案”舆情

一问

判决书引舆论哗然,一审判决结果存争议?

舆情源自江苏灌南法院的一份一审刑事判决书,判决书显示,涉事辅警许某因“同时或者不间断地与多名公职人员发生不正当男女关系……先后敲诈9人共计人民币372.6万元”一审被判敲诈勒索罪,处有期徒刑13年,罚金500万元。

判决书被曝光后,引起舆论一片哗然,在互联网上引发广泛讨论。部分网民对该名女辅警表示出“同情”的态度,认为对于女辅警的处罚有失公允,并且判决处罚的力度过高,对于案件中部分所谓“官员”的涉事人处罚不明确。有观点认为,女辅警之所以被炒作,这是老百姓对权力腐败的极其厌恶和信息不对等的极其反感。网上甚至传出有律师要为辅警做无罪辩护的声音。

二问

本不该上网的司法文书是如何公之于众的?

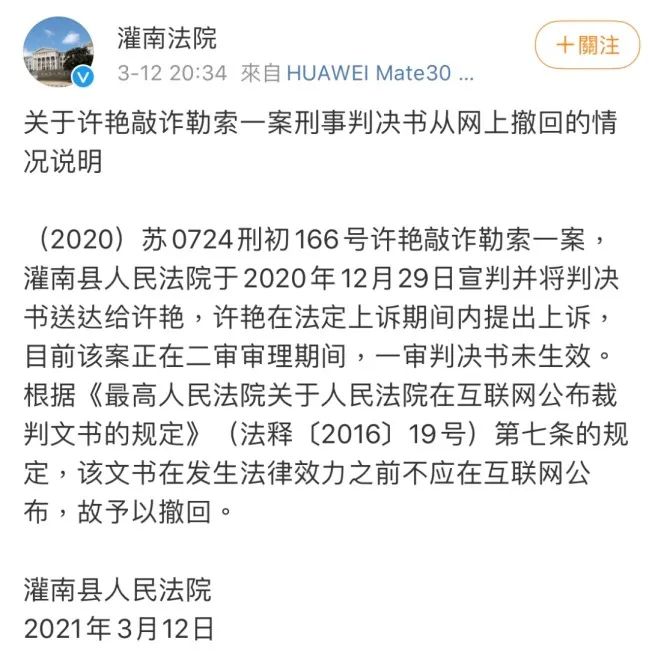

一审判决书引发广大网友关注,随后判决书被灌南县人民法院从网上撤回,此举虽有法可依,但这个节点撤回,难免引发公众疑问。根据最高法关于裁判文书上网的相关规定,裁判文书在发生法律效力之前不应在互联网公布。微信公号“徐雪芬律师”文章认为,将未生效的一审判决书放到网上,不仅是法律常识性的错误,更是政治敏锐性的缺失。

《南方都市报》指出,原本层层有审核、有明确脱密技术处理的裁判文书,却在二审上诉期间就冒失地进行了公开,这对于并未被最终认定有罪的被告人而言,其诉讼权利并未得到有效的尊重。对于司法文书撤回后是否应当进行程序复盘,查找不当公布的责任源头的疑问有待回答。

半月谈网观点称,裁判文书公开的初衷是倒逼审判公开、公平、公正,让每一个判决都经得起历史和人民的检验。该判决书引发法律界广泛讨论,这无疑也是检验和提升人民法院审判水平的契机。

三问

面对公众质疑,官方的信息公开缺少坦诚?

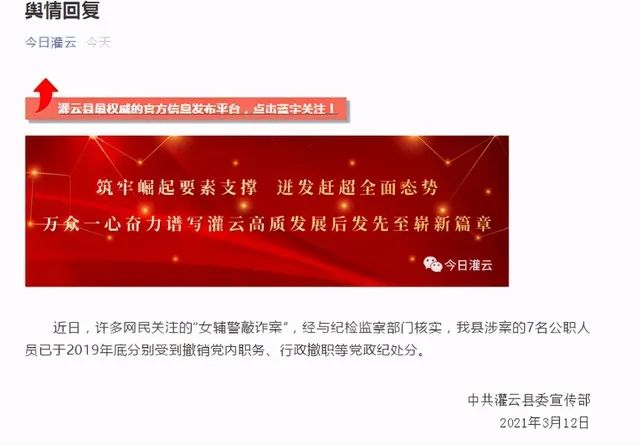

这起案件拥有不少“吸睛”的元素,舆论场中的热度恰恰说明了,民众对于更多的真相、更多确凿信息的期待。事发后这些公职人员是否受到查处?面对公众质疑,公开解答才是正理,在网民与媒体的追问下,本案所涉灌云县有关部门给出了“已处分”的回应,但具体处分情况以及涉案公职人员的现供职详情,依然语焉不详。

《南方都市报》评论称,对本案的了解需求,都属于公众知情权的范畴,获知详情本不应当如此困难重重。即便是出于保护“被害人”隐私的考虑,对涉事公职人员处分情况的详细公示,也可以参照法院公开裁判文书的模式,做必要的脱密处理。问一句就真的只答一句,有关地方的态度恐难称坦诚。

公职人员被敲诈的金额从何而来?是否符合公职人员的收入标准?其中是否存在贪污腐败、以权谋私行为?相关细节、程序和处理结果还需有关部门进一步深究和调查,满足公众的知情权,彰显司法公正的力量。

四问

删帖是不是合情合理的舆情处置行为?

据大白新闻报道,有律师转发判决书,五分钟后接到来电要其删帖;也有微博网民表示在转发该判决书后,被要求删除。互联网上出现两段被要求删帖的录音,删帖行为引发热议。网民“博客弹今”认为,删帖行为是想把丑闻给掩盖掉,但这样的行为堵不住悠悠之众口。如果出了丑闻,把它掩盖下去,那么后来者就会有恃无恐,变本加厉。

新华微评指出,面对公众质疑,当地相关部门决不能删帖了之,公开解答才是正理。闪电新闻评论称,贸然且盲目的删帖,永远“删不掉”公众存在的质疑,面对老百姓所发出的疑问,还须认真倾听、真诚对话,及时传递权威声音,坦诚回应社会关切。随着事件的发酵,不少地方往往仍会认为删帖是舆情处置的关键手段,然而却没有意识到这种不当行为已经成为次生舆情爆发的重要因素。

五问

“女辅警”照片被广泛散布,损害的是谁的利益?

另值得重视的是,该事件开始受到网民关注后,所谓“女辅警”照片一度被广泛散布。随后河南一女子辟谣,已报警。微信公号“墩墩舆情课”发文指出,每每此类涉男女关系舆情急速引爆时,就会有一些怀揣各种不良动机的人员,抓住公众急于获取信息的迫切心理和缺乏甄别信息真伪的能力短板,通过冒用涉事人员照片、伪造聊天对话记录这类隐匿手段带歪舆论方向,以达到博取关注、谋求利益、制造对立等各种不良目的,需要时刻加以提防。

网络空间不是法外之地。人人有权保护自己,同时也有义务爱护他人。这也再次暴露个别自媒体平台的乱象,为了蹭热点赚流量,对于图片、文字等信息不加核实便任性推广。被冒用照片女生承受“无妄之灾”,成为受害者。

六问

聚焦还是失焦?热议性别的背后忽视了什么?

此次事件中,“女性”“两性关系”等涉性别标签成为舆论关注焦点,部分网民甚至对女辅警的行为进行过度抨击、称其“生活作风混乱”“不讲操守”。此外,部分自媒体对于此类事件碎片化、细节化的情绪渲染,事件所涉及的“不正当关系网”受到热议,使得事件背后的信息公开、贪污腐败等实质性问题一定程度上被掩盖。某种程度,可谓舆论“失焦”。

看待公职人员的生活作风问题,应采用完整、全面的视角“就事论事”。凤凰网发布文章称,比起女辅警长什么样,我们或许更应该追问的是:这些失范的公职人员,既然会被女辅警“攻陷”,他们是否还有其他不良之风?而在这些“性交易”中,他们是否有以权谋私的行为?

《廉政瞭望》杂志社微信公众号“官察室”指出,同为公职人员,同应以身作则、起好带头作用。正确看待公职人员的生活作风问题,也应“一碗水端平”。不论行为失范的公职人员性别如何,我们都应坚决予以谴责。诚然,既是“关系”,便不是一个人的“独角戏”。许某得到依法惩处,固然罪有应得,“不正当关系”的一方得到了制裁,另一方应得到怎样的处理,自然是公众关心的问题。

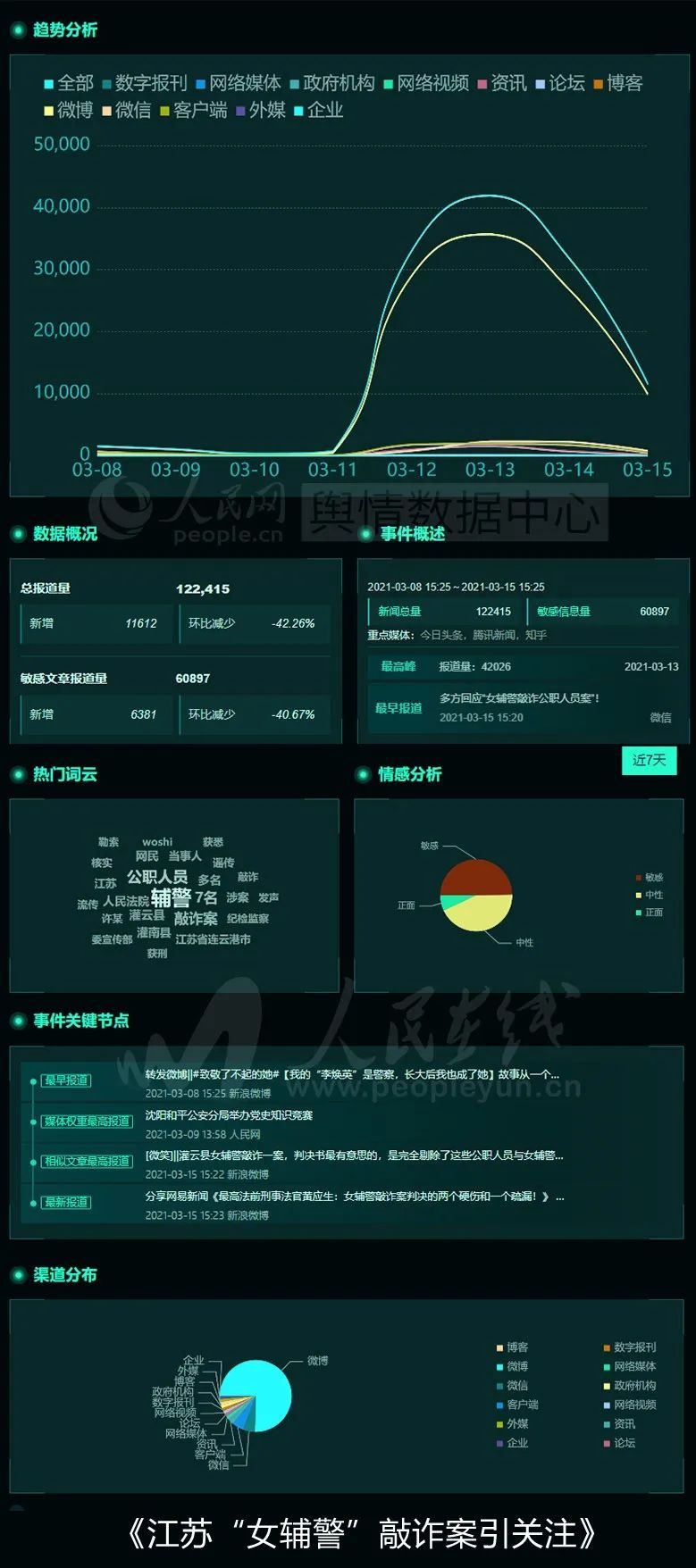

舆情回顾

人民众云平台显示,有关“女辅警敲诈案”的舆情自3月11日起开始在微博发酵,微博话题#女辅警勒索多名公职人员370万#阅读量2.7亿,讨论2.7万。12日晚,江苏灌云官方发布通报称,涉案的7名公职人员已于2019年底被处分,灌南县人民法院也就撤回判决书给出说明,官方的回应并没有改变舆情走势,半岛都市报、新安晚报、南方都市报等媒体的介入,使舆情在13日达到高峰,随后回落。舆论场中主要呈现出敏感和中性信息,比重约96%,其中敏感信息比重约55%。从高频词来看,“辅警”“敲诈案”“公职人员”是舆论关注的重点。