胡锡进再为莫言发声:获诺贝尔文学奖成他“原罪”了?荒唐

有人起诉莫言并指控他的作品“侮辱革命先烈”“美化侵华日军”,引起广泛的警惕。尽管很多人知道这就是起诉者为自己收割流量的闹剧,但依然很警觉这样的闹剧能够在今天的网上活灵活现上演,担心这可能导致政治构陷风在互联网上的发酵升级。

▲2012年,中国作家协会祝贺莫言荣获诺贝尔文学奖:在几十年文学创作道路上,莫言对祖国怀有真挚情感,与人民大众保持紧密联系,潜心于艺术创新,取得了卓越成就。自上世纪八十年代以来,莫言一直身处中国文学探索和创造的前沿,作品深深扎根于乡土,从生活中汲取艺术灵感,从中华民族百年来的命运和奋斗中汲取思想力量,以奔放独特的民族风格,有力地拓展了中国文学的想象空间、思想深度和艺术境界。

很重要的一条是,莫言在国内创作,而非出走西方,用文学羞辱故土的中国作家。他的作品创作于改革开放时期,虽然写作风格从一开始就在国内受到一些争议,但我们的社会接纳了他,释放了他的天赋和个性。他获诺贝尔文学奖的作品《蛙》2009年写成,并于2011年早于诺贝尔文学奖,获得了国内文学最高奖项茅盾文学奖,也就是说,中国的体制肯定了他的创作,他的成功首先是在中国文坛和中国社会的成功。

很早就有对莫言喜欢写中国落后、黑暗一面的批评声。1988年电影《红高粱》获得柏林电影节金熊奖,当时很多人就不以为然,觉得那部电影迎合了外界对中国落后的欣赏。这些批评都是正常的,它们没有影响文坛继续对莫言的开放。文学批评是争鸣,是各抒己见,而不是要扣政治帽子,对人搞无情斗争。

▲1987年上映的电影《红高粱》改编自莫言的小说《红高粱家族》。1988年,该片获得第38届柏林国际电影节金熊奖,成为首部获得此奖的亚洲电影。

然而那个所谓起诉,对莫言的指控是他“侮辱革命先烈”“美化侵华日军”,这些指控不仅是扣政治帽子,而且很应景,一旦成立,在当下有一剑封喉的杀伤力。如此对待一个中国体制内成长起来的主流作家,完全迈过了文艺批评的界线,如果我们纵容这种做法,就形同打开了一个用严重政治定性打击、迫害文学创作者的新空间。虽然起诉者之前名不见经传,但是他的极端做法迅速得到一些人支持,聚拢了人气,它为社会上其他潜在投机分子做出一个用构陷、撕咬他人谋取个人成名之利的示范。

文学的功能之一是批判,而那些虚构的人物和故事如果用严厉的政治尺度肆意牵强附会,多少人和多少作品能够被罗织出“居心叵测”“实施政治攻击”的罪名,那将等同于打开构陷整人的潘多拉盒子。莫言获得了诺贝尔文学奖,但我相信,他在做那些创作时不可能是为了有一天获得诺奖做准备,刻意迎合诺奖的标准和西方口味。得诺贝尔文学奖的概率极低,一个乡土味极浓的中国作家怎么可能用自己一生的创作去追逐那个虚无缥缈的可能性呢?

莫言获得诺奖,就倒推他的作品有政治问题,这种思维也是极其有害的。诺贝尔文学奖的确经常掺杂意识形态的东西,但意识形态也非它的唯一指标。就事论事谈莫言获奖这件事,它对中国文坛是好事,事情的主导面是积极的。我们对此实事求是的认识不能被诺奖的其他一些倾向而简单覆盖。

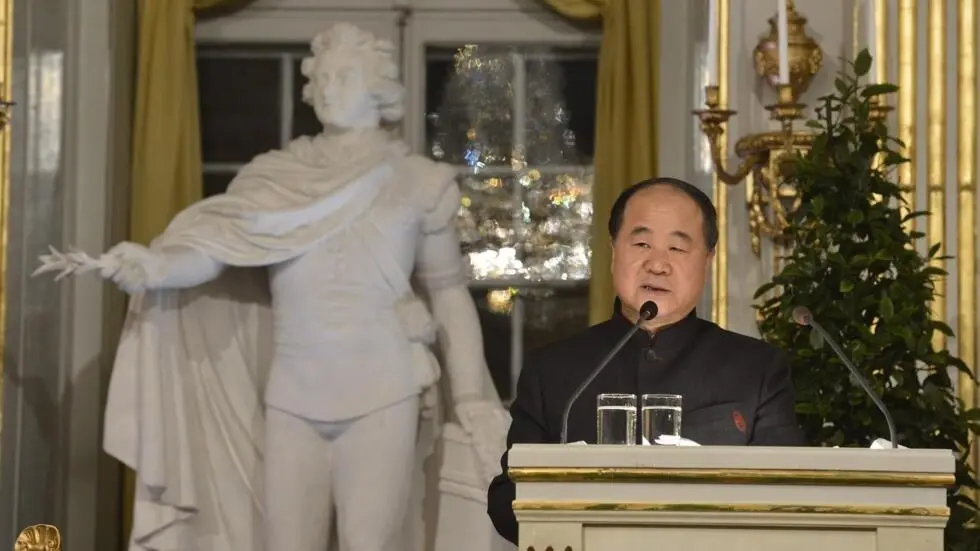

▲2012年12月7日,莫言在瑞典首都斯德哥尔摩的瑞典文学院发表演讲。

如今互联网上出现了一些非常极端并且活跃的“政治审查者”,一些账号打着“爱国”“正能量”的旗号,将政治正确的大逻辑简单化成具体、绝对的标签或禁忌,在我们改革开放丰富多彩的现实中横冲直撞,不断揪住一个人和一件事进行政治吊打,将正常的商业行为和创作表达,或者一些技术性差错上纲上线成“别有用心的对抗”,在网上营造出一种攻击性很强的戾气,对中国宪法秩序下宽松和对外开放氛围形成了破坏。

起诉莫言“侮辱革命先烈”“美化侵华日军”是十分荒唐的,这一极端表现能够在今天的互联网上招摇过市,并且动员、串联起各种激烈情绪,这不能不让人产生警惕。信息茧房效应和大多数人的沉默导致了一些极端东西在特定圈子里受到欢迎,营造出它们有很大民意基础的假象,这种假象容易产生欺骗性,影响一些人对社会真实意识形态和民意的误读,这会鼓励激进的东西得寸进尺,更加嚣张。

我们社会需要在大是大非上的清醒,坚守原则。起诉莫言代表的是关闭和收缩,是极端化的“政治正确审查”,是对党领导宪法秩序下宽松和自由的冲击破坏。所以,我们要坚决反对这种蛊惑人心的激进表演,坚决阻遏极端势力在我们社会中扩张、发酵。