断崖式跌落,所谓中产可能比我们想象的更脆弱

一

刚看到一个帖子。

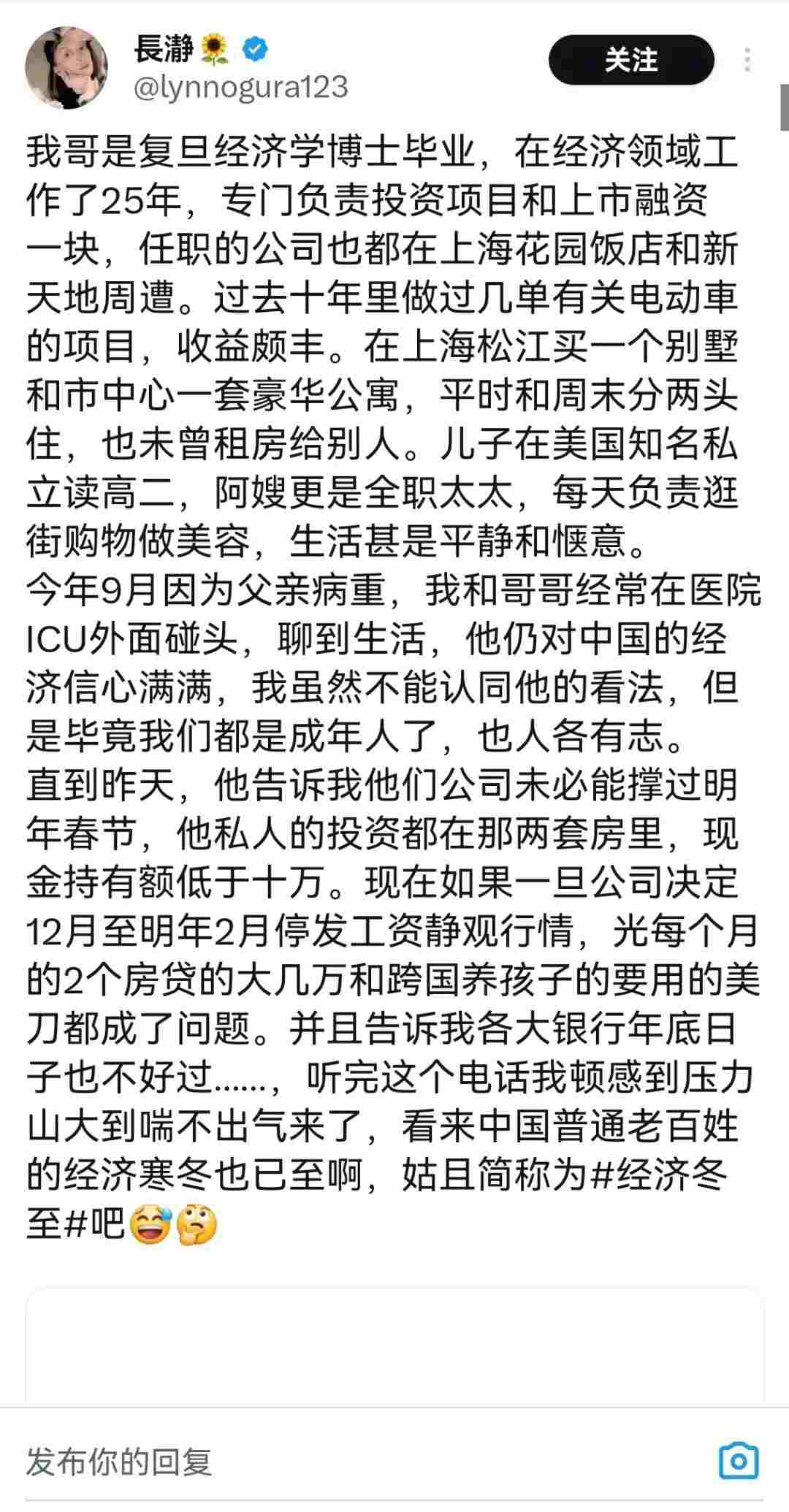

大意是,某复旦大学经济学博士,从业于投资相关领域,收入颇丰,在上海置有别墅与公寓。但是最近公司出了问题,他的现金持在量低于十万,如果停发工资,每个月的房贷都成了问题。

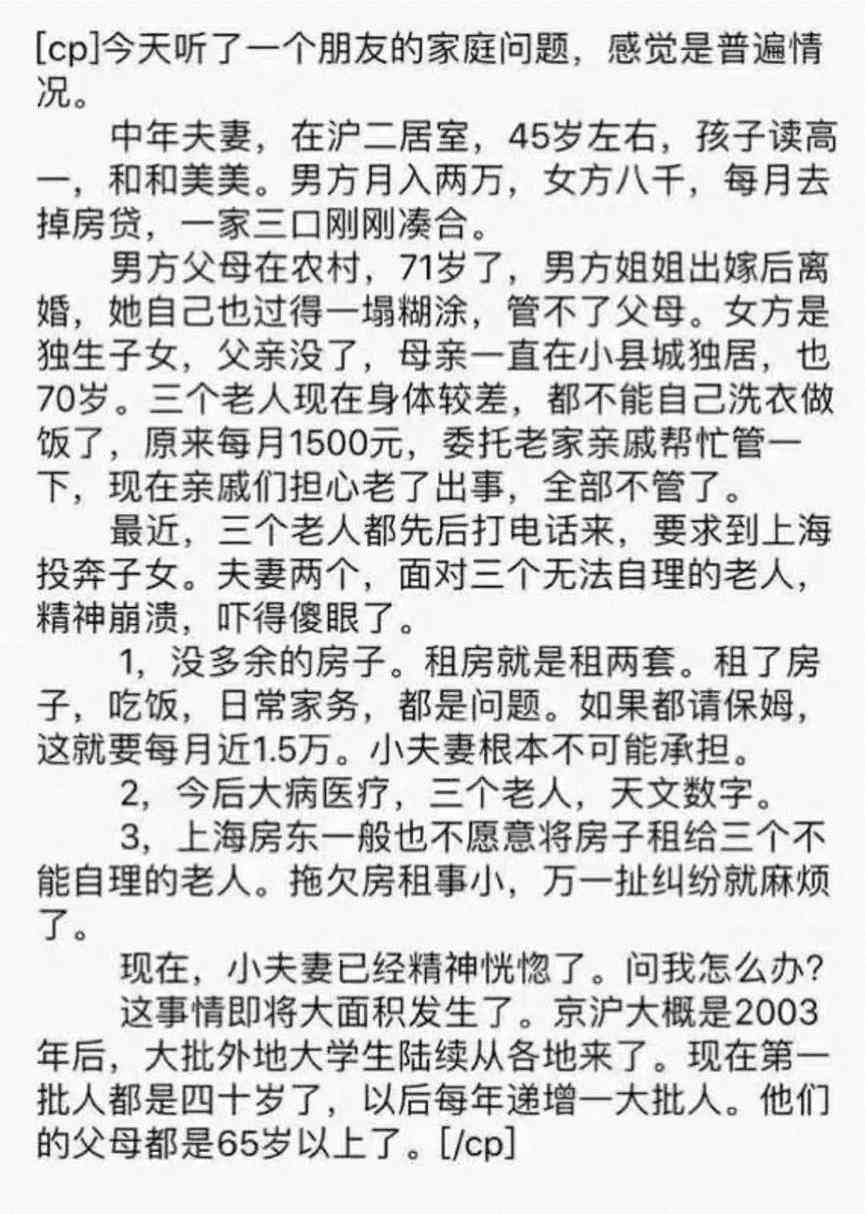

这使我想起了此前看到的一个有关中产之困的帖子——一对中年夫妻,在沪二居室,45岁左右,孩子读高一。男方月入两万,女方八千,每月去掉房货,一家三口刚刚湊合。男方父母在农村,71岁了,姐姐出嫁后离婚,管不了父母。女方是独生子女,父亲没了,母亲一直在小县城独居,也70岁。三个老人身体较差。最近,他们先后打电话来,要求到上海投奔子女。夫妻俩面对三个无法自理的老人,精神崩溃,吓得傻眼了。

显然,摆在他们面对的困境是,首先,没多余的房子。若租了房子,以时下上海的租金而言,吃饭都是问题。其次,由于老人身体不佳,可能还得请保姆,而保姆费用非寻常家庭所能承受。再之,今后老人的大病医疗,也是一大隐形财务压力。

这样的帖子之所以引人共鸣,是因为它戳到了人们不愿或者不敢轻易面对的痛处,很容易让人产生代入感。这些年来,随着我国经济的衔枚疾进,大量接受了高等教育、拥有一技之长的年轻人涌入大城市并站稳了脚跟,继而被贴了新兴中产阶层的身份标签。但是,仅仅一个父母养老的问题,就足以让他们从中产幻觉中惊醒。

二

事实上,这只是所谓的城市中产面临的生存压力之一。这样一个看起来还算光鲜的群体,远比我们想象的更为脆弱。很多年前在一篇文章里看到过一种说法,打扮得精致入时的上海摩登女子,下班后可能拐进某一个阴暗潮湿的弄堂里的家,两者形成一种鲜明的对比——我觉得,那样的场景其实是今日之中产的一种隐喻。

关于中产,人们心中有一些符合他们身份的标配式镜头。比如,他们出入于高档写字楼,在电话与电子文件之间忙碌;用熟练的外语与客户交谈;喜欢健身、美食与旅游,等等。而他们对自身未来的想象可能是,在一个温暖的午后,在绿树成荫的草地上,从家里的二层小洋房里出来,看着孩子和狗在自家的后花园里欢笑打闹,妻子在一层开放式厨房正在做着美味的甜点,还约好了朋友下午一起喝茶聊天……只不过,坚硬而粗糙的现实,轻易就能将这样的幻觉撕得粉碎。

我们已经从各种新闻里看到,一场疾病乃至一轮政策的调整,都可能让一些中产打回原形,跌落到尘埃里。前几年,一篇名为《流感下的北京中年》的文章在网上传得沸沸扬扬,看似不打紧的小小流感,却引发了重大的家庭危机。流感事件的主人公在北京有房有车有存款,属于标准的中产家庭,但面对家人重疾一样不堪一击。

放到更长的时间轴下来看,今天以70后、80后为主力的城市中产们,生活在历史上难得的和平时期,房贷的压力、孩子补习班的费用,诸如此类,相当于他们父辈、祖辈所经历的颠沛流离,实在是轻若鸿毛。那么他们有没有想过,自己的有生之年也可能经历这样的系统性风险,集体性的命运的“黑天鹅”会扑打着翅膀降临到头上?若如此,又该如何应对?

三

有数据显示,我国中产人口占总人口19.12%,在这差不多20%的中产阶层中,有73%的人处于和下层接近的过渡、边缘状态。也就是说,超过七成的中产有随时滑向下层的可能。

有个词叫阶层固化,其实,它描述的并非事实,因为对所谓中产而言,不存在什么阶层固化,或者说,中产的最高理想就是阶层固化,但这样的理想并非由混凝土浇铸的,并不坚固,稍不留神,中产就会向下一个阶层跌落。

这也是所谓中产焦虑之所以广泛弥漫的原因所在。

更进一步说,中产之困不仅仅体现在物质层面,也包括权利层面。大到参与城市公共生活的权利,小到撤换物业的业主权利,对很多中产来说都是悬空的。很多时候,他们和底层人士一样要受到权力的刁难,在孩子上学、生病住院等具体事务方面,他们无法与权力更近的人竞争。权利匮乏,让中产更加没有安全感。

似乎与此相辅相成的是,这样一个中等收入群体中,目前还并没有产生与之相匹配的价值观。他们当中多数属于岁月静好派,不关心公共事务,不关心他人命运,认同社会达尔文主义,价值观日益粗鄙化。前不久发生的屁突屁连续爆雷事件中,由于受害者多数为中产,所以,人们在抱以同情的同时也不忘对他们进行嘲讽式敲打。

中产无疑是一个社会巨大的稳定器。一个健康正常的社会,一定是中产占主流的橄榄型社会。但严格意义上讲,无论是经济上还是文化上、价值观上,我们并没有形成一个有分量的中产阶层。今后,这个阶层是逐步壮大还是停滞不前乃至萎缩,将决定我们这个社会的文明走向。